長保2年(1000)、一条天皇が彰子の立后を内々に認めると、藤原道長は安倍晴明に立后の吉日を占わせました。そしてその日取りを日記にいったん書き留めましたが、すぐに墨で塗りつぶしました。ドラマでも描かれたこの場面は、時代考証を担当されている倉本一宏氏の論文に基づいており、おそらく事実だと推測できます。

道長の日記『御堂関白記』は、一部が自筆原本のまま、今も京都市右京区の公益財団法人 陽明文庫に伝えられています。それを見ると、長保2年正月10日の記事の中に、複数の行にわたり文字が黒々と塗りつぶされている箇所があるのです。

以前からこの箇所には、「晴明」や「廿(二十)」という文字が書かれていると推測されていましたが、確認できていませんでした。

そこで倉本氏は陽明文庫に赴き、文庫長の名和修氏とともに原本の詳細な調査を行いました。そして塗りつぶされた下に隠された「晴明」など9文字を判読し、これらを含む文章が道長の手で書かれたものの、即座に消されたことを解明したのです。

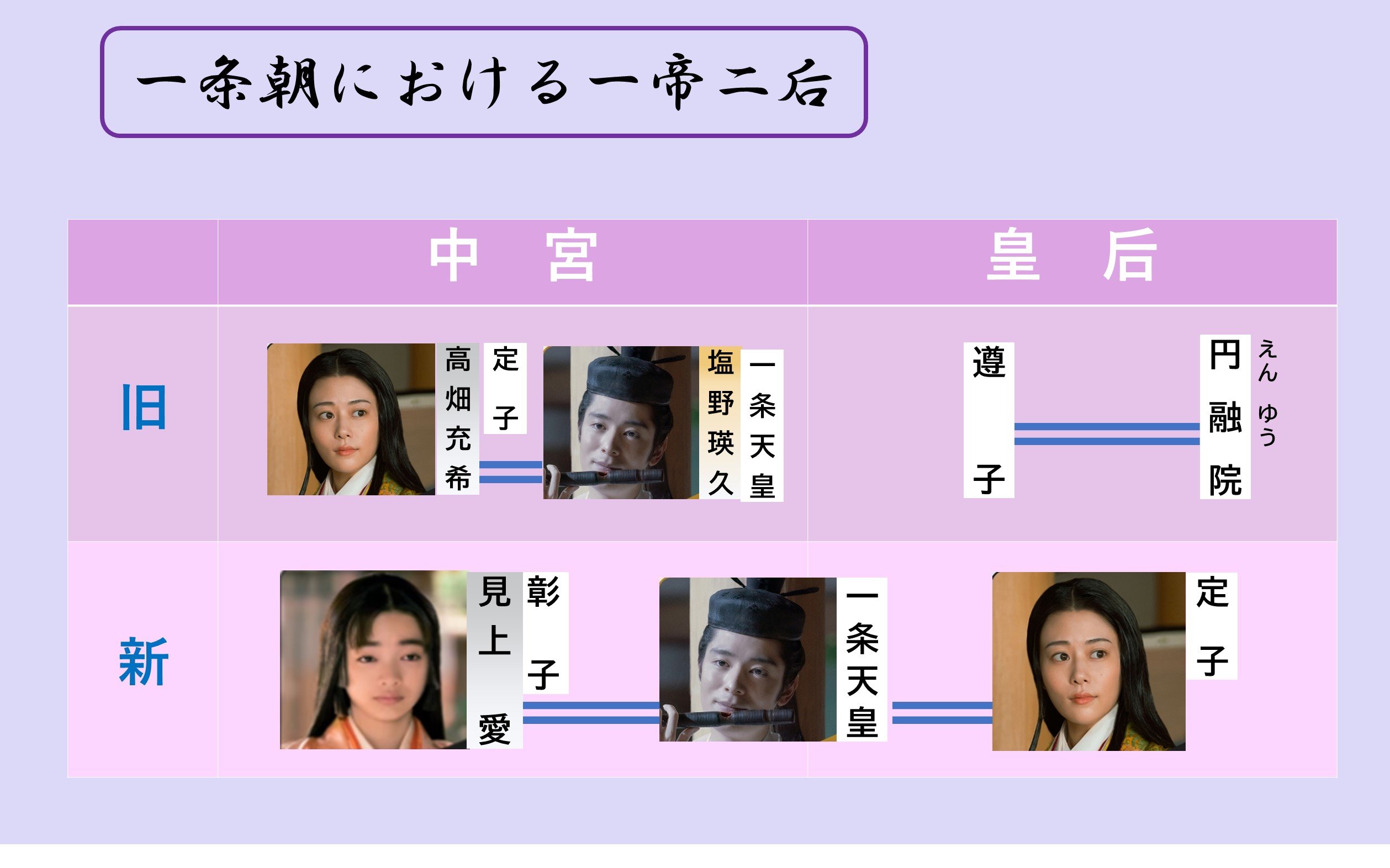

このとき、道長が事を運ぼうとしていた「一帝二后冊立」は、それほど重大な機密事項でした。手本としたのは正暦元年(990)、長兄の道隆が、本来ともに天皇の正妻を指す呼び名「中宮」=「皇后」を二つに分けて、それぞれに別の女性を立てたことです(コラム#14参照)。

ただそのときは、皇后になった遵子は先々代の天皇・円融院の妻、新しく中宮になった定子は一条天皇の妻でした。しかし今回は、皇后となる定子も新しく中宮となる彰子も、ともに一条天皇の妻です。(下図)

これは、律令制で“正妻は一人”と定められた天皇に重婚を認めることを意味しており、もちろん史上初めてです。

一条天皇が長く同意をためらっていた理由も、ただ定子を不憫に思うだけではなかったのかもしれません。律令制という国法の一画を、天皇である自分が崩壊させてしまう——そう思うと、なかなか首を縦に振れなかったのではないでしょうか。

こうした天皇の胸中を思い、道長も、天皇の母である東三条院詮子も、彼らと天皇との間を往復して交渉に当たった蔵人頭(天皇の主席秘書官)藤原行成も、慎重に慎重を期して事を運んできたのでしょう。

道長が日記を墨で消したのは、その最終段階を迎えたころでした。晴明が立后の儀式の日取りを決めるや、気が急いた道長はそれを日記に書きつけるフライングをしてしまったのです。とはいえ、「誰かに見られてはならぬ」とあわてて消したドラマでの姿は、実在の道長そのままだったと思われます。

この緊張状態が、道長に過度のストレスを与えていたのでしょうか。二后冊立から2か月後の4月下旬、道長は内裏で発病しました。数日後には辞表を提出し、長男の田鶴君(のちの藤原頼通)の将来を行成に頼んでいるので、病状は相当に悪かったのでしょう。

5月には道長邸から呪詛の具が見つかり、病気はさらに長引き重症化します。呪詛は絶えたはずですが、人に憎まれている事実を突きつけられたことが、道長を弱らせたのかもしれません。

そんな5月19日、病床の道長を見舞った行成は、驚くべき体験を日記に記します。道長の次兄・故道兼の霊の出現です。

左丞相の容顔、病中猶ほ鮮やかなり。右丞相の意気、身後も旧のごとし。

左大臣・道長様の顔つきは病気にしては血色がよかった。かつての右大臣・故道兼様の気概は、死後も昔のとおりだった。

(『権記』同日)

道長の顔の血色はよかったが、なんと彼の口を借りて道兼が語り始めたというのです。語りは長く続き、遺した息子や山荘のことにも触れました。行成はこれを「霊託」——死者の霊が憑いて語ったものと判断しました。

行成は同月25日の日記にも、道長が邪気に憑かれたと記しています。邪気は、長徳の政変で失脚した藤原伊周を元の正三位内大臣の地位に戻すように要求しました。そうすれば道長の病は癒えるというのです。この邪気は、伊周の父の故道隆だったのでしょうか。

天皇は行成からこの報告を受けたものの、病中のたわ言として取り合いませんでした。それを伝えると、病床の道長は憤怒の形相を見せたということです。

このときの道長が、どんな状態にあったのかを正確に知ることはできません。しかし平安時代の人々は、現代の私たちよりもはるかに死者を身近に感じながら生きていました。それが、彼らにとって日常的な心のありようだったのです。

ドラマでは、まひろの呼びかけで道長が死の淵からよみがえる“ラブストーリー”として描いていましたが、リアルでは一種の“ホラー”だったと言えます。

病から回復した年末、道長はさらにおそろしい出来事に見舞われました。それは、定子が第3子の皇女を出産したものの、難産で崩御した直後のことです。道長が自邸にいたところ、女官に邪気が憑いて襲いかかってきたのです。女官は髪を振り乱し、道長につかみかかりました。

道長は彼女を引き据えて事なきを得たものの、激しい衝撃を受けました。のちに振り返り、その邪気は道隆の霊のようでも道兼の霊のようでもあったと行成に告げたということです。

兄二人の死により強大な権力を手にした道長の心中には、罪悪感があったのでしょう。それが怨霊への恐怖心に転じて、彼を怯えさせていたのではないでしょうか。

参考文献:倉本一宏『摂関政治と王朝貴族』(吉川弘文館 2000年)

引用本文:『権記』(臨川書店 増補史料大成)

京都先端科学大学人文学部歴史文化学科教授。平安文学研究者。紫式部とその作品、また時代背景を研究している。1960年、石川県金沢市生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科修了。博士(人間・環境学)。2007年、『源氏物語の時代 一条天皇と后たちのものがたり』でサントリー学芸賞受賞。2015年、『平安人(へいあんびと)の心で「源氏物語」を読む』で古代歴史文化賞受賞。著書は受賞作のほか、『紫式部ひとり語り』(2020年)など多数。近著に『道長ものがたり』(2023年)。