第12回の放送で、藤原道長の縁談が本格化しました。お相手は源高明の娘・明子と、源雅信の娘・倫子です。結婚ののち、明子は「高松殿」、倫子は「鷹司殿」と呼ばれ、ともに道長の子を6人ずつ産むことになります。

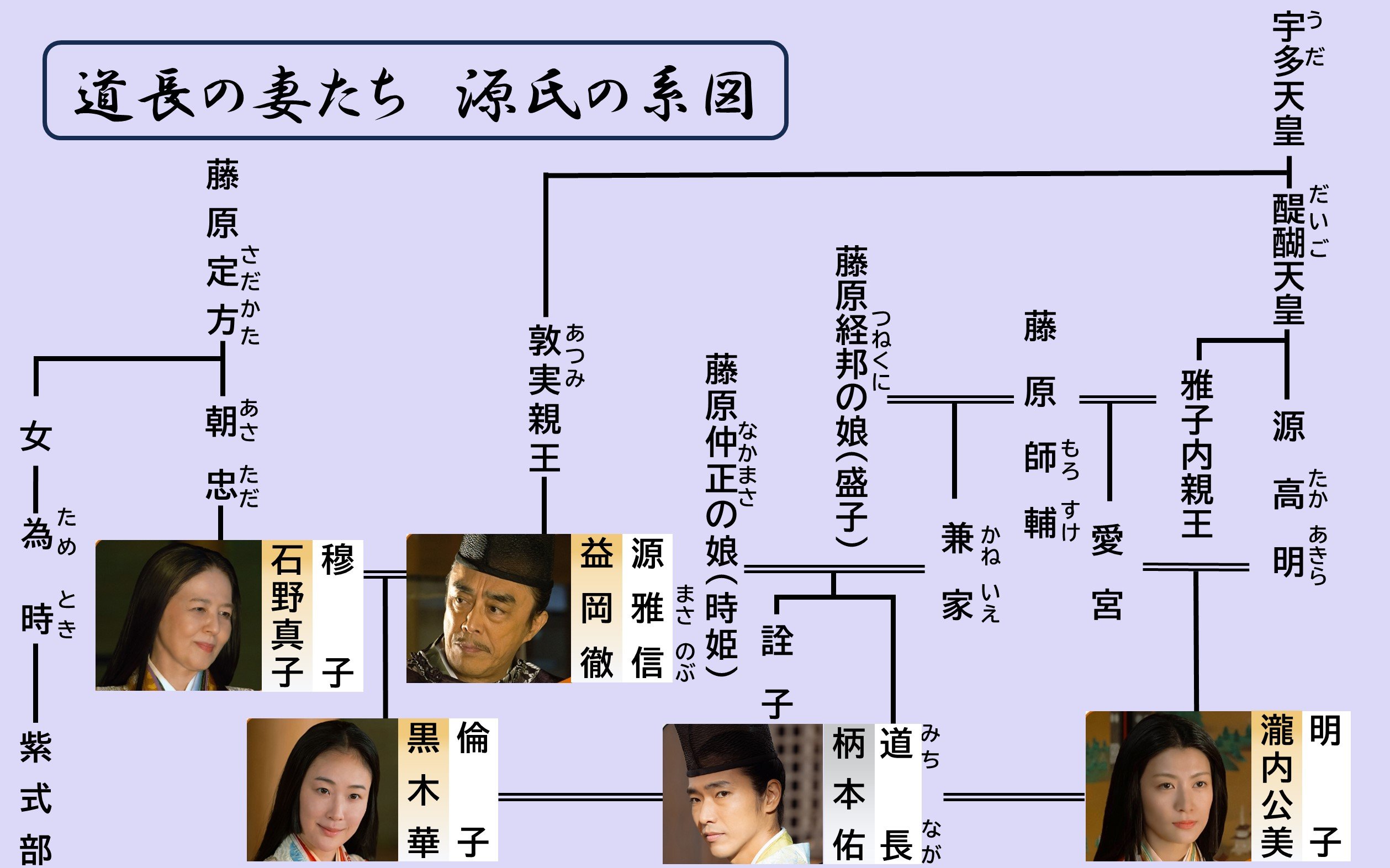

明子の父・源高明は、醍醐天皇の第十皇子です(系図)。母が身分の低い更衣だったので、「源」の姓を賜って臣籍に降ったのです(皇族の身分を離れ、臣下に降った)。これは『源氏物語』の光源氏と同じで、高明は光源氏のモデルの一人でもあります。

彼は安和2年(969)、藤原氏の謀略に遭って失脚し、左大臣の職を解かれて大宰府に流されました(「序の巻(3)」参照)。『源氏物語』でも光源氏が一時的に須磨に蟄居しますが、その蟄居した3月20日過ぎという日付は、高明が左遷された3月26日という史実に倣っています。

明子の母は「愛宮」と呼ばれ、道長の祖父・師輔と醍醐天皇皇女・雅子内親王の間の娘です。つまり明子は、父方・母方の両方から皇室の血を受けた姫君なのです(上図)。

愛宮が兼家の異母妹にあたるので、明子と道長はいとこ同士になりますが、兼家の母・盛子と道長の母・時姫はともに受領(地方行政官)階級の出身でした。血統からいえば、明子は道長とは比べ物にならないほど高貴な女性です。

その明子が道長と知り合ったのは、ドラマのとおり、道長の姉・詮子の仲立ちによるようです。父・高明の失脚で両親が離婚したため、明子は叔父の盛明親王の養女となりました。が、寛和2年(986)に親王が亡くなったので、詮子が世話をしていたものです。

道長の兄の道隆をはじめとして明子に求婚する男性が多かったなか、道長は明子の女房(侍女)をうまく手なずけて明子と恋仲になり、詮子も「道長ならば」と許したということです(『栄花物語』巻三)。

ところが永延元年(987)、道長は同じ源氏の姫君である源倫子の婿となります。この時、彼の”心変わり”を、明子の母・愛宮が詰った和歌が、勅撰和歌集(天皇や上皇が命じて編纂された歌集)の『拾遺和歌集』に載っています。

去年はこちらの潟に住み慣れていた鶴が、今はどちらに足跡をとどめているのでしょうね?――娘に馴染んだはずの道長様、今はどちらにお住まいかしら。

(『拾遺和歌集』雑上 498番 愛宮)

この和歌の詞書によれば、道長が倫子の婿になったのち、自分の足袋の型を借り受けるため愛宮のもとに使いをよこしたときに詠んだものとのこと。当時、結婚した男性の装束は妻側が用意することになっていたので、明子のもとには道長の足袋を仕立てるための足型があったのです。

ところが新しい妻の倫子も夫の足袋を仕立てることになり、足型を借りるために道長が使いをよこしたというわけです。明子の母は、道長が心変わりした!と嫌味を言わずにはいられなかったのでしょう。

その倫子の父・源雅信は、醍醐天皇の弟・敦実親王の子。雅信の代で「源」の姓を賜り臣下となりましたが、やはり高貴な血統に変わりありません(前述の図)。なお、倫子の母の藤原穆子は紫式部の父・為時のいとこなので、倫子と紫式部はまたいとこ(はとこ)の関係です。

道長の倫子への求婚をめぐっても、『栄花物語』にいきさつが記されています。それによれば、道長は強く結婚の意志を抱いて雅信に申し入れましたが、最初は聞き入れられなかったとか。道長を「口わき黄ばみたるぬし(くちばしの黄色い若造)」と却下したというのです。

この年、道長は数え年22歳。娘の倫子は24歳でした。結婚には十分な年齢ですが、摂政の息子ながら三男の道長に、雅信は出世の期待がかけられなかったのでしょう。

しかしここで妻の穆子が強力なプッシュを仕掛けます。

「どうしてあの君を婿取りしないのですか? 私はときどき行事見物などに出かけて公達(貴族など身分の高い家の子息)をお見かけすることがございますが、この君は只者には見えません。すべて私にお任せくださいませ。悪い縁談なものですか」

(『栄花物語』巻三)

穆子は、倫子と結婚して家に入ってくれる婿を日ごろから物色し、道長に目を付けていたというのです。平安時代の上級貴族の結婚で、母親が発言権を持っていたことがわかる、貴重な例です。道長が穆子に感謝し、生涯尊重したことは、彼の日記『御堂関白記』からもうかがえます。

源明子と源倫子。道長がほぼ同じ時期に2人の源氏の姫君と結婚したことには、高貴な源氏の血をほしがる狙いが見て取れます。長兄・道隆の妻・高階貴子は受領階級の出身で、次兄・道兼の妻も華やかな血筋ではありません。道長は兄2人との差別化を図ったのです。

もっと言えば、自分がやがて持つことになる娘――天皇に入内させる娘に、道隆や道兼の娘にはない魅力を持たせようと図ったのです。

明子に次いで結婚し、嫡妻(正妻)となった倫子には、夫の意図がはっきりと見えていたことでしょう。道長は父や兄たちから自立して独自の「道長家」を築き、倫子はその共同経営者になるのだと。

結婚の翌年の永延2年(988)、倫子はさっそく第一子の彰子を産んで、夫の期待に応えました。この彰子こそが、道長に輝かしい未来をもたらす存在となるのです。

【引用本文】

『拾遺和歌集』(新日本古典文学大系) 『栄花物語』(新編日本古典文学全集)

京都先端科学大学人文学部歴史文化学科教授。平安文学研究者。紫式部とその作品、また時代背景を研究している。1960年、石川県金沢市生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科修了。博士(人間・環境学)。2007年、『源氏物語の時代 一条天皇と后たちのものがたり』でサントリー学芸賞受賞。2015年、『平安人(へいあんびと)の心で「源氏物語」を読む』で古代歴史文化賞受賞。著書は受賞作のほか、『紫式部ひとり語り』(2020年)など多数。近著に『道長ものがたり』(2023年)。