三条天皇の時代、天皇と左大臣藤原道長の関係はこじれにこじれました。なぜここまで不仲なのか——。理由は双方にありました。

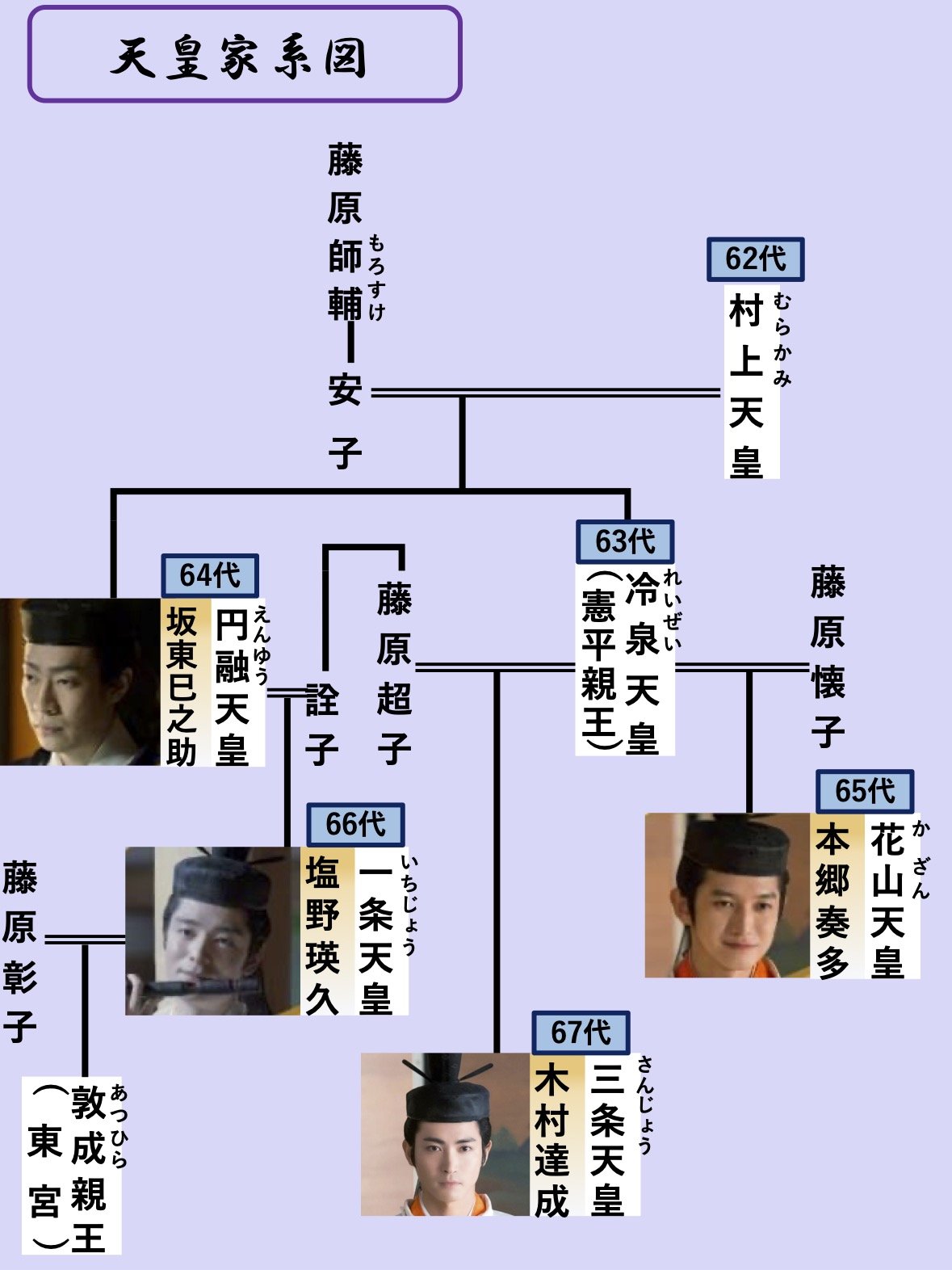

三条天皇(居貞親王)は冷泉天皇の第2皇子で、花山天皇の異母弟です(下図)。居貞親王が東宮になったのは花山天皇が出家・退位したときで、すでに11歳でした。彼の東宮時代は25年と長く、しかも波乱に満ちていました。

花山天皇出家・退位のきっかけが、当時の右大臣藤原兼家の陰謀によるクーデター「寛和の変」(986年/コラム#10参照)であったことはドラマで描かれた通りです。いざとなれば、力づくで天皇を廃しさえする藤原氏に対し、すでに思春期にさしかかっていた親王が不信感を抱いたことは容易に想像がつきます。

一条天皇時代の初期、彼の母・藤原詮子と祖父の兼家が、まだ幼い天皇を人形のように操って政治を牛耳ったことは、親王の不信感を増大させたことでしょう。そして次に台頭してきた道長と一条天皇は、最終的に天皇後継問題で意見が対立します。

結局新しい東宮に立ったのは、道長の娘の中宮彰子の産んだ第2皇子・敦成親王。先例に倣うならば東宮になるはずの、亡き皇后・定子の遺児で第1皇子・敦康親王ではありませんでした。一条天皇の「敦康を東宮に!」という切望も先例も抑えて己の意を通す道長に対し、居貞親王の警戒心が高まるのは当然でした。

このように長い東宮時代を通じて、居貞親王は藤原氏に天皇家が蹂躙される事態を何度も目の当たりにしてきたのです。

一方の道長——。こちらも16年もの長きにわたり、公卿トップの座に就いていました。長兄・道隆と次兄・道兼の相次ぐ死という思いがけない事態で権力が手中に転がり込み、当初は政権運営におぼつかないところもありました。

しかし、権力者として一条朝の四納言(源俊賢、藤原斉信、藤原公任、藤原行成)を従え、政敵・藤原伊周も亡き今、あと一歩。孫である東宮・敦成親王が即位した御代こそ、摂政となって思いのままに腕を振るうことができるのです。道長はそればかりを夢みて、三条天皇のことなど眼中になかったのでしょう。

加えて、三条天皇と道長の間には決定的にコミュニケーションが欠けていました。

一条天皇の場合、幼い時期を母・詮子の実家・東三条邸で過ごしており、そこには叔父の道長もいました。“家族”として暮らした日々が、一条天皇と道長を長期にわたって阿吽の呼吸のパートナーにしたといえます。

一方、三条天皇の場合は、母・超子が道長の姉であったとはいえ早くに亡くなり、道長と“家族のつきあい”をしたことはありません。2人の関係はずっと疎遠でした。

このように三条天皇と道長の間には深い溝がありました。それを埋めてくれると期待されたのが、道長の二女で三条天皇の中宮となった妍子です。しかし、彼女もその役を果たすことができませんでした。

長和2年(1013)7月、妍子は出産しましたが、生まれたのは皇女でした。藤原実資が甥で養子の資平を祝いの挨拶に遣わすと、道長は人々の前に姿も見せず「露骨に面白くなさそうなご様子」だったとのこと。実資は思いました。

女を産ましめ給ふに依りてか。天の為す所、人事何するものぞ。

女子をお産みになったから機嫌が悪いのか。天の行為に人は手出しできまいに。

(『小右記』長和2年7月7日)

皇子ならば次期東宮にもと期待していた道長は、その当てが外れたのでしょう。これで三条天皇を完全に「利用価値がない」と見なしたのか、道長は天皇への敬意を失っていきます。

そして長和3年、天皇が片目と片耳の変調をうったえると、道長は一気に“三条天皇下ろし”にかかりました。天皇に直接譲位を勧告したのです。長い政治人生で、道長がここまで天皇に対し強い態度に出たのは初めてです。

三条天皇の眼病は、医学博士・服部敏良氏によれば「炎症性緑内障」とされています。中年以降に心身の過労によって発症し、物が見えたり見えなかったりと症状が一進一退するのが特徴です。天皇周辺では、例によってこれを物の怪の仕業と見る者もいました。

次にあげるのは歴史物語『大鏡』の一節です。ここに登場する桓算は実在の僧で、村上天皇の第1皇子・広平親王の護持僧です(下図右)。しかし親王が第2皇子・憲平親王(のちの冷泉天皇。三条天皇の父)との東宮争いに負けたので、死後、桓算は怨霊となり天皇家に祟ったと伝えられます。

桓算供奉の御物の怪に現れて申しけるは、「御首に乗りゐて、左右の羽をうち覆ひ申したるに、うち羽ぶき動かす折に、少し御覧ずるなり」とこそ言ひはべれ。

桓算という内供奉僧が物の怪となって天皇に憑き、正体を現して申すことには、「己は天皇の御首に乗って左右の羽で目隠しをしている。だから己がときどき羽ばたきをすると、天皇は少し目がお見えになるのだ」と言ったのだった。

(『大鏡』三条院)

冷泉天皇から子・三条天皇へ、天皇が4代かわっても恨みは消えないのです。なお、広平親王の外祖父・藤原元方と母・佑姫も死後に怨霊化したとされ、平安時代最強レベルの怨霊と伝えられています(上図の黄色の丸/コラム#9参照)。

三条天皇の病は、天皇が服薬していた「金液丹」なる薬のせいとも言われています。不老不死の薬とされつつ、じつは劇薬だったとの説もありますが定かではありません。体が弱りつつも意地を張る天皇、重ねて譲位を迫る道長。2人の戦いは、まさに死闘でした。

参考史料:『小右記』(岩波書店 大日本古記録)

作品本文:『大鏡』(小学館 新編日本文学全集)

京都先端科学大学人文学部歴史文化学科教授。平安文学研究者。紫式部とその作品、また時代背景を研究している。1960年、石川県金沢市生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科修了。博士(人間・環境学)。2007年、『源氏物語の時代 一条天皇と后たちのものがたり』でサントリー学芸賞受賞。2015年、『平安人(へいあんびと)の心で「源氏物語」を読む』で古代歴史文化賞受賞。著書は受賞作のほか、『紫式部ひとり語り』(2020年)など多数。近著に『道長ものがたり』(2023年)。