忠誠心を誓うも老いの気配が漂う従者が、必死で駄々をこねて主人に訴える。尽くしたい気持ちはある、でも故郷から遠く離れた地で危険な目に遭い、いつ死ぬかもわからない。自分ももう若くない。京に置いてきた妻が愛しくて愛しくて……さて、もうおわかりですね。

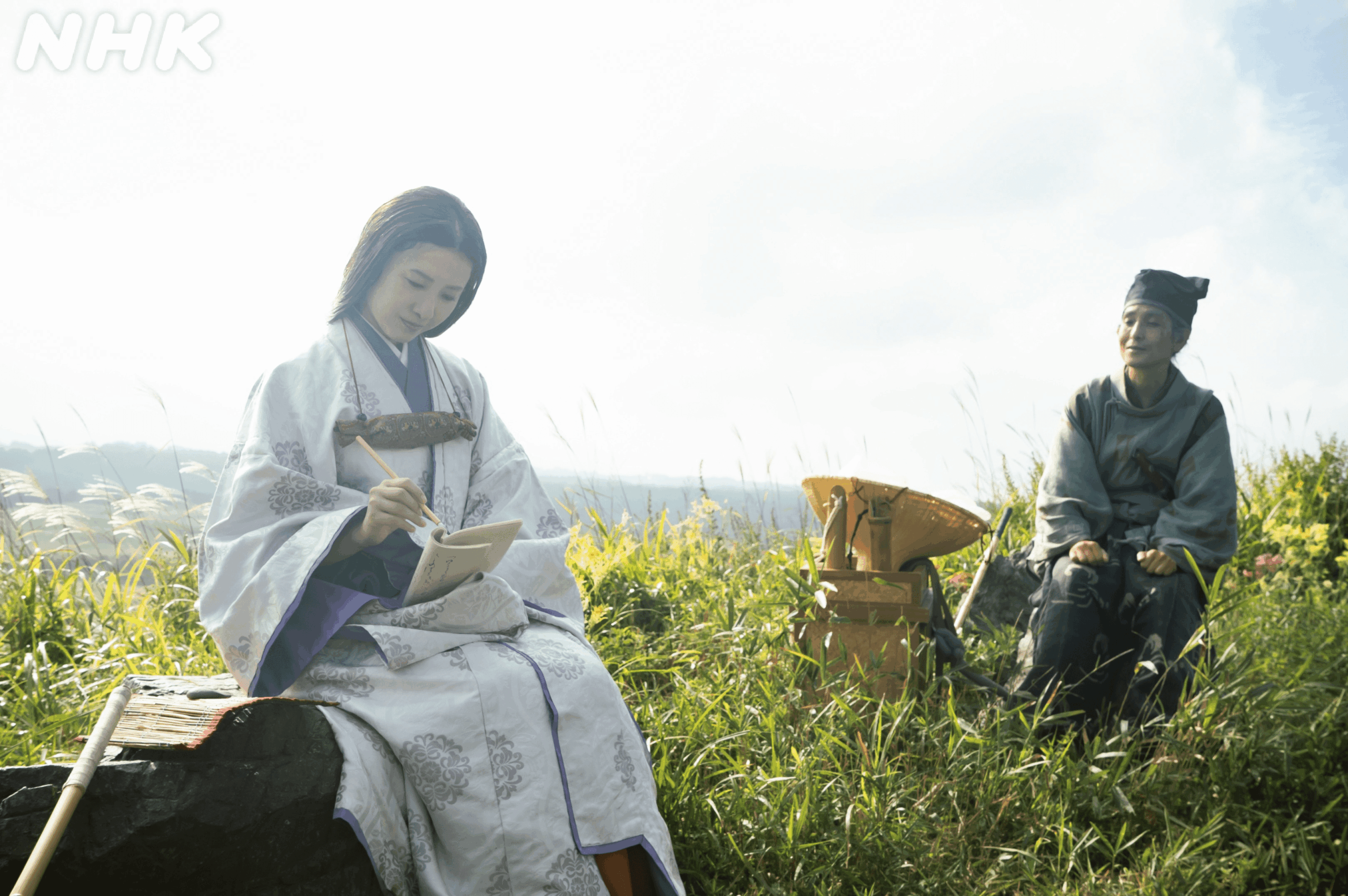

筆を置いて旅に出たまひろ(吉高由里子)にお供していた乙丸(矢部太郎)が、最初で最後の反抗を見せたシーン(第47回)。

ちなみに「会いたい」4回、「帰りたい」12回、「きぬに会いたい(会いとうございます)」3回、「帰りましょう」4回、「お方様と帰りたい」1回。激しい連呼の訴えは、矢部太郎最大の見せ場だったとも言える。そんな脇役キャラも愛おしかった「光る君へ」が大団円を迎えた。最終回は「残された者たちの日常」。

最大の懸念「修羅場」と「末期の水」をたっぷりと

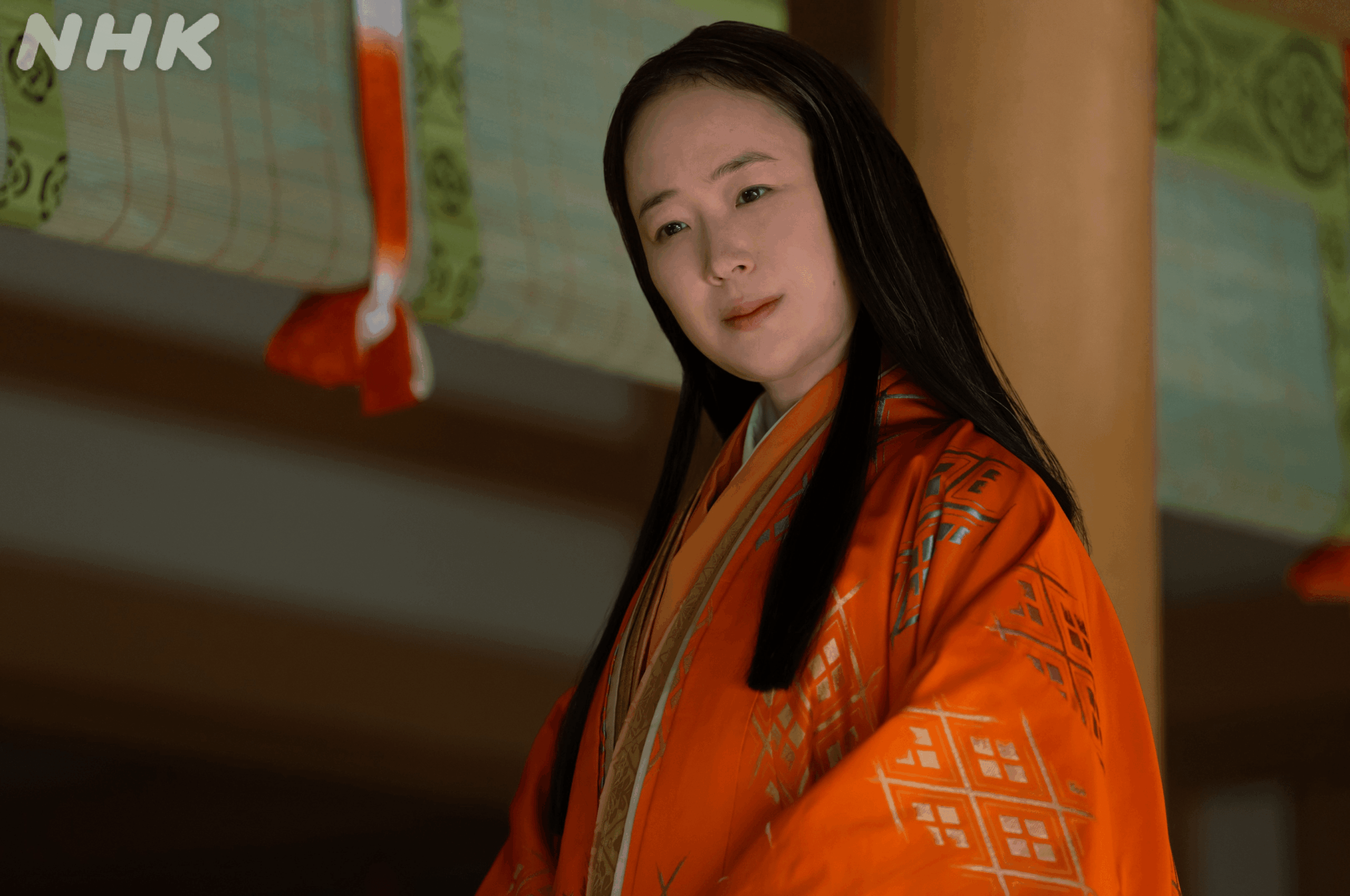

「私が気付いていないとでも思っていた?」。まひろと藤原道長(柄本佑)の関係を穏やかな微笑みをたたえながら問い詰める源倫子(黒木華)。ぐうの音も出ない、とはこのことよ。

まひろは道長とのなれそめを正直に吐露。夫だけでなく、娘・彰子(見上愛)も奪われた、と静かな怒りをぶつける倫子。「それで全て? 隠し事はもうないかしら?」。固唾を飲んで見守っていたが、視聴者の頭の中では「あの子のことは言わんでええよ、まひろ……」と唱えていたはず。賢子(南沙良)が道長の娘だということは「墓場まで持ってけ泥棒」だからね。

修羅場と書いたが、心の修羅を抑えに抑えた倫子は、まひろに「妾になる」ことを勧めただけでなく、道長の末期の水をまひろにとらせる。夫に尽くした寛大な妻の粋なはからいととらえるか、最初で最後の復讐(危篤寸前の夫に「私はすべてお見通しよ」とわからせる)ととらえるか。長年の恩情&積年の怨嗟を複雑に織り込んだ正妻のプライド、しかと見届けたわ。

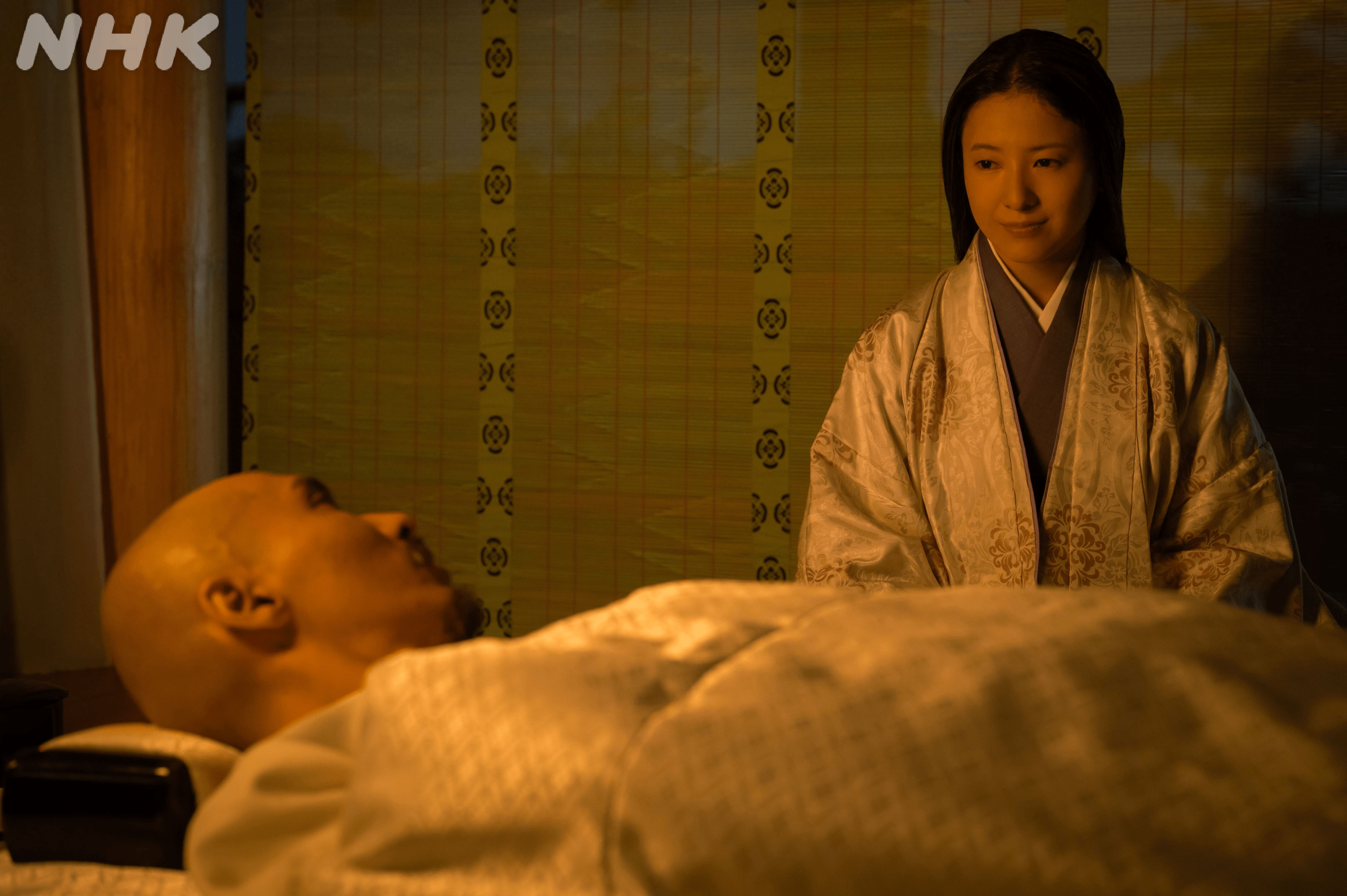

魂が抜け始めている道長に、新たな物語を作って聞かせるまひろ。「続きはまた明日」と話を止めて、道長の生きる気力を引き出そうとするも、「生きることはもうよい」と諦めてしまう道長。最期は倫子やまひろに見守られるでなく、静かにひとりで息を引き取る。道長の死を、まひろは自宅で悟る。道長が「まひろ」と呼ぶ声が聞こえることで表現。道長にふさわしい静謐な死だった。

老いる者、受け継ぐ者、我が道を行く者

修羅場や厳かな死も描く一方で、些末といってはなんだが、登場人物たちが老いていく日常も入れ込む。時の流れを改めて痛感させる演出でもあり。

藤原公任(町田啓太)、藤原斉信(金田哲)、源俊賢(本田大輔)、藤原行成(渡辺大知)の四納言もすっかりおじさん化、「酒に弱くなった」「厠が近い」「俺はまったく平気」などと尾籠な話をだべらせた。上から目線であしざまにオナゴの品定めをしていた男子トークが懐かしいよね。

ぼけちらかした左大臣・藤原顕光(宮川一朗太)はようやっと引導を渡されたし、しっかり者のいと(信川清順)の老いも描かれた。

亡くなった惟規(高杉真宙)を探し、為時(岸谷五朗)を見て落ち着くという認知症のような症状の場面は、二重の意味で切なかった。

乙丸は老いてはいるものの、まひろへの忠誠心を貫いている。あれ? そういえば、愛しくて会いたくて震えるほどの妻・きぬ(蔵下穂波)はどうした? 乙丸が背中を丸めて小さな仏像を彫っている姿から想像するに、きぬはすでに旅立ったのだろうか……。

逆に、次世代を受け継ぐ者たちの頼もしい成長ぶりも描かれた。道長と倫子の長男・藤原頼通(渡邊圭佑)は政の中心を担い、異母兄弟たちとともに権力を盤石にしていく。

女院となった彰子はすっかり貫禄をつけ、後一条天皇(高野陽向)は他家を外戚とせず、血筋は藤原一族で固めるよう、弟(頼通)に言い渡す。藤原さんちの栄華を誇り、血筋の継承に固執する方向へ。歴史は繰り返すというわけね。

我が道を行くのは賢子だ。「光る女君」を自称し、粉かけまくり・浮名を流しまくりというのが何とも頼もしい限りだ。道長と明子の長男・藤原頼宗(上村海成)を御簾の内側に誘い込むあたり、手練れだ。そのうえ、藤原定頼(公任の息子)とも源朝任とも歌を交わしているという。親仁親王の乳母に昇格もしたし、後宮暮らしをすっかり謳歌しとるやないかーい!

「上流だって優れた殿御はめったにおられませんわよ」なんつってね、上流貴族の男子たちを食べちらかす賢子にちょっと胸がすく。

歴史を独自の視点で見つめてきた「書く女」

個人的に好きだったのは、作品全体に通底する「書く女」。異なる視点の歴史を描いたところだ。

平安の大ベストセラー『源氏物語』でやんごとなき人々の虚しさと人間の業を描いた紫式部のほか、『蜻蛉日記』で妾の視点を紡いだ藤原道綱母(財前直見)、『枕草子』で華やかな定子(高畑充希)サロンの栄華を描いた清少納言(ファーストサマーウイカ)、劇中では歌人として名を馳せた赤染衛門(凰稀かなめ)が道長の栄華を記録するために執筆を請け負ったが、真面目に歴史を遡りすぎて超大作になったとされる『栄花物語』。

権力をもつ男たちが中心となって紡がれる歴史も、実は女の視点で描くと彩り豊かになるのだ、という示唆でもある。

この系譜をつないだのが、最終回だけ突如登場した新キャラ・ちぐさ(吉柳咲良)だった。まひろとたまたま町中で出逢ったという設定で、『更級日記』の著者・菅原孝標女であることがわかる。まひろが紫式部であると知らずに、源氏物語の感想を嬉々として語るちぐさ。「光る君とは女を照らし出す光だったのです!」と。ドラマならではの設定だが、なるほど~と唸りましたわ。

書くことで、己の心を浄化し、愛する人を支え、見ず知らずの誰かに勇気を与える。女たちの視点が存分に活かされた大河、1年間楽しませてもらいました。

ライター・コラムニスト・イラストレーター

1972年生まれ。千葉県船橋市出身。法政大学法学部政治学科卒業。健康誌や女性誌の編集を経て、2001年よりフリーランスライターに。週刊新潮、東京新聞、プレジデントオンライン、kufuraなどで主にテレビコラムを連載・寄稿。NHKの「ドキュメント72時間」の番組紹介イラストコラム「読む72時間」(旧TwitterのX)や、「聴く72時間」(Spotify)を担当。著書に『くさらないイケメン図鑑』、『産まないことは「逃げ」ですか?』『親の介護をしないとダメですか?』、『ふがいないきょうだいに困ってる』など。テレビは1台、ハードディスク2台(全録)、BSも含めて毎クールのドラマを偏執的に視聴している。