「これまで見たことがないようなオープニング映像!」「大河ドラマ史上いちばん感情に響いてくる」など高評価を得ている「光る君へ」のタイトルバック。この映像はどのようなコンセプトで制作されたのか。映像制作を担当したフィルムディレクターの市耒健太郎さんに話を聞いた。

まず考えたのは、“時代が変わっても、変わらないなにか”で描きたいな、と

──今回のタイトルバックは、どのような意図で制作されたのでしょうか?

「光る君へ」は、今から1000年前とずいぶん遠い時代の物語です。生活の様子もコミュニケーションの仕方も、今とは大きく違っていたようです。でも、そんな1000年前にも、人の恋心や人生、創造性に対する思いなど、現代に通じる美意識はきっとあるはずです。

そこで考えたテーマが、1000年前も今も変わらない人生へのロマンティシズム。その普遍的な美しさを、“光と触感”によって耽美的に描けないだろうかと思いました。

光が持つたおやかさ、柔らかさ、儚さ、消えてしまうからこその華やかさ。つまり、“一瞬に宿る永遠性”を彫刻するように、演出、美術、平面構成、ライティングなどを構成しました。

作家・谷崎潤一郎が書いた有名な『陰翳礼讃』をインスピレーションに、いわば“光翳礼讃”をコンセプトにして細部を詰めていきました。

イメージとしてあったのは、“光の霊”のモンタージュ。たとえば、“初恋のときに恋人の肩越しに見える逆光”とか、“人生で大切な決心をしたときに見た夕陽”のように人生を象る一瞬の光。そういう一瞬って、永遠にも感じられる瞬間ですよね。

物事を具象に描くのではなく、超越した感覚を含む抽象的体験。こういった感覚は、今も昔も普遍的にみんなが持っているだろうし、そこを表現することで、このように目まぐるしい時代だからこそ心に響いてくるフィルムアートにできるのではないかと思いました。

そもそも映像とは––––もともと“感光”って言うぐらいですから––––「光を撮る」ということ。その原点から逃げず、現代最高のテクノロジーを使って、もっとも進化させた映像で“心の光”みたいなものが撮りたいと狙ったんですね。

──ドラマ制作側からの要望は何かありましたか?

何もなかったんですよ、じつは(笑)。お話をいただいた時点では、脚本が大石静さんで音楽が冬野ユミさん、主人公は紫式部で、主演は吉高由里子さんという情報だけ。そして、「市耒さんだったらどう料理します?」って問われた感じでした。

打ち合わせのあと、「どう料理しようかな……」と、ぼーっと考えながら横浜の山手を歩いていたら、その日が、光とか風とかがとても美しい午後で、ふと、光の匂いや音がスローモーションに感じられたんです。あ~、これかもって思って。

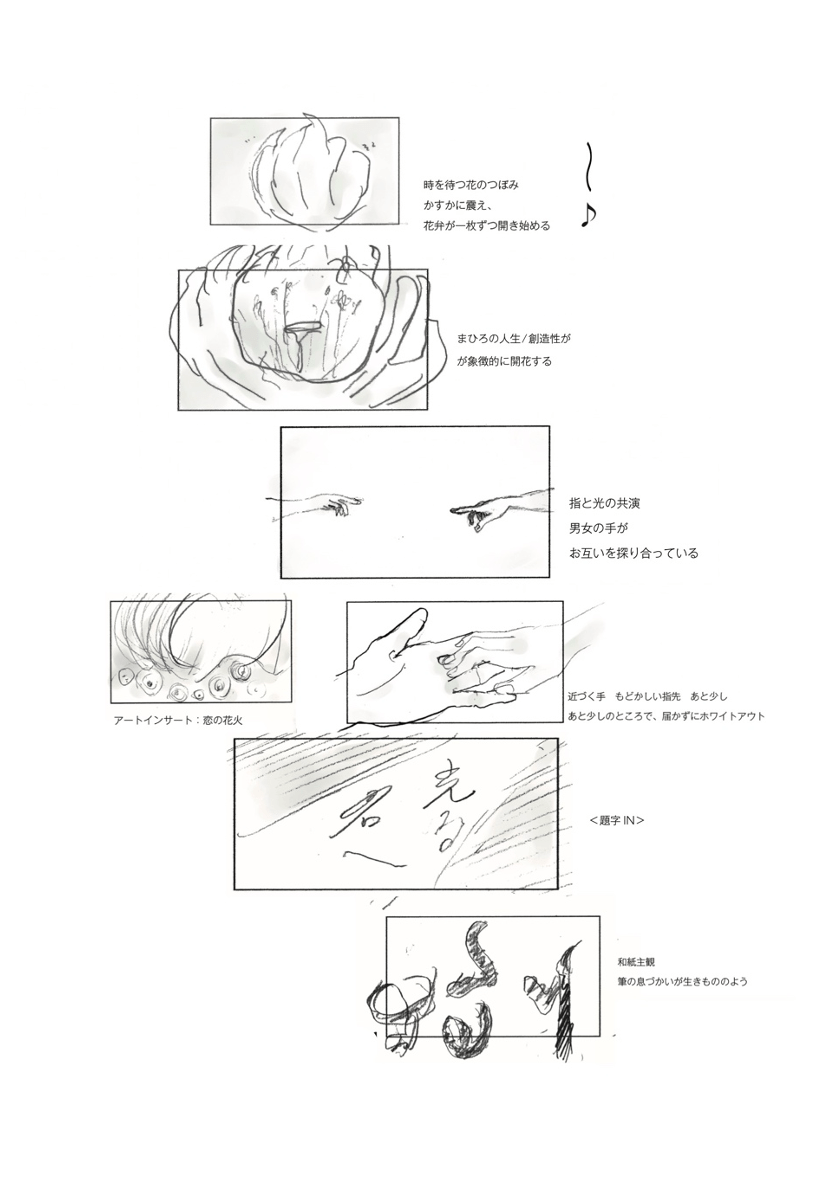

そして、紫式部を現代に描くのであれば、やっぱり1000年前も1000年後も変わらないような普遍的な美を目指した方がいいよねと思って、数カットの光と手のラフスケッチと“光と触感の記憶と幻想”という言葉を書き留めました。

その日、夜10時ぐらいに帰宅して、そこからバーッと徹夜で一気にコンテを描き上げました。最終的に出来上がった映像は、ほぼそのときに考えたものですね。

アーティスティックな部分と構造的な部分で解決しなきゃいけない問題はありましたが、すごくシンプルだけどなにか新しいものにできるかもという予感がすでにありました。

なるべく光学的に撮影するように。アナログの生々しさを、耽美的に表現したかった

──技術的にはどのような工夫をしましたか?

今回、光を表現するカットにおいては、なるべくコンピューター・グラフィックスは使わないと決めました。アナログの強さといいますか、生々しさみたいなものを表現したかったんです。

「“光”そのものを撮影する」というコンセプトが決まってから、最高の映像を作るために手作業から最新の技術まで駆使しました。まず、今回作ったライティングでは、たとえば半水晶形に集めた水を吊り下げてレンズにしています(下の写真)。器に入れた水を揺らせば、本当に生き物みたいな光が作れるというわけです。

あとは、吉高さんの表情や手のカット。とても耽美的な映像に仕上がったと思うのですが、撮影の様子が下の写真です。吉高さんが淡く美しい光のカーテンシャワーを浴びているのがお分かりいただけると思います。

また、一瞬の中の永遠性を耽美的に切り取るために、0.1秒ぐらいの瞬間をスローモーションにして数秒間の長いカットとして使用しています。撮影にあたっては、やっぱり吉高さんの没入感がすごく重要なので、技術的に何をしていて、精神的に何を目指しているかなど、いろいろ説明しながら撮影させていただきました。

撮影を行わせていただいたのは、日本でいちばん大きいバーチャルプロダクション・スタジオです。映像には朝日や夕日のシーンもありますが、すべての光をコントロールするために屋外では撮っていないんです。背景や天井に映像を投影する“リア・プロジェクション”という手法を使っています。

0.1秒単位の演出を行うにあたって、人とカメラはリテイク(撮り直し)ができても、風や太陽に「さっきと同じようにもう1回!」という指示は出せない。だから、こういった最先端の環境でやらせていただきました(下の写真)。

常に意識していたのは、「微視的な美と巨視的な美」……つまり、ミクロで撮る寄りの部分と、引いて雄大に見せる部分を交差させることで、視聴者の方々の「感情のうねり」が大きくなるようにしています。

また、ちょっと専門的な用語ですけど、“被写界深度”を全編通じて徹底的に浅くしています。さらに、被写体ではなく光にピントを送ったり。

映像のピントがその瞬間、ほぼ1点にしか合ってない状態にする(他の部分をすベてぼかす)ことで、心象のゆらぎみたいなものを表現したわけです。

そして、リキッドアート(ガラス面の上でオイルとインクを混ぜたものに光を投射することで、鮮やかな色の動きを表現する手法)の部分。ここはこだわりました。

プレパラート状のちっちゃいところを撮っているんですが、抽象性と永遠性、普遍性を感じさせるにはどうしたらいいか、リキッドアートのアーティストの中山晃子さんと相談しながら撮影しました。

──なぜリキッドアートを採用したのですか?

抽象的な表現ではありますが、創造性の芽生えとか、時代の波と人間の運命とか、あるときはロマンティックさとか、いろいろなものを表現しています。

こだわったのは、色味と粘度。粘度が高いものと低いものを混ぜると、水と油みたいに反発して面白い映像になります。そこに鉱石、たとえば細かい金箔とか、キラキラした雲母を入れることで、きらめきを描画していきます。

完全にコントロールはできないので、納得がいくまで地道な作業が続きました。プレパラートにいろいろな角度から風を当てて、そこで起きたことをスローモーションの高性能カメラで撮影。もちろん肉眼では捉えられないので、モニター上でチェック。

これを2日間続けました。根気のいる作業でしたが、中山さんは以前にも一緒にお仕事したことのあるアーティストだったので、阿吽の呼吸で進められました。

本編ドラマを読み解くための「美しい暗号」に

──全体の構成を考える上で気をつけたことはありますか?

タイトルバックには重要な側面が3つあります。1つ目は、物語の「顔」です。ドラマの放送にあわせて1年間何度も流れるため、物語の世界観をほどよく表現しつつ、具体的な背景や人物構成、せりふの邪魔をせずに、それを下支えすることが必要です。だから、ドラマの本質を抽出して、ちょっとずつ読み解く「美しい暗号」みたいなものでなくてはならない。

次なる側面は、配役・スタッフなどの「字幕の背景」として使われることです。白い文字を際立たせるためにはずっと真っ黒がいちばんいいのですが、そういうわけにはいかないですよね。映像は光で描くためそのバランスが難しい。「オープニング映像」と「テキスト背景」を両立しなくてはならないのです。

最後の1つが、この映像はミュージックビデオでもあるということです。冬野ユミさんが作られた素晴らしい音楽との最高のマリアージュ(相乗効果を生む組み合わせ)にならなくてはならない。この3つを中心に、制作過程を詰め続けて、最終的に良い2分45秒のフィルムになったのではないでしょうか。

──テキストを読みやすくするために、どのような工夫をしたのでしょう?

とても苦労した部分です。画面の色味をどうコントロールしながら、光の霊性を撮影するのかというテストをずっとしていました。オープニング映像の印象を暗くしたくなかったからです。

そこでアンバー(茶系の色・琥珀色)を基調に、背景美術から演出のタイミングまで、白い文字が読めるよう、バランス調整に苦労しました。朝日や夕日を浴びた温もりの中でテキストが読みやすい色を、とライティング調整を重ねましたね。

もちろん平安時代の美術を研究しながらも、温故知新というより、現代に通ずる美意識を意識しています。1000年の時の流れをギュッと凝縮した感じ。説明的にならないように、具体的にならないように……匂わせはするけれど、見る人の想像力とドラマ本編との関係性で成立するような映像になるといいなと思っていました。

メインテーマのデモ音源を聞いた印象は、「困ったなあ」(笑)

──冬野さんが作ったメインテーマについては?

美しいんだけど、とにかく強い(笑)。ピアノ演奏は反田恭平さんですし、NHK交響楽団さんが素晴らしい演奏をしてくださったので、本当に音楽がすごく強くて……。映像の世界では、音楽に対して映像が弱いと「映像が“やぶけちゃう”」って言うんです。要は負けちゃうという意味です。

──映像を作る前にデモ音源を聞いたそうですね? そのときの印象は?

「困ったなあ」でしたね(笑)。テレビCMや映画では、先に絵(映像)ができて、それから音楽をお願いできますが、今回は、完全に逆で。通常は、たとえば「最初は美意識の目覚め、そして悠久への旅、そしてまひろの孤独、書への目覚めという構成で、Aメロ、Bメロのイントロを作ってください」という話になるんですけど……。

今回は、先に音楽の制作が始まっていたので、ある程度デモ音源ができている状態で僕が入ることになったんです。しかも、曲自体すごく起承転結が激しくて、ドラマチック。

一方、僕が作りたい映像は抽象的だから、そのバランスが難しかったですね。抽象的な映像だけでは“やぶけちゃう”ので。僕の抽象的な映像と冬野さんのドラマチックな音楽を両立させた映像2分45秒を作るために、絵コンテを動画にしながら、本当に何度も何度も検証しました。

ただ、クリエイティブにとっては課題が大きいほうが断然いいものになるという経験があったので、これはむしろチャンスだなと。強い映像を作るために、冬野さんにスイッチを入れていただいた感じでしたね。

映像は、残像。時空を超えるようなロマンティックな感情へ

──現場で吉高さんご本人と会ったあと、コンテから変更したものはありますか?

もちろんあります。吉高さんをレンズ越しに見た時の“目力”が半端なかったため、大胆に構成を変更したカットがあります。

たとえば、みんなが気に入ってくださっている「光る君へ」の題字が載るクライマックスのカット(本記事・表題の写真)ですが、当初は、もっと抽象的なカット構成にしていたんです。でも、現場で吉高さんに光が当たった瞬間に「あ、これだ」と思って、一気に構成を変えて、彼女のスローモーションのカメラ目線とライトの動きで設計し直したんですね。

──最後だけでなく、最初にもドラマのタイトルが登場しますね。その意味は?

まず、最初にパンって映る赤い花は、開花する才能の象徴。それに続いて、「オープニングが始まったよ」の印として、紙に書かれた書「光る君へ」が映ります(上の写真)。最初の題字は、劇中の時代考証も含めたリアリティを加えたかったんです。あたかも、この時代に書かれた的な。

それに対して、最後の題字の方は、本当の作品タイトルにするために、音楽が最高潮に達して、吉高さんのうっとりするような表情、意思のある目線、光の動きという、奇跡が一点に交差するようにエモーショナルな要素を重ねました。

──映像の中では“手”が印象的に使われていますが、その意味は?

指先に伝わる情念の先に、精神的な耽美さというか、プラトニックなロマンティシズムみたいなものを映したかったんです。とくにドラマのまひろと道長は、ある種の距離感を持ちながら高い濃度の関係を築いていくと聞いていたので、それを描くのに手や指先というモチーフは具象なのに抽象的で、いちばんいいと考えました。

物語の中では、ふたりは近づく時もあるし離れる時もあるということだったので、そんな関係性を表現できればいいなと思っていました。

──最後に、このオープニングを見てくれている方に、一言お願いします。

紫式部は、1000年後も世界で読み継がれている物語『源氏物語』を生み出した人。そんな彼女の創造性の旅やロマンティックな感情みたいなものをどう表現するかを考えて、この映像に行き着きました。

映像とは、視覚要素、聴覚要素からなりたつ「感情の建築」です。そこに直接含まれる要素はもちろん大切なのですが、じつは、見終わったあと心に残る心象、つまり「残像そのものにこそ大きな意味がある」と、僕は考えています。

どんな美術や映像にも物理的な限りがあり、いつかは消えゆきます。でも、わたしたちの恋心や美意識は、なんらかのかたちで時空を超えて引き継がれていく。そんな美のリレーのバトンの一つに、ささやかながら、この大河ドラマのオープニング映像もなってくれれば、とても嬉しいですね。

※字幕なしのタイトルバック映像は、YoutubeのNHK公式チャンネルよりご覧いただけます。