「青のオーケストラ」第17話で、自分の父親が青野龍仁であることを明かした佐伯直。その声を担当している土屋神葉がどのような気持ちで佐伯を演じているのかは、前回のインタビュー記事で紹介したが、今回の後編ではネタバレを含んでいたために公開していなかった部分を掲載。青野と佐伯が新たな一歩を踏み出す物語の核心部分を、土屋の言葉で浮き彫りにしていく。合わせて、土屋自身の“青の時代”も紹介!

オーディションで読んだ、佐伯の中核を担うセリフ

――振り返りになりますが、第17話で佐伯直が青野くんに告げた事実は衝撃的でしたね。

土屋 原作の漫画を読んでいない方たちは、アニメで初めて2人の関係を知って、驚きのあまり口が閉じなかったんじゃないかな、と思いました。それでも演じている身からすると、青野くんと佐伯は、似ているところがあるなと感じていたんです。漫画で読むよりも、実際にアフレコが始まって、千葉翔也さんが演じている青野くんの声を聞いていると、どことなく佐伯に似た血の匂いがしたんですよね。そこは不思議なところで、なぜなんだろうと思うのですが、そんな感覚的なところも含めて、似通うものを感じながらアフレコに臨んでいました。

――劇中で青野くんも言っていましたが、佐伯は青野くんと出会ってから4か月近く、自分の父親が龍仁であることを明かしていませんでした。なぜ、佐伯がそれを言わなかったのか、土屋さんなりに考えたりもしましたか?

土屋 とても重い事実だから、明かすタイミングがなかったのだと思います。まだ仲良くなっていない人に、いきなりは言えないし、一緒に演奏することが楽しくて仲良くなり始めたら、自分という存在が罪悪感の塊であることに息が苦しくなってしまった。なかなか話を切り出せなくて、佐伯にとっては本当に苦しい時期だったと思うんです。でも青野くんが、部活を休んだことを心配して家に訪ねてきたみんなの前で、自分のことを話してくれた。このタイミングを逃したら、もっと言いづらくなってしまうかもしれない。だから意を決して、佐伯は青野くんの家に引き返したんだと思います。

――もしも青野くんが自分のことを語らなかったら、佐伯は今も言えなかったかもしれないし、そうなると苦しい状態がずっと続いていたかもしれないですね。

土屋 言えないままで、苦しんでいたでしょうね。心と心の繋がりって痛みを伴うもののような気がしていて、青春を描く物語においては、どうしても避けて通れないのかもしれません。でも、そこで青野くんと佐伯が、正直言って辛すぎるような境遇を分かち合って、気持ちをぶつけ合って、ようやく2人の心が……、2つの心が“なじむ”。そんなところを描いている作品で、そこに表現者として関わることができて、とてもうれしいなと思っています。

――第17話、それから第19話では、佐伯の印象的なセリフがたくさん登場しています。

土屋 いくつかのセリフは、オーディションのときから入っていました。声優のオーディションでは、いろんなキャラクターがある中でいくつか受けられることが一般的なのですが、僕の場合は佐伯のみでお話をいただいて、その時点で青野くんとお互いに本音をぶつけ合う場面のセリフが入っていて。

原作を読んでいればわかりますが、ここは佐伯直を表現するために欠かせない、きわめて重要な場面で、「ボイスマッチ」のみならず、キャラクターの中核を担う部分をオーディションの段階でしっかりと演じられることに喜びを感じました。「ここが、僕が佐伯直を演じるうえでのクライマックスである」と、ある種のゴール地点を最初に演じられたことがうれしかったし、受かっても受からなくても、このシーンを演じられるのは光栄なことだな、と思いました。

今しかできないパフォーマンスに、手応えあり

――第19話の、青野くんとの“本音のぶつけ合い”ですが、佐伯を演じるにあたって、どんなことに気をつけながらアフレコに臨みましたか?

土屋 先ほどもお話ししましたが、青野くんとの「ケンカ」のシーンが、今回の2クールの中での「佐伯のクライマックス」と言っても過言ではないので、このシーンの佐伯直を通してどんなことが視聴者のみなさんに伝わったらいいのかな?と、自分なりに考えました。

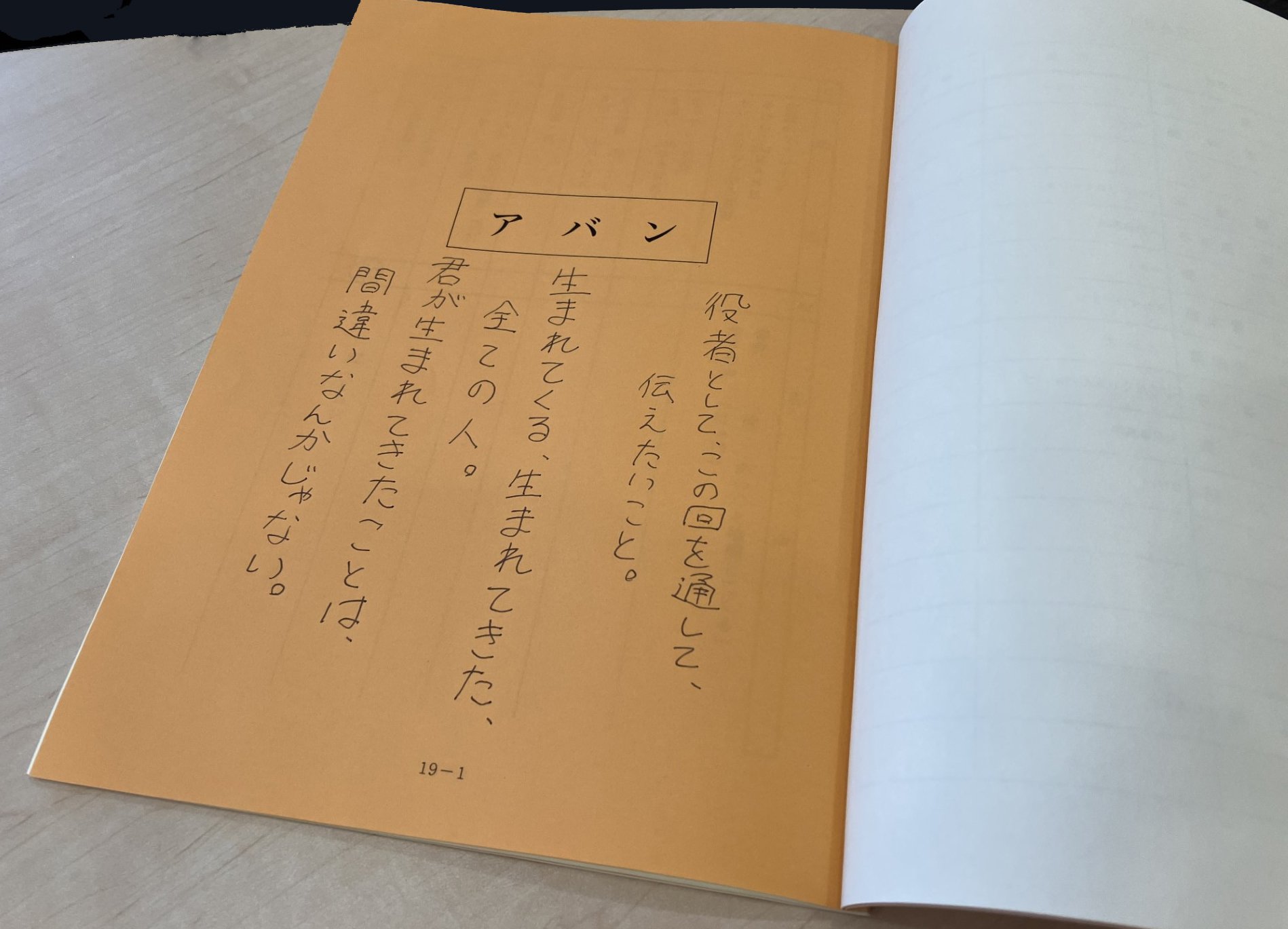

僕にできることと言ったら、もちろんお芝居をすることだけなのですが、その先に佐伯が感じた心の痛みだったり、青野くんが抱いたやるせなさだったり、本当はぶつけたいけれど、ぶつけることができない感情だったり、それらと全く同じじゃないとしても、これに近いような思いを抱えて苦悩している方たちへのエールになればいいなと思いました。それを、大げさですけれど、台本に書き込んだんですよ。この回を通して「伝えられたらいいな」という思いを、スローガンのように。

――台本に? すみません、それを見せていただいてもよろしいでしょうか?

土屋 構わないですよ。(第19話のアフレコ台本を取り出して)

土屋 自分でも大げさかな、と思ったのですが、生きていく中で「こういう自分でいいのだろうか」「変えられない自分は間違っているのか」という思いを持っている人も少なからずいるのではないか、そういった感情に寄り添える機会なのではないかと考えました。

誰かにエールを届けたい気持ちって、ともすれば押しつけのように受け取られたり、ちょっとお説教くさい感覚になってしまったりして、僕が個人でやっているSNSでも、そういったことはあまり発信していません。ですが、この青野くんと佐伯のシーンはそこにフォーカスして演じたら、自分が日々感じている思いも演技に込められるのではないかと思い、この言葉を台本に記しました。これを思いついたのも、クラシック音楽を聴きながらだったので、音楽ベースでアプローチできたことも、自分の中で実りあるものでしたね。

――その思いはアフレコ収録の際に、どなたかと話をされたんですか? 自分はこうしたいんだ、というような。

土屋 それはしていません。やっぱり(岸誠二)監督には監督の思い描いていること、原作の阿久井真先生には先生の執筆の意図があって、それぞれ違う思いがあると思うんです。だからこれは「作品として」のものではなく、佐伯直を僕が演じるうえでの、自分の中の「芯」なので、あえて共有はしなかったですね。

――第19話では青野くんも激しい感情を露わにしていて、おそらく千葉さんも特別な思いを持って収録に臨んでいらっしゃったと思うので、一緒にお芝居をしていて、伝わってくるものがあったのではないでしょうか?

土屋 そうですね。あの「ケンカ」のシーンは、2人の掛け合いだったのですが、音声が重なってしまうといけないので、別録りになったんです。だから、青野の感情を体現した千葉さんの声を自分の耳の中で鳴らしながら、その感情を自分の胸にしっかり刻み込んで、常に相手のことを考えながら演じていました。難しいシーンではあったのですが、掛け合いと同じように、お互いがお互いに影響を与えあったシーンにすることができたと思います。

もちろん、これを数年後に見たら「もうちょっと、こうすればよかった」とか「ここをもっと深く考えればよかった」とか、きっとあると思うのですが、今現状では、このときにしか出来ないパフォーマンスが出来たんじゃないかなと思っています。それが少しでも伝わっていたら、万々歳ですね。

土屋神葉にとっての“青の時代”は……

――さて、出演されたみなさんにお聞きしているのですが、土屋さんにとっての“青の時代”は?

土屋 僕は「青」をモチーフとした作品にすごくご縁があって、そのたびに「青春」について思い起こすのですが、すごく難しいんですよね。僕の中では、今のところ停滞している時期がなくて、すぐ行動に起こしちゃうから、いつも新しい世界で、自分が新しい環境に適合していく作業がずっと終わらないし、終えることもないんだろうなと思っています。なので、ずっと青臭いんだろうなって思っていて、時期を決めるなら、今がいちばん青いのかな(笑)。

――“青の時代”は今、というのは、加隈亜衣さんも佐藤未奈子さんも、同じ答えでした(泣)。

土屋 では、ちょっと考えてみます(笑)。……そうですね。僕が今、声優をやっている大きなゆえんは、紛れもなくアクションなんですよ。僕は高校生のときにスーツアクターとして活動していて、 ――ちょうど青野くんたちの年頃ですね ――高校のクラシックギター部で放課後、18時までギターを弾いて、1時間半かけて神奈川に移動して、師匠(「ウルトラマン」シリーズのスーツアクターとして知られる岩田栄慶)にほぼマンツーマンでアクションの指導を受けて、終電ギリギリで帰ってきて、次の日朝ギターをしょって学校へ行って……という日々を過ごしていたんです。週3とか週4とかで通っていて、かつ休みの日は半日師匠のところにいる、みたいな。

そのころ学校の夏休み期間に、ぶっ続けでヒーローショーの仕事をしたんですよ。そのときにヒーローの声を担当されていたのが声優さんで、セリフもかっこいいし、表現力もすばらしかったのですが、何よりも倒れるときの息、セリフではない息遣いに衝撃を受けたんです。スーツアクターは「完パケ」、つまり音がすでにパッケージングされているものを聞いてショーのアクションと立ち振る舞いを考えるのですが、そのときに「この吐息、うめき声なら、この動きしかないよね」と思わされて、声だけで届けられる世界に魅了されました。その豊かな世界を追いかけて、「声優をやってみよう」と。やってみようと思って、すぐになれるものでもないのですが、それでこの業界を志望したというのがありますね。その声優さんが宮野真守さんだったのですが、そのとき感銘を受けたことが、僕の今のお芝居におけるさまざまなこだわりにも繋がっています。

――そのアクションがベースにあるからなのか、出演されている舞台でも立ち姿が華やかで、ステージ映えしていますね。もちろん佐伯の表現に関しても、とても繊細にやっていらっしゃるなと思うのですが。

土屋 本当ですか? ありがとうございます。やっぱり体、身体表現というのが、自分のアイデンティティーなので。だからこそ、声に感情を込められるロマンもすごく感じているんです。体は怪我をすると――僕は首の骨を折った経験がありますが(苦笑) ――動けなくなってしまうのですが、声が出れば、表現ができる。声の中に表現を「凝縮できる」ところがあるんですよね。舞台で体が使えても、大きなホールだと、声の表現があるのとないのとじゃ全然、違う。だから今、声優と舞台出演、どちらもやっているのは、自分の大切なものを全て詰め込んだスタンスだなと思います。

――「青のオーケストラ」では、青野くんと佐伯が新たな一歩を踏み出したことで、物語のクライマックスとなる定期演奏会に、一気に加速していくことになります。佐伯が日本にやってきたことも含め、すべてが演奏曲の「新世界より」に結びついていきますね。

土屋 この作品での、物語と楽曲のリンクの仕方も、いろんな形で捉えることができて深いなと思います。やっぱり、音楽って、人生の一瞬の香りを思い出させてくれるなと思うんですよ。例えば僕だったら、小学生のころ陸上競技をやっていて、夏休みの合宿で、東京西部の山に行って走っていたのですが、その道中のマイクロバスの中で流れていた曲というのは、今でも聴いた瞬間、当時にタイムスリップできるんですよね。あの夏の暑い日の草の匂いとか、そのときの景色とか、鮮明に脳裏に蘇ってくるので。音楽って、そういった記憶とリンクして、過去の自分に戻してくれると思うんです。

きっと「新世界より」は、青野くんや佐伯たちにとって、曲を聴いたら定期演奏会の時期のことを思い出すだろうし、この作品を見てくださっている方たちにとっても、この「青のオーケストラ」の物語を見ていたときの自分がリンクするだろうなと思うので。長い目で見たら、一つの楽曲を通して、とても多くの人が繋がり合うことができると思うと、とてもロマンがあるなと感じています。

→インタビューの前編は、こちらへ。

土屋神葉(つちや・しんば)

1996年4月4日生まれ、東京都出身。2人の姉(長姉は土屋炎伽、次姉は土屋太鳳)がいる。子役、スーツアクターとして活動後、大学在学中の2016年に海外ドラマ「ハイスクール・ニンジャ」吹替版で声優デビュー。2017年には「ボールルームへようこそ」富士田多々良役でアニメ作品に初主演。主な出演作は「バクテン!!」の双葉翔太郎役ほか。舞台への出演も積極的に行っている。

NHKでは、ドラマ10「トクサツガガガ」(シシレオーの声/ショウ/尾上大地、およびコピー機の営業マン役)など。

取材・文・撮影/銅本一谷