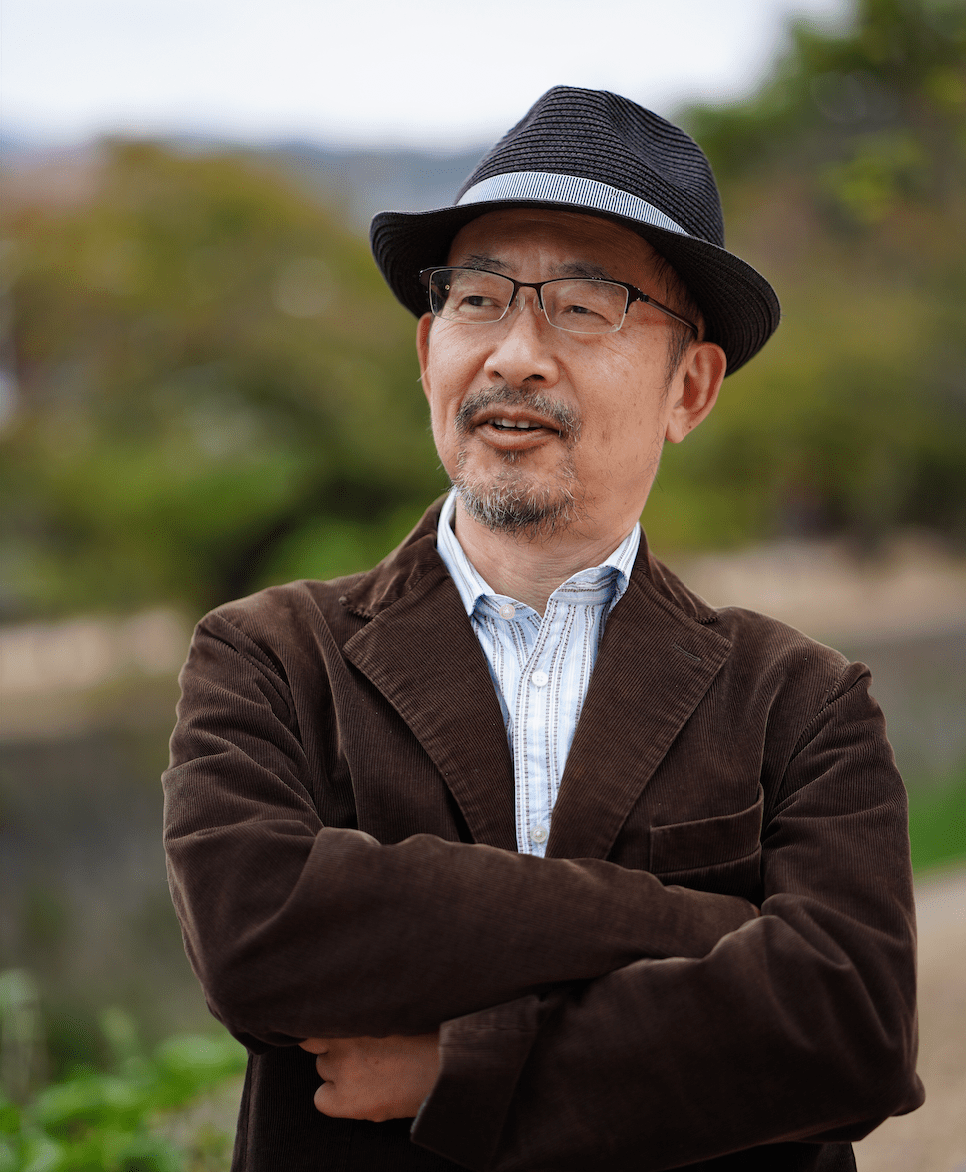

執筆するのは、NHKスペシャル「新・映像の世紀」「戦後ゼロ年東京ブラックホール」をはじめ、多くの名作ドキュメンタリーを手がけてきた映像ディレクター・著作家の貴志謙介氏。全30回(予定)にわたり、ウクライナを軸に世界情勢とその背景にある歴史をひもといてゆく。

その少年は、1906年、神戸に生まれました。

ロシアとの戦争が終わった翌年です。

少年の父親は、軍需産業をささえた大企業の創始者のひとり。しかし少年は、鉄や工場や戦争には、興味がありませんでした。好きなのはラジオで音楽を聴くこと。そして、コンサートへ通うこと。

神戸の「深江文化村」で暮らす亡命音楽家アレクサンダー・ルーチンの音楽塾に通い、ピアノを学びはじめたのは20歳のときでした。

彼の名は、大澤壽人(おおさわ ひさと)。

前回ご紹介した貴志康一とともに、亡命音楽家のネットワークから巣立った、驚くべき天才でした。

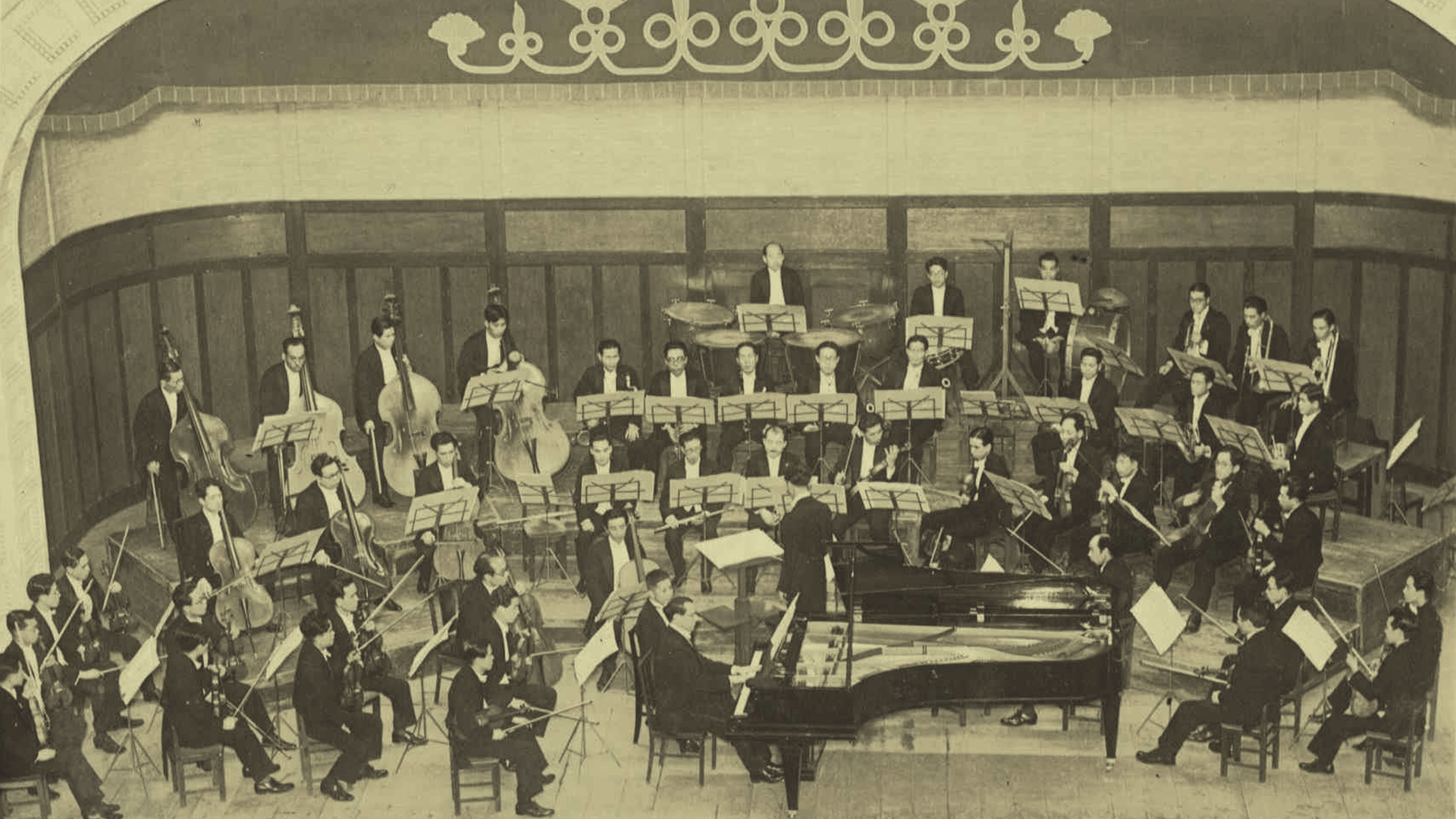

大澤壽人指揮 新交響楽団(N響の前身) ピアノはレオ・シロタ(神戸女学院所蔵資料)

大澤は、関西学院在学中に、ラジオやコンサートで、巨匠アレクサンダー・モギレフスキーのヴァイオリン演奏やメッテルの指揮するオーケストラなど、ウクライナの亡命音楽家の演奏に親しみました。

ピアノの師匠ルーチンとモギレフスキーが兄弟であったことから、モギレフスキーとも親しくなりました。

大澤と親密な関係をもった亡命音楽家たちは、おそらくかれの才能を見抜いていたでしょう。アカデミックな音楽教育は受けていないにもかかわらず、大澤は関西の音楽界で、はやくから期待されていたのです。

その期待に応え、大澤は、ボストンやパリで作曲家として高く評価されました。ただし、あまりにも時代の先をゆく作曲家であったせいか、ようやく21世紀になってその真価が発見され、いま、音楽の専門家から高い評価を受けるだけでなく、一般の音楽ファンの間でもブームといえるほど人気が高まっています。

事実、大澤の作品は、21世紀の感性にむけて書かれたかとおもえるほど新鮮です。音楽学者の岡田暁生さんはこう評しています。

「何より驚くべきは、そのあっけにとられるような洗練洒脱、そして楽器のあつかいや作曲テクニックの曲芸的な完璧さだ。作曲家の名前を伏せて聴いて、それらが戦前の日本人作品だと言い当てられる人は皆無だろう」(「日仏交感の近代」2006)

ところで、大澤を熱心に指導した深江文化村の亡命音楽家ルーチンは、なぜ音楽塾をつくったのでしょうか。

ルーチンがロシアを逃れて日本へ亡命したのは、1919年。モギレフスキーやメッテルよりも早かったため、後から逃げてきた亡命音楽家の世話役をつとめ、亡命者どうしの交流にも腐心したといいます。

ルーチンの音楽塾には、神戸に洋菓子文化を伝えたモロゾフの娘ニーナも通っていました。ニーナの母親オリガはウクライナ人です。オリガの父タラセンコは、いま激戦が続いているウクライナ南部、ヘルソンの出身です。

亡命者の絆は国境を越えて広がっており、差別や迫害をおそれながら、身を寄せ合い、助け合って暮らしていました。

「ロシアからの亡命者の暮らしはひどいものだった。貧しく、社会的地位は最低だった。女たちはダンスホールで働いていた」

戦前、ロシアからの亡命者であふれる上海をおとずれた喜劇王チャールズ・チャップリンはそんな回想を残しています。上海も、ハルビン、神戸と並ぶ「亡命者の都」でした。

持てる財産はすべて売却、まともな仕事にはありつけず、パスポートは「無国籍」、病気になっても医者にも行けない。望郷の念がこみあげます。しかし故郷は、スターリンが支配しています。帰国すれば、強制収容所に送られるか。処刑されるか。

飢餓と恐怖政治を生きのびたとしても、監視され、自由はありません。(もしプーチンのロシアがウクライナを占領すれば、百年前とおなじ恐怖がよみがえるかもしれません)

程度の差はあれ、神戸の亡命者も見知らぬ土地で孤立をおそれて暮らしていたでしょう。とするなら、ルーチンの音楽塾は、音楽を通して日本社会との絆を深めていくための、亡命者の知恵であったのかもしれません。

もちろん、教えることも好きだったのでしょう。モギレフスキーの証言にもありますが、もともと「ルーチンは主として教授型で、ソロイストとしてはあまり活躍してなかった」といいます。神戸にあってもルーチンはあたらしい才能を育て、世に出すことに情熱を傾けました。

ルーチンやモギレフスキーから多くを学んだ大澤は関西学院を卒業すると同時にボストンへむかいました。ボストン大学とニューイングランド音楽院で音楽を勉強するためです。

ボストンは欧米の現代音楽への感度が非常に高い「最先端の音楽の都」。

その音楽文化の中心はボストン交響楽団。指揮者は、欧米で名声をとどろかせていた「現代音楽の守護神」セルゲイ・クーセヴィツキーでした。

イーゴリ・ストラヴィンスキー「詩編交響曲」、バルトーク・ベーラ「管弦楽のための協奏曲」、オリヴィエ・メシアン「トゥランガリラ交響曲」。

20世紀の古典とされている現代音楽の傑作の多くが、クーセヴィツキーによる委嘱から生まれています。大澤はこうした革新的な作品の演奏を、現地でじかに聴くことができたのです。

レナード・バーンスタインはじめ輝ける才能を世に送り出したのもクーセヴィツキーでした。ちなみに、バーンスタインのルーツもウクライナです。

興味深いことに、クーセヴィツキーはロシアにいるころ、あのモギレフスキーと非常に親しかったといいます。

欧米の音楽事情にくわしい指揮者の近衛秀麿が証言しています。(ちなみに近衛はNHK交響楽団の前身である「新交響楽団」の創始者です。)

「(クーセヴィツキーがオーケストラをつくるとき)モギレフスキー先生に相談したのですよ。」

「ロシアではクーセヴィツキーはまだ経験もない若い指揮者だったのですから、実際にオーケストラをまとめたのはモギレフスキー先生だったのですよ。」(「音楽の心」音楽之友社1966)

近衛の証言は、クーセヴィツキーと大澤をむすぶふしぎな縁を感じさせます。

20世紀、世界に離散したウクライナ人のネットワークが触媒となり、いたるところで、才能と才能がめぐりあう奇跡をつくりだしていたのでしょう。

1933年6月ボストン交響楽団指揮に向かう大澤(神戸女学院所蔵資料)

大澤はボストンで20世紀の音楽語法に革命をおこしたストラヴィンスキーを深く研究し、おおきな影響をうけました。

余談になりますが、大澤が崇拝したストラヴィンスキーは、ロシアの大作曲家ですが、先祖はおおきな土地を所有するポーランドの貴族。幼いころから、ウクライナの田舎町ウスティルーフにあった屋敷で夏をすごしました。ウクライナの民謡や舞曲にも親しんだだろうといわれています。

1913年にパリを震撼させた傑作「春の祭典」も、ウスティルーフで書かれました。

この作品には、キリスト教以前の、異教の雰囲気が描かれていますが、ひょっとすると、ウクライナの民俗音楽が影響しているかもしれません。

残念ながら、その後、スターリン時代になって、ウクライナの民俗文化は徹底的に弾圧され、ゆたかな音楽の伝統もおとろえてしまいます。その悲劇については、この連載のなかで、あらためてふれたいとおもいます。

大澤のすばらしさは、ストラヴィンスキーをはじめとする同時代の感性に柔軟に反応するばかりでなく、それを昇華して、独創性のたかい作品を生み出そうとした、志の高さにあります。

音楽学者の生島美紀子さんによれば、1932年から34年にかけて、はやくも大澤のたぐいまれな創造性が開花し、「ピアノ協奏曲第一番」「小交響曲」「コントラバス交響曲」、そして大編成のオーケストラを要する「交響曲第一番」を書きあげました。(「天才作曲家 大澤壽人」みすず書房2017)

日本からの留学生・大澤壽人がとびぬけて優秀であり、すばらしい作曲の才能を持っていることがボストンの音楽界に知られるまでには、さほど時間はかかりませんでした。(第8回「後編」へ続く)

大澤壽人 交響曲1番(1934)

https://www.youtube.com/watch?v=TV300I8Sc04

※画期的な大編成によるスケールの大きさ、響きの新鮮さに驚かされます。

大澤壽人 ピアノ協奏曲第三番 神風(1938)

https://www.youtube.com/watch?v=A_YTpyIbCTw

※「神風」は特攻隊や戦争とは関係ありません。ジャズのテイストをとりいれた斬新で魅力的な作品です。

京都大学文学部卒業、1981年にNHKに入局。特集番組の制作に従事。NHK特集「山口組」、ハイビジョン特集「笑う沖縄・百年の物語」、BS特集「革命のサウンドトラック エジプト・闘う若者たちの歌」、最近作にNHKスペシャル「新・映像の世紀」「戦後ゼロ年東京ブラックホール」「東京ブラックホールII破壊と創造の1964年」などがある。ユネスコ賞、バンフ国際映像祭グランプリ、ワールド・メディア・フェスティバル2019インターメディア・グローブ金賞など受賞多数。現在はフリーランスの映像ディレクター・著作家として活動。著書に『戦後ゼロ年東京ブラックホール』『1964東京ブラックホール』がある。2023年3月放送の「ETV特集・ソフィア 百年の記憶」では、ウクライナ百年の歴史リサーチ、映像演出を担当。