シリーズ「亡命指揮者・果てなき旅路」前回までのあらすじ

日本ポップスの生みの親・服部良一。そして世界のマエストロ・朝比奈隆。

ふたりの才能を見出し、育てたのは、ウクライナ人指揮者メッテルでした。

このコラムでは日本音楽界の恩人メッテルと弟子たちの数奇な運命を追います。

ロシア革命からのがれ、「東洋のパリ」とよばれた音楽都市ハルビンに亡命した

巨匠メッテル。ハルビン交響楽団を東洋一のオーケストラに育てあげました。

しかしハルビンにもソ連の支配が浸透。メッテルは神戸に亡命します。

メッテルはBK(NHK大阪放送局)のオーケストラや新響(のちのN響)を指揮。草創期の日本のオーケストラ運動に大きな貢献を果たしました。服部良一や朝比奈隆など、アカデミックな音楽学校とは無縁だった逸材に目をかけ、育てたのも、メッテルの大きな功績です。

ところが、戦争の時代になり、日本がナチスと手を結んだ頃から、外国人への排外主義が疫病のように広がります。亡命音楽家への監視、迫害も強まり、あろうことか、メッテルは当局から「不良外人」のレッテルを貼られてしまいます。

日本の行く末に絶望したメッテルは三度目の亡命を決意します。

(提供:服部音楽出版)

最終回「服部、朝比奈、弟子たちは世界を翔ける」

■メッテル先生の旅立ち

1938(昭和13)年のある日、弟子の朝比奈隆を前に、メッテルはこうつぶやきました。

「おまえの国はどうも戦争をやりそうなにおいがする」

すでに日中戦争が始まっていました。日米の緊張が高まり、新聞紙上で取り沙汰されることもありました。シベリアを逃げ、亡命生活をくりかえしてきたメッテルは、破局の兆しに敏感でした。ながい沈黙をやぶり、朝比奈に決意を告げました。

「戦争は二度とかなわん。この国がいちばんいかんことは、逃げるところがないことだ。アメリカは嫌いだが、ほかに行くところがない」

その年の暮れ、60歳のメッテルは妻オソフスカヤと二人、客船に乗りこみました。弟子たちが横浜港にかけつけ、恩師メッテルの出航を見送ります。

服部良一はメッテルとの別れをこう回想しています。

「メッテル先生は別れを惜しみ、一人一人と握手をして、『ハットリサン、ナマケモノダメ。ベンキョウシテクダサイ』と言った。手を握り合って、先生も僕も泣き笑いの表情を隠せなかった。美しいオソフスカヤ夫人もハンカチを目にあてたままだった」

「ドラが鳴った。そのとき突然、デッキから先生の声が飛んだ」

「『ハットリサン、テンポ、テンポ』先生はそう叫んで、ハンカチで三拍子を振り始めた。日頃、リズムの良くなかったぼくたちに、激しく言われたことばだ」

「次第に岸を離れていく船の上で、先生は静かにハンカチで三拍子を振り続ける」

「『先生、お元気で』『永い間のレッスン、忘れません』と叫びながら、僕たちも、思わず先生に合わせてハンカチや帽子で三拍子を振った。あとは涙、涙。ハンカチはいつまでも揺れつづけながら、だんだん小さくなり、とうとう消えてしまった」(服部良一「私の履歴書」「ぼくの音楽人生」より)

三度目の亡命を強いられたメッテル。やむをえない決断というべきでしょうか。

戦前の一時期、神戸に花開いたつかのまのユートピアは終わりを告げました。

2年後の1941年、日本とアメリカとの戦争が始まりました。

メッテルとおなじウクライナ出身の亡命ピアニスト、レオ・シロタは、日本にとどまったため、「敵性外国人」として軽井沢に軟禁され、餓死寸前の苦しみを強いられました。

シロタにしろメッテルにしろ、日本の音楽界に尽くしたウクライナの恩人です。

あまりにも恩知らずの仕打ちというべきではないでしょうか。

1941年8月28日、アメリカに亡命してわずか2年。失意のメッテルはロサンゼルスで死去しました。心臓病であったとされます。63歳でした。

■メッテルの魂は生きている

メッテルの物語はまだ終わりません。メッテルの死後、その音楽魂が乗り移ったかのように、二人の愛弟子は大陸へ渡り、水を得た魚のように躍動します。

1943年(昭和18年)、朝比奈隆は、当局から呼び出しを受けました。

日本軍の占領した上海へ赴任し、文化工作の一環として、上海交響楽団の指揮をつとめよというのです。朝比奈にとっては、ありがたい申し出。内地では排外思想がひろがり、もはや西洋音楽を思うようにやれるような環境ではなかったからです。

「1943年になると急に戦時色が濃くなり、洋楽の放送はほとんどなくなった」と朝比奈は証言しています。「スタジオで軍歌ばかり演奏」させられる。

「召集令状がメンバーにつぎつぎと来た」

「そのころ、私の上海行きの話が持ち上がった」

上海交響楽団には、当時、超一流の演奏家がひしめいていました。ヒトラーやムソリーニの恐怖から逃げてきたユダヤ人もいれば、ハルビンから逃げてきた白系ロシア人もいます。

メッテルもかつて上海交響楽団に客演、聴衆の喝さいを浴びました。

観客の大半は、租界のヨーロッパ人。要するに上海はアジアにおける西洋音楽の拠点でした。朝比奈は幸運にも、そこで超一流の国際オーケストラを指揮するチャンスを得たのです。

では、天下の上海オーケストラは、無名の指揮者・朝比奈をどう受け止めたのでしょうか。

「占領軍(日本)が派遣した日本人がとつぜん指揮者としてやってきた。ふつうは白い目で見られてもしかたがない」ところが「上海にもメッテル先生の楽友がいるんですよ。お前メッテルの弟子か!」と声をかけられる。(朝比奈隆「私の履歴書」より)

ありがたいことに、メッテルに鍛えられた楽員と朝比奈は、音楽言語を共有していたのです。

メッテルの後継者とみなされ、上海で成功した朝日奈。翌年、今度は満州国の管理下に入った「ハルビン交響楽団」の指揮者に抜擢されます。

いうまでもなく、朝比奈の師メッテルが育てた一流オーケストラです。

ここでも「メッテルの愛弟子」という「勲章」が絶大な効果を発揮します。

「メッテルの弟子だと名乗ったら、楽員たちがワァーと声をあげて喜ぶんですよ」と朝比奈は回想しています。

■1944 上海でジャズをやれ!

朝比奈がハルビンで実力を発揮し始めた頃、おなじメッテル門下の服部良一にも転機がおとずれようとしていました。

戦時下、服部は憂鬱でした。軍歌全盛の時代にあって、服部良一の才能を生かせる機会は減っていました。ジャズはご法度。新しい音楽話法は「時局にあわぬ」と却下されます。

いきづまった服部を救ったのは、朝比奈とおなじく、上海でした。

1944年6月、服部は陸軍の要請で上海へむかいます。なんと、日本で禁じられたジャズを上海でやれというのです。服部はこう回想しています。

軍部には、「国際都市上海の日常生活が日本軍によって平和に維持されているということを国際的にアピールしたいという思惑があった。」「しかし軍国歌謡を主としたレパートリーにした音楽会ばかりで、当然、上海市民の反発を買う。あわてた軍部は『上海はジャズの都である、だれかジャズに強い人物を呼べ』といって僕を上海によんだのです」(服部良一「僕の音楽人生」より)

陸軍報道部は、ジャズに強く指揮もでき、李香蘭のヒット曲を作った服部を、現地の文化工作に利用しようとしたのです。李香蘭は中国で絶大な人気のある大スターでした。

満映(満州映画協会)の大スター。当時、日本と中華圏をふくむアジア最大の歌姫だった。「中国の名家の出身」とされていたが、それは日本のプロパガンダ。実は日本人・山口淑子。

■上海でよみがえった「メッテル塾」

服部が上海に到着すると、おどろいたことに中国の若い作曲家がつぎつぎと服部をたずねてきます。黎錦光、陳歌辛、姚敏、のちに上海や香港で巨匠となる逸材ばかりです。

「蘇州夜曲」(1940)の作者として服部良一の名声は、すでに上海にも轟いていたのです。

「上海には第一線の作曲家がひしめき、中国の音楽と西洋の音楽を融合させて独創的な音楽を作りたいと夢見ていた。僕はこのひとたちを『中国の五人組』とよんで親交を結んだ」

抗日テロ吹き荒れる上海では、日本人と中国人が接触すれば双方に危険が及びます。そんな危険をかえりみず、彼らは服部からどん欲に音楽理論を学ぼうとしたのです。服部は彼らの情熱に応え、メッテル直伝の音楽理論を伝えました。

かつて服部が東京ではじめた「響友会」の、上海版といっていいでしょう。

メッテルのまいた種子が、服部を通して花を咲かせ、戦後アジアの音楽を担う人材を生み出していったのです。

■神戸の夢を上海で実現

服部は、はやくから交響曲とジャズをむすびつける夢をいだいていました。

「メッテル先生の厳しい指導に耐えて懸命に和声学や管弦楽法を勉強したのも、いずれはジャズといわゆるクラシックを融合させるシンフォニック・ジャズを作曲したいという野心があったからだ」(服部良一「ぼくの音楽人生」より)

いま服部の眼前にはアジア最強のオーケストラ、上海交響楽団があります。上海人を懐柔するためであったにせよ、街にはジャズがあふれています。

運命でしょうか。メッテルの教えを活かすチャンスがついにおとずれたのです。

上海交響楽団を起用、人気・実力とも絶頂にある李香蘭の歌を活かし、ガーシュインのようなシンフォニック・ジャズをつくれないか。

内地では絶対に許されないおおきな夢が、上海なら実現できるかもしれない。

服部は、それが人生最後のチャンスになるかもしれないと感じていました。

1945年。日本の敗色は濃厚でした。東シナ海の制海権をアメリカが握り、上海の日本人は帰国できなくなりました。

「米軍は圧倒的な戦力で沖縄に上陸。上海にも爆弾を投下し始めた」

「ぼくたちは死を覚悟した。だが音楽家としてやれるだけのことはやり通したい」

服部は、戦争の恐怖に耐え、心血を注いで、4楽章の交響作品「夜来香ラプソディー」を完成させました。黎錦光の名曲「夜来香」を軸にした、本格的なシンフォニック・ジャズです。

■帝国日本のラスト・コンサート

1945年6月。服部はついに「夜来香ラプソディー」の上演にこぎつけました。座席数3000、「東洋一」の大劇場「グランド・シアター」(大光明戯院)に空前の大観衆がつめかけます。とても入りきれず立見席もぎっしり。

冒頭、李香蘭の美しいカデンツァが響き渡り、三階席までぎっしりの観客を酔わせます。

李香蘭はステージの興奮をこう回想しています。

「服部さんのタクトがふられて、静かに『夜来香』の前奏曲が流れ出した」「百人近いオーケストラ」「メロディをフル・オーケストラが追いかけ、ソロ独唱と伴奏が掛けあいのロンドのように交互にくりかえされて」「わあ!という歓声がわきおこり、聴衆はステージの下まで押しかけて来た」

服部の指揮する上海交響楽団がスイング感あふれるシンフォニック・ジャズを聴かせると劇場の興奮は最高潮に達しました。

「舞台には色とりどりのライトが四方八方から降り注ぎ」「今度は、弦楽器を中心としたワルツのメロディー。優雅な『夜来香円舞曲』の次は躍動の『夜来香ブギウギ』」「観客もリズムにあわせて身体を動かしている」

演奏が終わるやいなや、大観衆がステージに殺到、大喝采、カーテンコールの嵐。

上海オーケストラも服部の快挙に惜しみなく拍手を送りました。

ちなみに、服部はこの曲のなかに、当時アメリカを席巻していたブギのリズムを忍び込ませていました。日本で禁止されていたブギウギも、上海では許されたのです。のちに敗戦後の日本を席巻した服部ブギは、東京でなく、上海で誕生したことになります。

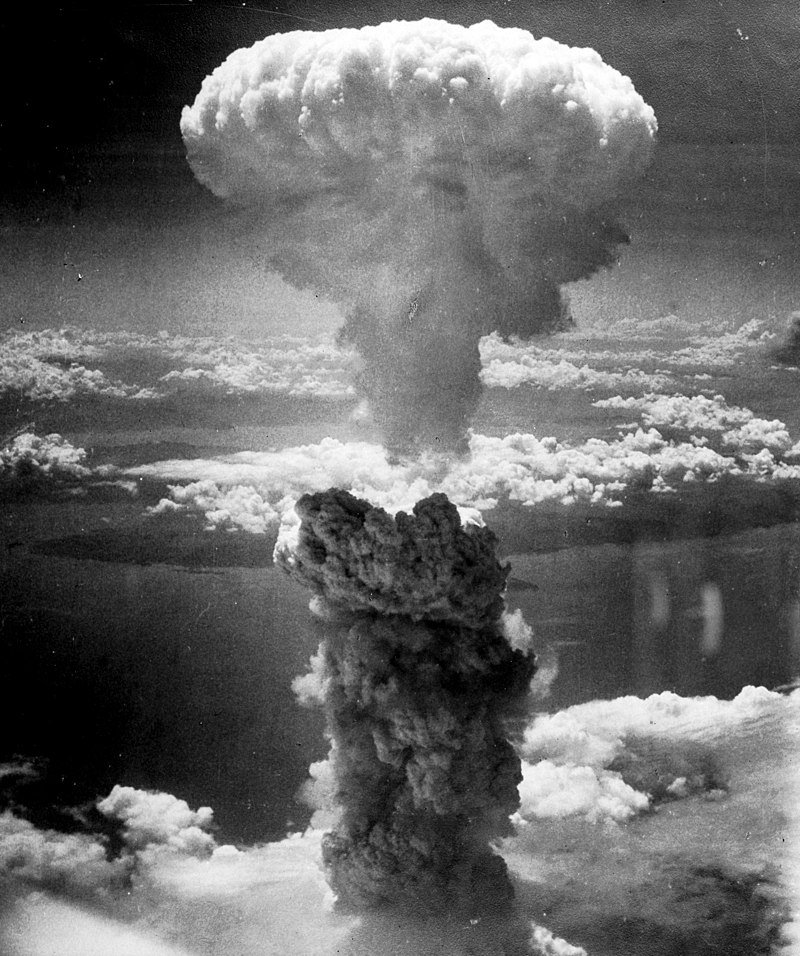

8月9日。夜来香ラプソディーは、熱烈なアンコールに応え、上海国際競馬場で再演されました。この演奏会こそ、帝国日本のラスト・コンサートであったかもしれません。

その日、日本時間の午前11時2分、米軍は長崎に原爆を投下しました。

■1945 朝比奈に迫る危険

1945年8月15日、朝比奈隆は、ハルビン交響楽団の練習場で、ベートーヴェンの交響曲第5番「運命」のリハーサルに没頭していました。

正午。「運命」は、突然、断ち切られ、ラジオ放送が始まりました。

朝比奈隆は、直立不動の姿勢で、「終戦の詔勅」を聞きました。日本は負けたのです。

その日のうちに楽団は解散。朝比奈は楽団員にこう言い渡しました。

「楽器も楽譜もお金もここにあるものは全部みんなで持って帰っていい」

日本軍の武装解除が進み、ソ連の兵力がふえるにしたがって軍の将校はどこかへ連れ去られました。ソ連軍による「日本人狩り」がはじまったのです。

だれも帰ってきません。おそらく強制収容所送り、もしくは銃殺されたのでしょう。

朝比奈家の人々にも危険が迫っていました。

「降伏した軍隊を武装解除して故郷へ帰すというのが降伏文書の骨子だったのにどんどん毎日シベリアへ連れていく」

「土地を征服したらごっそり自分の国に移して奴隷にする」

(朝比奈隆「わたしの履歴書」より)

朝比奈と妻、そして幼い息子の窮地を救ったのは、弟子の林元植でした。朝鮮出身の若い音楽家です。朝比奈を慕っていた林元植は、命がけで、朝比奈の家族をかくまいます。

「その間も、ときおり“日本人狩り”と称して暴徒たちが押し寄せて来る」

「略奪、暴行が続き、女も連れ去る」

「わたしは妻に髪を切らせて男装させ、身の危険から守らせた」

想像してみてください。2022年、ロシアがウクライナの占領地でおこなった残虐行為とおなじことがこのときおこなわれたのです。

一瞬たりとも油断はできません。林元植の家で、ひたすら息をひそめる日が続きます。

ようやくソ連兵による暴虐が峠を越し、朝比奈一家は、あたらしい隠れ家に移ります。

しかし帰国はむずかしく、零下30度の辺境で、一年におよぶ難民生活を強いられます。

■服部は敗戦をどう迎えたのか

一方、服部良一には、どのような運命が待ちかまえていたのでしょうか。

敗戦の日を、服部良一は上海の陸軍報道部で迎えました。

多くの軍属、軍人が戦犯容疑で連行されました。

日本軍からの解放を祝う大群衆が街路にくりだし、日本人はじっと身をひそめます。

服部の身分は、軍属でした。処刑されるおそれもあります。

「日本の将校の多くは品性下劣」で、「中国でほんとうにひどいことをやってましたよ。中国人を人間とは思ってなかった。ですから日本が戦争に敗けた時、その復讐でぼくらは絶対に殺されると信じておったですね」(服部の証言「上海ブギウギ1945」より)

夜になって、「服部スクール」の仲間である中国の作曲家たちが服部をたずねました。

おそるおそる迎え入れると、かれらは一升瓶をさげています。

「服部先生、音楽には敵も味方もない。平和が来る。自由に音楽をやりましょう!」

音楽を愛する仲間の、ありがたさ。服部の目にあたたかいものがあふれます。

服部ら文化人は拘束されますが、さいわい、引き揚げ船で帰国することを許されました。

■焼け跡によみがえる服部音楽

東京の空の下、はてしなくひろがる焼け野原。服部は、茫然と立ち尽くしていました。

しかし、ふと見上げると、日劇では、敗戦後はじめてのショーが復活、笠置シヅ子も出演しているではありませんか。

服部の胸のうちに光がともります。音楽の自由をおさえこむ時代は過ぎ去ったのです。

「なにか明るいものを・・・心がウキウキする、平和への叫び、世界へ響く歌、はなやかなダンス、たのしい歌をつくりたい!」

服部は、上海の大劇場で観衆を熱狂させたブギを、焼け跡の東京でためすことにしました。

敗戦国の空にブギが炸裂します。ブギは服部にとって、平和に歓喜する魂の叫びでした。

一世を風靡した笠置シヅ子の「東京ブギウギ」! 数少ないですが、YouTubeの記録映像で、笠置の魅力的なパフォーマンスを見ることができます。日本の復興のシンボルとしてBBCがニュースでとりあげたこともあります。ぜひ検索してみてください。

日本の復興にさきがけて、服部の音楽がよみがえりました。

それからは、だれもが知るように、ふたたび服部の快進撃がはじまります。

■エピローグ ふたりの戦後

朝比奈一家は艱難辛苦のあげく、敗戦から2年後、ようやく神戸に引き揚げました。音楽でむすばれた弟子・林元植との絆。それが朝比奈のいのちを救ったのです。ちなみに林はのちに韓国で最初の交響楽団を創設し、「韓国音楽界の父」になります。

音楽活動に復帰した朝比奈は、関西のオーケストラ運動を立て直し、半世紀にわたり、パワフルな活躍を続けます。

1960年には大阪フィルハーモニー交響楽団の常任指揮者となり、ヨーロッパに何度も招かれ、べルリンフィルはじめ、世界の一流オーケストラに客演。ベートーヴェンやブルックナーを指揮して、国際的な名声を高めました。

1994年、文化勲章を受章。2001年、93歳で旅立つまで、音楽への情熱が衰えることはありませんでした。

もう一人のメッテルの愛弟子・服部良一は、戦後、「東京ブギウギ」や「青い山脈」などの大ヒットを飛ばし、焼け跡をさまよう国民を力づけました。1993年、85歳で旅立つまで、日本ポップスの大御所として君臨する一方、交響作品やカンタータも手がけ、1993年、国民栄誉賞がおくられました。

あまり知られていませんが、戦後、服部とアジアとの縁は復活し、香港映画の音楽を数多く担当、めざましい仕事を残しています。主題歌は、大ヒットを連発しました。

60年代、香港ミュージカルの黄金時代に、そのサウンドトラックを支えたのも、服部の音楽でした。服部良一は、日本だけでなく、中華圏の大作曲家でもあったのです。

服部を香港にスカウトしたのは、香港音楽界の大御所・姚敏でした。彼こそは、かつて上海で服部からメッテル仕込みの和声学を学んだ、いわば「メッテルの孫弟子」でした。

服部の音楽観は世界に開かれていました。クラシック、スイング・ジャズ、ブルース、ビバップ、民謡、浪曲、浄瑠璃、中国の音楽、ラテン音楽…世界のあらゆる音楽が服部の栄養になりました。

「いたずらな外国音楽のイミテーションはいけないが、世界が変わり続けているというのに、島国気質だけで生きていくことは嫌である」

若き日、メッテル先生と出会い、西洋の音楽語法をたたきこまれたことが服部の音楽の可能性をひろげ、より多彩で、自由で、豊かになる力となったといえるでしょう。

朝比奈隆もまた、メッテルから受け継いだ恩恵の大きさを語っています。

1995年、朝比奈隆は半世紀ぶりに、ハルビンを再訪したとき、こう語っています。

「もしハルビンという『音楽の都』がなかったら、私がメッテル先生と出会うこともなく、指揮者になることもなかったでしょう。そして日本のオーケストラがこれほど盛んになることも、おそらくなかったでしょう」

エマニュエル・メッテル。レオ・シロタ。アレクサンドル・モギレフスキー。ウクライナの巨匠が音楽文化にあたえたインパクトの大きさは、忘れられているかもしれません。

しかしいまこそ、ウクライナの亡命音楽家から受けた恩恵のおおきさを、あらためて記憶に刻んでおきたいとおもいます。

(シリーズ「亡命指揮者・果てなき旅路」終わり)

今年10月、神戸・深江文化村をしのぶ手がかりが、またひとつ失われました。

亡命ウクライナ人と縁の深い建築「古澤邸」がとりこわされたのです。

10月1日、解体工事がはじまる寸前、私はNHKの佐野ディレクターとともに「古澤邸」にかけつけ、家主のご厚意で邸を撮影させてもらいました。

ことし10月、100年の歴史に幕を閉じた古澤邸。建築史の専門家によれば、ウクライナの建築様式が残されていた。深江文化村の洋館は、ひとつを残して姿を消した。

ことし10月、100年の歴史に幕を閉じた古澤邸。建築史の専門家によれば、ウクライナの建築様式が残されていた。深江文化村の洋館は、ひとつを残して姿を消した。メッテルゆかりの文化村の風景が神戸から消えていくのは、残念です。

しかしメッテルの音楽魂は、服部良一や朝比奈隆のしごとに宿っています。

以下の歴史的演奏をYouTubeなどで検索してみてください。

■蘇州夜曲(歌・李香蘭)

もとは李香蘭が主演映画の挿入歌として歌った曲ですが、日本だけでなく、中華文化圏を席巻した歴史的名曲になりました。アジアのスタンダード・ナンバーとして、いまも愛されています。服部良一は日本の流行歌の紋切型になっていたヨナ抜き五音音階に対する反発から、七音階にこだわって作曲したといいます。伝統とモダニズムをたくみにむすびつける服部の音楽話法が、中国文化圏の作曲家に衝撃を与えました。

■胸の振り子(歌・霧島昇)

服部の音楽は、いま若いミュージシャンによって「再発見」されています。服部の傑作は古びません。多くの名曲がぞくぞくカヴァーされています。不朽の名曲「胸の振り子」も、いまもなお多くの歌い手にカヴァーされており、そのたびに新曲のように聴こえます。ぜひ聴き比べてみてください。ちなみに原曲は霧島昇が歌っています。

■ジャジャンボ(歌・グレース・チャン)

60年代の香港を象徴するメガ・ヒット曲。グレース・チャン(葛蘭)は、香港の大スター。もとは、服部が音楽監督をつとめたミュージカル映画の挿入曲です。服部の才能の多彩さにあらためて驚かされます。

■朝比奈隆がN響を指揮して絶賛された伝説の名演、ブルックナーのシンフォニー8番。

※付記

メッテルとその愛弟子について参照した主な資料をいくつかご紹介します。■王道楽土の交響楽 岩野裕一 音楽之友社1999

■東アジア流行歌アワー 越境する音 交錯する音楽人 貴志俊彦 岩波書店2013

■ハルビン駅へ 日露中 交錯するロシア満洲の近代史 ディヴィッド・ウルフ 講談社2014

■上海オーケストラ物語 西洋音楽人たちの夢 榎本泰子 春秋社2006

■朝比奈隆 わが回想 徳間文庫2002

■李香蘭 私の半生 山口淑子・藤原作弥 新潮社1987

■ぼくの音楽人生 服部良一 日本文芸社1993

■上海ブギウギ1945 服部良一の冒険 上田賢一 音楽之友社2003

■メッテル先生 亡命ウクライナ人指揮者の生涯 岡野弁 RittoMusic1995

京都大学文学部卒業、1981年にNHKに入局。特集番組の制作に従事。NHK特集「山口組」、ハイビジョン特集「笑う沖縄・百年の物語」、BS特集「革命のサウンドトラック エジプト・闘う若者たちの歌」、最近作にNHKスペシャル「新・映像の世紀」「戦後ゼロ年東京ブラックホール」「東京ブラックホールII破壊と創造の1964年」などがある。ユネスコ賞、バンフ国際映像祭グランプリ、ワールド・メディア・フェスティバル2019インターメディア・グローブ金賞など受賞多数。現在はフリーランスの映像ディレクター・著作家として活動。著書に『戦後ゼロ年東京ブラックホール』『1964東京ブラックホール』がある。2023年3月放送の「ETV特集・ソフィア 百年の記憶」では、ウクライナ百年の歴史リサーチ、映像演出を担当。