第二回 忘却にあらがう映像

11月15日。ウクライナの映画監督オレシア・モルフネッツ=イサイェンコさんが来日。

オレシアさんは、ことし世界中で公開され、日本の観客にもつよい衝撃をあたえた力作「キャロル・オブ・ザ・ベル 家族の絆を奏でる詩」の監督です。

この作品に心を動かされた「Inter BEE 2023」のクリエイティブ・ディレクター結城崇史さんの尽力で、イサイェンコ監督のはじめての来日が実現しました。

16日には、「キャロル・オブ・ザ・ベル 家族の絆を奏でる詩」の上映会がおこなわれ、

17日には、監督をメイン・ゲストに、

「映像の力は社会になにを問いかけるか? そしてその可能性とは?」

というテーマで、フォーラムが開かれました。

結城さんとわたし(貴志)が対話の相手役をつとめました。

戦時下のウクライナで、映画に希望を託すオレシアさんは、日本で何を語ったのか。写真や動画を交え、二回に分けてご紹介します。

*逆境とたたかう家族の物語

「キャロル・オブ・ザ・ベル 家族の絆を奏でる詩」はどのような物語なのでしょうか。まずこちらをご覧ください。

舞台は20世紀、当時ポーランド領であったウクライナに暮らす三つの家族が主人公です。ユダヤ人の家主、ポーランドの軍人、ウクライナの音楽家。三家族のこどもたちは音楽を通じて心を通い合わせ、文化や宗教のちがいをこえて絆を強めます。

ところが、そこへ冷酷な独裁者スターリンのソ連が侵略してきます。さらにヒトラーのナチスも。三つの家族はふたつの帝国にふみにじられ、連れ去られ、処刑され、地獄へつきおとされてしまいます。親をうしなった子どもたちは、どうやって生きのびればいいのか。

これは20世紀最大の悲劇のなかで逆境とたたかう家族の、心揺さぶる物語です。

その苛烈な苦しみは、悲しいことに、いまのウクライナとあまりにもよく似ています。

故郷ウクライナの歴史をみつめ、多くのドキュメンタリーで人々の苦難と心情を描いてきたイサイェンコ監督は、ひとつの集大成として、三家族の物語を劇映画にし、世界各地で大きな共感を得ました。

さらに詳しいストーリー、監督のプロフィールについては、ぜひ前編をお読みください。

▼前編の記事はこちら▼

戦火のウクライナから映画監督がやってきた! | ステラnet (steranet.jp)

後編では、オレシアさんに映画主題歌「キャロル・オブ・ザ・ベルズ」が果たす役割や「映像が持つ力」についてお聞きしました。

■オレシアさんとの対話

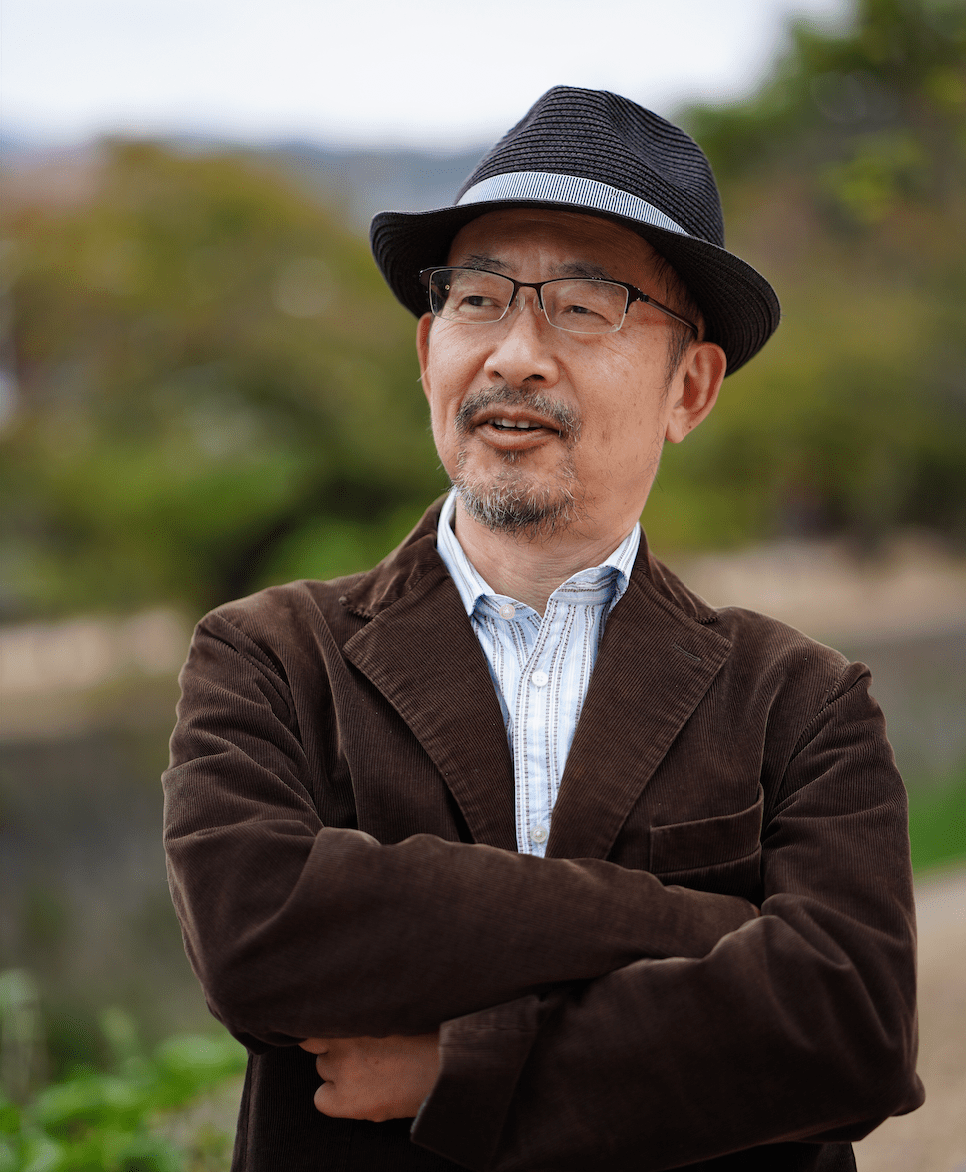

左から 結城崇史(Inter BEE ディレクター)、オレシア・モルフネッツ・イサイェンコ監督、イェブトゥシュク・イゴール(日本ウクライナ友好協会)聞き手・貴志謙介(11月17日 幕張・国際会議場)

*「キャロル・オブ・ザ・ベルズ」はウクライナの存在証明

貴志 オレシアさんは、この映画のなかでウクライナの色々な民謡をとても効果的に使っておられますね。とりわけタイトルであり主題歌でもある「キャロル・オブ・ザ・ベルズ」が物語の展開に重要な役割を果たしています。

ウクライナの少女は、窮地に陥るとこの歌を歌い、幸せを祈ります。

ウクライナのひとにとって、この曲は、どういう意味合いをもっているのでしょうか。

オレシア 映画のタイトル になっている「シチェドリック=キャロル・オブ・ザ・ベルの原曲」はウクライナ人にとってとても大事な歌です。

もともとは、ウクライナの伝統的な民謡です。アメリカの作曲家が英語の歌詞をつけてクリスマス・ソングに仕立てたところ、大ヒットになり、いまではクリスマスソングの定番として、世界中で歌われています。

けれども、本来はウクライナの新年を祝う歌なのです。

まだウクライナにキリスト教が入って来る以前の古い歌です。

ウクライナ語の歌詞は、英語版とは全然違います。はじめはこうです。

『春が来て、ツバメがウクライナで豊かな暮らしをしている人の家へ飛んできました』

歌のなかに、ゆたかで幸せに暮らしているウクライナ人の、伝統的な暮らしがあざやかに描かれています。

■シチェドリク 音楽映像=オリジナルに近いウクライナ・ヴァージョン

(ウクライナ人歌手 Eileen の公式YouTubeチャンネル)

クリスマス・ソング「キャロル・オブ・ザ・ベル」の原曲であるウクライナ民謡

「シチェドリク」。オリジナルに近いウクライナ・ヴァージョンでお聴きください。

貴志 ウクライナ人にとってこの歌はどんな意味を持っているのでしょうか。

オレシア この歌は何百年前から伝わる民謡です。ウクライナ語、ウクライナ人、ウクライナ文化が古くから存在していたことのあかしともいえる歌です。

ウクライナ語でのこの歌をロシア人が聞くと不快だと思い ます。「ウクライナ人が存在しているよ」と世界に叫んでいる、そういう歌なのですから。

貴志 スターリンやプーチンが押しつけたゆがんだウクライナ像とは全く異なるウクライナが、ここにはある。ゆたかな文化を持ち、肥沃な土地で暮らす幸せな人々。だからこそウクライナの人々に愛唱されてきたのでしょうね。

結城 オレシアさんから、テーマ曲のサントラ収録風景を撮影した映像をご提供いただいています。ウクライナのスタッフがこの曲にかける思いがつたわってくる感動的な映像です。映画のシーンもよみがえります。ぜひご覧いただきたいとおもいます。

■映画「キャロル・オブ・ザ・ベル」オーケストラによるテーマ曲収録風景

*映像は世界を変える力をもつ

貴志 この作品は世界で公開され、大きな反響があったとお聞きしています。

海外のサイトでは、観客のさまざまな感想がみつかります。いくつかご紹介しましょう。

「子どもたちの演技が自然で、歌声も美しい」「戦時下の生活、リアルで説得力がある」

「独ソに蹂躙されたウクライナの歴史に打ちのめされた」「たとえ苦しみの中にあっても、奇跡を信じることをやめない子どもたち その歌声が切ない」

具体的には、どこの国々で上映されたのでしょうか。

オレシア イタリア、ベルギー、オーストラリア、USA、イスラエル、アイルランド、スウェーデンなどで上映されています。

映画にユダヤ人の家族が登場するせいか、イスラエルでは劇場が超満員になりました。

オーストラリアでは、とくに政治家向けの試写会が行われたのですが、とても印象的なできごとがありました。上映後、ある政治家が私のところへ来て、

「私たちはまちがっていた。あなたがたウクライナ人にあやまらなければならない」

といって謝罪したのです。というのは、この政治家は「ロシアとウクライナは兄弟」だというロシアのプロパガンダを信じ込み、今度の侵略を「兄弟げんか」のレベルで論評していたというのです。

しかし、「この映画をみて目が醒めました。そうした認識が過ちであり、ロシアの情報操作にすぎないことを知り、反省しています。ほんとうに申し訳ない」というのです。

映画は真実を伝えるために役立つ、強力なツールだとおもいます。

けれども、残念ながら、一方では、映画の力は悪用されることもあり、たとえばプーチンは事実を捻じ曲げ、映像を悪用して巧妙なウソを世界に広めています。

貴志 映像の怖いところですね。真実を伝えることもできる。しかしプロパガンダに利用されることもある。

オレシア けれども世界各国で上映をかさね、おおきな反響をいただくなか、この映画の持つ力で、プーチンが世界にばらまいているプロパガンダに対抗できると確信しました。それはわたしたち映画人を、大いに勇気づけました。

貴志 ウクライナの歴史を知れば知るほど、「ウクライナは存在しない」「ウクライナはロシアの一部」といった、プーチン発言の悪質さが実感としてわかるようになります。

ウクライナの文化、歴史をみれば、ギリシャ・ローマ文明圏との縁が深い。ヘロドトスの歴史書にも書かれています。自治の伝統もゆたかで、中世からルネサンスには交易を通じて栄え、音楽はじめ西欧文化の窓口でもあった。

ふるくから、ウクライナはロシアとは異なる文化、言語、歴史、アイデンティティをもった人びとの暮らす土地であることは明白で、プーチンが妄想するようなロシア固有の領土などではありえません。

しかし不幸なことに帝政ロシアの苛烈な支配があり、そしてソ連に独立を奪われ、事実上、モスクワの植民地にされてしまったせいで、20世紀、ウクライナの文化とアイデンティティは深刻な危機にさらされてきました。

にもかかわらず、ウクライナの文化を呑み込もうとするロシアのたくらみは失敗しています。

©UNICEF/UN0632750/Gilbertson VII Photo

貴志 いまロシアはウクライナの子どもたちを占領地域から連れ去り、ロシアに都合のよい「洗脳教育」を強制していますね。

オレシア 強制移送、そしてロシア化教育、わたしたちはそれがいまにはじまったことではなく、ソ連時代にずっとおこなわれていたことを思い起こさなくてはなりません。

ひとつ例をあげるなら、ソ連時代、ウクライナ人の名前をロシア風に変えるように強制されるということがありました。ウクライナの名前を名乗ることは「ナチス」とみなされたのです。

いまもロシアは占領地で、おなじことをやっています。連れ去った子どもたちに「ウクライナの名前を名乗ることはナチスである証拠」と教えて、名前を変えさせています。

貴志 忘れてはならないのは、そもそもプーチンはKGBという、人類史上まれにみる巨大秘密警察にあって、あらゆる破壊工作、秘密工作を学んだ、プロの工作員であったという事実。

手の込んだプロパガンダはお手のもの、そのドグマはソ連時代にモスクワがウクライナに押し付けたプロパガンダそのものですね。

ウクライナの文化、言語、アイデンティーを根絶やしにしようというロシアの破壊行為はおそろしく執拗です。ウクライナの歴史にふれることで、その怖さがわかります。

貴志 お話をうかがいながら、多々おもいあたることがありました。あたらしい映像技術の進化は驚異的ですが、クリエーターがそれをどう表現に活かし、なにを伝えるかで、映像の未来は、大きく違ってくる。へたすると技術が進歩すればするほど、巧妙な嘘が増えていく。権力者の巧妙なプロパガンダにころりとだまされることになる。

結城 見る方にも、ますます高い映像リテラシーが求められることになるとおもいます。

*映像の力で忘却にあらがう

貴志 プーチンはスターリンと変わらぬことをウクライナでやっています。ウクライナをふたたび、モスクワの植民地にしようという帝国主義的な企てです。20世紀の暗黒の、愚劣な再演というべきです。

そのことを理解するためには、まず過去を理解しなくてはならないし、そのことを理解しなくては、いま私たちの眼前で起きている21世紀の悲劇を理解できない。

ところが、プーチンのロシアだけでなく、過去の事実をゆがめたり、意図的に忘却したり、自分たちに都合の良い神話に書き換えたりする、そういう権力者がいま世界中で、あたかも疫病が広がるように、増えています。

オレシア監督は、「よりよい未来のために、過去を記憶しなければならない」とおっしゃっていますが、いまそのことが世界にとって、大きな課題になっているのではないでしょうか。映像は、その重い課題に対し、どう向き合うべきでしょうか。

*歴史を知らなければ、目のまえの「事実」も見えなくなる

オレシア もちろん、ゆるぎない事実の探求から仕事をはじめなくてはなりません。時間をかけて発掘・検証された、信頼できる事実を集める。ただ、それだけでなく、そこに歴史事実の照明をあてなければ、事実の評価はできません。

たとえば、ロシア人はウクライナ語がわからないのに、ウクライナ人の多くはロシア語とのバイリンガルが多い。このこと自体は事実です。

これをロシアは「兄弟民族」のあかしと主張してプロパガンダに利用していますが、しかしそれは、ウクライナとロシアが「兄弟」であるからではありません。

わたしたちは帝政ロシア、そして共産主義のソ連時代を通じて、何世代にもわたってくりかえされたモスクワの「ロシア化政策」のせいで、ロシア語を理解するよう強制されたのです。事実上の「植民地」にされていたのです。しかし、この「過去の事実」はロシア人の記憶から都合よく消されています。

貴志 なるほど、過去の事実を忘れると、いま起きている現象を見誤ってしまいますね。

オレシア いまほど情報がかつてないほど大量生産され、めまぐるしいスピードで、世界中をかけめぐる時代はありません。ウソの情報が、なんら検証されないまま、瞬時に世界に広がり、それをうのみにするひとも、おそろしいほど大量に存在します。

とりわけSNSの申し子であるような若者に、事実を確認していくプロセスの大切さを伝えていくことが、とても大切だとおもいます。

貴志 映像表現に関していえば、オレシアさんは、事実を探求するドキュメンタリーの制作から仕事をはじめられましたが、いまは表現の幅をひろげて、アニメーションや劇映画、さまざまな方法を駆使されていますね。

また、色々な手法を組み合わせて、あたらしい語り口をつくる工夫もされていますが、たゆまず表現のゆたかさを求めるのはどうしてですか。

オレシア わたしたちウクライナの映画製作者は、あらゆる表現の可能性を試しています。私自身も、ドキュメンタリーだけでなく、劇映画にもアニメの演出にも手を染めています。ウクライナの複雑な歴史、文化、現実を伝えるために、そしてわたしの心の中にある思いを強く伝えるためには、多様でゆたかな映像言語が必要です。

映像によって、伝えたい真実が観客に届き、共感が広がっていく。映画に凝縮された感覚は世界を変える力をもっているとおもいます。

もちろん、表現の方法は変わっても故郷ウクライナへのこだわり、愛情は変わりません。

(終わり)

■付記 ウクライナの映像文化

この一年、「キャロル・オブ・ザ・ベルズ」はじめ、日本では、いくつものウクライナ映画が公開されました。

セルゲイ・ロズニツァ監督の「ドンバス」、ヴァレンティン・ヴァシャンヴィチ監督の「アトランティス」、マリナ・エル・ゴルバチ監督の「世界が引き裂かれた時」、いずれも強烈な衝撃を観客にあたえる傑作です。

過酷な運命に抵抗する人間の心情、ウクライナの大地をみつめる映画作家のまなざしがわたしたちの心を強く揺さぶります。

映像、編集、音楽にみなぎる緊張感はただごとではなく、圧倒されます。

そこから連想されるのは、サイレント映画の世界的巨匠,オレクサンドル・ドブジェンコの「ウクライナ三部作」ではないでしょうか。すなわち、人類の映画遺産というべき、ウクライナ映画の原点です。

渋谷のシネマ・ヴェーラでは、過去にさかのぼってウクライナ映画10本の傑作が上映されました。画期的なこころみです。オープニングで上映されたドブジェンコの「大地」は、世界映画史に燦然と輝く不朽の傑作にふさわしく、今見てもまったく古びていません。

いまオレシアさんは、ドブジェンコとタッグを組んだ天才的撮影監督ダニール・デムツキーの生涯をめぐる映画の制作をすすめています。

デムツキーは、1920年代に、ドブジェンコの監督作品「武器庫」(アーセナル)と「大地」を完成させて、世界に衝撃を与えたウクライナ人のカメラマンです。

下記は、その一部を紹介した短いトレーラーです。

【「ダニール・デムツキーの生涯をめぐる映画」の予告編動画】

*手法的にも、アーカイブ映像、写真、アニメーションなどの映像をたくみに組み合わせた、意欲的な作品です。

ドブジェンコとデムツキーが組んだ作品は、マーティン・スコセッシやアンドレイ・タルコフスキーのような巨匠から、サイレント映画の最高傑作と評価されています。ユネスコからも世界の映画遺産として認められています。

余計なものをそぎおとした極度にテンションの高いショットを、詩のような映像話法でつなぐスタイルは独創的で、世界の映画人におおきな影響を与えました。

キーウの撮影所の技術はヨーロッパのなかでも最高水準であり、ウクライナの文学作品を原作とした映画「火の馬」で世界に衝撃をあたえた天才パラジャーノフは、ドブジェンコの弟子として、ウクライナで映画作りを学びました。

巨匠ジガ・ヴェルトフもウクライナの撮影所で、アヴァンギャルド映画の傑作「カメラを持った男」を撮り、世界の映画人にはかりしれない影響をあたえました。

ところが、ウクライナの撮影所における創造性の爆発は、1930年代になってモスクワの管理と抑圧によって、いちじるしく衰退してしまいました。ウクライナ映画の魂はソビエト共産党によって窒息させられたのです。

それから70年をこえる歳月が過ぎました。ソ連は崩壊し、ウクライナは独立しました。

いまウクライナ映画はふたたび豊かな才能のあつまる拠点になりました。

サイレント時代から世界の映画表現の中心のひとつであったウクライナ映画。ウクライナ映画のルネサンスはもうはじまっています。

戦火にあっても屈せず、ウクライナの大地を凝視し、圧倒的な表現を志すウクライナ映画は、ふたたび黄金時代をむかえ、数多くの傑作を世界に発信していくと信じます。

参考:オレシア・モルフネツ・イサイェンコ監督 最近のフィルモグラフィー

●「境界線 フルビシュフ作戦」(2019)

リヴネ国際映画祭長編ドキュメンタリー部門で受賞。

20世紀、独ソのはざまで生きなければならなかった人々の戦いと苦悩をえがく。

敵対するウクライナのパルチザンとポーランド軍。しかし、戦いを続ければ、

スターリンやヒトラーの利益になるだけだ。かれらは歩み寄り、団結して、

真の敵である大国への抵抗をはじめる。

●「国外追放 44-46」(2021)

スターリンの指令でポーランドから強制送還されたウクライナ人の悲劇をえがく。

●「シュチェドリク」(2021) (「Carol of the Bells」)

スターリンとヒトラーの両方から侵略されたウクライナ人、ユダヤ人、ポーランド人。20世紀の闇に翻弄されたある家族の運命をみつめる。

●「そして、すべての川」(2022)

環境問題をテーマとする作品 川が主役となって物語る。アニメーションを駆使する。

京都大学文学部卒業、1981年にNHKに入局。特集番組の制作に従事。NHK特集「山口組」、ハイビジョン特集「笑う沖縄・百年の物語」、BS特集「革命のサウンドトラック エジプト・闘う若者たちの歌」、最近作にNHKスペシャル「新・映像の世紀」「戦後ゼロ年東京ブラックホール」「東京ブラックホールII破壊と創造の1964年」などがある。ユネスコ賞、バンフ国際映像祭グランプリ、ワールド・メディア・フェスティバル2019インターメディア・グローブ金賞など受賞多数。現在はフリーランスの映像ディレクター・著作家として活動。著書に『戦後ゼロ年東京ブラックホール』『1964東京ブラックホール』がある。2023年3月放送の「ETV特集・ソフィア 百年の記憶」では、ウクライナ百年の歴史リサーチ、映像演出を担当。