ついに謎の少年唐丸(演:渡邉斗翔)が、幼い頃の喜多川歌麿(演:染谷将太)だったと分かりましたね。“謎の浮世絵師”とも称される*東洲斎写楽説をとっていた方は残念! 写楽が登場するのは後半、かなり後になるのではと思います。

まず本題に入る前に、ドラマ上、蔦重(演:横浜流星)と歌麿の間で複雑に交錯している名前について、“史実”担当として整理しておきます。

蔦重が火災の中から助けた少年の名に当てられた「唐丸」は、じつは蔦重の狂歌師、戯作者としての名前です。のちに石川雅望(狂歌師・宿屋飯盛)が、蔦重の墓所に建てた碑文によれば、蔦重は幼いとき喜多川家に養子に入り、「喜多川柯理」という名前であったことが述べられています。つまり「喜多川」という画姓も、少年の頃の「唐丸」という名も、蔦重の名前なのでした。

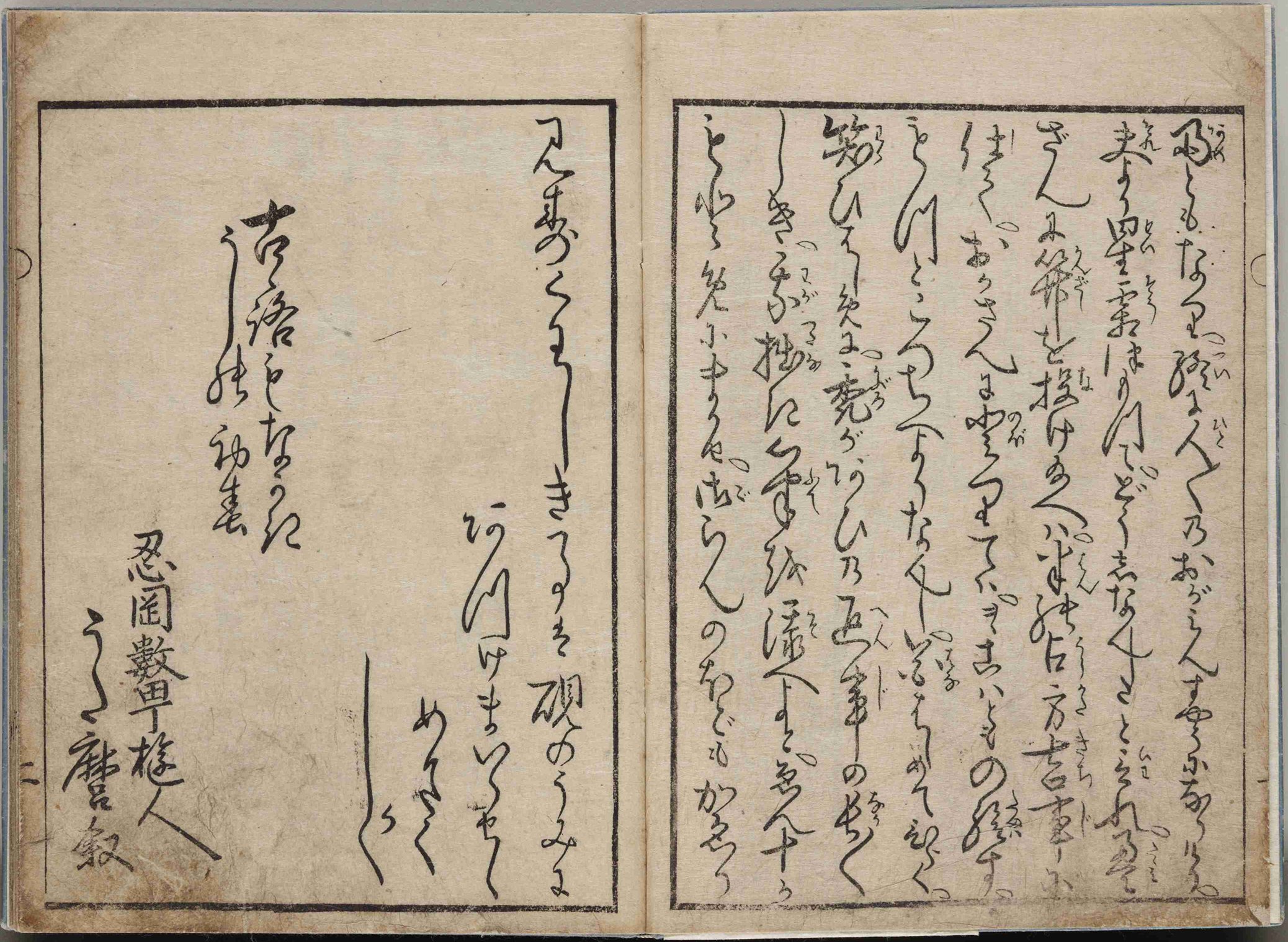

さて、ドラマのように地面に小枝で絵を描きあっていたかどうかは分かりませんが、歌麿は少年時代、狩野派に学んだ町絵師鳥山石燕(1712〜88/演:片岡鶴太郎)に師事していたのは事実です。確認されるなかで、歌麿のもっとも早い絵とされるのが、明和7年(1770)正月刊の絵入りの俳諧書『ちよのはる』中の小さな3つの茄子の図(「一富士二鷹三茄子」にちなんだ図)で、茄子の上に「少年石要画」と署名しています。

東京大学総合図書館 洒竹文庫蔵 出典: 国書データベース https://doi.org/10.20730/100413195

右ページ左の俳諧「待春も なすひのつるに 茄子哉」に寄せた三茄子(さんなすび)の図。左ページの武家の年礼(新年の挨拶)の供らしき男の図は石燕による。

この本では、浮世絵師北尾重政(1739〜1820/演:橋本淳)ほか名の知れた絵師に混じって、石燕一門の絵が散見されます。少年石要のほかにも何人か“少年”とつく署名の図があることから、石燕は子どもたちにも広く絵を教えていたようです。

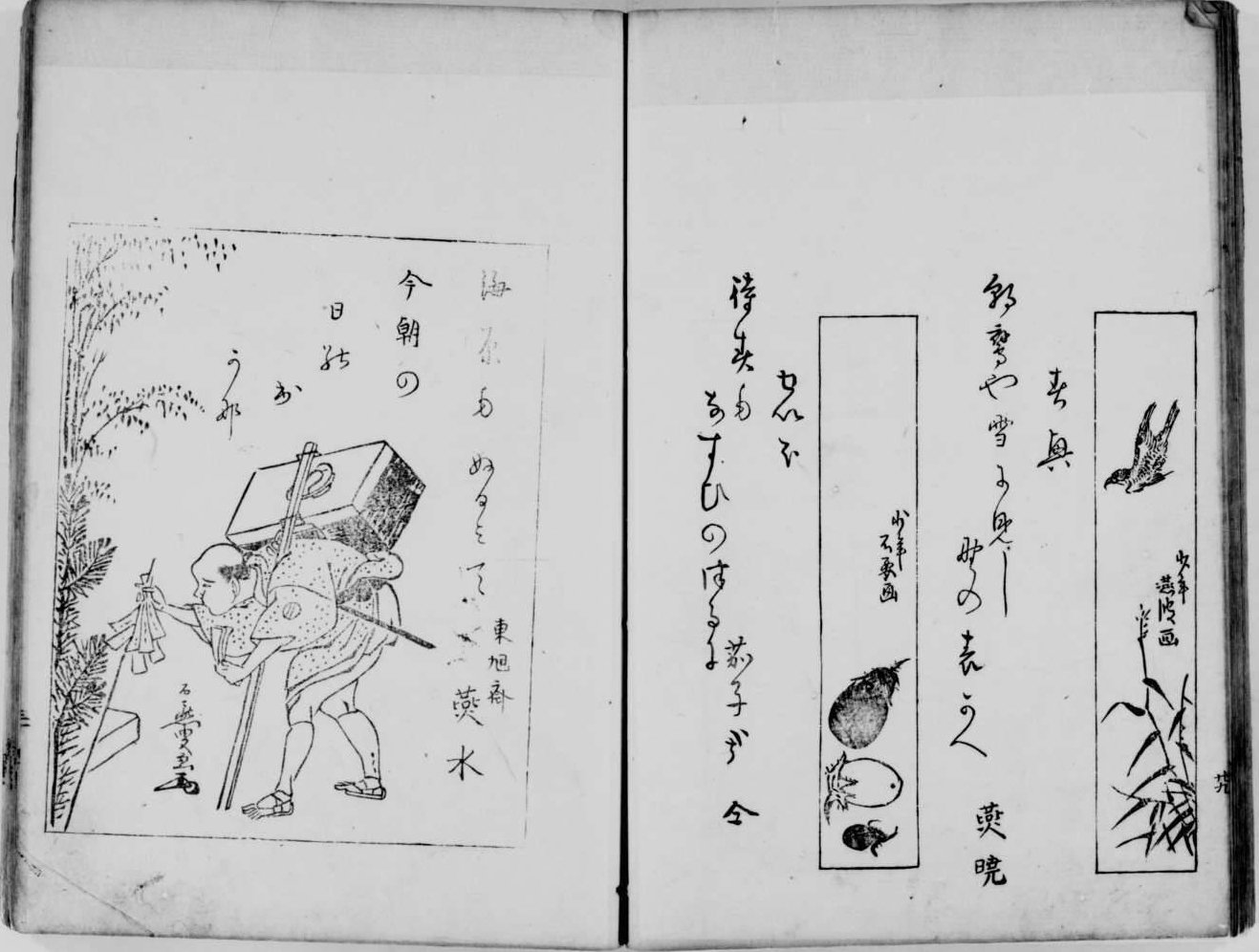

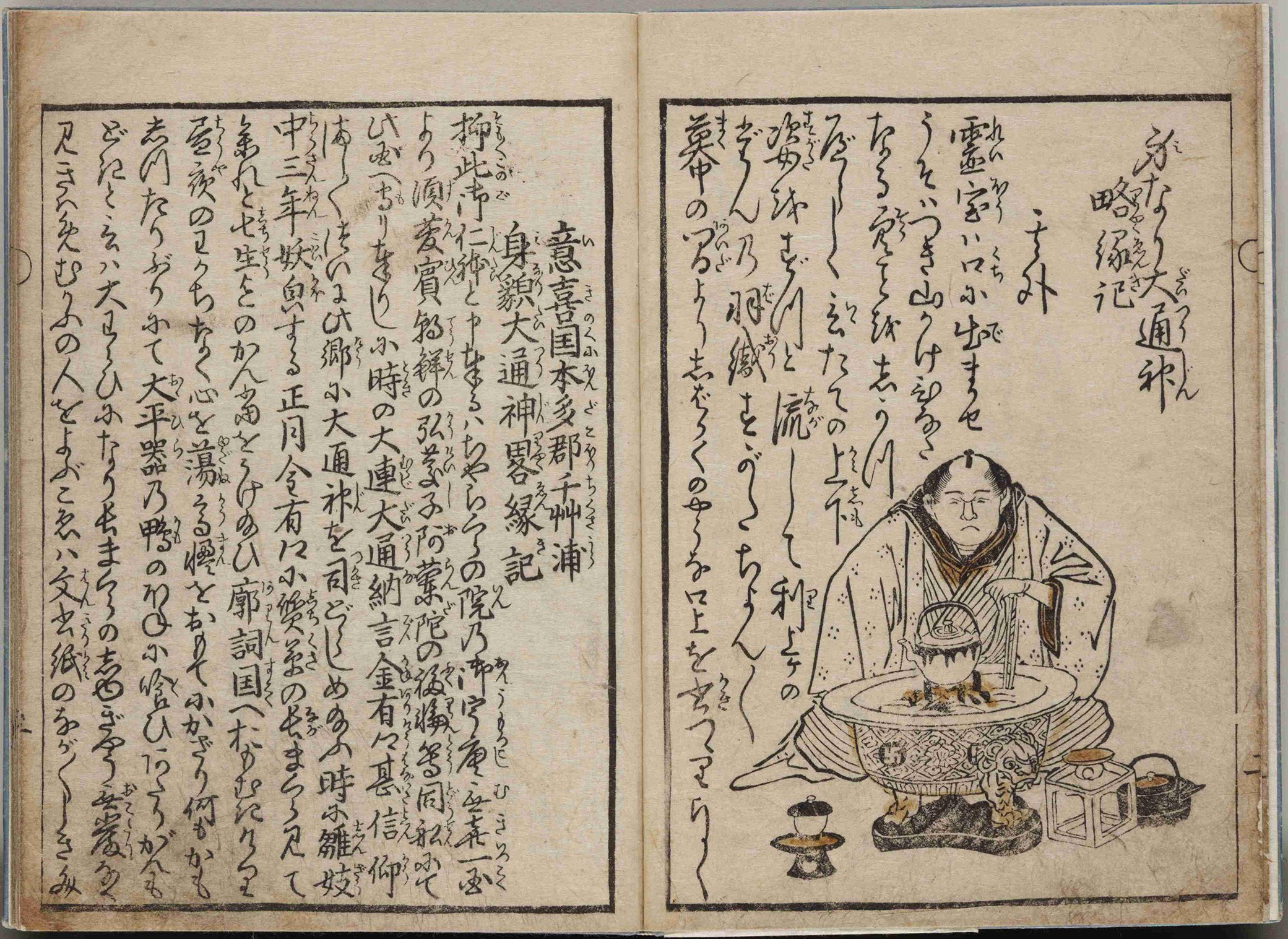

石燕は、安永5年(1776)刊『画図百鬼夜行』で、その名を広く知られるようになりました。妖怪の絵で有名であったことは確かなようで、この絵本も安永8年版、文化2年(1805)版と、その後も何度か再版されています。現存する本は状態の悪いものが多く、子どもから大人まで広く町人たちに楽しまれた人気の絵本であったことが想像できます。

鳥山石燕『画図百鬼夜行』「ぬらりひょん」(右ページ)と「元興寺(がごぜ)」 墨摺絵本

安永5年(1776)刊【文化2年(1805)版】

江戸東京博物館所蔵 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100450747

石燕は天明8年(1788)に数え77歳で亡くなりますが、その年の正月に蔦重が出版した歌麿画『画本虫撰』(彩色摺狂歌絵本)のなかに跋文(あとがき)を寄せています。

それによれば、子どもの頃の歌麿は、蜻蛉を(おそらく糸などで)つなぎ、コオロギを手にのせて飽きることなく眺め遊んでいたそうです。“観察する力”という絵師として大事な才能を、師の石燕も見抜いていたのでしょう。

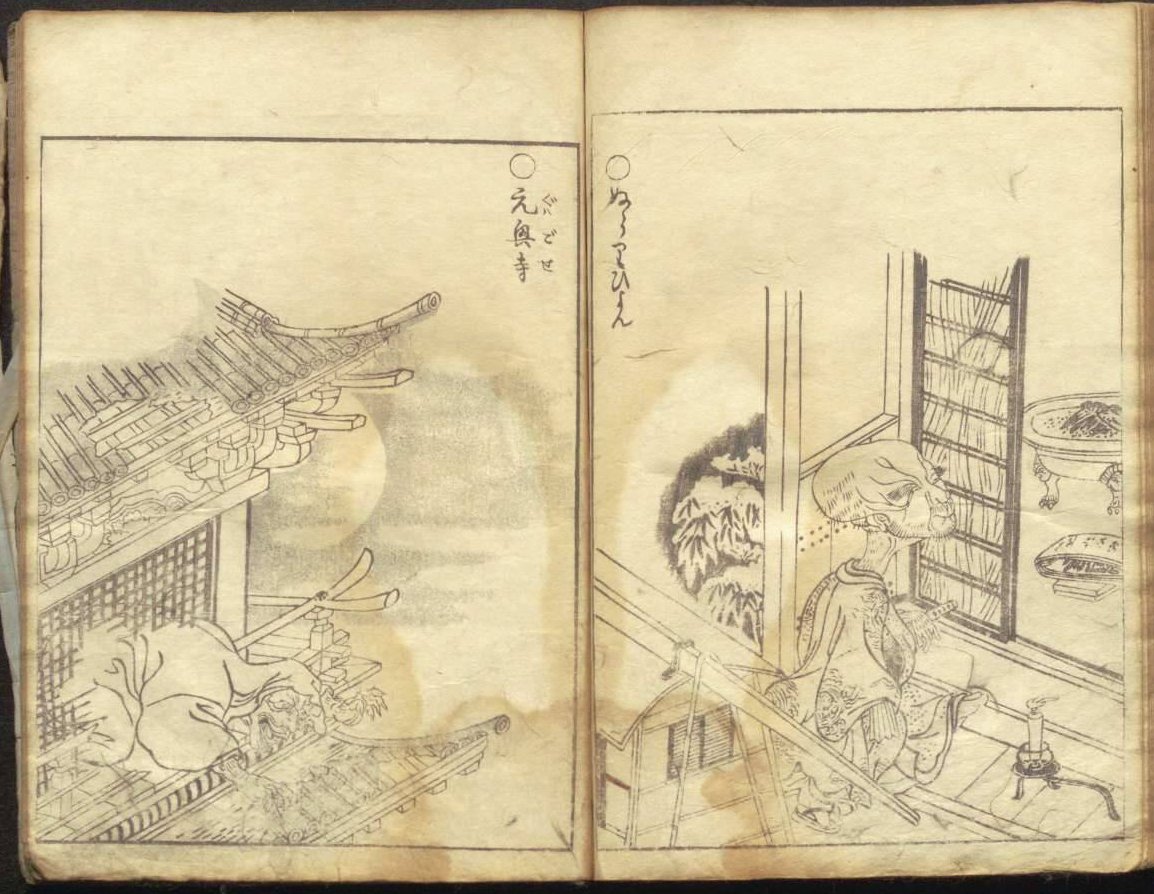

石燕は一般的な浮世絵師とは立場を異にする、狩野派系の町絵師です。門人であった歌麿がどのようにして浮世絵の世界に入ったのかは不明ですが、現在確認される、歌麿が手がけた錦絵の一枚絵でもっとも早い作例は「五郎時宗 市川八百蔵」という細判の役者絵です。

細判(約33×15cm)の役者絵というのは、画面が大判(約37×26cm)の半分ほどと小さいので、材料費(絵の具、紙、板木代)や手間賃を抑えることのできるもっとも安価な商品の部類に入ります。さらに売りどきは芝居の上演中1か月ほどの間に限られるため、短期間にそれなりに売れれば良いのであって、新人絵師に任せるのにリスクが少ない商品でした。

細判錦絵 安永5〜6年(1776〜77)頃 版元不明

ハーバード大学美術館

さて、「五郎時宗 市川八百蔵」には「豊章画」という署名があります。ドラマでは二人羽織方式で、北川豊章(演:加藤虎ノ介)の“ゴーストライター”を唐丸がやっているという設定になっていました。しかし北川豊章というのは、史実としては歌麿の新人時代、安永(1772〜81)中後期頃の彼自身の画名です。

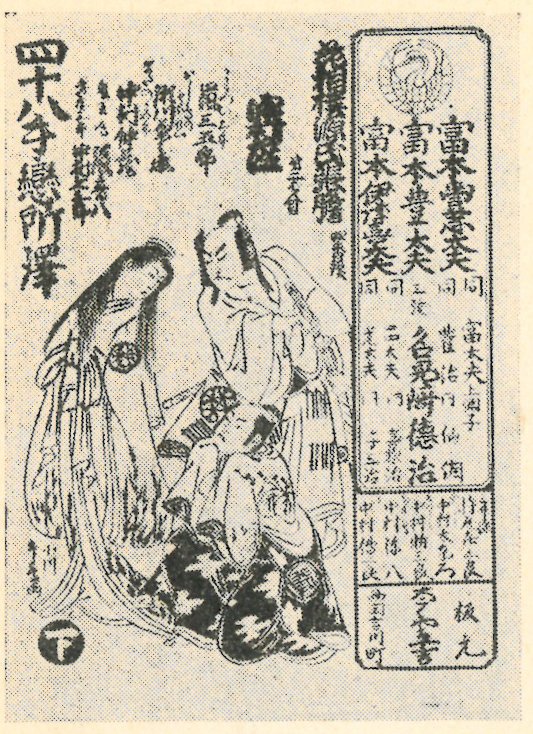

豊章こと歌麿は、同じころ富本正本の表紙絵も手がけていたようですから、このころだけを取りあげるならば、歌麿は芝居関係に近いところでの活動があったようです。

表紙に「豊章画」の署名がある。

※渋井清『歌麿〈廉価版〉』(アソカ書房、1955年)より転載

ちなみに、役者絵に関しては、次のような逸話があります。

鈴木春信(?~1770)は、歌麿に先行して美人画で人気が高かった浮世絵師ですが、大田南畝(1749~1823/演:桐谷健太)は、この絵師が一生役者絵を描かず、「われは大和絵師也。何ぞや川原者の形を画にたへんや」(『半日閑話』)と言ったと記録しているのです。つまり自分は大和風俗(ここではおもに美人画の意)を専らとする絵師であり、役者を描くなんてとんでもない、と春信が言ったというのです。

現在の価値観からすると理解に苦しむところですが、当時一般的には、役者絵は美人画より格下という認識がありました。ただ実際には、春信はデビューしたてのころ、やはり細判の役者絵を中心に手がけていたことがわかっています。

のちに美人画のスター絵師となる歌麿もまた、他の浮世絵師と同様、細判の役者絵など、安価な商品を手掛けることから浮世絵師の道を歩み出した一人だったのです。

歌麿の才能をいち早く見抜いた蔦重

蔦重は当初、衣紋坂・五十間道の、吉原大門から4軒目の義兄蔦屋次郎兵衛(演:中村蒼)店の軒先で本屋業を営んでいましたが、安永7年(1778)には大門から8軒目に、独立した店を構えるようになっていました。

この時期には、蔦重の商才も発揮されて多角経営になっていたようです。前回のドラマに登場した往来物までのおもな出版物をおさらいするならば、下記のようになります。

安永3年(25歳)

『一目千本』(遊女評判記の一種)

安永4年(26歳)

吉原細見『籬の花』

錦絵「雛形若菜の初模様」シリーズ最初の12図(西村屋与八[演:西村まさ彦]との共版)

安永5年(27歳)

北尾重政・勝川春章(演:前野朋哉)画『青楼美人合姿鏡』(彩色摺絵本)

安永6年(28歳)

富本正本・稽古本の出版を始める

『明月余情』(吉原俄を記録した絵本)

朋誠堂喜三二の洒落本『娼妃地理記』など戯作の出版を始める

安永9年(31歳)

朋誠堂喜三二作・北尾重政画『鐘入七人化粧』など黄表紙の出版を始める

『大栄商売往来』『耕作往来千秋楽』など往来物の出版を始める

※カッコ内は蔦重の数えでの年齢

蔦重が歌麿と組んだ初めての仕事は、安永10年(1781)『身貌大通神畧縁起』という黄表紙でした。このころ蔦重は、朋誠堂喜三二(演:尾美としのり/道陀楼麻阿のペンネームから、ドラマでは“まあさん”と呼ばれていました)を作者に、黄表紙の出版に力を入れていました。多角経営を目指した蔦重は、あらたに才能ある絵師を迎える必要も感じていたことでしょう。

『身貌大通神畧縁起』は、同じ石燕門下の志水燕十作で、歌麿にとっては初めての大きな仕事だったと言えます。歌麿自身が序文も書き、「忍岡数町遊人 うた麿叙」と署名していて、すでに歌麿を名乗るようになっていることと、当時は忍岡(=上野)に住んでいたらしいことがわかります。

東京都立中央図書館 特別文庫室蔵

蔦重には、歌麿の才能を見抜く力がありました。天明3年(1783)7月、吉原の行事である灯籠祭の番付『青楼夜のにしき』の絵で再び蔦重に仕事をもらった歌麿は、それまでの姓「北川」を蔦重の養家の「喜多川」に代えて署名するようになります。姓を共有することは、2人の関係を強固にするものでもあったでしょう。

ドラマでは、悲惨な幼少期を過ごした唐丸が、駿河屋市右衛門(演:高橋克実/実在の人物で、蔦重の叔父とも目される江戸町一丁目の曲がり角にあった引手茶屋の主人)の養子になり「人別帳」(戸籍)を得るというストーリーになっていましたが、実際、歌麿の個人的な情報はほとんど残っていません。宝暦3年(1753)生まれという説もありますが、裏付けとなる当時の史料はなく、生年も出生地も不詳というのがもっとも正直な言い方です。

蔦重という版元に見出されたことが、歌麿最大の幸運だったのは確かです。高い審美眼を持って出版に挑んだ版元蔦重。観察眼に長け、見たものを絵にできる画力を持っていた歌麿。この幸運な出会いが、これから数々の名品を産んでいくのです。

元・千葉市美術館副館長、国際浮世絵学会常任理事。浮世絵史を研究している。学習院大学大学院人文科学研究科博士前期課修了。2018年に第11回国際浮世絵学会 学会賞、2024年に『サムライ、浮世絵師になる! 鳥文斎栄之展』図録で第36回國華賞など受賞歴多数。著書・論文に『浮世絵のことば案内』(小学館)、『浮世絵バイリンガルガイド』(小学館)、『もっと知りたい 蔦屋重三郎』(東京美術)など。