今回は、ドラマの後半に一波乱ありました。ここまで蔦重(横浜流星)の分身のようであった唐丸(渡邉斗翔)は、一体どうなってしまったのでしょうか。

さて、先週に引き続き、政治・政策のほうを解説しておきます。前回のコラムでは、儀礼や格式、生殖と養子に関する支配者層の政治について述べました(コラム#4参照)。それに対して、今回は、民間社会と幕府の関係をめぐる政治の動向を見ていきます。別の言い方をすると、商売や経済に関わる政策とその背景を掘り下げてみようということです。

老中・田沼意次が権勢を誇った田沼時代の代表的な政策の一つが、株仲間の積極的な公認です。これは、さまざまな職種の共同的・排他的組織を幕府が公認する代わりに、それぞれの仲間は運上金や冥加金(ともに雑税)を幕府に上納するというスキームです。

こういった年貢収入以外の利益を追求したのが、田沼時代の政治の重要なポイントです。そしてその政策基調のなかで新たな鉱山開発や産業の創出などによって「国益」や「御益(幕府の利益)」を生み出していこうとした人々の一人が、ドラマで精彩を放っている“自由”な浪人・平賀源内です。彼らは「山師」と呼ばれました。

ところで、株仲間を初めて幅広く公認したのは、じつは田沼時代に先立つ享保改革のときでした。享保6年(1721)8月、町奉行所は、紺屋(染め物屋)・菓子屋・瀬戸物屋など96の職種について、商人・職人の組合を一定の地域を単位として設定することを命じました。

享保改革期に株仲間を幅広く公認した目的は、同業者仲間として結集する問屋商人たちの流通を支配する力(商品の価格を左右する力)を、物価の安定や調整に利用する点にありました。つまり、物価高を防止するために株仲間を公認したのです。

その後、田沼時代には、株仲間の公認をさらに積極的に幅広く行っていきました。また、都市部の職種だけではなく、農村部にまで株仲間(在方株)を拡げました。一件ごとの運上金・冥加金は少額でしたが、広く薄く幕府の財政収入を増加させることを企図していたようです。

このように、株仲間の幅広い公認というほぼ同じような政策であっても、享保改革期と田沼時代とではその目的や比重が少なからず異なるわけです。政策の当初の意図と、その後に別の政権担当者が運用するなかでの力点の変容といった観点は、政治史を見る際の醍醐味の一つです。

享保改革期に公認された株仲間には、書物問屋仲間(儒教の経典などの学術書を出版する本屋の仲間)も含まれていました。江戸の書物問屋仲間員は、当初47軒でした。いずれ蔦重も、寛政3年(1791)初頭にはこの仲間に加わることになります。

他方で、地本問屋仲間(娯楽用の絵入り本を江戸で出版する本屋の仲間)が幕府に公認されたのは、寛政2年(1790)10月です。なので、ドラマでも描かれていたように、安永期(1772~81年)にはまだ存在していませんでした。この辺りの詳しい事情については、別の機会に譲りたいと思います。

株仲間は、一見すると、民間社会にとっても幕府にとっても互恵的なスキームのように映ります。ただ、徐々に株仲間に対する新たな政策や規制、批判が登場します。具体的に見ていきましょう。

明和期(1764~72年)以降、幕府は、運上金や冥加金の増額をさまざまに求めていきました。

そういうなかで、天明3年(1783)9月、大坂町奉行が「株仲間は規定を順守して売買を行い、あくまでその収益のなかから冥加金を上納するはずであるにもかかわらず、冥加金を商品の代金に上乗せして高い値段で売り捌いている。あるいは、低い値段で売り捌く者に対しては、仲間から除外すると脅す者がいる」と株仲間の現状を述べ、その上で「諸品の物価高を避けるために、こういう事態には断固として対処する」と警告しています。

さらに同年12月には、幕府は直轄領の代官に対して、不作などを理由に7年間の倹約令を命じた上で、運上金や冥加金などの増額を指示しました。

都市部・農村部からの広く薄い課税をいっそう徹底して、増額も辞さずに幕府の財政収入の増加を図っていったのです。こういった政策基調を背景として、民間社会(とくに大坂)では上記の冥加金を商品の代金に上乗せするといった手口が横行したようです。

いわゆる「上に政策あれば、下に対策あり」といったところでしょうか。ただ、これでは諸品の値上げによって人々の生活は苦しくなってしまうので、幕府はそれも規制せざるをえませんでした。財政収入の増加を求めるあまり、民間社会と幕府の関係が軋み始めている様子が窺えます。

その後、松平定信が表舞台に立つ寛政改革期に入ると、早速、米・油・炭などの生活必需品に関する株仲間が廃止となり、冥加金を免除する代わりに商品の値段を下げるようにとの命が下りました。ただ、一方で、それ以外の多くの株仲間はそのまま温存させました。

定信は、享保改革期の株仲間に期待されていた物価調整機能に再び着目しつつ、田沼時代のように財政収入を確保する手段として、引き続き多くの株仲間を利用していきました。つまり、両者の折衷です。ただし、新たな仲間の公認はほとんどせず(前述の地本問屋仲間の公認は例外的な事例)、運上金や冥加金の増額もしませんでした。

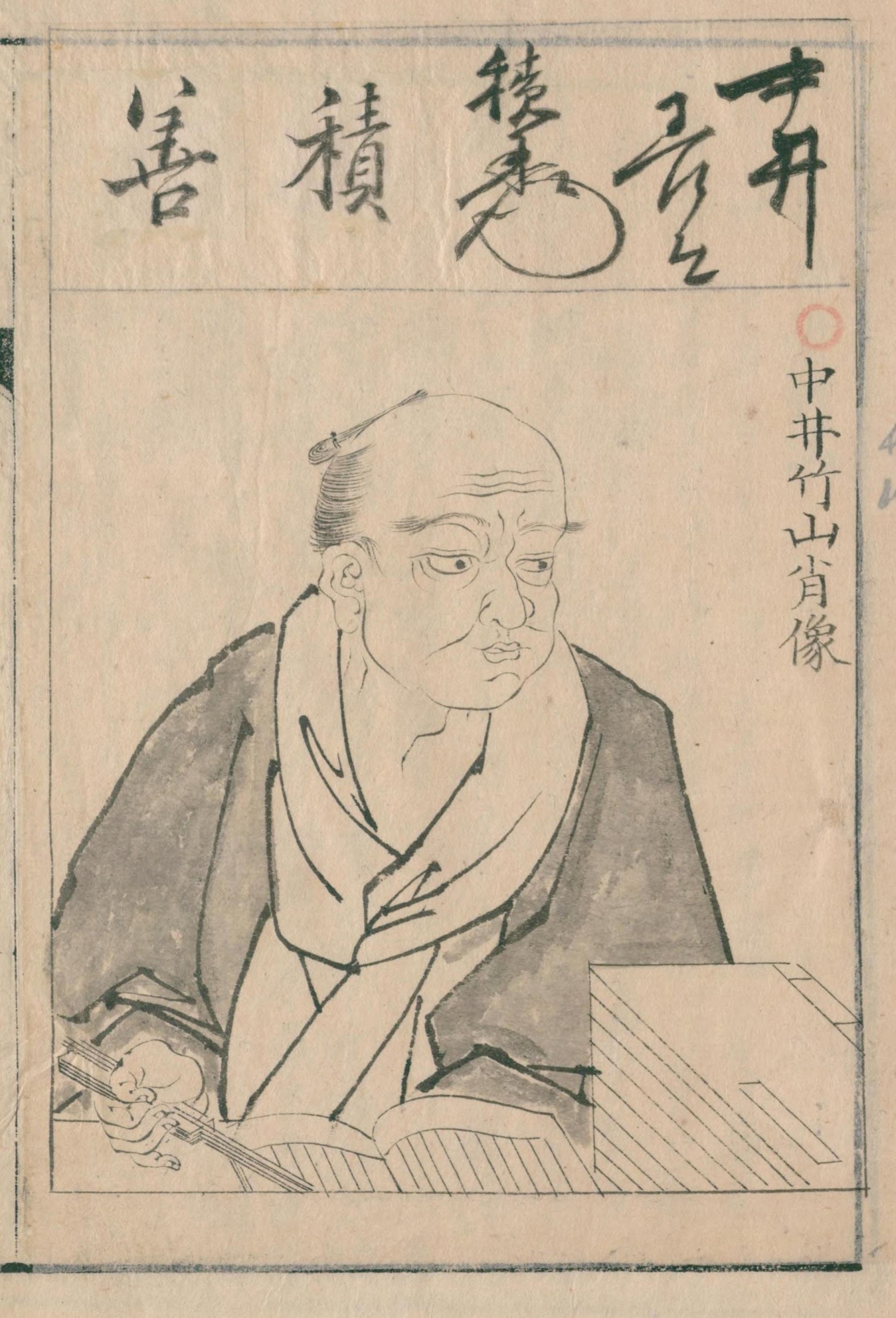

同じ頃、大坂の半官半民の学校・懐徳堂の学主・中井竹山は、定信に提出した意見書『草茅危言』(天明8年~寛政3年成)のなかで株仲間について次のように記しています。

すなわち、「商人たちは幕府への運上金を調達するために、品物の価格を高く設定せざるをえない。株仲間は排他的であり、内々で利益を貪っていて、その外側にいる者は損害をこうむっている。そのことで、お金持ちから貧乏人までみな苦しんでいる。……数十年来立ててきた諸々の株仲間を廃止して運上金の上納を一切免除すれば、物価はすぐに安定して人々はこの上なく喜ぶだろう」云々。

国立国会図書館デジタルコレクションより転載

ここにも、これまで述べてきたような田沼時代の株仲間についての批判的な認識が提示されています。『草茅危言』は、その後、写本や木活字本(木製の活字で印刷された刊本)で流布していきました。

その影響もあってか、「株仲間の存在は物価高の原因であり、株仲間を廃止すれば物価が安定する」という考え方は根強く残っていました。ついに株仲間の解散が実施されるのが、蔦重の死から約40年後の天保改革期(1841~43年)です。この株仲間解散令は、社会や経済に大きな混乱を呼び起こすことになります。

参考文献:

吉田伸之『成熟する江戸 日本の歴史17』(講談社学術文庫)

藤田覚『田沼時代 日本近世の歴史4』(吉川弘文館)

竹内誠『寛政改革の研究』(吉川弘文館)

宮本又次『株仲間の研究』(講談社)

東京大学グローバル地域研究機構特任研究員。日本近世史・思想史研究者。政治改革・出版統制やそれらに関与した知識人について研究している。早稲田大学第一文学部卒、東京大学大学院総合文化研究科修了。博士(学術)。著書・論文に『近世日本の政治改革と知識人』(東京大学出版会)、『日本近世史入門』(編著 勉誠社)、『体制危機の到来』(共著 吉川弘文館)など。