かつてTVドラマは長く黄金時代を築いた。

ところが直近の四半世紀、ドラマの視聴率は激減した。

トレンディドラマが一世を風靡した90年代には、シリーズ平均の視聴率が15%を超えるドラマが30本台だった。一週間に8本ヒットドラマがあった計算になる。

ところが2022年はゼロ。

この1月クールに至っては、『相棒』以外は全て一桁だ。こうした状況を指し、「TVドラマはオワコン」と揶揄する人がいる。

しかし現実は違う。

近年TVドラマはマネタイズの道を多様化し、各局は放送枠を増やしている。何が起こっているのか。

TVドラマの70年からひも解く。

黎明期の悪戦苦闘

TVドラマの原型は舞台中継だった。

NHKの放送が始まった1953年2月1日に、菊五郎劇団の舞台劇「道行初音旅」が中継された。

TVドラマの第1号は『山路の笛』。

本放送開始3日後、スタジオ内にシーン毎のセットを並べ、役者もカメラも順にセットを渡り歩いた。スタッフの不慣れから、スタジオ隅で着替える役者を間違って撮ってしまった失敗もあったという。

役者がセリフを忘れたり間違えたりで、時間切れで物語が完結しないこともあったという。VTRがなかった時代のこぼれ話である。

最初のVTR作品は『私は貝になりたい』(58年・KRT、後のTBS)。

当時は編集ができず、実際は生と同じような中継収録だった。1時間40分の内の冒頭30分がVTRだったが、ここでもラストでカメラの蓋が外れ落下音が入るミスが起こった。ただ徹夜作業で疲れ果てたスタッフも俳優も録り直す気力はなく、そのまま放送されたという。

映画を超えた瞬間

先月放送されたテレビ70年記念のドラマ『大河ドラマが生まれた日』。

描かれたのは大河ドラマ第1号『花の生涯』の舞台裏だった。ちょうど60年前の作品だが、映画とテレビの力関係を象徴する作品となった。

テレビ開始10周年記念のドラマだった。

NHKは「映画に負けない」連続ドラマの制作を目指した。その背景に、映画会社が専属俳優をテレビに出演させない“5社協定”があった。もともとは映画会社間での専属監督や俳優の引き抜きを制限する協定だった。

ところが50年代後半に勃興したテレビに対抗するため、テレビへの劇映画提供を打ち切り、専属俳優のテレビ出演も制限する申し合わせとなっていた。

実際にNHKは門前払いを食らった。

「電気紙芝居に(専属スターを)出すわけない」とけんもほろろだったという。ところが担当者は、松竹の二枚目スター・佐田啓二(中井貴一の父)の家に通い詰め、本人の承諾を取り付けてしまった。

これを契機に尾上松緑・淡島千景・香川京子・八千草薫など、テレビに出ないはずの大スターが集まり、大河第1作は大成功をおさめた。

これ以後、“5社協定”は崩壊していく。

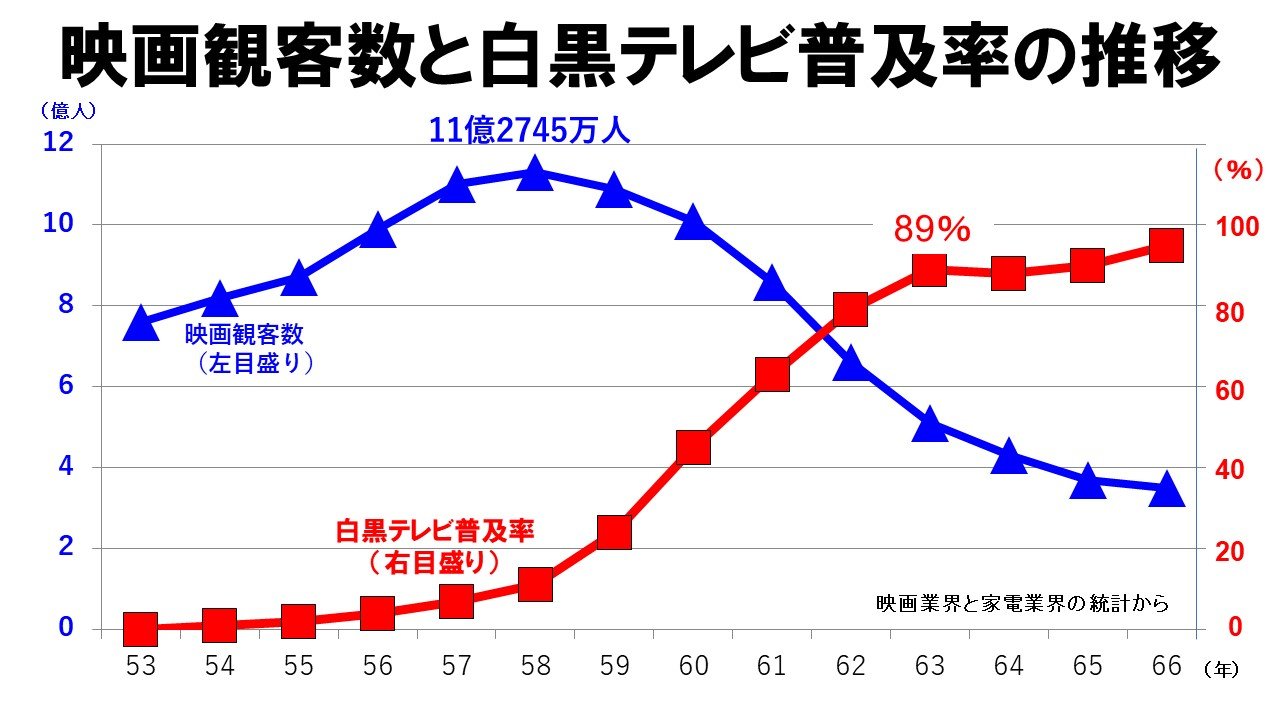

1958年に記録した映画の総観客数は11億人強。国民1人あたり年間11回ほど映画館に足を運んでいた計算だが、テレビの普及で10年後には観客数は4分の1にまで減ってしまった。

映画とテレビの力関係は完全に逆転したのである。

TVドラマの勃興

TVドラマの勃興は、連続ドラマ化から始まった。

55年には日本テレビが「轟先生」を5か月ほど続けた。NHKも58年に「バス通り裏」を始めた。これは人気に支えられ5年続き、“テレビ小説”というジャンルにつながった。

NHK連続テレビ小説第1作は「娘と私」(61年)。

ナレーションを多用し、家事で忙しい主婦の“ながら視聴”を可能にした。同時間帯の視聴率は、それまで1~2%ほどだったが一挙に20%台に上昇した。

日本人のテレビ視聴での“1日3回の山”の“朝の山”は、かくして聳えるようになった。

連続化は夜にも及んだ。

NHKの大河ドラマをはじめ、民放も多彩なドラマを作り始めた。ホームドラマ、時代劇、社会派、昼メロなどだ。ホームドラマは “団地族”という言葉が流行した状況を受け、明るく理想的な家庭像を描いた。

昼メロも始まった。

第1作は60年の「日々の背信」。視聴率は22.6%を記録した。“1日3回の山”の“お昼の山”はかくして定着して行った。

“夜の山”作りでも、ドラマは大きく貢献する。

60年代半ば頃から1時間ドラマが出始め、70年代に入ると各局8時台がほぼ1時間ドラマとなった。さらに70年代後半には、2時間ドラマが活躍するようになる。“感動する”“見ごたえがある”ドラマで70~80年代にドラマは一つのピークを迎えたと言えよう。

トレンディドラマへ

80年年代半ばから、ドラマの流れが変わった。

トレンディドラマが隆盛を極めるようになるからだ。都会に暮らす男女の恋愛を、人気の場所やアイテムを散りばめ、流行の曲に乗せて描くドラマで、バブル景気を背景に支持を集めた。

原点はTBSが86年に放送した「男女7人夏物語」。

一方フジはアイドルを主役に抜擢し、業界ものを連打するなどトレンディ路線を強化した。88年にW浅野が競演した「抱きしめたい!」、91年「東京ラブストーリー」「101回目のプロポーズ」あたりは、トレンディドラマのピークと言えよう。

かくしてフジは、ドラマで一時代を築いた。

もともとドラマでは、オーソドックスな作りで定評のあったTBSや、青春もの・刑事もので抜きんでていた日テレに一日の長があった。ところがフジが、財界が作った放送局というDNAを前提に、流通でのセンスを活かして、新たな境地を切り開いたのである。

TVドラマ低迷の時代

この後ドラマ界は、多様化が始まる。

93年「高校教師」、94年「家なき子」などのタブーや不幸をテーマにしたもの。

94年「古畑任三郎」や95年「金田一少年の事件簿」などの推理ドラマ。

「ごくせん」「女王の教室」「14才の母」などキャラクターが強烈なもの。

「救命病棟24時」「Dr.コトー診療所」などシリアスな医療ものなどだ。

ただしトレンディドラマの要素は、根強く残った。

その意味でテレビドラマは、トレンディ路線以降大きな進化を遂げたとは言えない。

そして問題として顕在化したのが視聴率だ。

トレンディドラマ全盛期の1997年、P帯ドラマ全33本中32本が15%を超えた。ことごとくヒットしていたのである。

ところが数字は下がり続けた。

2012年には24本中7本となった。そして17年が3本、22年はゼロとなってしまった。

背景にはDVRによる録画再生の習慣が定着し始めたことがあった。そして今や、ネット上に見逃しサービス、SVODなど選択肢は無限といって良いほどあり、放送時間に合わせてリアルタイムで視聴する人がどんどん減ってしまったのである。

こうした状況を受け、TVドラマの枠は大きく減少した。

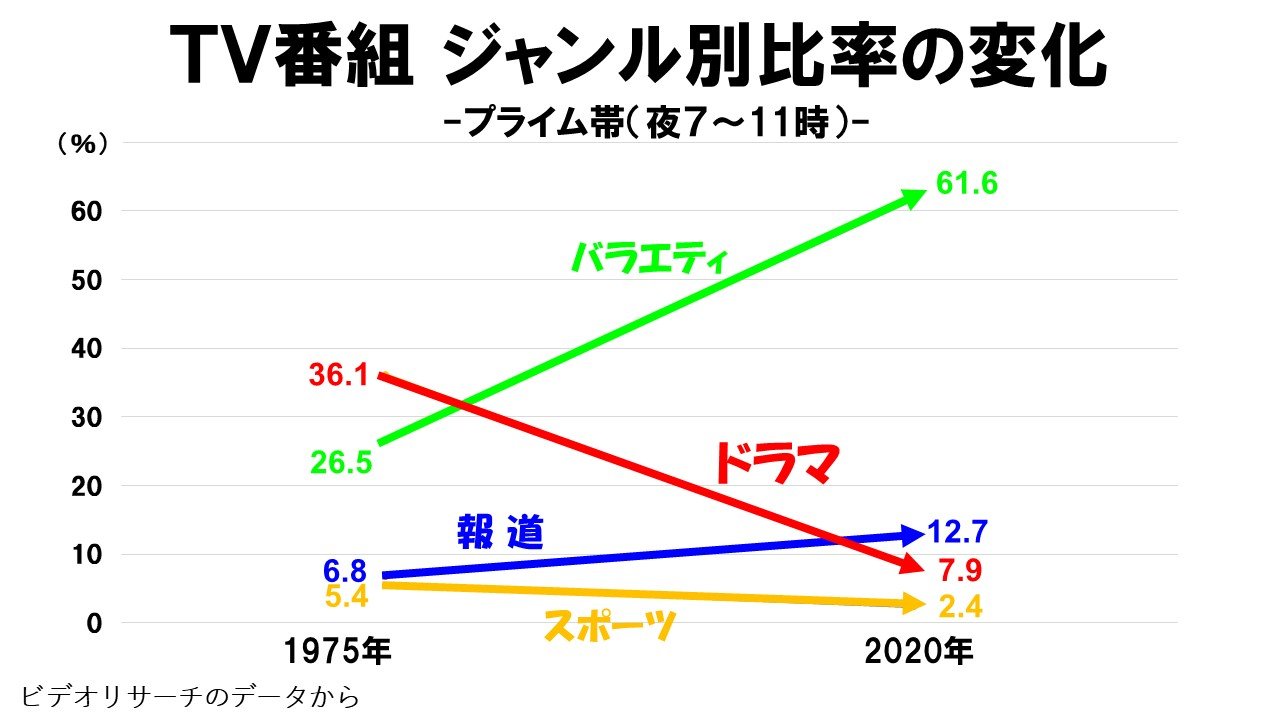

プライム帯(夜7~11)放送では、黄金期に36.1%あったドラマは、2020年には7.9%と5分の1近くに減ってしまったのである。

ドル箱へ復活

ところドラマに再び光が当たり始めた。

まず制作本数が増えている。例えばフジは一時期週3本だったたが、昨春木曜10時枠、今年1月からは水曜10時枠と2本増えて、P帯(夜7~11時)で週5枠に増えた。

深夜も急増している。

20年前、深夜ドラマは数えるほどしかなかった。ところが今や23時以降スタートがP帯ドラマとほぼ同じ本数となっている。中でもテレビ東京は深夜ドラマを量産しており、昨春さらに1枠増やして9枠とした。

ドラマが増えるには訳がある。

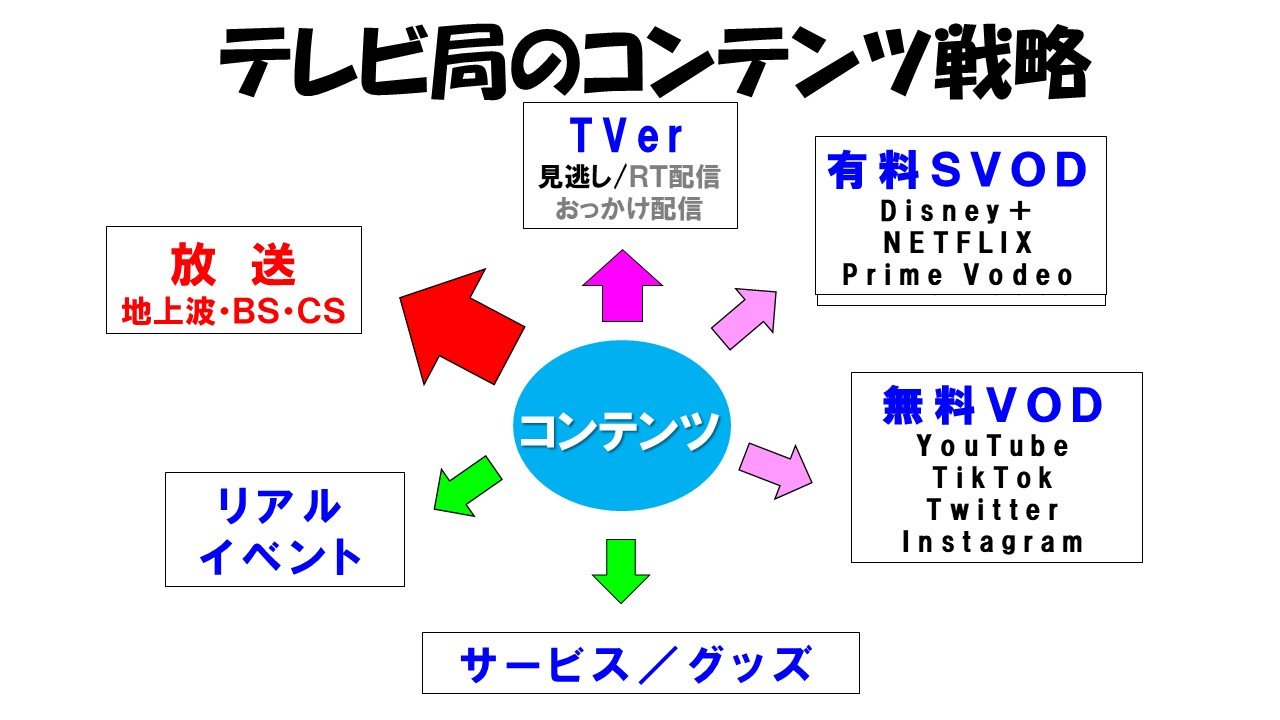

リアルタイム以外にタイムシフトで見られる機会が増えているからだ。特に『silent』のように、1話500万回も再生されれば、莫大なネット広告費を生む可能性がある。

試算をしてみよう。

TVerは現状15秒CM1再生の単価が2円ほど。それでも1話で20本のCMを営業できれば、ドラマ1再生につき40円になる。『silent』のように1話500万回だと、2億円に達し、テレビでの広告費の何倍にもなってしまう。

他にSVOD事業者からの配信料がある。

さらにドラマはキャラクターグッズなどの販売収入、映画化や再放送での広告収入なども期待できる。つまりデジタル化によりコンテンツの視聴チャンネルが多様化したお陰で、1粒で何度も美味しい番組になったのである。

こうなると視聴率だけを相手にする必要はない。

従来のような視聴率30%超のお化けドラマである必要はなく、同じ視聴者に複数回見られるドラマでも構わない。むしろ1人当たりの単価が高くなるような、中毒性を持ったドラマが求められるだろう。

当シリーズ2回目「視聴率急落! テレビ局は新たなステージへ」で述べた話は、実はドラマこそ一番可能性が高いのである。

テレビ70周年を機に、単にマスに訴求するより、限られた視聴者でペイするような新たなドラマの時代に期待したい。

愛知県西尾市出身。1982年、東京大学文学部卒業後にNHK入局。番組制作現場にてドキュメンタリーの制作に従事した後、放送文化研究所、解説委員室、編成、Nスペ事務局を経て2014年より現職。デジタル化が進む中で、メディアがどう変貌するかを取材・分析。「次世代メディア研究所」主宰。著作には「放送十五講」(2011年/共著)、「メディアの将来を探る」(2014年/共著)。