家康の遺訓に「人の一生は重荷を背負うて遠き道を行くが如し」がある。

続きがあるが、主な言葉を挙げておこう。

「急ぐべからず」

「不自由を常と思えば不足なし」

「堪忍は無事長久の基、いかりは敵と思え」

『どうする家康』第26回「ぶらり富士遊覧」は、家康が「弱虫泣き虫鼻水垂れ」を卒業し、この遺訓の境地に達したことを示す回だった。

全体の流れ

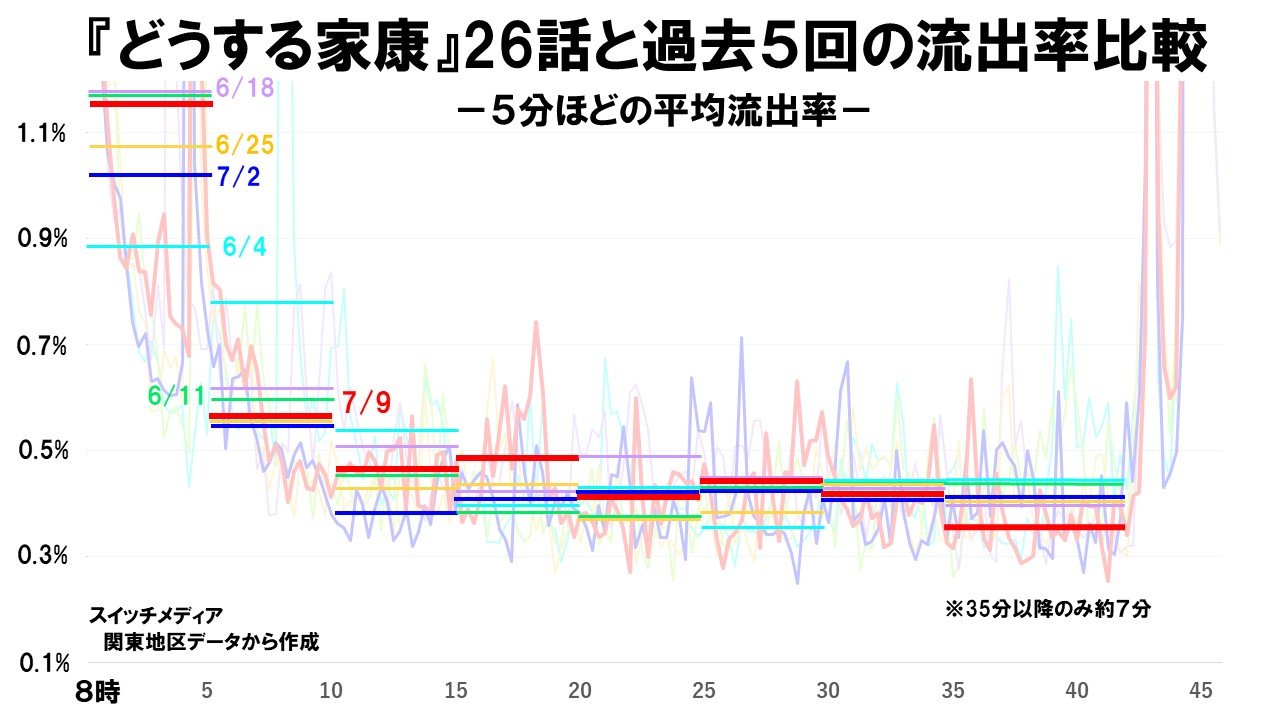

インテージが測定する15秒毎の視聴データで全体をみると、26話(7/9放送)は、神回だった25話(7/2放送)に流出率は及んでいない。

流出率とは、番組途中で見るのを止めた人の比率。逆に言えば視聴者の注目度の高さを示す指標となる。

6月の4回と比べると、25~26話は5分頃から視聴者の注目度が勝っており、物語が佳境に入っていることがわかる。

ただし25話と26話では、視聴者の注目パターンが異なる。

25話は「はるかに遠い夢」に向かい行動した瀬名(有村架純)と信康(細田佳央太)が自害するまでを描いた。

信長(岡田准一)を欺こうとする家康(松本潤)。

家康の命に従った振りをしつつも、三河の国や徳川の家のために自死する覚悟が揺るがない瀬名と信康。

二人を取り巻く家臣たちの揺れる気持ち。

25話はオープニングタイトル明けから、視聴者の注目度は高まりっぱなしだった。中には最初から最後まで、涙なしではいられない人が少なくなかったようだ。

ところが26話は、なかなか視聴者の気持ちが乗っていかない。

家康は感情を表に出さなくなっており、宿敵だった武田勝頼(眞栄田郷敦)を破っても、手柄は信長に渡してしまう。戦勝後に信長を饗応する際にも、ひたすら従順に付き従うのみ。振り回され続けた家臣たちには、不満が募っていくばかりだった。

この展開通り、視聴者もイライラが高まっていたようだ。

ところがイライラが頂点に達する頃に、物語は急転直下一変した。視聴者の注目度も5分ほどの平均で見ると、26話が過去5回と比べて断トツとなった。

家康が「腹の内を見せない」態度に徹し、遺訓のある通りの振る舞いに覚醒したことを示した瞬間だった。

家臣の不満と視聴者のイライラ

物語の前半では、流出率は過去5回と比べ低くならなかった。

つまり視聴者の意識は、あまりドラマの展開に集中しなかったのである。

それなりに視聴者が注目したシーンはあった。

家康と信長の会談や、武田勝頼が最期を迎えるまでなどだ。ところが全体としてみると、流出率は思ったほど低くなっていない。勝頼を討つ手柄を信長軍に譲ってしまうなど、信長に媚びへつらっているように見える態度が頻出し、ドラマ内で家臣の不満や怒りが募ったのに合わせて、視聴者のイライラも高まったからだ。

状況は後半になってもしばらく続く。

やはり視聴者が注目したシーンはあった。

武田勝頼を討った後に、家康が信長に勝利を祝いに訪問したシーン。明智光秀(酒向芳)が家康に対し、勝頼の首に対して積年の恨みを晴らして良いと言っても家康が動かず、場に緊張感が走った場面は視聴者も注目した。

同様に茶屋四郎次郎(中村勘九郎)の登場。

信長と家康が逆さ富士を堪能したシーンなどは、視聴者の注目度も一定のピークに達していた。

ところが家臣の不満が何度か描かれる。

例えば家康が「富士の絶景をみてもらう」というと、本多忠勝(山田裕貴)は「何のために」と疑義を呈す。

皆が忙しく饗応の準備をしている中、榊原康政(杉野遥亮)は「殿のあような姿はこれ以上見たくない」と不満をぶちまける。

さらには家康が舞う海老すくいを見て不満そうな表情を露わにする家臣、信玄の隠し湯を用意したのにすっ飛ばされ待ちぼうけを食らった家臣のシーンが登場し、そこで流出率は高まっていた。

つまり今回のドラマでは、あえて家臣も視聴者も欲求不満がたまる様に設計されていたのである。

家康の覚醒

こうしたシーンの後に、遂に“家康の覚醒”が来る。

瀬名と信康の自害という理不尽を経て、家康は天下をとる決意を家臣に表明する。しかも瀬名の回想シーン(無邪気で至福なとき)の後に急転直下、緊張感が漲る。

家臣たちが不退転の決意で主の真意を質したのに対し、家康が無表情に「信長を殺す」と発し、さらに「天下をとる」と続けた。

歴史的事実として、本能寺の変がある。

明智光秀の手勢が襲ったことになっている。ところが『どうする家康』では、家康が信長に謀反の意思があったとされた。しかもテロップで「本能寺の変まであと46日」と映し出された。

本能寺の変は家康黒幕説と、唐突に示唆されたのである。

「重荷を背負う」とは、瀬名と信康を助けられなかった罪の意識なのか。

「急ぐべからず」とは、信長にひたすら従順に付き従った面従背腹の態度だったのか。

「堪忍は長久の基」と心得、好機を逃さず瞬発力を最大化するのか。

第27回「安土城の決闘」で明らかになる“家康の覚醒”の内実が楽しみだ。

愛知県西尾市出身。1982年、東京大学文学部卒業後にNHK入局。番組制作現場にてドキュメンタリーの制作に従事した後、放送文化研究所、解説委員室、編成、Nスペ事務局を経て2014年より現職。デジタル化が進む中で、メディアがどう変貌するかを取材・分析。「次世代メディア研究所」主宰。著作には「放送十五講」(2011年/共著)、「メディアの将来を探る」(2014年/共著)。