視聴率は苦戦しているが・・・

よしながふみの漫画を原作とするドラマ『大奥』。

奇病により男女の役割が逆転した江戸時代を描いたSF時代劇だ。今年の1月から3月までのシーズン1は、謎の奇病「赤面疱瘡」が流行し始めた三代将軍・徳川家光の頃から、五代将軍・綱吉を経て八代将軍・吉宗の頃までが放送された。

8代将軍吉宗(冨永愛)「赤面疱瘡撲滅」の遺志から始まる『大奥』(医療編)は、1~3月放送シーズン1の続編でもあり、かつPUT(総個人視聴率)が下がる中での放送のため、視聴率はあまり芳しくない。ただし誰が見ているのかを分析すると、時代劇でありながら現代に通ずる先進性に富むドラマであることがわかる。

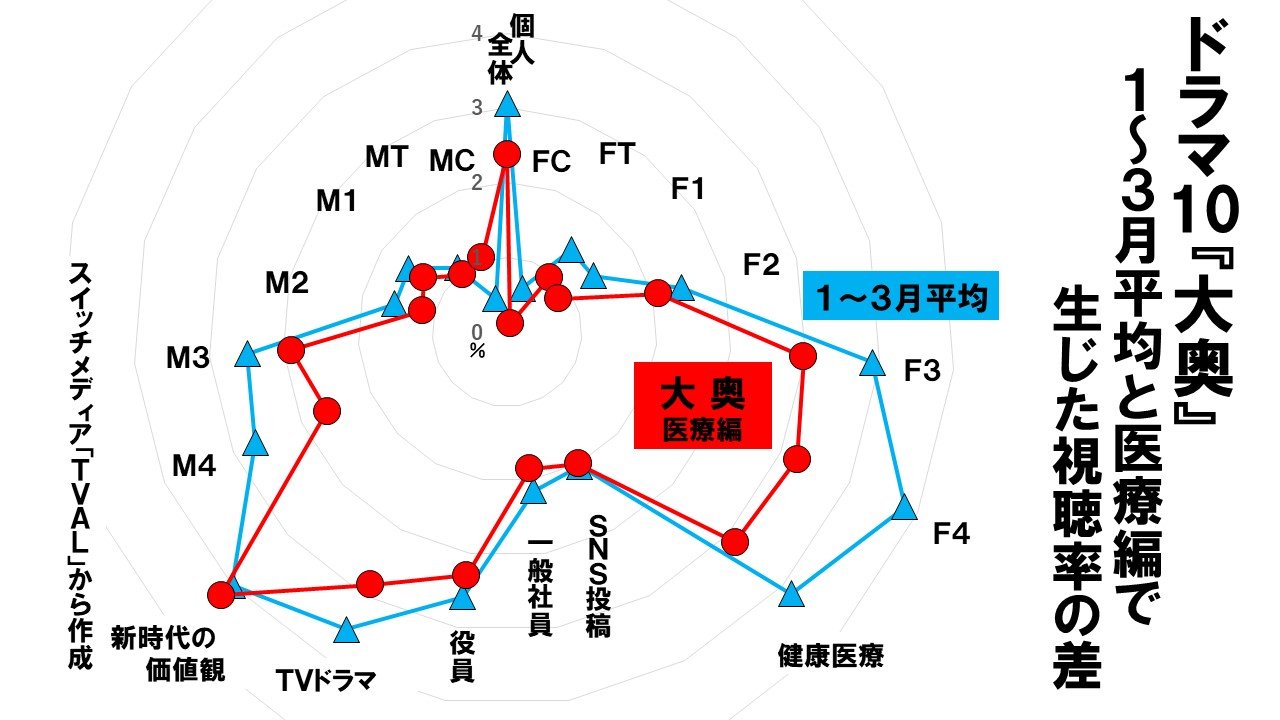

スイッチメディア社のテレビ視聴履歴のデータを見ると、実は最大の要因は、50歳以上の視聴者が付いてきていない点にある。(上記のグラフ参照)

落ち込み幅がM4・F4層(男女65歳以上)で3割弱、M3・F3層(男女50~54歳)で2割弱となったのが痛い。伝統的な時代劇を好む中高年が、シーズン2となり物語が先鋭化した点が響いたようだ。

視聴者の大多数を占める層での落ち込みが、個人視聴率全体の足を引っ張った。

特定層の視聴率を測定したデータからは光明も浮かび上がる。

MC層(男性4~12歳)で倍増し、MT層(男性13~19歳)も微減という実績だ。若い男性層には、江戸時代に外国人が大奥で医療の指南役を務め、かつ難病の原因を解明しようという展開は新鮮に映ったのかもしれない。

またサラリーマンの中でも役員クラスに訴求している。

さらに「新時代の価値観や感性に触れる」ことに関心を示す層では、逆に視聴率が上がった。現代の日本は多くの局面で曲り角に差し掛かっている。そこに責任を持つ立場の人や、新時代に対応しようという意欲のある視聴者には、シーズン2の「医療編」は興味深いドラマと映ったようだ。

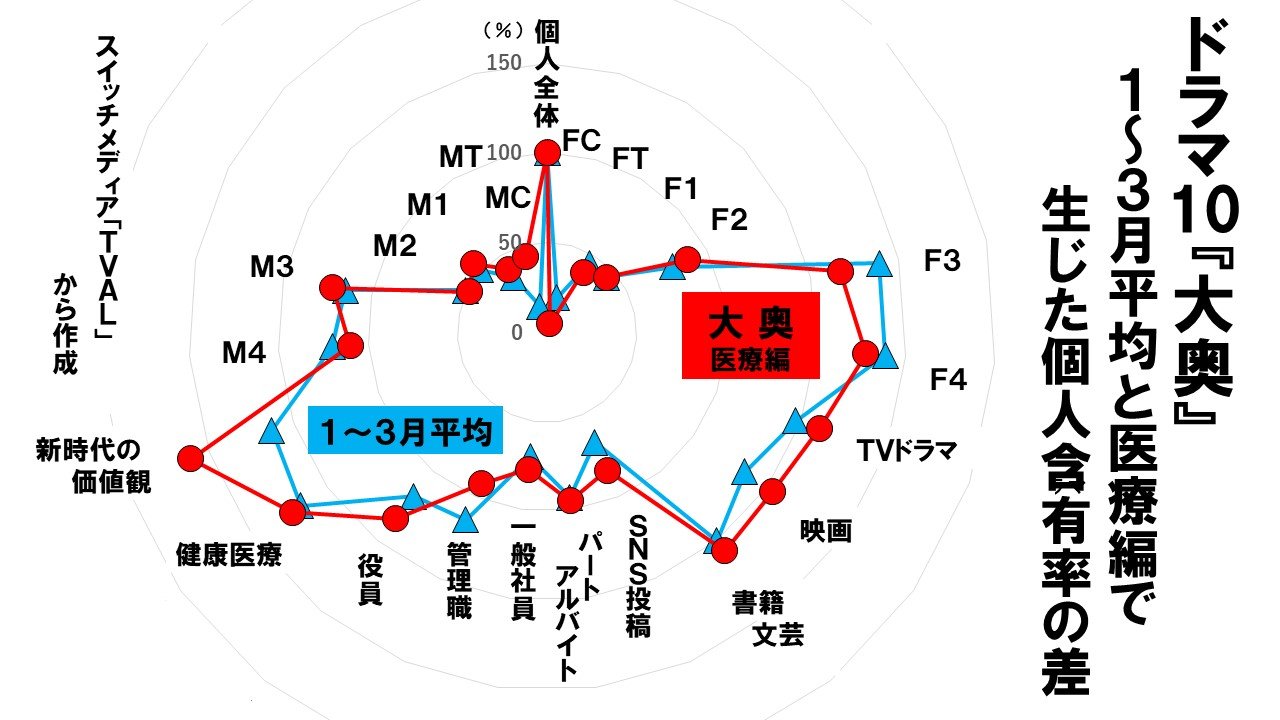

個人含有率でわかること

視聴者の特性は、視聴者の構成で見た方が特徴は明確になる。

特定層の個人含有率である。これで分析しても男女50歳以上が全体の中の大多数を占める。ただし性年齢でなく、特定の属性で分析すると特徴はよりシャープに見える。

まずMC(男性4~12歳)の含有率は3倍、MT(男性13~19歳)も 1.13倍となった。

結果としてM2・F2層(男女35~49歳)やM3層(男性50~64歳)も好成績だ。息子と一緒にテレビを見る母親や父親が増えたことを意味する。自室にこもってテレビゲームに興じがちな男の子と、その親たちの会話が生まれていた可能性がある。

注目すべきは「TVドラマ」「映画」「書籍・文芸」好き層の動向。

いずれも含有率が上がっているが、中でも「映画」好き層では1.14倍と最も上昇した。物語や映像表現にハマる人々を大いに惹きつける秀作となっていることを示す。

また職位別のデータも興味深い。

「パート・アルバイト」や「一般社員」は微増、「管理職」は2割ほど下げたが、「役員」は1.14倍に増えた。時代の変化の中で会社全体の舵取り役を担う経営陣も、江戸幕府の難局にどう立ち向かうかという展開が自分事として映ったようだ。

それを端的に示すデータが、「新時代の価値観や感性に触れる」層だ。

なんと1.3倍に含有率が上がった。時代劇という昔のことを扱いながらも、それまでに経験したことのない難局にどう対応するのか、その際に従来のやり方に拘泥せずに良いものは積極的に取り入れるやり方に、今を生きる視聴者も注目していることがわかる。

番組のどこが刺さったのか?

ではドラマのどの部分が、こうした視聴者とシンクロしたのか。

まず江戸時代は鎖国をしており、性別・人種・身分の差は容易に乗り越えられなかったはずだ。1~3月のシーズン1は、主に性別問題にスポットが当たったが、今回は人種や身分の差へと乗り越える壁が変化した。

「(オランダ人と遊女の)あいのこ」

「鬼みてぇなやつ」

人々の差別意識はこうした言葉に凝縮される。

ところがシーズン2では、差別の壁を突破する姿が描かれる。

「鬼みてぇ」と言われた青沼(村雨辰剛)だが、彼の原動力は、「ありがとうと言われたい」という思い。

偽薬を高値で売りつける医者を父に持ち、「医者も蘭学も嫌い」と言い放った黒木(玉置玲央)は、青沼の純粋な動機に次第に感化されていく。

さらに平賀源内(鈴木杏)や田沼意次(松下奈緒)ら改革派に立ちはだかる守旧派の存在。

エビデンス・ベースで事を進めようとするが、理屈ではなく既得権益を優先する陣営との衝突は、250年を経た現代にも通ずる普遍的なテーマだ。

お世辞にも大衆娯楽とは言えないが、現代日本に重なる重要問題に挑んだ当ドラマ。

表面的な視聴率を気にすることなく思いっきり振り切れば、記録ではなく記憶に残る名作になるだろう。

制作陣の奮闘に期待したい。

愛知県西尾市出身。1982年、東京大学文学部卒業後にNHK入局。番組制作現場にてドキュメンタリーの制作に従事した後、放送文化研究所、解説委員室、編成、Nスペ事務局を経て2014年より現職。デジタル化が進む中で、メディアがどう変貌するかを取材・分析。「次世代メディア研究所」主宰。著作には「放送十五講」(2011年/共著)、「メディアの将来を探る」(2014年/共著)。