2023年は関東大震災から100年と、テレビ放送70周年が重なる。

奇しくも今年6~8月は災害報道が続いた。6月は台風2号と前線の停滞で局地的に大雨となり、各地で大きな被害が出た。

これに対して政府は8月、全国一律で「激甚災害」に指定したほどである。

また7~8月は猛暑日が続出し、世界の平均気温も観測史上最も暑い月になった。

そして8月は台風6号が日本を襲い、全国各地に多大な被害をもたらした。TVニュースのトップも、頻繁に異常気象関連が占めた。

この状況は5~6年前から繰り返されているが、防災機能が十分かと言えば残念ながらそうとは言えない。

そこで当シリーズ最終回は、メディアが防災にどう貢献できるのか、放送と通信の役割を前提に考えたい。

減災・防災のためのコミュニケーション

100名以上の死者と1000名以上の行方不明者を出したハワイ・マウイ島での山火事。

被害が拡大した原因の一つに、警報サイレンがならなかったことが挙げられている。これは対岸の火事ではなく、日本でも同様の問題は度々起こっている。

例えば10の台風が日本に上陸した2004年。

1951年以降で最多となったこの年の台風16号は、全国で98名の死者・行方不明者を出す甚大な被害を出した。

京都府舞鶴市で国道175号線が冠水し、立ち往生したバスの屋根で37人が一夜を明かし、その後救出された映像を記憶する人は少なくないはずだ。

筆者はこの時の被害に対して、NHKの番組で防災行政無線の課題を解説した。

屋外の防災無線の声は、暴風雨にかき消されて住民は聞き取れなかった。スピーカーが屋外で大音量を出すより、屋内にあるテレビや人々が所持するケータイを活用する道を模索すべきという趣旨だった。

ところが今も防災行政無線には多額の税金が投入されている。

今も「聞こえない」という課題は残されている。一部の自治体では、防災行政無線の放送があると強制的に切り替わる防災ラジオを無償貸与している。

しかし残念ながら、ラジオをふだんから聞く習慣を持つ人は一部にとどまる。

今では9割以上の人がスマホを所持し、便利な防災アプリも登場している。

よって防災ラジオを配布していた地域の中でも、「防災アプリで十分」と防災ラジオを返却する住民も出ている。

2004年時点では、防災行政無線よりテレビやスマホと筆者は述べた。

それから20年ほどが経過し、状況は家に固定されたテレビや防災ラジオより、人々が持ち歩くスマホがより効果的な手段となって来ている。

つまり減災・防災のためのコミュニケーションとしては、放送より通信が勝ってきたのである。

発災後のメディア利用状況

放送と通信の関係を考えるには、こんなデータが分かり易い。

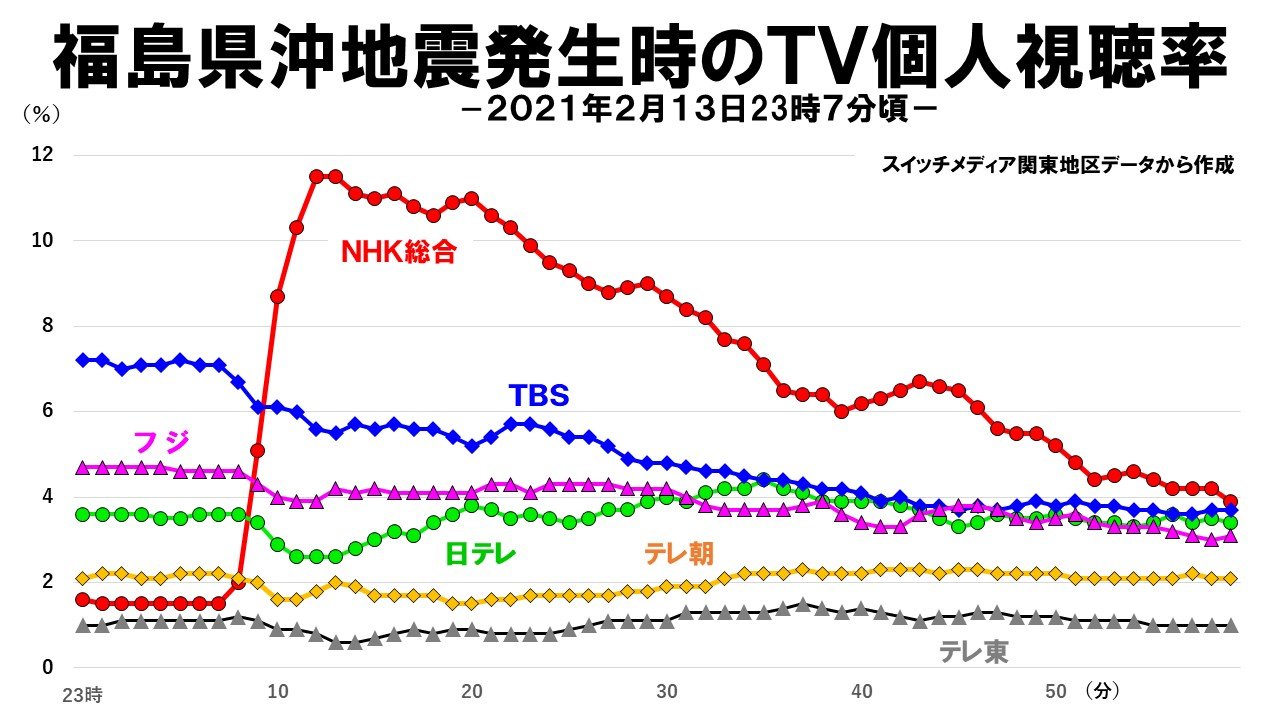

2021年2月13日23時7分頃、福島県沖を震源としたマグニチュード7.3の地震が発生した。最大震度は6強で、東日本全域で長周期地震動が長く続いた。この規模の揺れは2011年3月以来で、気象庁は東日本大震災の余震と推定した。

グラフはその時の関東地区の個人視聴率(毎分)データである。

直後からNHK総合の視聴率は急伸し、5分後には10%ほど上昇した。新たに地上波テレビを付けた人もかなりの数に及んだ。一旦緩急があると、マスメディアとしてテレビがいかに頼りにされているかが確認された瞬間だった。

この地震による死者は3人、怪我をした人は186人、倒壊した建物は800戸を超えた。

それでも震度5弱から3だった関東では発生からほどなく、多くの人は特設ニュースの視聴をやめていた。土曜の深夜ということもあり、多くの情報がなかったこともある。さらに被災者むけ情報を、放送は必ずしも手厚く提供しなかったこともある。

地震発生直後こそマス向け情報にニーズがあるが、時間経過と共に個別ニーズに放送が対応し切れていない状況を示す個人視聴率推移と言えよう。

減災・防災機能は依然不十分

突然襲う地震では難しいが、台風や大雨による災害では、防災機能もメディアに期待されている。

気象庁は今年度から、線状降水帯による大雨の呼びかけを始めた。

呼応するようにテレビもその詳細を報道すると共に、住民がとるべき準備も詳しく伝えるようになっている。

前提としては大きな被害をもたらした災害が繰り返されたことがある。

例えば死者数が200人を超え、「平成最悪の水害」と報道された2018年夏の西日本豪雨。四国地方の総降水量は10日間で1800ミリを超えるなど、西日本各地で48時間や72時間の雨量が観測史上最大値を更新した。

被害も甚大だった。

岡山県倉敷市真備町では、浸水の深さが5mを超え51人が死亡した。バックウォーター現象という言葉が有名になったが、川の本流と合流する支流近辺では、浸水しやすいことが改めて認識された災害だった。

また愛媛県西予市では、満水のダムが緊急放流を行ったところ川が氾濫し、5人の犠牲者が出た。

特に西予市では、CTV(コネクテッドTV)の視聴データで、地域住民が豪雨に対して前日から不安を抱いていたことが後に確認された。

過去にも肱川が度々氾濫していたゆえの心配だった。ところがデータを分析する体制はなく、最悪の事態は防げなかった。

同様のことは、翌年10月の千曲川決壊でも起こった。

暴風雨を伴う台風19号が12日に長野県に最接近し、翌13日に流域で氾濫被害が発生した。実は上流域では、12日午後から気象情報や特番が異常に見られていた。山間地の人々は土砂災害を心配していたからだ。

その雨量が長野市など下流に到達したのが13日。氾濫はこうして発生したのである。

つまり特定地域の不安は、やはり視聴データに表れていた。

残念ながら、それが下流域にどんな結果をもたらすのかを分析するシステムはなかった。

起こった災害の報道を長年進化させてきたテレビも、減災につながる可能性のある情報には目が届いていなかったのである。

放送と通信が役割を分担する時代

「数十年に一度」の大雨が、毎年のように全国各地で起こっている。

2013年に気象庁が大雨特別警報を出すようになって以来、その頻度は年々高まっている。異常気象の影響が次第に大きくなっているからだろう。

世界の平均気温が観測史上最高となった今夏は、まさに地球温暖化が待ったなしとなっている状況を示していよう。

これを前提にするなら、人々の「安心安全」を担うTVは、新たなステージへ進むべきだろう。

気象庁が発表する量的予測に、地域ごとの人々の経験値を重ねて、地域毎の不安に応える防災報道を充実させる道だ。

この3年を振り返っても、大雨の被害は枚挙に暇がない。

21年7月は熱海市で土石流災害が発生した。愛知県豊川ほか各地でも氾濫が発生し、30名近い犠牲があった。翌8月の集中豪雨でも、九州・北陸・中国地方など各地で河川氾濫が起き、多数の犠牲者が出た。

22年も埼玉県の局地的大雨をはじめ、東北・九州・北陸などで河川が氾濫した。

23年も前述の通り、6月と8月に被害が出ている。こうした状況に対して、気象庁の量的データにCTVによる視聴データやSNSなどの投稿を加味することで、精度を上げた防災報道が出来ないだろうか。

特に通信経由は個別状況の吸い上げが得意だ。

そこに特化したシステムを構築し、マスへの周知で威力を発揮する放送を経て、再び通信で個別の防災情報を発信するシステムが構築できないだろうか。

そのためには気象庁をはじめとする行政機関と、NHKなどマスメディア、さらにはネット企業や通信事業者が連携して、状況認識から災害予測、さらには各地域での住民の対応まで、一気通貫の協力体制が不可欠だろう。

今後も温暖化による異常気象は避けられない。

個別事業者の努力だけでなく、ネットワーク型のシステムを進化させれば、これまで失われて来た多くの命を、1名でも多く救えるのではないだろうか。

一斉同報と個別ニーズへの対応について、合意形成が進むことを願ってやまない。

【防災プロジェクト 関東大震災から100年】関連番組

NHKスペシャル「映像記録 関東大震災 帝都壊滅の三日間」(前・後編)

9月2日(土)午後10時~/9月3日(日)午後9時~ NHK総合(2夜連続放送)

関東大震災の発生からの3日間を当時の記録フィルムに残された映像を高精細・カラー化して追体験。甚大な被害を招いた帝都壊滅の3日間の全貌に迫る。

前編(9月2日初回放送)の公式ページはこちら

後編(9月3日初回放送)の公式ページはこちら

愛知県西尾市出身。1982年、東京大学文学部卒業後にNHK入局。番組制作現場にてドキュメンタリーの制作に従事した後、放送文化研究所、解説委員室、編成、Nスペ事務局を経て2014年より現職。デジタル化が進む中で、メディアがどう変貌するかを取材・分析。「次世代メディア研究所」主宰。著作には「放送十五講」(2011年/共著)、「メディアの将来を探る」(2014年/共著)。