視聴率の下落が止まらない。

業界ではPUTという言葉を使っている。総個人視聴率の意味だ。

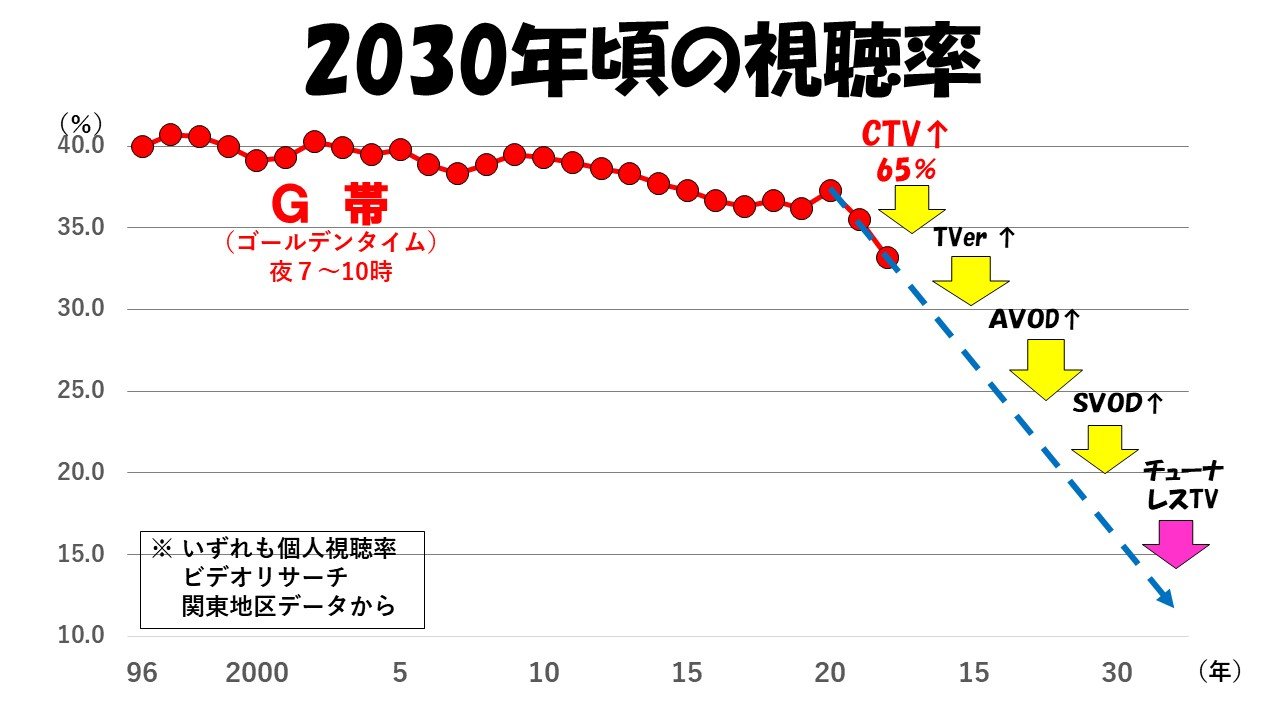

視聴率測定の対象となる人たちが、何人テレビ放送を見ているかを示す。調査の老舗はビデオリサーチ(VR)。関東地区で2700世帯のテレビ視聴状況を測定している。仮に1000人中400人がテレビを見ていれば、PUTは40%となる。

ところが図の通り、過去四半世紀でPUTは下落の一途だ。

この10年で下落ペースが速まっていたが、特に2020年以降が急落となっている。テレビ離れが激しい勢いで起こっている。

どうする視聴率!どうするテレビ局!!

2023年はテレビ放送70年だが、実は喜んでばかりはいられない。視聴率からテレビの70年とその次を解説する。

視聴率減の要因にネット動画

「年間個人視聴率三冠を獲得いたしました!」

日本テレビが年初に出したプレスリリースだ。

全日(6-23時)3.7%

プライム(19-23時)5.5%

ゴールデン(19-22時)5.9%

こうして三冠となったが、実はこれで12年連続のトップだ。一方世帯の方は、テレ朝が2冠となった。

全日6.7%

プライム9.5%

二冠のテレ朝が、世帯で三冠となる日も遠くない勢いにある。

ただし、こんな視聴率競争は意味を失い始めている。全体のパイが急収縮しているからだ。例えばゴールデンのHUT(総世帯視聴率)もPUT(総個人視聴率)も、この四半世紀で2割ほど減少した。

その要因として、ネット動画の台頭がある。

CTV(ネット接続テレビ)の普及率も急上昇し、結果としてテレビで放送を見る人や視聴時間が減っている。

今後もネット動画の勢いは止まらない。

CTVの普及率は上がり続け、テレビでネット動画を見るケースが増えるからだ。

TVerも利用者を増やし続けている。

今年1月には、MAU(月間の利用者数)が2700万を超えた。しかもテレビでTVerの動画を見るケースが急増している。

TVerはテレビ局が主体となって運営しているが、そのTVerがテレビのリアルタイム視聴を減らし、PUT減少の原因となっている。

従来のネット動画も悩ましい。

AVODとSVODだ。前者ではYouTubeがどのテレビ局よりWAU(週間の利用者数)で上回っている。他にTikTokやInstagramなど、若者を中心に利用者が増えている。後者ではNetflixやDisney+などの利用が増えている。

動画は人々が持つ可処分時間の取り合いだ。テレビ放送のライバルが躍進しているのである。

極めつけはチューナーレステレビだ。

1年ほど前から売れ始めている。インターネットにつながるが、放送の受信機能はない。これで十分という人が増えると、そもそも放送を受信しない人々が増えてしまう。

これらが伸び続けると、2030年頃にはHUTもPUTも半減という事態もあり得る。

テレビ自体の危機

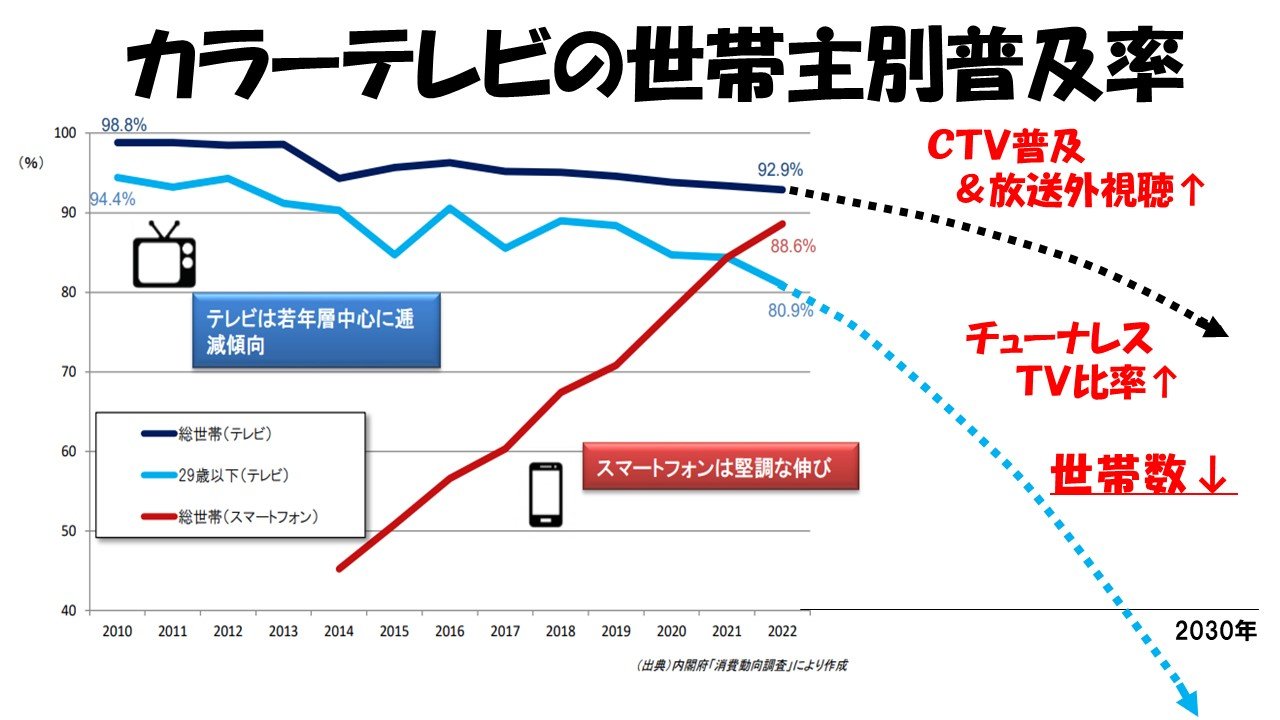

テレビの保有者が減少するというデータもある。

カラーテレビの所有率は全世帯で93%、つまり7%の家庭にはテレビ自体がない。また世帯主が29歳以下だと約2割の家庭にテレビがない。

これがネット動画の視聴により、一段と減っていく可能性がある。

チューナーレステレビで十分となると、放送を受信するカラーテレビの保有率は一段と下がるだろう。

しかも問題は、世帯数の減少だ。

国立社会保障・人口問題研究所によれば、2015年の世帯数は5333万だった。ところが2040年には5075万と258万世帯減少する。

視聴率という比率の問題でなく、そもそも分母の実数が減少するので、PUTの減少と掛け合わせてテレビ広告費は大きな影響を受けてしまうのである。

多様化する番組指標

視聴率を巡っては、広告主の見方も変化している。

そもそもスポンサー自体が、売上責任やコスト管理が厳しくなっている。その流れの中、宣伝部の自由裁量は狭まり、マーケティング部や事業部門と連動して、効率的な宣伝活動をする方向になっている。

結果としてCM出稿の仕方も変化している。

かつてはGRP(Gross Rating Point)と言われるCMの延べ視聴率と、広告のクリエイティブ(CMの出来栄え)で勝負が決まり、テレビが圧倒的に優位だった。ところが今は、雑誌・新聞・OOH・デジタルなども意識し、テレビは一手段に過ぎないとする社が増えている。

広告主の幹部の中には、従来の視聴率を否定する人もいる。

「世帯や個人全体の視聴率は重要でない。テレビ局が拘るコア視聴率ですら不十分」と断言する。「自社プロモーション商品の広告をターゲットに効率的に当てたいのであり、そのためのデータが必要」と言う。

つまり視聴データから、特定層別の視聴率を割り出して欲しいというのである。

例えば化粧品メーカー。

女性20~30代かつコンビニやドラッグストアの利用者が主なターゲットになる。そのため、オリジナル属性の視聴率を活用し始めている。

おむつメーカーなら、乳幼児のいるお母さんが対象だ。これら特定層の視聴率が必要であり、おむつを決して買うことのない層がたくさん含まれる視聴率は意味がないというのである。

テレビ局の向かう先

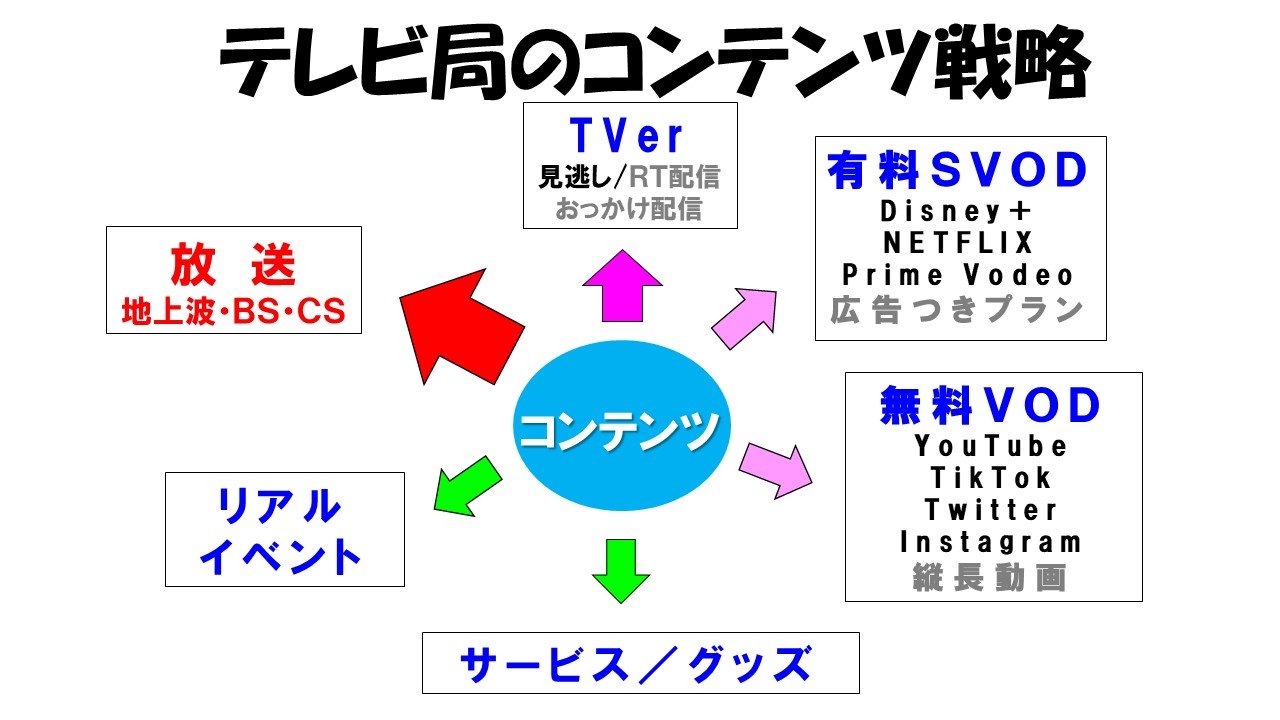

これらを受けテレビ局の向かう方向も変わり始めている。

個人視聴率12年連続三冠となった日テレですら、次世代に向け大きく舵を切ろうとしている。年初に出したプレスリリースでは「コンテンツ中心主義のもと、総合コンテンツ企業への進化」に挑戦していくとしている。

日テレに肉薄したテレ朝も同様だ。

多様化する視聴者に対し、「放送、配信、イベントなど 360°あらゆるプラットフォームを駆使してコンテンツリーチを最大化しマネタイズする」としている。

TBSも新たな構想を打ち立てた。

「世界中にコンテンツグループとしてのブランディングを示し、仲間たちの精神的なシンボルとなる場所が必要」と、赤坂エンタテイメント・シティ構想を掲げた。

年間400万人の集客を想定しているという。

要は放送を通じた広告収入だけでは不十分ということだ。

放送以外に、配信・イベント・グッズなど、番組を起点とした新規ビジネスを開発していくというのである。

進化が迫られる視聴率

こうなると視聴率はどうなるのか。

番組が起点である以上、視聴率から進化した視聴データは必須だ。要は新規ビジネスにつながる番組を制作する必要がるので、その可能性を認識できる指標が求められる。

例えばネット配信でヒットするには、動画視聴者に当たると可能性が高まる。

さらにネット上で拡散するためには、SNSのヘビーユーザーに見てもらえると良い。番組がきっかけでイベントに参加してくれたり、グッズを購入してくれたりするタイプの視聴者は誰なのか。そんな属性が判別できると強い。恐らくこれらはネット上での活動データや、イベント参加履歴などのデータと連動することで精度が上がっていくだろう。

この意味で視聴率は、まずは広告主のニーズに対応すべく、ターゲット層の視聴率を明らかにする方向へ向かう。さらにテレビ局の次に資するために、放送を超えた活動につながる可能性を示す指標が求められるだろう。

当初はライブで番組を見る比率を割り出すだけだった視聴率。

この間に性年齢別の個人視聴率に発展した。今後は特定層に迫り、さらに番組が起点となって他の活動につながる可能性を示す指標へと進化していくだろう。

テレビ70年を機に、視聴率も新しい存在に生まれ変ろうとしている。

愛知県西尾市出身。1982年、東京大学文学部卒業後にNHK入局。番組制作現場にてドキュメンタリーの制作に従事した後、放送文化研究所、解説委員室、編成、Nスペ事務局を経て2014年より現職。デジタル化が進む中で、メディアがどう変貌するかを取材・分析。「次世代メディア研究所」主宰。著作には「放送十五講」(2011年/共著)、「メディアの将来を探る」(2014年/共著)。