今週はついに、狂歌界の大立者 大田南畝(演:桐谷健太)が登場しました。

少し前からドラマに出ている浮世絵師にして、いずれスター戯作者となる山東京伝こと北尾政演(演:古川雄大)とともに、南畝はこれから、“流行の牽引者” としての蔦重(演:横浜流星)のセルフ・ブランディングを支える重要人物となります。

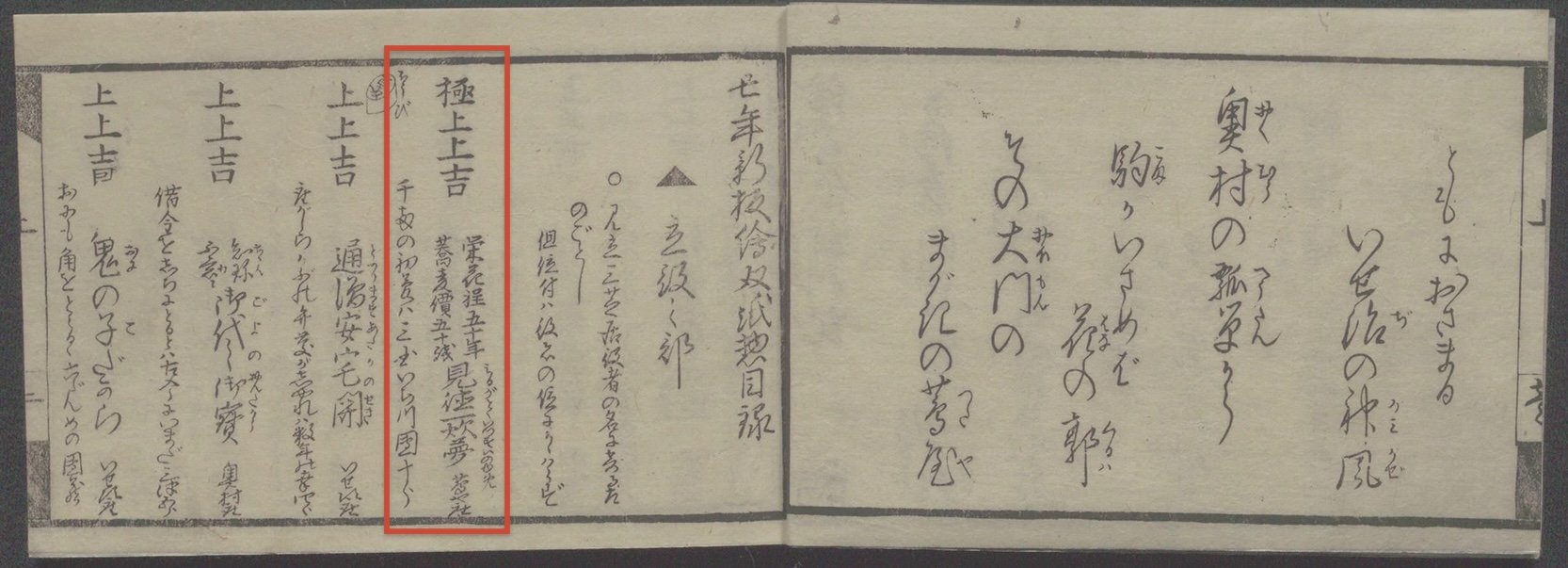

蔦重に南畝との出会いをもたらしたのは、ドラマでも描かれたとおり南畝が著した絵草紙評判記『菊寿草』(下の写真)です。絵草紙評判記とは、流行となりつつあった青本(黄表紙)のうち、その年の新刊を論評しようという、南畝による新しい思いつきでした。

「評判記」という形式は、もともと17世紀に遊女の論評から始まったもので、それを承けて歌舞伎の世界において、京・大坂・江戸の各座で上演された芝居の役者の芸を数人の会話形式で論評する「役者評判記」の出版が続いてきました。

その後この形式は、さまざまなものごとの良し悪しを多角的に議論・評価するのに便利だと認識されるようになり、18世紀も半ばにさしかかると、学者・文人、評判の町娘など人物のほか、文芸作品や食べ物、見世(商店)や名物などさまざまなものが「評判記」で論じられるようになります。

当時、人気のあった芸事や学問(私塾で習うので同じカテゴリーなのです)を評論した風来散人著『評判茶臼芸』(安永5年[1776]、富田屋新兵衞板)という本まで出されています。この作者こそ、南畝その人です。コラム#16でも触れた『天狗髑髏鑑定縁起』の序文のなかで、朋誠堂喜三二(演:尾美としのり)がそのことをあきらかにしています。

立役之部の筆頭に最高の「極上上吉」の格付けで『見徳一炊夢』が据えられている。

江戸東京博物館蔵 https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/300087379/4?ln=ja

※赤枠は編集部

南畝が、当時勢いのあった青本(黄表紙)の評議に乗りだしたのが『菊寿草』です。この頃から狂歌なかまになる神田の本屋、奈良屋清吉に頼んで出版したもので、安永10年、年号が変わって天明元年となるこの年(1781)の新作47点を、その正月中に論評しています。

「役者評判記」に擬えて、作品の作風を歌舞伎の役柄のように立役・実悪・敵役・道外(道化)形・若女形・若衆形・子役などと分類し、そこで主役級にあたる立役の部に収められたのが秀逸と判断された作品群。そして、立役の部のなかでも最上位(極上上吉)に据えられたのが、多くの老舗版元のラインナップをさしおいて、蔦屋重三郎版、喜三二作、画工不明の『見徳一炊夢』だったのです。

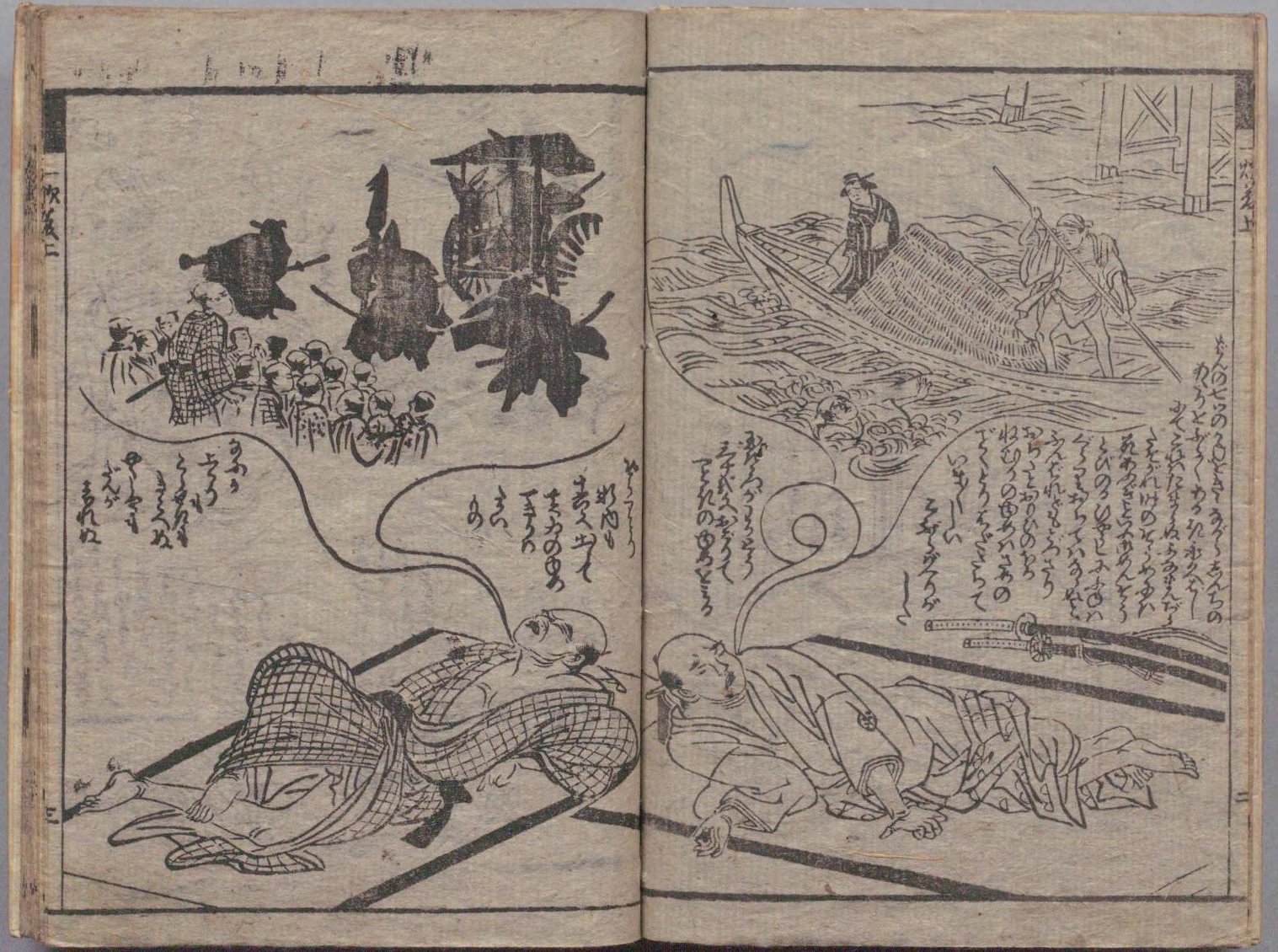

『見徳一炊夢』は、大富豪芦野屋の息子清太郎を主人公にした夢を見る枕のレンタルのお話でした。浅草に栄華屋夢次郎という店ができ、見られる夢の長さに応じて値段もさまざまな枕を貸して夢を売っています。

上巻は栄華屋の商売模様として2人の田舎武士とのその供の者たちの話で、そのうち1か月で銀100匁をはずんだ喜津井武左衛門はとくに色事がらみで2人の女性が出てくる、おもしろい夢を見ます。

中・下巻では主人公清太郎が1000両の大金で50年の夢を買い、日本全国で遊興を重ね、自宅に帰るとその費用の請求があって一騒動。しかし、すべては清太郎が見た夢のなかの出来事、夢のなかで夢を見ていたのだというオチで結ばれます。

国立国会図書館デジタルコレクションより転載 https://dl.ndl.go.jp/pid/9892464

コラム#8およびコラム#19でも触れましたが、『見徳一炊夢』は恋川春町(演:岡山天音)の『金々先生栄花夢』に触発されて書かれた作品でした。

さて『菊寿草』では、通町組(本屋が並ぶ通町の住人たち)が『見徳一炊夢』の高評価について、「なんだ外に板元もない様に、つた屋を巻頭とは」とケチを付けるのに対して、「(ひいきが)くそをくらへ、大門へはいつた事はないか、細見は目に見えぬか」と一蹴したのち、頭取(論評の責任者)がこう褒めます。

要約すれば、物語の定番「昔々」という冒頭をちゃかす「昔のことだから、嘘かもしれないけれど」という巻頭を褒め、さらに物語の骨格をなす“夢枕レンタル”の図に品書きがあって、小1時間ほどの夢=16両から50年の夢=1000両というその舞台設定を、いまだかつて並ぶものなしの大出来との激賞です。

さらに続くストーリー展開について述べたうえで、「中に武左衛門が夢は壱ヶ月銀百目とあれば、格別、実がありて面白いとのせりふ、諸見物はらをかゝえます(なかでも武左衛門の夢については、本文に「1か月で銀100匁というだけあって格別、内容があっておもしろい」というせりふがあり、読者は抱腹絶倒です)」などと、褒めちぎったのです。

この高評価に蔦重が驚喜したことはいうまでもないでしょう。そこで南畝を訪ねます。その住まいは牛込、神楽坂の西に位置する御徒屋敷の並ぶ地(現・新宿区中町)ですから、吉原からは遠路はるばるです。

19歳で才能を開花させた南畝

南畝は本名を大田直次郎といい、身分は徒、つまり歩兵です。「南畝」は漢詩や学問のうえでの筆名で、儒学の古典『詩経』の一節を出典としています。将軍家直参の家臣ではあっても身分は低く、少ない扶持米(給与)でやりくりする生活であったのは、ドラマでも描かれていたとおりでしょう。

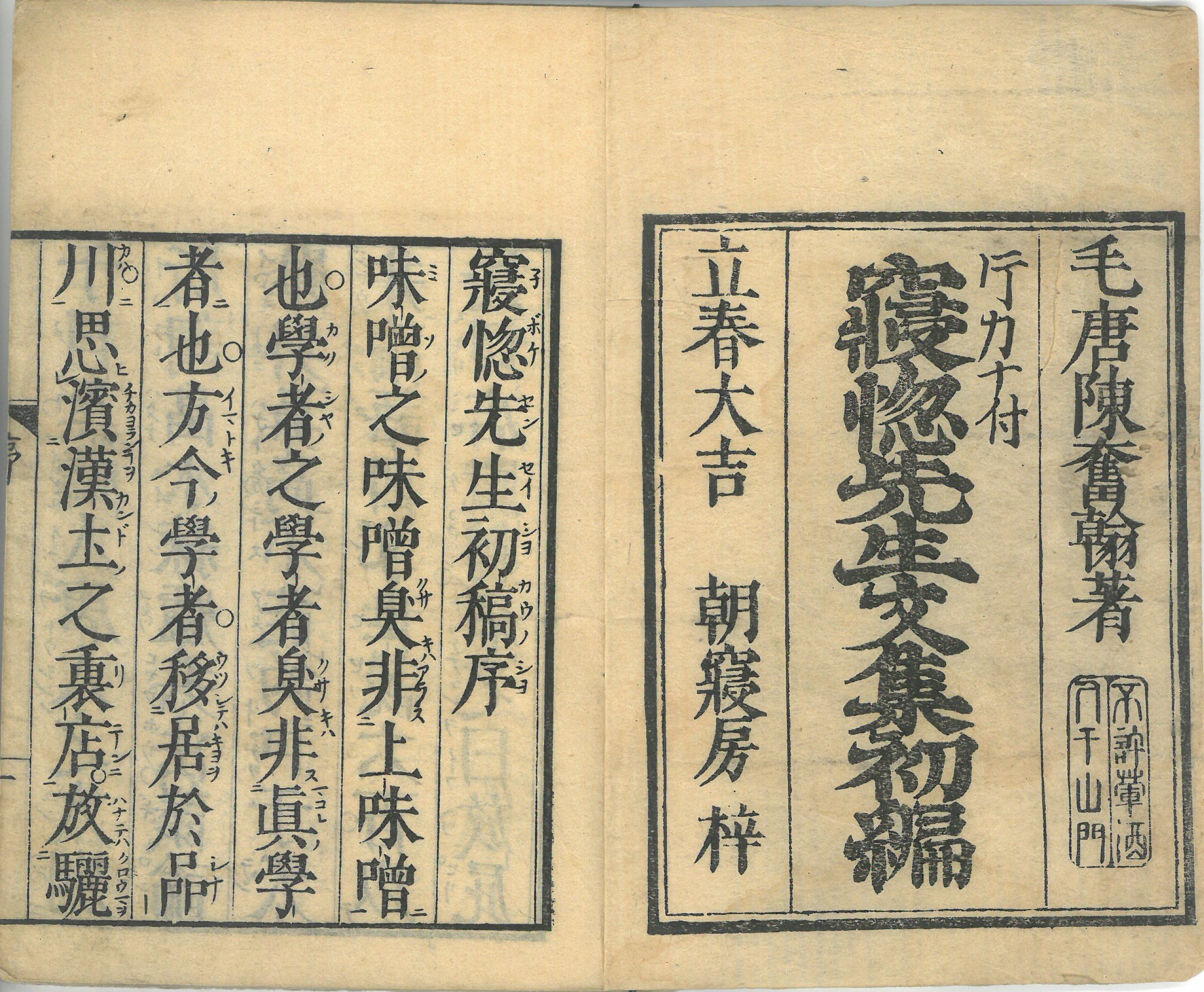

とはいえ、南畝は数えで19歳にして出版した狂詩集『寝惚先生文集』で、すでにちょっとした有名人でした。

版元名が「朝寝房」、著者名が「陳奮翰」は、もちろんふざけた命名。なお著者名の上の「毛唐(外国人)」は著者の出身地を表しているが、漢学者・漢詩人を志した南畝に差別の意図はない。

同じ私塾で学ぶ先輩だった平秩東作(演:木村了)が、南畝のこの作品に目を留めて版元を紹介。平賀源内(演:安田顕)による推薦文のような序文が添えられていたこともあって大評判となり、江戸に狂詩ブームをもたらしたのです。狂詩とは日本語の俗語を漢詩のかたちにしてふざけたものです。

それから14年後、『菊寿草』を書いた頃の南畝は、同じく塾仲間だった御三卿・田安家の家臣小島源之助こと唐衣橘洲が始めた狂歌に熱中していました。狂歌は広い意味では和歌(短歌)の一種で、五七五七七などの韻律にことば遊びやふざけた発想を盛りこんだものです。

明和6年(1769)から開かれるようになった橘洲の狂歌会に、南畝も間もなく参入。時を経るごとに評判が評判を呼んで、狂歌なかまは拡大の一途をたどっていました。

安永8年(1779)8月には、十五夜を挟んでなんと5夜連続の月見を高田馬場の茶屋信濃屋で開催。その席で作られたと思われる狂歌や詩歌、文章を集めた記録『月露草』によれば総勢70名が集まったといいます。また『菊寿草』刊行の翌年にあたる天明2年(1782)正月、ドラマでも描かれた元木網(演:ジェームズ小野田)の狂歌会には30余名が集ったと記されています(『三春行楽記』)。

名高い一首を読み解くことで見えてくる狂歌の魅力

狂歌の何がこれほどまでに人を惹きつけたのでしょうか。ドラマでもとりあげられた南畝の名高い一首から解説してみましょう。ちなみに南畝は狂歌では四方赤良を名乗っていました。草双紙に多用された語彙「四方のあか」(江戸の銘酒である四方屋の「赤ら」)、つまり酒名にちなんだ命名です。

さてその狂歌は題して「鰻鱺に寄する恋」、つまり恋の心をウナギに関連する語句を使って読むというアクロバティックなもので、南畝がみずから編んだ『万載狂歌集』(天明3年刊)巻12に収められたものです。

あなうなぎ いづくの山の いもとせを さかれてのちに 身をこがすとは

「あな、う(憂)」とは、古典和歌や王朝物語などに出てくる、つらさを嘆くことば。これをウナギと掛詞にします。さらに当時の俗信「山の芋が鰻となる(あり得ないことが現実になることのたとえ)」をきかせ、ウナギが背開きにされたうえに蒲焼きにされてしまうことを詠んでいます。

意訳すれば、「ああ辛いなあ鰻は、どこの山の芋だったのかわからないが、このように背を割かれてそののちに身を焦がすとは」というわけです。ただ、これだけではウナギに感情移入するくらいしかおかしみはありません。ここに恋の心を重ね合わせてみましょう。

古典和歌に詠まれる地名(歌枕)に「妹背山」があります。「妹山」と「背山」という一対の山のことで、男女の恋人たちに擬えた命名です。これをふまえると、この狂歌は、「ああ辛いなあ、どこの山の「妹」と「背」(恋人たち)だったのか、仲を裂かれても恋心に身を焦がすとは」と読むことができるのです。

背開きにされたウナギと仲を裂かれた恋人たち、かけ離れた2つの世界を一首のなかで重ね合わせる巧みさと強引さから笑いが生まれるこの感覚、ご理解いただけるでしょうか。

江戸で狂歌が流行した要因は複数あると考えられますが、そのひとつに南畝が編纂した狂歌集でこの世のめでたさを謳歌してみせ、お江戸の繁昌をめいっぱいに言祝いだことがあります。ドラマのセリフにもあったように、「なんでもかんでもめでてえ」「了見一つでなんでもめでたくなるものよ」というものです。

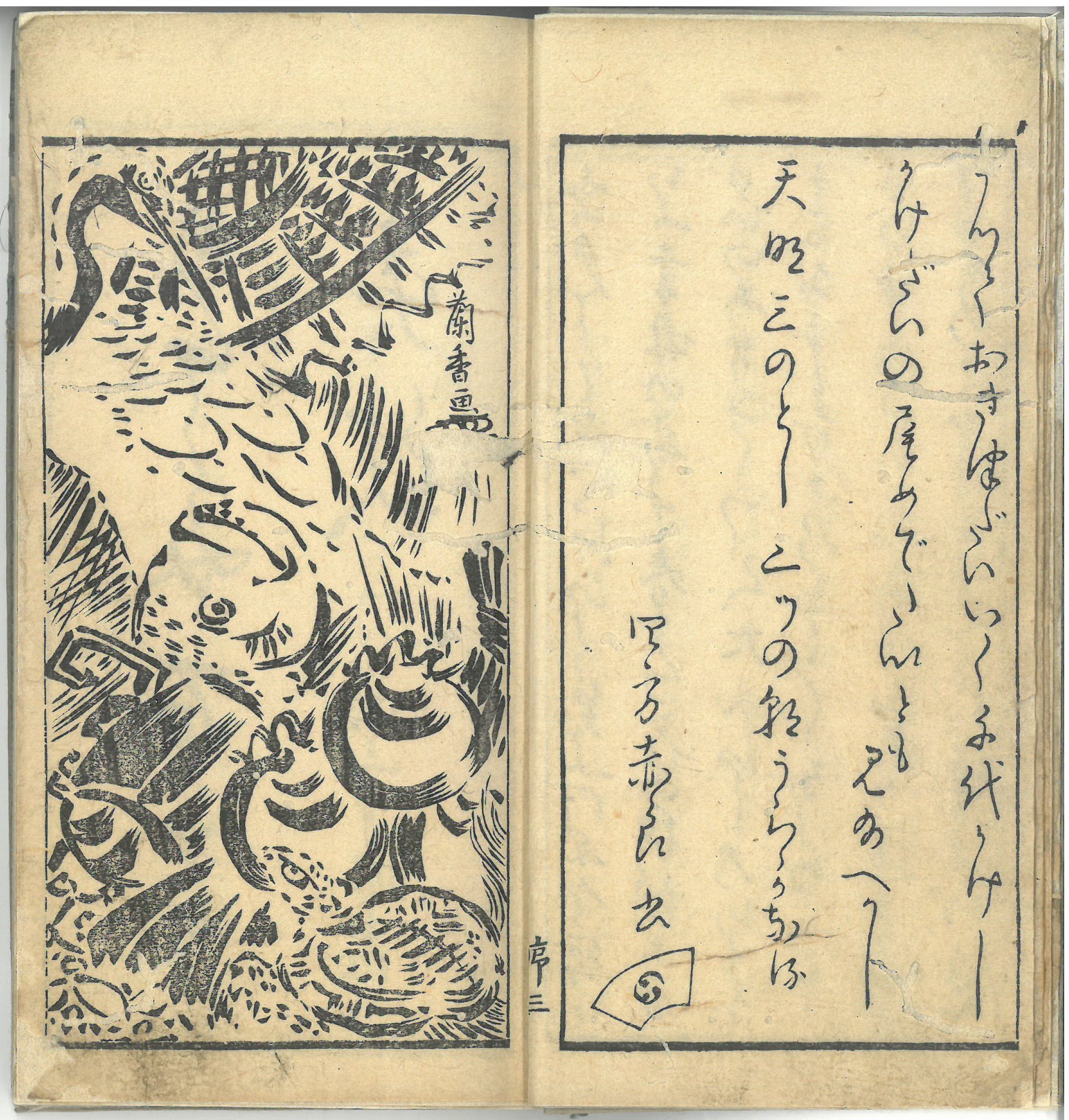

次に、南畝の『めでた百首夷歌』(下写真)に、その様をかいま見てみましょう。「不遇恋」、想う人が会ってくれないという題で、

あふことを 命づなにて ながらへば うけひかぬこそ めでたかりけれ

いつか会えるという希望を命綱に長生きするのだから、想いに応えてくれないことこそめでたいものだ、とは逆転の発想にもほどがあります。

前ページより「(手を)うつておきつだい、いく千代かけしかけだいの、尾めでたいとも見給へかし 天明三のとし三ツの朝のうらゝかなる 四方赤良書」と結ばれる。「めでたい」より鯛づくしの文章になっており、興津鯛、掛け鯛を入れ込み、鯛の尾に「おめでたい」を掛けている。 見開き左は絵師吉田蘭香による絵で、鯛に宝珠、打ち出の小槌、隠れ蓑、隠れ笠に亀などの宝づくし。

また、悲しいはずの「別れ」も、

あふものは わかるゝものと きく時は わかるゝものは あふぞめでたき

「会者定離」、つまり会うものはかならず別れる、という仏教の無常の教えを逆手にとって、別れたならばきっとまた会えるはずだ、というのです。なんとポジティブな考え方なのでしょう。この調子で100首が続くのですから、ばかばかしくなって悩みも不満も吹き飛ぶというものです。

江戸狂歌の流行の要因と諸相については、また回を改めてご紹介していきましょう。

参考文献:

水野稔校注『日本古典文学大系59 黄表紙 洒落本集』(岩波書店 1958)

濱田義一郎・中野三敏・日野龍夫・揖斐高編『大田南畝全集』第1・8・18巻(岩波書店 1986~88)

中野三敏『江戸名物評判記案内』(岩波新書1993)

鈴木俊幸『新版 蔦屋重三郎』(平凡社ライブラリー、2012)

小林ふみ子『大田南畝 江戸に狂歌の花咲かす』(角川ソフィア文庫、2024)

法政大学文学部教授。日本近世文芸、18世紀後半~19世紀はじめの江戸文芸と挿絵文化を研究している。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。2003年に第29回日本古典文学会賞、2023年に第17回国際浮世絵学会 学会賞を受賞。著書に『天明狂歌研究』(汲古書院)、『大田南畝 江戸に狂歌の花咲かす』(角川ソフィア文庫)、『へんちくりん江戸挿絵本』(集英社インターナショナル)など。