ドラマ第8回では、蔦重(横浜流星)がはじめて手がけた吉原細見『籬の花』の売れ行きと、鈍感な蔦重と瀬川との恋のゆくえをハラハラと見守った方も多かったのではないでしょうか。とはいえ、中盤以降でにわかに評判となっていた『金々先生栄花夢』(安永4年[1775]刊)の出版も、これからの蔦重の仕事のゆくえを予見させる重要な出来事でした。

じつは、前々回のドラマ(第6回)に伏線がありました。花の井(小芝風花)や次郎兵衞(中村蒼)が、青本を「つまんない」「つまんねえ」と言っていたのをご記憶でしょうか。

青本とは、古典文学や能楽・謡曲、歌舞伎などでおなじみの物語を絵本にしたもので、絵の余白にひらがなのセリフや簡単な説明を書き入れて出版した手頃な読みものです。現在のマンガ並みに絵が多く読みやすいけれども、昔ながらの内容でつまらない、というわけです。

そこで蔦重は、読者を増やすため、“古くさい”ものではなく、“とびきりおもしれえ”青本を作ることを鱗形屋(片岡愛之助)に提案していました。

今回出てきた『金々先生栄花夢』が、まさにそれをかたちにした、蔦重に言わせれば「俺が聞き回ったネタで鱗形屋がめっぽうおもしろい本を作った」ものでした。今どきの“きんきん”たる遊びを描いた青本にして、しかもあろうことか “提案者”である蔦重を外して鱗形屋が出版した作品として描かれたのです。

では、実際の『金々先生栄花夢』はどうだったのでしょうか。

ドラマでも、絵も描ける作者として「さるご家中」で副業に絵を描いている者に目を付けている、と鱗形屋が話していたように、駿河国小島藩の重臣であった倉橋格、筆名・恋川春町の作で、挿絵も作者みずから手がけたものでした。

物語の主人公は、田舎から出てきた金村屋金兵衞。この人が一旗揚げて浮世の楽しみを尽くそうと江戸にやって来たところ、茶屋でうたた寝をして見た夢の話です。

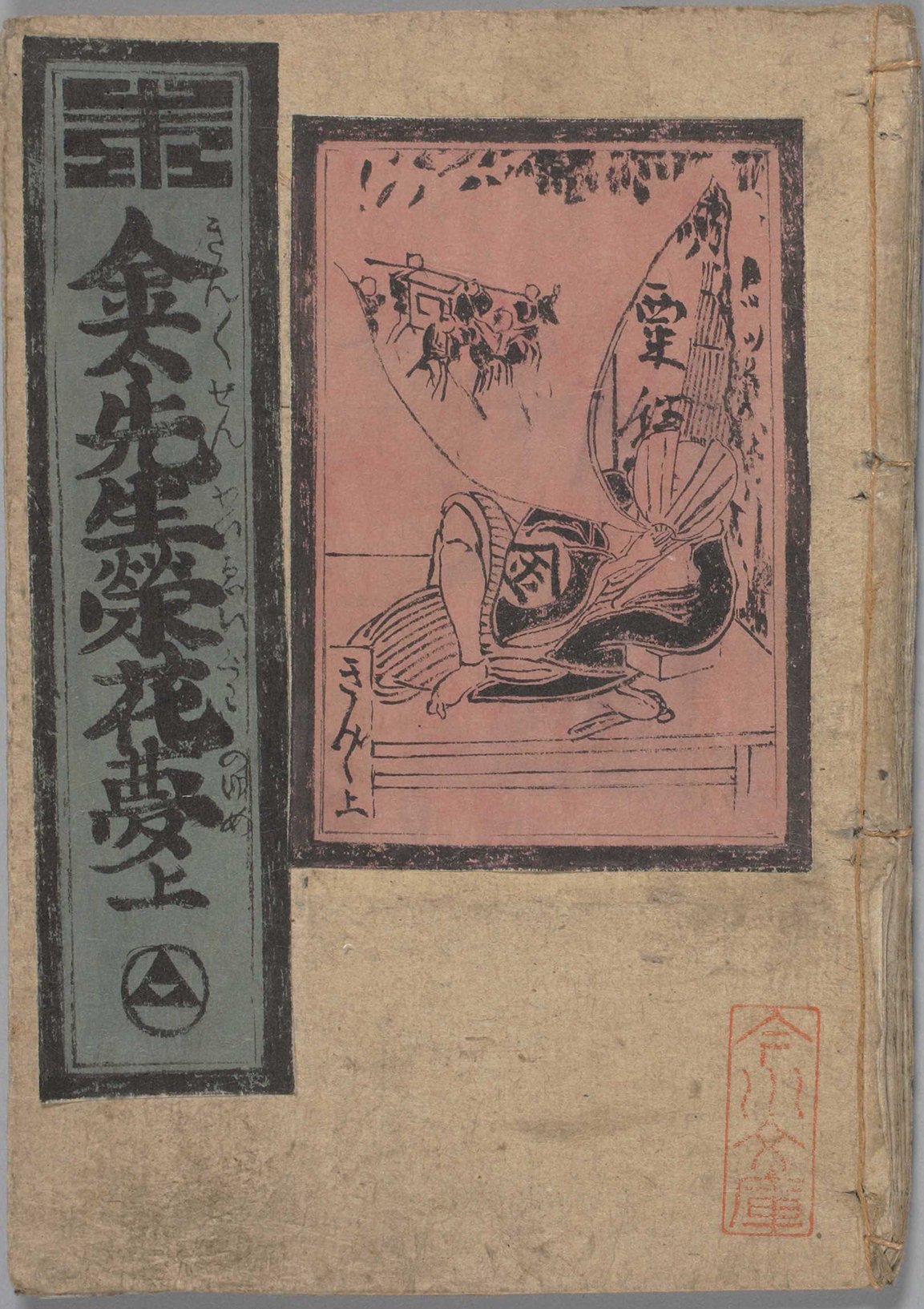

下の画像が、その現物の表紙です。青本と呼ばれますが、表紙は黄色に見えます。もともと草木の汁で染めた萌黄色という青みがかった色でしたが、すぐに褪せて黄色になったことから、だんだんはじめから黄色で作られるようになったといわれています。大きさはB6判くらいですから、現在のコミック本のようなものを想像してください。

国文学研究資料館所蔵 出典: 国書データベース

https://doi.org/10.20730/200015145

表紙の題の右側に貼られた絵で、腰掛けに横になっているのが金兵衞。袖に「金」とあるとおりです。破れた団扇で顔を隠して寝ている金兵衛から“ふきだし”が出ていて、これが夢を表しています。中に描かれるのは駕籠でやってきたお迎え。広大な屋敷に住む大金持ちが、金兵衛を養子に迎えたいと使いをよこしたのです。

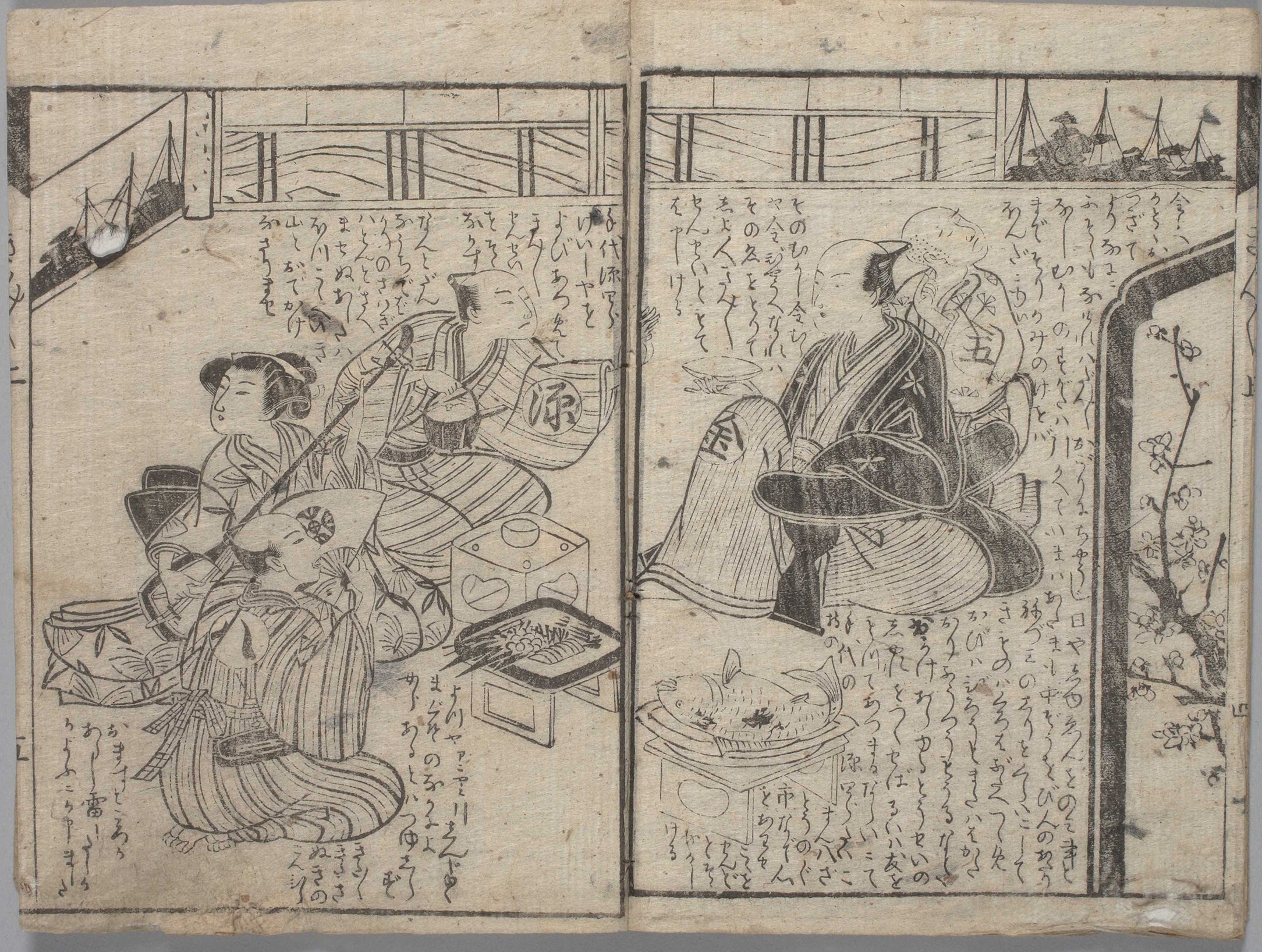

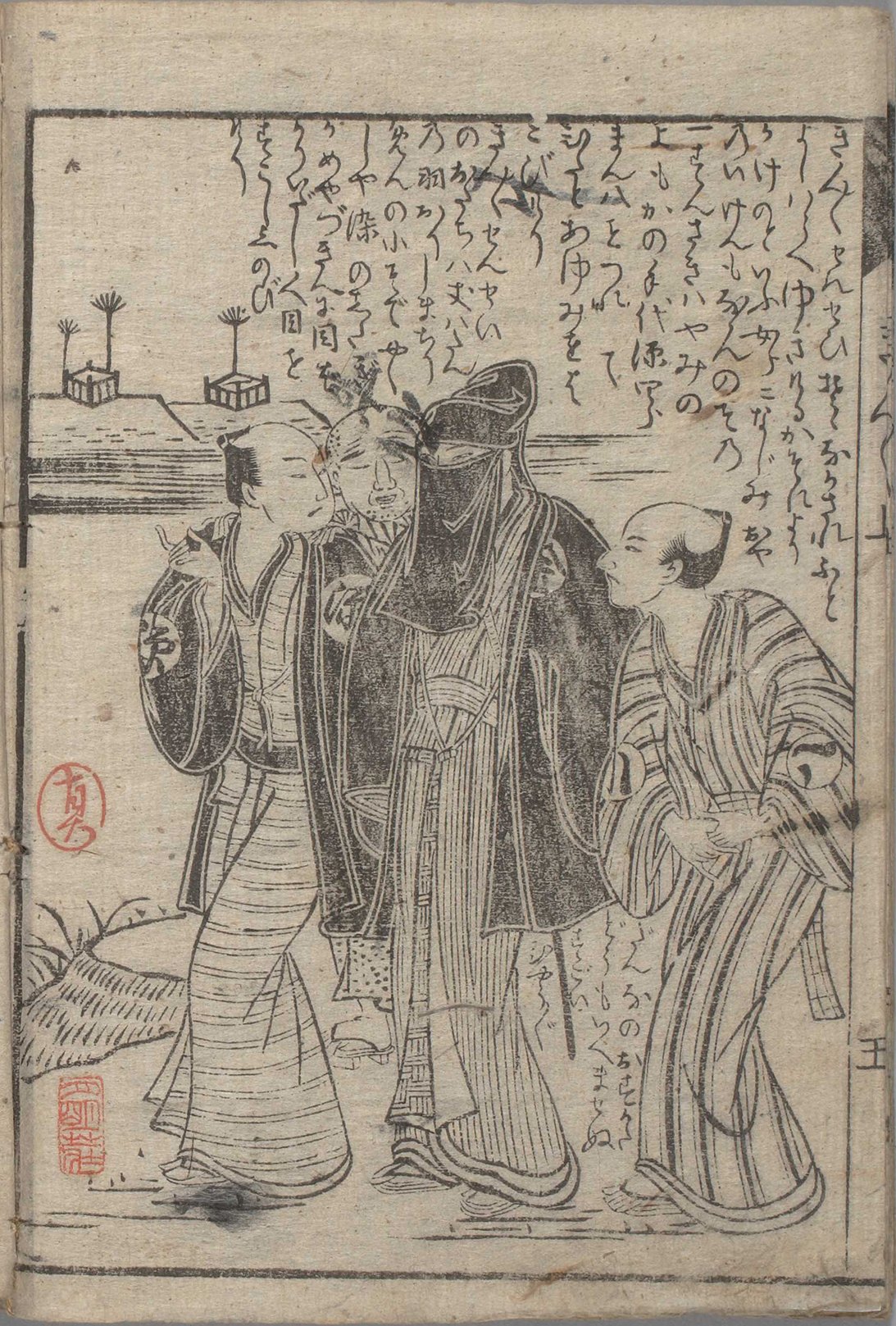

この誘いに乗った金兵衞は莫大な財産を受け継ぎ、日夜、酒宴に妓楼にと遊びに明け暮れます。装いも最新流行の粋な身なりの“金々先生”。細い本田髷やら、黒羽二重の羽織やら、ときには通人らしい黒頭巾姿やら(下図)。

この“きんきん”という言葉については、第6回のドラマで、モテたいばかりにいかにも最新ファッションでキメてくる“金々”が吉原で増えた、と会話の中で語られていました。さらに、絵の中に描かれた「源」印の男は、蔦重が鱗形屋に、悪役として手代「源四郎」を出そう、と話していた人物です。

たいこ持ちを従え、芸者を呼んで酒宴に興じる。

(上3図)恋川春町画・作『金々先生栄花夢』より 国文学研究資料館所蔵

出典:国書データベース https://doi.org/10.20730/200015145

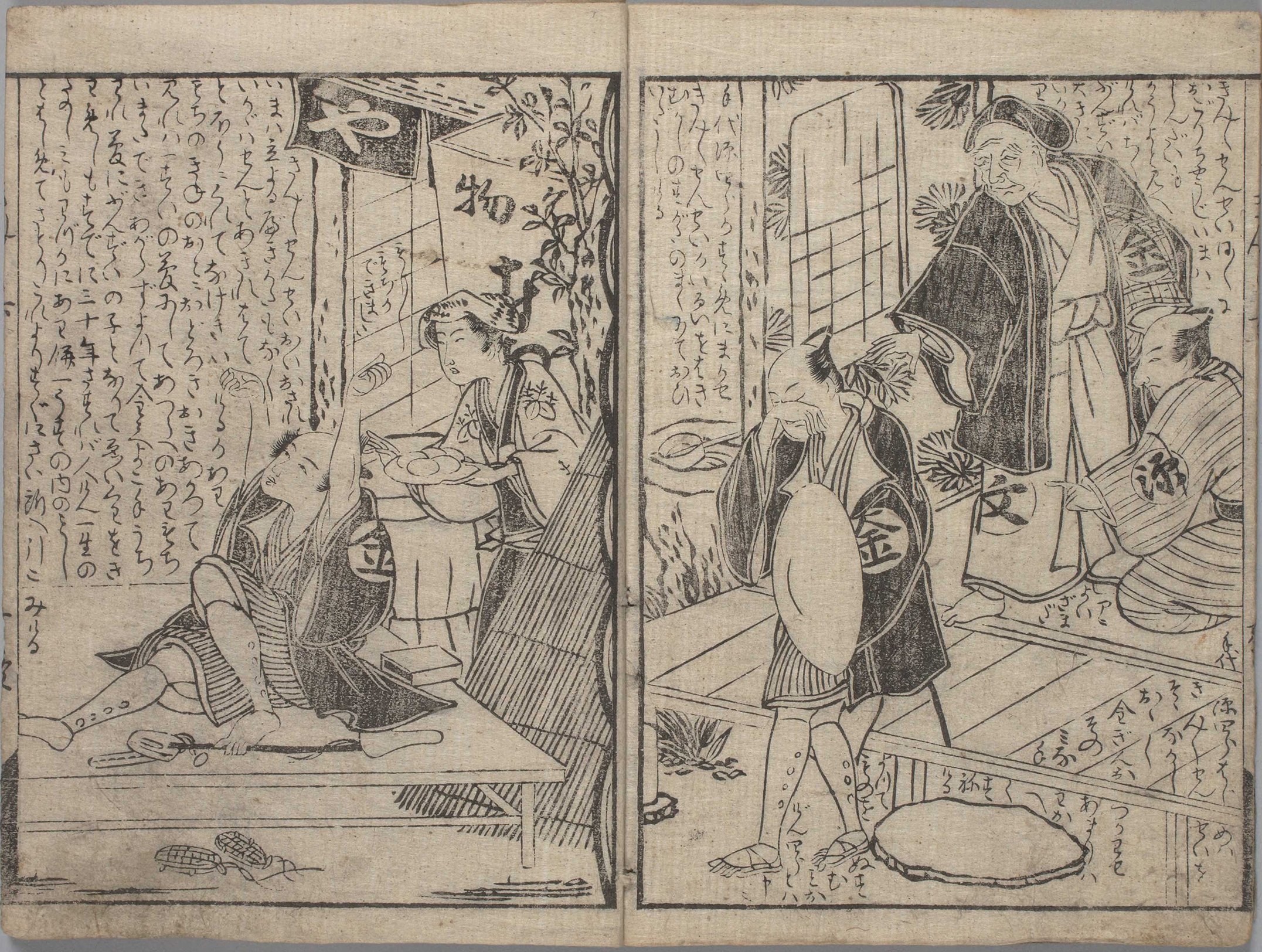

しかし、遊びほうける金兵衞に激怒した義父に追い出された……ところで金兵衛は目を覚まし、あらゆる世の楽しみも夢のようにはかないものと悟り、田舎へ帰ったというのが本作の筋立てです。

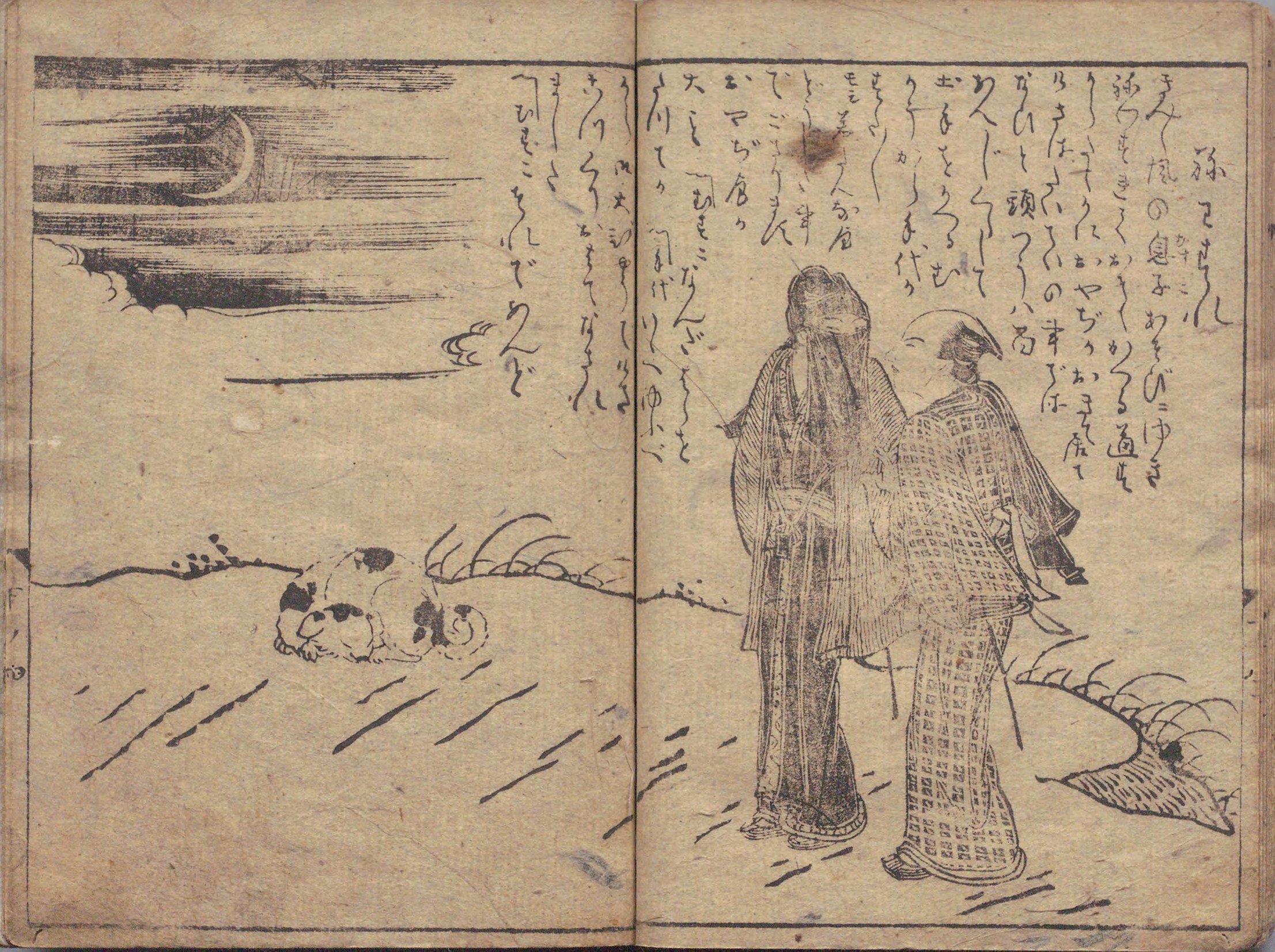

左の場面は、目が覚めてすべて夢だったことに気づいた金兵衛。

恋川春町画・作『金々先生栄花夢』より 国文学研究資料館所蔵

出典:国書データベース https://doi.org/10.20730/200015145

『金々先生栄花夢』は、もともと中国・唐代の伝奇小説『枕中記』の物語を能舞台に載せた謡曲「邯鄲」に材をとった作品です。その舞台を江戸に移し、もとの物語で主人公が夢にみた〈国の皇帝となって味わった栄耀栄華のさま〉を、江戸の遊び人たちの遊興におきかえ、そのファッションや言動を絵柄やセリフでいきいきと描きだしたのが、“古くさく”なく、“とびきりおもしれえ”ところだったのです。

これを発想したのが作者の春町ではなく、まして版元・鱗形屋でもなく、蔦屋重三郎だったというドラマの仮説は、文学史からすると大胆にすぎる推測です。とはいえ、同じ着想が当時、鱗形屋の元で細見改の仕事をしていた蔦屋重三郎にあったというのも、ありえない話ではないのかもしれません。

『金々先生栄花夢』が文学史上斬新な作品と言われるわけ

それにしてもこの作品、どれほど斬新なものだったのでしょうか。文学史上では青本を大人向きにし、「黄表紙」というジャンルを切り開いた作品、と説明されています。ドラマでも「描かれた人の振る舞いや言葉、風俗はとてもリアルで画期的」とされていましたが、そう単純なことではありません。

実際、流行語や当世事情などの取り込みは、先行する富川吟雪などの青本でも程度の差こそあれ、すでに行われていたことが知られています。ともあれ、流行の浮世絵師・勝川春章に私淑した春町の、今どき感たっぷりの絵こそが本作を新味あふれるものとしたことはまちがいないでしょう。

もう一つ見逃せないのが、作者・春町が俳諧をたしなんでいたことです。

俳諧というと、かの芭蕉が風雅を追究したような枯れた趣味と思われがちですが、本来、俳諧とは滑稽化・卑俗化を意味することばです。この時代の江戸では、知識や教養とたわむれることを楽しむような遊戯的な江戸座(俳諧の流派のひとつ)の俳諧が、通人たちの間でさかんに行われていました。蔦重の叔父とされる駿河屋市右衛門(ドラマでは蔦重の育ての親/演:高橋克実)をはじめ、吉原の旦那衆も例外ではありませんでした。

蔦重が“遊女による生け花”とのふれこみで売った『一目千本』(コラム#3参照)も、絵に俳諧の句を添えていました。ただ、それだけでなく、遊女の気質を種々の花に“見立て”るという概念的な操作そのものが俳諧の発想でした。

春町自身がたしなんだのは江戸座ではなく別流派の俳諧でしたが、身近にはのちに盟友となる平澤常富こと朋誠堂喜三二 (演:尾美としのり)ら、多くの江戸座俳人がいたはずです。『金々先生栄花夢』は、たんに青本に今どきの要素をとり入れたというだけではなく、謡曲の世界と青本という形式を意図的にまるごと俳諧化、つまり現代化して遊んだ作品だったのでしょう。

春町は、『金々先生栄花夢』を出した年の正月、鱗形屋から同じように青本の形式で当時流行していた笑話集『春遊機嫌話』(国立国会図書館蔵本)を出しています(あるいは、笑話集のほうが『金々先生栄花夢』より先に出されたという説もあります)。

こちらの笑話集でも、やはりさきの通人ぶった黒頭巾など今どきの風俗を盛りこんだり、七福神なかまで宴会をするのに恵比寿がいつも手にしている鯛を肴にしようとしたりと、青本の形式に絵と文章と双方からふざけかかって俳諧化しようとしており、その点で『金々先生栄花夢』と共通しています。

恋川春町画・作『春遊機嫌袋』より 国立国会図書館デジタルコレクションより転載

https://dl.ndl.go.jp/pid/9893279

先にも触れたように、文学史上は、青本という形式そのものを俳諧化した春町と鱗形屋の遊びを画期(ターニングポイント)として、以降の青本を「黄表紙」と通称しています。ただ、いきなりすべての作者・画工による作品の作風が変わるはずもなく、この点に疑問を呈せられることもあります。

しかし、ここから蔦重の成功の鍵の一つとなる「黄表紙」が大ブームとなっていったことに間違いはありません。

主要参考文献:

宇田敏彦「『金々先生栄花夢』異攷」(『近世文学研究の新展開―俳諧と小説―』ぺりかん社 2004)

加藤定彦「若き日の恋川春町」(『俳諧の近世史』若草書房 1998)

中村正明「『春遊機嫌話』序文をめぐって」(『國學院雑誌』第123巻第1号 2022)

松原哲子「安永四・五・六年の富川吟雪」(『実践国文学』第66号 2004)

法政大学文学部教授。日本近世文芸、18世紀後半~19世紀はじめの江戸文芸と挿絵文化を研究している。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。2003年に第29回日本古典文学会賞、2023年に第17回国際浮世絵学会 学会賞を受賞。著書に『天明狂歌研究』(汲古書院)、『大田南畝 江戸に狂歌の花咲かす』(角川ソフィア文庫)、『へんちくりん江戸挿絵本』(集英社インターナショナル)など。