今回は、平賀源内(演:安田顕)が濡れ衣によって入牢させられた挙げ句、まさかの獄死に至るという展開で終わりました。

「書をもって世を耕すように」と蔦重(演:横浜流星)に耕書堂の名を授けたことをはじめ、これまで随所に登場しては、蔦重を助けてきた源内先生。しかし、自賛していたエレキテルが思いもかけない悪評に晒されたうえ、みずからのもとで働いていた職人の弥七(演:片桐仁)に盗用されたことでおかしくなってしまいました。これをいいことに、何者かに消されてしまったというのですから、衝撃です。

ここまでドラマのなかで重要な役割を果たしてきた源内ですが、じつは蔦屋重三郎との関わりはそれほどよく分かっていません。というより、少なくとも文献のうえでは、蔦重が初めて改の役を務めた鱗形屋板の吉原細見『嗚呼御江戸』に源内が「福内鬼外」の名で序文を寄せているということ以外、まったく確認できないのです。

とはいえ、ドラマがこのように描きたくなるのにも理由があります。これから蔦重は、みずからを “流行の最先端をいく本屋”としてプロデュースしていきます。そのときのカギとなるのが「江戸戯作」(コラム「序の二」参照)なのですが、じつは源内こそ“江戸戯作の父”といえる存在だったのです。

平賀源内は享保13年(1728)、讃岐国(現・香川県)に生まれました。高松藩の志度浦の蔵番を3代にわたって務めた白石という微禄の家の子でしたが、脱藩して最初は大坂で学び、そして江戸へ出ます。その過程で生家の氏(白石)ではなく、南北朝時代に南朝方に仕えた先祖(と、源内みずから『平賀氏由来之事』に記す)の平賀氏を名のるようになったといいます。

讃岐の小藩に仕える役分を捨てて大坂で学んだのは、本草学という、薬になる植物や鉱物などの研究でした。

讃岐時代におそらく長崎へ遊学した経験から、源内は貿易によって日本の富が国外流出するのを防ぎたいという、この時代の人としては驚くべき志をもつに至ります。そこで、輸入品を国産品で代替すべく本草学の振興をはかり、鉱山開発、陶器生産、火浣布(石綿糸で作った不燃性の布)・金唐革(金属箔を貼って装飾した革)・エレキテル(摩擦による静電気発生装置)といった西洋の産物の試作に取り組んだのでした。

あり余る才能と、それを世人に認めさせんとする野心がこの人を文筆へと向かわせます。そして今日、文学史において「江戸戯作」と通称される読みものや人形浄瑠璃という、この時代の江戸で興隆しつつあった諸ジャンルの作品の数々を書かせるに至ったのです。

源内の自負たるや、すごいものでした。

『放屁論後編』(安永6年[1777]刊)に曰く「見識は吉原の天水桶よりも高く、智恵は品川の雪隱よりも深しと、こけおどしの駄味噌」。駄味噌、つまりくだらない自慢と言いながらも、みずからの見識の高さ、智恵の深さを誇ります。さらに、後編に続けて書かれた「追加」では、国益のために邁進する自身を理解しない世間への不満をこんなふうにぶちまけたのです。

人と生し冥加の為、国恩を報ぜん事を思ふて心を尽せば、世人称して山師といふ。……造化の理をしらんが為、産物に心を尽せば、人我を本草者と号、草沢医人の下細工人の様に心得、已に賢るのむだ書に淨瑠璃や小説が当れば、近松門左衞門・自笑・其磧が類と心得、火浣布・ゑれきてるの奇物を工めば、竹田近江や藤助と十把一トからげの思ひをなして、変化龍の如き事をしらず。我は只及ずながら日本の益をなさん事を思ふのみ。

人と生まれた恩を返そうと尽力しているのに山師扱い。分野の垣根を超えた万能の王者である龍のように国益を追求しているにもかかわらず、世は本草学者としては藪医者まがいとしか見ず、浄瑠璃や文芸を手がければ作者の部類と理解され(それでも近松門左衛門を引き合いに出す自己評価の高さとは!)、エレキテルなどではからくり細工人扱い――。

せいぜい一面しか見ない世の評価への不満を述べた、どんな枠にも収まらない才能の持ち主としての主張でした。

多くの追随者を生んだ源内作品の魅力

源内の名を高からしめたのは、風来山人の筆名で出した戯作、また福内鬼外の筆名で手がけた人形浄瑠璃でした。

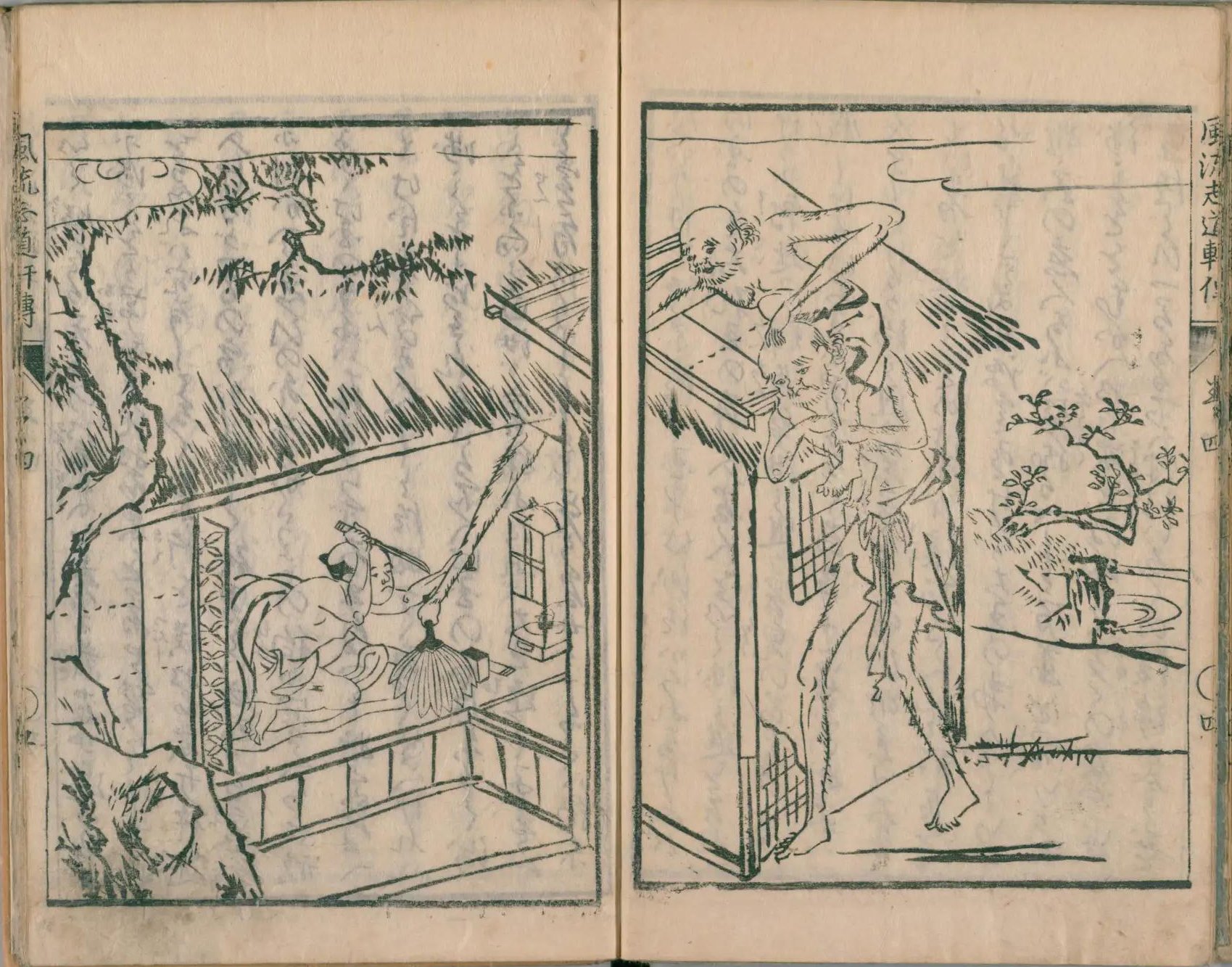

例えば、浅草寺境内を拠点にして、面白おかしく、ときに卑猥な講釈で人気を集めた談義僧志道軒を主人公に、世界を遍歴させるという奇想天外な筋立ての『風流志道軒伝』(宝暦13[1763]刊)、人気の女形役者の水死事件を題材として、地獄と龍宮をもまきこんだ男色話をくり広げた『根南志具佐』(同年刊)、多摩川の矢口渡で謀殺された武将新田義貞の次男義興の子弟や遺臣たちによる御家再興劇『神霊矢口渡』(明和7年[1770]、江戸外記座初演)などです。

風来山人『風流志道軒伝』巻2より、志道軒が手長・足長の国に行き、諸国をめぐるための羽団扇を奪われそうになる場面。

国立国会図書館デジタルコレクションから転載 https://dl.ndl.go.jp/pid/2554677

源内は作中に、江戸で評判の歌舞伎役者、見世物や巷の噂などを織りこみ、あるいは江戸やその近郊の歴史をふまえた舞台設定をして、当地の人びとの喝采を博したのです。経済と社会の安定的な発展のうえに、錦絵をはじめとする独自の文化が花開こうとする都市の空気をよく捉え、その繁栄を言祝ぐその作風は、わずか数年前、宝暦6年に江戸に出てきたとは思えないほど。まさに源内には、人心の機微をよくとらえる力があったといえるでしょう。

蔦屋重三郎と話をする朋誠堂喜三二(右)*第15回より

その評判は、多くの追随者を生みだしました。ドラマでも重要な役割を果たしている朋誠堂喜三二(演:尾美としのり)は、当初、源内門人「戯蝶」を名のっていました。彼は、源内の小文『天狗髑髏鑑定縁起』の中で、「風来山人」(源内)あるいはそれに類する名を騙る人物がそれらしい文体で書いたものが続々と出される状況を、このように記しました。

我風来先生、戯に筆を採、多くの小説世に行れてより、近世開板の俗文、名をかすり、文意を贋、或は直に風来山人と記すもあり。

ここで非難された偽者たちだけではありません。この喜三二も含めた多くの“後進”が源内を江戸戯作の祖として敬愛するようになります。

板元伏見屋善六が源内没後5か月にして、この『天狗髑髏鑑定縁起』を含めて源内が出した小冊子6点を集めて『風来六部集』(安永9年[1780]序、刊)として刊行します。このときに序文を頼まれたのが、源内門人として、源内の号「天竺浪人」ならぬ「天竺老人」を名のった森島中良でした。幕府の蘭方医桂川家に生まれ育ちながら、戯作に遊んだ人物です。

さらに約2年を経て、遺稿集『飛花落葉』(天明3年[1783]刊)を編んだのが大田南畝(演:桐谷健太)でした。ドラマにもこれから登場し、江戸の出版界の大立て者となる人物です。

彼が弱冠19歳にして出版した狂詩集『寝惚先生文集』(明和4年刊)に源内の序をもらってより源内を敬愛し、一時期はその文体模擬を試みたりするほどでした。源内の小文が散逸するのが惜しいと南畝が編纂した『飛花落葉』には、異例といってもいいほど多くの文人から序文・跋文(あとがき)が寄せられています。

南畝や喜三二、中良のほか、田沼意次(演:渡辺謙)のもと源内とともに暗躍した四谷の煙草屋にして戯作者・狂歌人であった平秩東作(演:木村了)、南畝とともに江戸狂歌の流行を牽引した朱楽菅江(演:浜中文一)など。これらの文章は源内に対する親愛と敬意にあふれています。

このように、江戸戯作を牽引する多くの作者たちにとって仰ぎみるべき存在だったのが源内先生でした。

今もなお謎多き源内の死

さて、今回のドラマで描かれた源内の死にはいまだに謎があります。その状況をめぐっても同時代だけでなく、のちの時代までも異なる情報を伝えるさまざまな文献が錯綜している状態です。

それらのなかでもっとも詳しく確からしい史料は、江戸の草分名主という由緒正しい名主家の当主で、『江戸名所図会』『武江年表』などを編纂した斎藤月岑の記述。また、これと一致する「神田久右衛門町代地録の写」です。神田久右衛門町(現在の千代田区東神田3丁目付近)というのは源内がこのときに借りていた家の所在地とされますから、信憑性は高そうです。

これらによれば、安永8年11月21日暁、前夜より居宅を訪れていた秋田屋という米屋の息子久五郎(演:齊藤友暁)と、勘定奉行松本秀持(演:吉沢悠)に仕えた丈右衛門(演:矢野聖人)の二人に源内が切りつけ、丈右衛門は逃げおおせたものの久五郎は深手を負って落命に至り、源内は22日明方に召し連れられて入牢、翌年2月に獄死したというものです。

これらの史料によっても、なぜ源内が刃傷に及んだのか、理由はわからないままです。そこでドラマのような想像も可能になったわけです。

丈右衛門は源内の無二の知友だったと記す文献もあります。一方、意次の腹心の勘定奉行松本秀持の家中の者(丈右衛門)と、江戸の経済において重要な存在である米屋の息子(久五郎)という組み合わせには、確かに想像をたくましくさせる何かがあります。

平賀源内という人物は、このように最期まで多くの人の注目を集める非凡な人物でした。

参考文献:

石上敏『平賀源内の文芸史的位置』北溟社 2000

日野龍夫「平賀源内と国益」『江戸文学』24号 2001

福田安典『平賀源内の研究 大坂篇』ぺりかん社 2013

福田安典「平賀源内の死の前後」『医譚』107号 2018

小林ふみ子「風来六部集」長島弘明編『〈奇〉と〈妙〉の江戸文学事典』文学通信 2019

法政大学文学部教授。日本近世文芸、18世紀後半~19世紀はじめの江戸文芸と挿絵文化を研究している。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。2003年に第29回日本古典文学会賞、2023年に第17回国際浮世絵学会 学会賞を受賞。著書に『天明狂歌研究』(汲古書院)、『大田南畝 江戸に狂歌の花咲かす』(角川ソフィア文庫)、『へんちくりん江戸挿絵本』(集英社インターナショナル)など。