駿河屋の2階で忘八たちが不敵な笑みを浮かべながら会合を開いたり、田沼家の屋敷で意次と平賀源内が策略を練ったりと、「べらぼう」では人と人が集う多くのシーンが見られます。当然、集まる時刻を決めた上でのことも多かったはず。でも、ほとんどの人たちが時計を持たない時代に、どのようにして時刻を知ったのでしょうか?

今回の「『べらぼう』の地を歩く」は“時”に関する場所を訪ねます。

※この記事は、NHK財団が制作する冊子「『べらぼう』+中央区」のための取材をもとに構成したものです

江戸時代の時刻は“不定時法”と呼ばれるもので、日の出と日没を基準にして、昼夜をそれぞれ6等分し、一刻や一時としていました。つまり、1日は12刻で、季節によって一刻の長さが異なっていたのです。

大名や裕福な商人の中には西洋の時計を不定時法に合わせて改良した“和時計”を持つものもいたようですが、一般的な町人たちの間では時計はほとんど普及していませんでした。

「忠臣蔵八景 二だん目の晩鐘」セイコーミュージアム銀座蔵

訪れたのは中央区日本橋小伝馬町の十思公園内にある「石町時の鐘」。

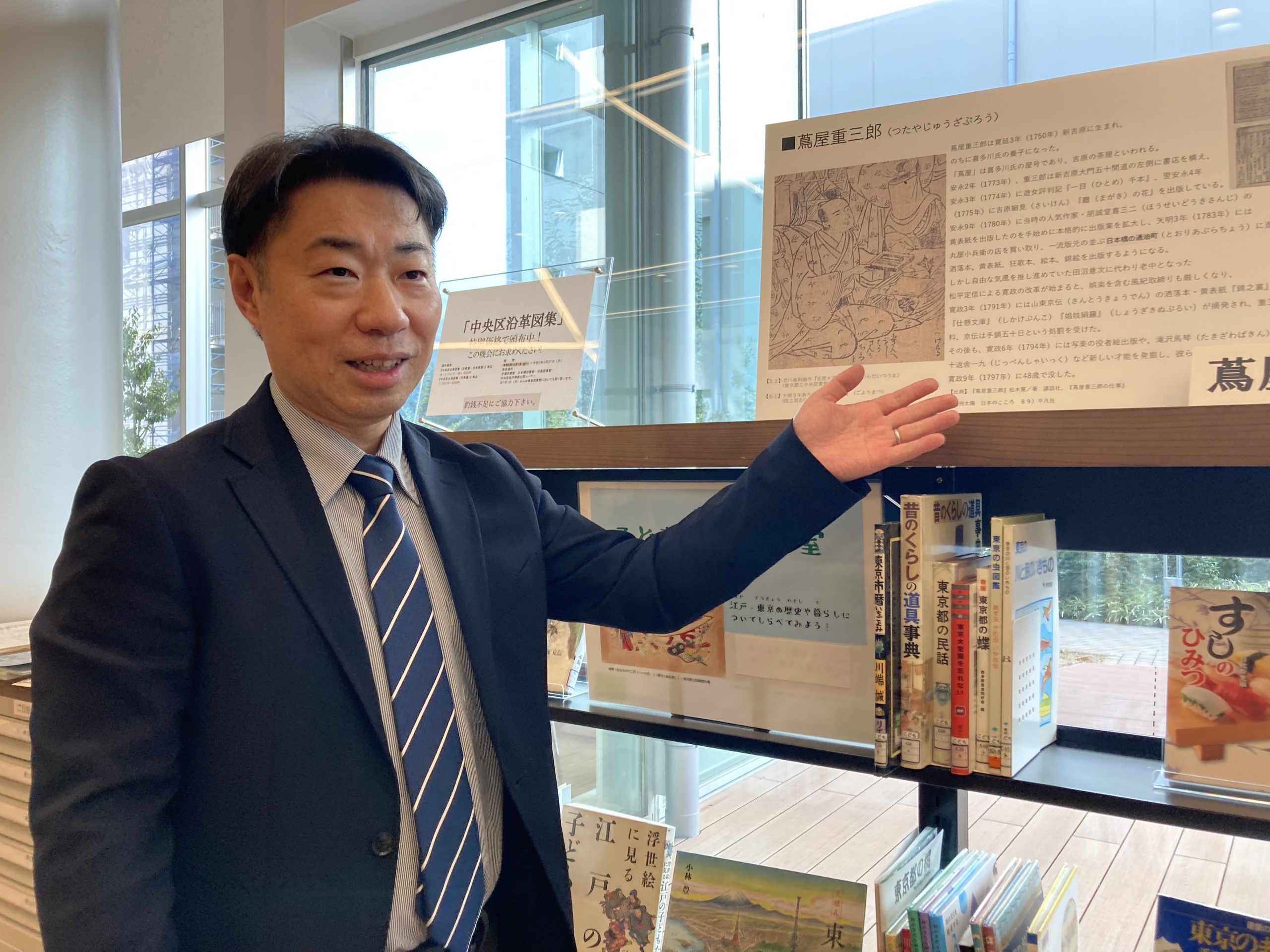

前回(柳橋)に続いて、中央区教育委員会の学芸員、増山一成さんに案内していただきました。

――江戸の人たちはどうやって時刻を知ったのでしょうか

増山さん 江戸で暮らす町人たちは、時刻を告げる時鐘、いわゆる「時の鐘」によって時を把握していました。

――鐘の音で時刻を知ったのですね

増山さん 江戸にはこの“石町時の鐘”など町奉行管轄の鐘が2か所、上野の寛永寺など、寺社奉行管轄の鐘がおよそ10か所に置かれ、江戸全体で時をしらせる鐘の音が聞こえるようにしたそうです。鐘が置かれた場所には和時計などで時刻を計っていたところもあり、その時計をつかいながら一刻ごとに鐘をついていました。

――何時かわかるよう、鐘をつく回数も変えていたのですよね

増山さん まず、これから時をしらせますよ~という合図の“捨て鐘”を3回つきまして、少し間を開けて九つ時なら9回、六つ時なら6回と鐘をついてしらせます。

――待ち合わせるときはどうしていたのでしょうか

増山さん もちろん、当時の人々にとっても時間を決めて集まることはごく一般的なことです。ただ、鐘がつかれる間隔は一刻ごと(およそ2時間ごと)ですから、“午の刻(九つ頃)の鐘が鳴るころに集まりましょう”、などと申し合わせても、肌感覚によることも多く、半刻(1時間)程度の遅れなどは許容範囲で、アバウトなものが多かったと思います。

みなが時間ぴったり同時に集まるなんてことはあまりなかったかもしれませんね。一方、江戸城に登城する武士たちは、遅刻しないように、城内で打ち鳴らされる登城の時刻を報せる太鼓の音が鳴り終えるまでに、出勤していたそうです。

――鐘はだれがついていたのですか

増山さん “時鐘役” や“請負人”などと呼ばれる鐘をつくことを専門とする人たちです。朝夕を通して1日に12回(12刻分)鐘をつくわけですから、1人ではなく数人で対応していたようです。

――人件費や運営費がかかりますね

増山さん 家屋を所有する“家持町人”1軒につき、“鐘撞銭”と呼ばれる料金を徴収し、鐘の管理・運営費をまかなっていました

――町人たちからお金を徴収していたのですね

増山さん この“石町時の鐘”の場合は、鐘の音が聞こえる410町と、かなり広い範囲から鐘撞銭を集めています。代金は1か月に4文程度、今でいえば100円程度ですが、徴収には苦労していたそうです。

増山さん 江戸に置かれた時の鐘のうち、最初に設置されたのが、この、本石町の時の鐘だといわれています。現在の鐘は江戸中期の宝永8年(1711)に改鋳されたものですが、“石町は江戸を寝せたり起こしたり”などと川柳に詠まれたように、この時の鐘はまさに江戸っ子たちの生活において、なくてはならない役割を担っていました。

――この十思公園は、あの平賀源内にも大きくかかわりのある“伝馬町牢屋敷”の跡地でもありますね

増山さん 死罪となった者の刑が牢屋敷で執行されるときには、“石町時の鐘”の音を合図に行われたそうですが、情けをかけて、鐘をつくのを少し遅らせることもあったとか……。

現在、“石町時の鐘”は十思公園内に置かれていますが、もともとは公園から西に400メートルほど離れた場所にありました。

明治になって時の鐘はその役目を終え、鐘は近隣に住んでいた個人が所蔵することになります。その後昭和5年に、関東大震災の復興の象徴として寄贈され、この公園に移されたということです。

ちなみに、“石町時の鐘”は、除夜の鐘として一般の方々も鐘をつくことができます。現在は工事中のため、鐘が置かれた鐘楼堂の中には入れませんが、今年の夏ごろには工事が終わる予定だそうです。江戸市中に時を報せ、ここからすぐそば、現在の日本橋大伝馬町に「耕書堂」を構えていた蔦重が毎日その音を聞いていた鐘を一度ついてみてはいかがでしょうか。

「石町時の鐘」は東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」から徒歩3分程度です

中央区ホームページ/中央区内の文化財※ステラnetを離れます

(取材・文 平岡大典[NHK財団])

(取材協力 中央区教育委員会)

(写真 Kosuke Kurata)

この記事は、NHK財団が制作するPR冊子「『べらぼう』+中央区」(4月以降配布開始予定)のために取材した際の情報などをもとに構成しました。

NHK財団では大河ドラマや連続テレビ小説のご当地のみなさまとともに、冊子やポスターなど様々なコンテンツを制作しています。

詳しくは NHK財団・展開広報事業部までお問合せください