「今までの“倍”売れる『吉原細見』を作ってみせますぜ!」 地本問屋たちの前で啖呵を切った蔦重。倍売れば、念願の地本問屋の仲間入りができるだけでなく、吉原に来る客もそれだけ増えるって寸法。さて、その思惑やいかに?

今回の“「べらぼう」の地を歩く”は、客たちはどうやって吉原に行ったのか、その「起点」ともなった場所を訪ねます。

※この記事は、NHK財団が制作する冊子「『べらぼう』+中央区」のための取材をもとに構成したものです

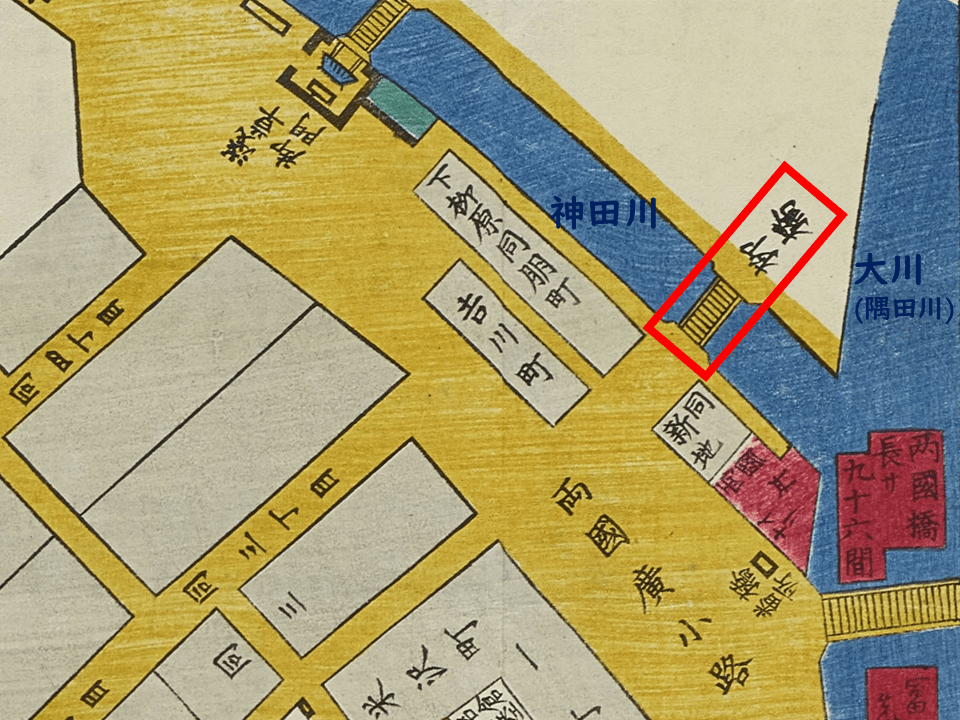

江戸時代、吉原へは舟で行くのが人気でした。その舟の発着場が“柳橋”のたもと、隅田川に流れ込む神田川沿いの河岸です(現在の中央区東日本橋、台東区柳橋)。

このあたりは江戸っ子が舟から花火や月見を楽しむ舟遊びの場所であり、芸者たちの芸を楽しむ花街であり、吉原への遊客が利用する舟宿や料亭などが立ち並ぶ場所でもありました。

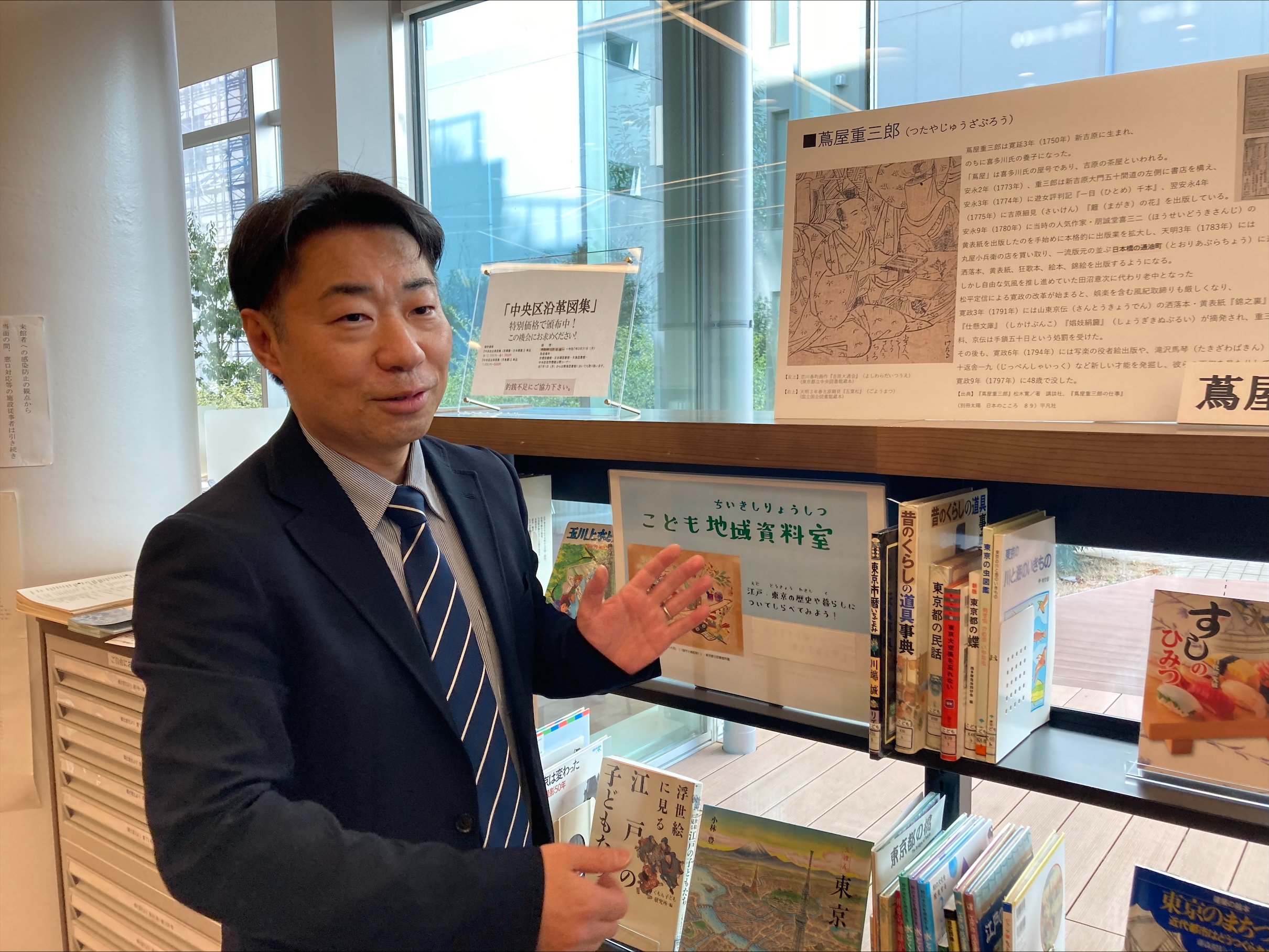

中央区教育委員会・学芸員の増山一成さんにお聞きしました。

――江戸市中から吉原へ行くには、どのような手段があったのでしょうか

増山さん 吉原に行くには、徒歩や、駕籠、舟、馬を利用する方法がありましたが、吉原が現在の日本橋人形町から台東区千束に移って間もなく、寛文元年(1661)には馬で行くことを幕府が禁じています。

――なぜ、馬で行くことが禁じられたのでしょうか?

増山さん 当時、馬に乗ることができるのは身分の高い武士に限られます。そのような者が吉原に馬で堂々と……、というのを時の幕府が良く思わずに、ご法度にしたのでは。

また、吉原は武士、農民、職人、商人といった社会階級には当てはまらない特異な世界です。高い身分や権力を振りかざすことを“野暮”だと嫌いましたし、武士といえども、馬で大門を入るなど、野暮の骨頂だったのでしょう。

舟で行くのが“粋”だった

――舟を利用する人も多かったとか

増山さん 舟で吉原に行くのは“粋”だとされましたから。

――なぜ、舟で行くことが“粋”なのでしょうか

増山さん まずは柳橋近辺の料亭で一杯ひっかけて、お金をかけて舟に乗って吉原に向かうことが“見栄”をはることであり、その道中や遊女に会うまでの時間を楽しむことが“粋”、つまり格好良いことでした。そういったことが上客のたしなみでもあったわけです。

――舟で行く際の行程は?

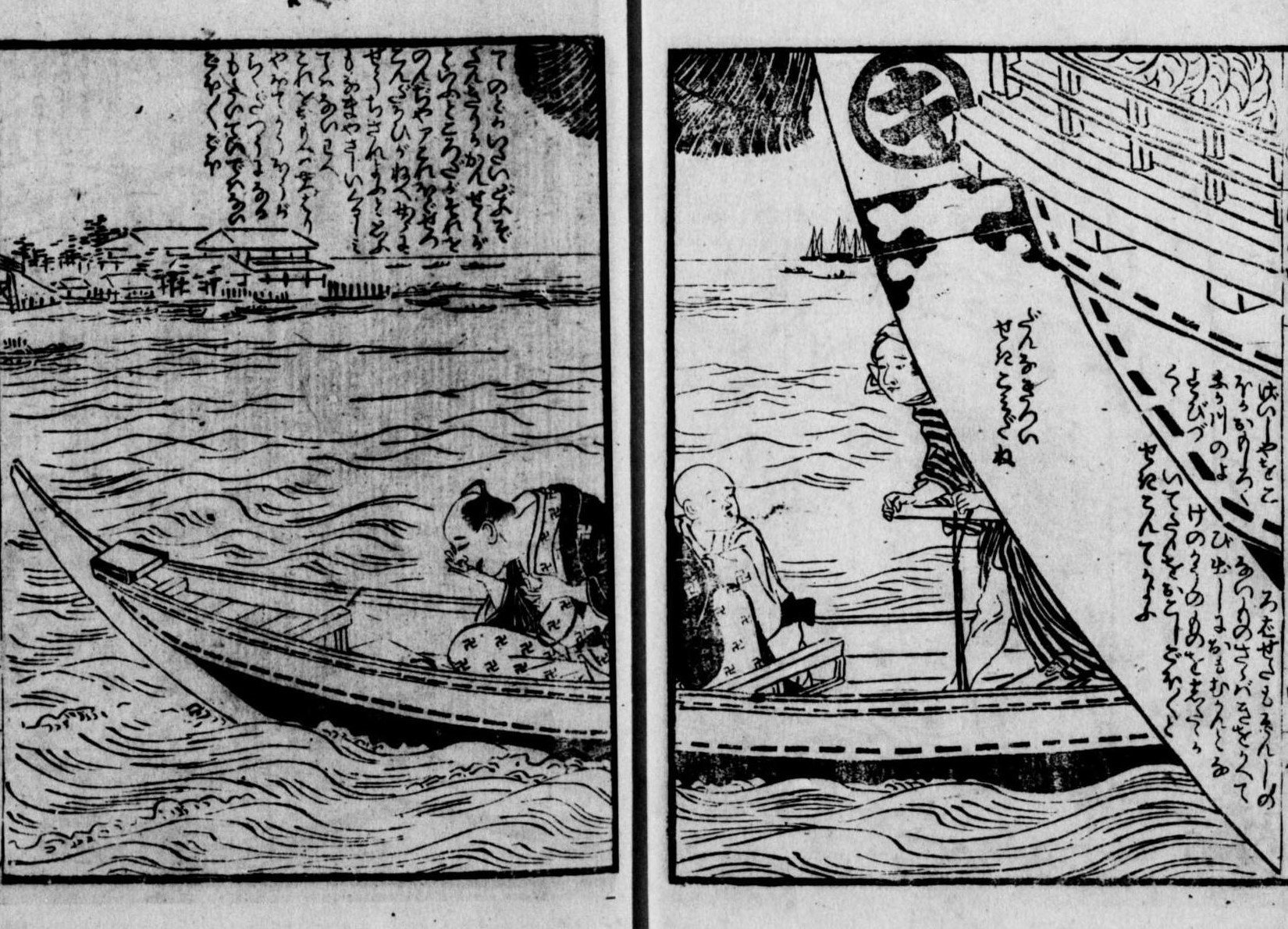

増山さん 柳橋から「猪牙舟」と呼ばれる小型舟に乗って大川(現在の隅田川)をのぼり、山谷堀(現在の台東区東浅草1丁目あたり)で舟を降り、そこからは日本堤の土手を駕籠や徒歩で吉原に、というコースです。

森羅万象 著 ほか『色男其所此所』国立国会図書館デジタルコレクション

――猪牙舟は相乗りですか?

増山さん 普通は船頭1人に客が1人か2人でしょうね。粋なことだとはいえ、おおっぴらにはできないことですから。吉原通いの町駕籠には顔を合わせることがないように窓がなかったようですし。

――やっぱり、こっそり行くものだったんですね。料金はどのくらいだったのでしょうか?

増山さん 柳橋から山谷堀まで距離にして3キロ強ですが、今のお金で3千円くらいでしょうか。

――江戸時代、柳橋周辺はとっても賑わっていたと聞いています

増山さん その賑わいは「柳橋川へ蒲団をほうりこみ」などと川柳にうたわれたほどです。舟宿から河岸に浮かぶ舟まで蒲団を運ぶ時間がないほどに忙しく、船頭などが舟へ蒲団を投げ入れている様が、川へ放り投げているように見えたという。このあたりの賑わいぶりが感じられますね。

増山さん 現在の柳橋の欄干には赤や青の「かんざし」をモチーフとしたレリーフが取り付けられています。このあたりは江戸から明治にかけて花街として栄えた場所でしたので、大勢の芸者がいたことで知られています。

柳橋の近く、東側には隅田川にかかる両国橋。南は一大問屋街である日本橋横山町。さらに進むと蔦重が耕書堂を開いた日本橋大伝馬町を経て日本橋本町につながる「大伝馬本町通り」で、江戸時代には、ここは江戸屈指の目抜き通りでした。

日本橋大伝馬町で「江戸刷毛」を売る店を見つけました。蔦重が生まれる前、享保3年(1718)創業で、現在も創業当時と同じ場所に店を構えています。

柳橋につながる神田川沿いの護岸には、今もいくつもの船宿が軒を連ね、屋形船などの船着き場になっています。江戸の風情を感じることのできる光景に、ちょっとしたタイムトリップ気分が味わえるかもしれません。

そういえば、隅田川の花火大会の起源は将軍吉宗の時代、享保18年(1733) の両国の川開きで打ち上げられた花火だそうです。その後、このあたりで打ち上がる花火は年中行事となり、江戸っ子が心待ちにする娯楽となります。きっと蔦重も満面の笑みを浮かべながら、大輪の花火を見上げていたのではないでしょうか。

柳橋へは都営浅草線「東日本橋駅」、都営新宿線「馬喰横山駅」、 JR「馬喰町駅」または「浅草橋駅」から徒歩で。

中央区ホームページ/中央区内の文化財※ステラnetを離れます

(取材・文 平岡大典[NHK財団])

(取材協力 中央区教育委員会)

(写真 Kosuke Kurata)

この記事は、NHK財団が制作する冊子「『べらぼう』+中央区」(4月以降配布予定)のための取材をもとに構成したものです。

NHK財団では大河ドラマや連続テレビ小説のご当地のみなさまとともに、冊子やポスターなど様々なコンテンツを制作しています。

詳しくは NHK財団・展開広報事業部までお問合せください