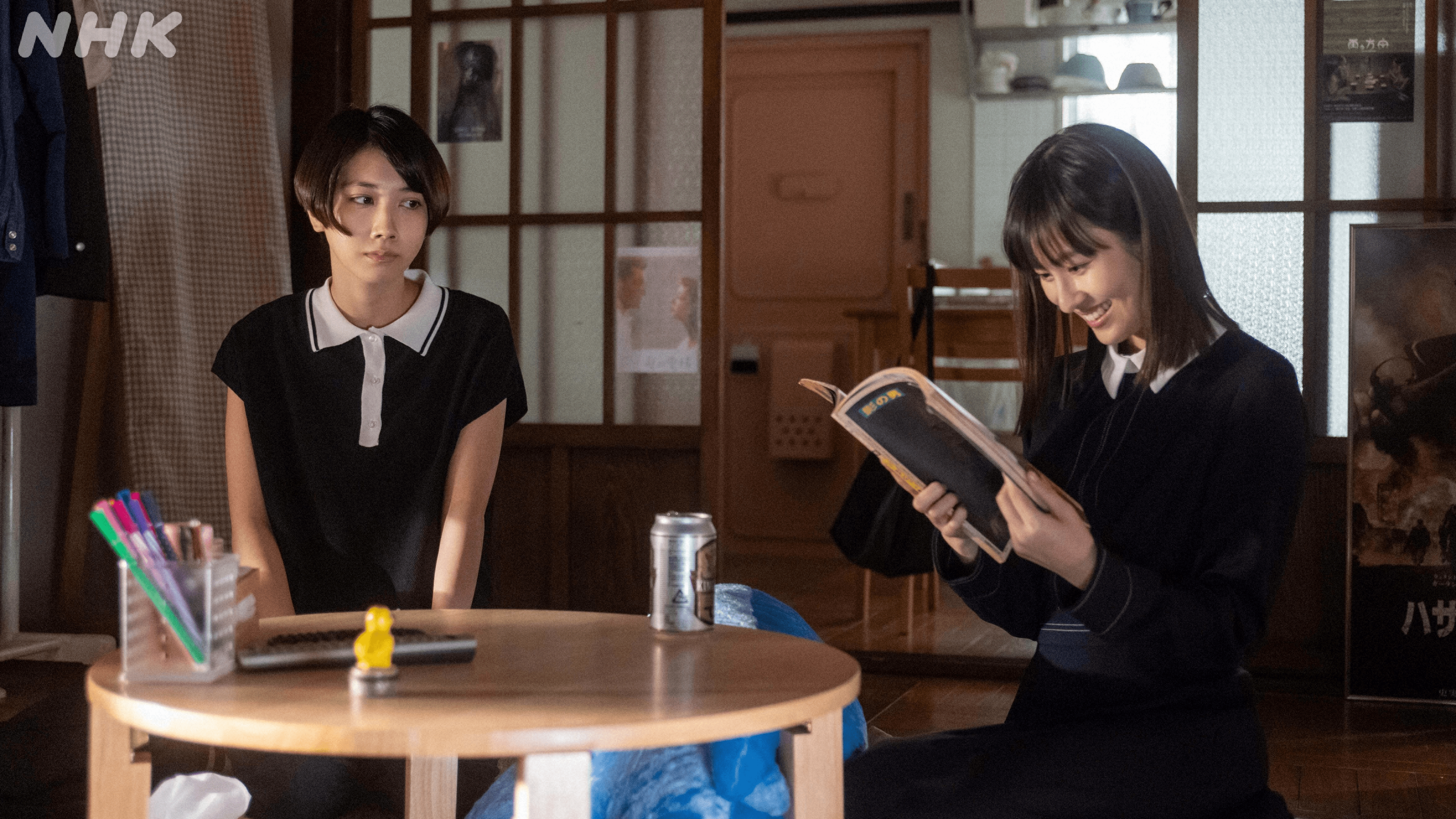

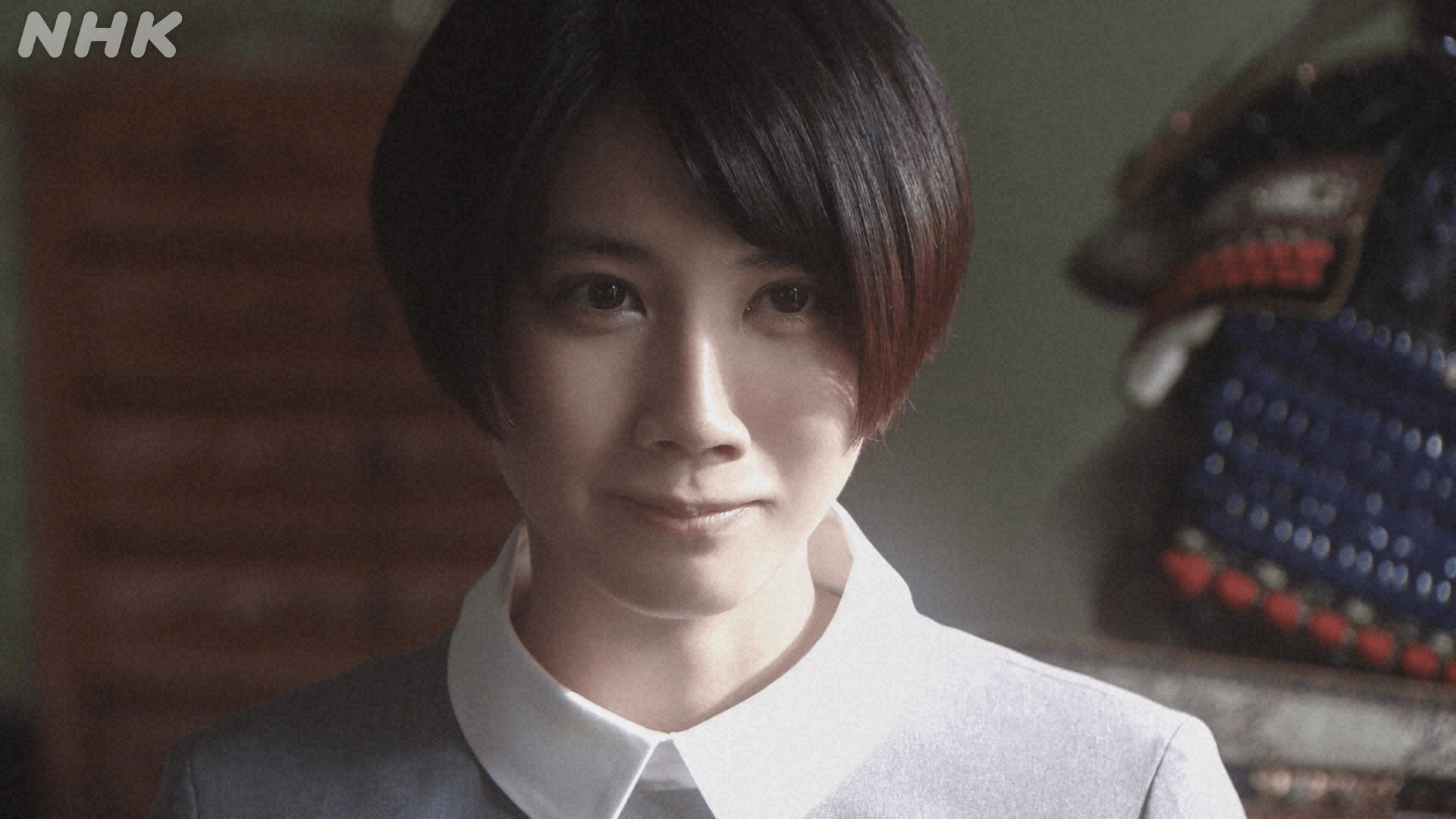

10月16日からスタートした夜ドラ『ミワさんなりすます』。ふとしたことから激推し俳優宅の家政婦になったフリーター・久保田ミワ(松本穂香)の、いつバレるかヒヤヒヤしっぱなしの“なりすまし”ライフを描いた物語です。

コメディなのに、予想もつかない展開の連続で、スリリング。放送直後から、原作ファンも、原作未読の人も、毎晩「どうなるの?」とハラハラしています。4週目の最後に、ミワさんは八海(堤真一)に、自分が美羽さくら(恒松祐里)のなりすましであることを告白し、5週目の最初では、実は八海がそのことを初期の段階から知っていたことが明らかになります。

これは原作のマンガにはないオリジナル展開で、今後、ますます予測不能の展開が待ち構えている予感です。本作の制作秘話などを、夜ドラ編集長で、本作の制作統括でもある渡辺悟さんにお話を伺いました。

※この作品をドラマ化した理由、本作の制作秘話などを聞いたインタビュー前編はこちら

――SNS では放送終了後、毎回盛り上がっていますね?

「ドキドキする」という声が多く、バレるかバレないかの緊張感を視聴者のみなさんも楽しんでくださっているという実感があります。夜ドラでは、それぞれのドラマごとにアカウントを作るのではなく、夜ドラ枠としてアカウントを運営しています。ひとつのドラマが終わっても、同じフォロワーさんたちが新たなドラマに関する投稿を楽しんでいただける形になっているのですが、最近は、『ミワさんなりすます』ファンの方々が定着してくださっている感触があります。

――ドラマでは、世界的俳優・八海崇の出演作品のワンシーンが流れるなど、細かいところまで作り込まれていますね。

第1話に登場した、映画『許されざる戦争』で、戦地で部隊を率いていよいよという場面で、「でも、やるんだよ」と語るのは八海の大事な見せ場です。あれは撮影初日に、浦賀で撮影したものです。雲ひとつない、撮影には最高の日で、“南国で苦戦する兵士”の映像を最高な状態で撮影できました。しかし、7 月上旬のすごく暑い日で過酷な現場でした。兵士の衣装を着ている堤さんはかなり暑かったと思うのですが、常に真剣な表情で、きっと心の中では「でも、やるんだよ」と叫んでいらっしゃったと思います。

――ミワさんの家に飾られている、八海崇のフィギュアや出演作の DVD パッケージ、ポスター、インタビューが掲載されている雑誌などの作り込みもすごかったですね。細部へのこだわりぶりが画面からも伝わってきました。

小道具のうち、しっかり映るものはドラマ用に用意しました。DVD のパッケージや部屋に貼られている映画のポスターなどは、ありそうでない映画をスタッフが妄想して作ったんです。ミワさんが大好きな八海崇出演作が戦争ものだったこともあり、戦争や SF、任侠物が多くなっています。

フィギュアは、7月はじめに行われた衣装合わせの際に、衣装を着ていただいた堤さんのデータを3Dで撮影して制作した、リアルな堤真一版八海崇フィギュアです。360度全方位のデータが必要だったので、回転する椅子に座っていただきました。堤さんは現場のいろんなものを楽しんでくださるので、この時も面白がってやっていただき、現場がとっても明るかったです。

――既に放送されたエピソードで印象的だったシーンがあれば教えてください。

第11話では、ミワさんは八海の案内で銀座のレストランに行きます。そこで二人は映画『パラサイト』に出演していた韓国の俳優ソン・ガンホのことを話し始めるのですが、ドラマではあくまで「映画の話で盛り上がった」という設定。そのため、ミワさんが同じくソン・ガンホ主演の『殺人の追憶』について語り始めるところで音声はオフにされて、彼女のモノローグが入ります。

そうした場面にもかかわらず、松本さんはセリフを完璧に記憶して現場にらっしゃいました。それをリハーサルの時から立て板に水のようにすらすらと話す姿に、堤真一さんも「すごいね!」と驚嘆していらっしゃいました。表には出ないところも力を抜かないことで、ドラマの世界観やキャラクターの人物像が土台からしっかり作られているんだと感じました。そうした土台があるからこそ、松本さんのお芝居には細かなところに面白い見どころがいっぱいあるのです。

僕が個人的に好きなのは、第9話で本物の美羽さくらに八海邸での経験を話している場面で、書庫に八海と二人きりで閉じ込められたことを話した後に、照れながら体を左右にゆするところです。みなさんもぜひ、細かなところまでじっくりと楽しんでいただければと思います。

――1〜4 週目までは原作にほぼ忠実に進んでいましたが、4 週目の最後にミワさんがとうとう八海になりすましを告白するという衝撃の展開で本当に驚きました。

原作の連載は続いていますが、ドラマとしては、クールで完結させる必要があります。ドラマの途中からオリジナル展開になるであろうと考え、あらかじめ原作の青木U平先生や出版社の編集者にそのことを了承していただく必要がありました。そこで、脚本の徳尾浩司さんも同席して、お話の場を設けたんです。そしたら、何の問題もなく、どうぞどうぞ、とご快諾いただけました。

青木先生と徳尾さんは年齢も近く、お話もすごく合って2時間くらいは話をしましたでしょうか。4週目までは原作を私たちが脚本にしたので、先生にご確認いただいておりましたが、5週目以降はこちらで完成させたものを「こうなります」とお渡ししました。先生には「楽しく読ませていただいています」とおっしゃっていただきました。

5週目からは原作とは違う世界線が展開していくことになるため、原作ファンも、原作を読んでいないドラマファンも両方が楽しめる作品にしたいと思っています。原作とは異なるものの、齟齬があるわけではありません。ミワさんをはじめとする登場人物をきちんと踏襲した上で、ストーリーを考えています。ですから、「久保田ミワや美羽さくら、八海崇たちにこういう人生があったかもしれない」と、思いながら楽しんでいただければうれしいですね。

――ドラマが描くテーマのひとつに、“推し”というものもあります。ミワさんも、本物の美羽さんも熱烈な八海推しですが、推しに対する気持ちが必ずしも同じではないようです。また、ミワさんは八海に恋愛感情を抱いているようですが、だからといって「付き合いたい!」「結婚したい!」とアプローチしているわけではありません。ドラマを観ながら、“推し”とは何か? ということを考えずにはいられなくなるのですが、渡辺さんはどのようにとらえていますか?

“推し”という文化は、なかなかに現代的で独特だと思うんですよね。かつて、映画俳優は完全に神様のような存在で、断じて近づけないけど強い憧れを抱いていたと思うんです。映画のスクリーンでしか見ることができず、本当に実在しているのか? と、疑問に思ってもおかしくない。でも、今はいろんなところで動画や写真が見られるし、本人が SNS で発信していることもあるし、“神の人間化”がどんどん起きていると思うんです。

推しがリアルに存在していて、実際に会えるほど近くなったとして、その先に、ファンと推しの関係がやがて友人、恋人、家族になるかというと、それは難しい。近づききってしまうと、“推し”として崇めていた神様性は確実に失われます。大好きな“推し”は遠くで輝いていてほしい、でも、近づこうと思えば近づけるこの時代において、ミワさんはギリギリのところにいると思うんです。同じ部屋の中で、同じ空気吸っちゃっていますけど、あまり親しくなると神様が神様じゃなくなってしまう。ミワさんというキャラクターはこの距離感も大事にしているのではないかと思うんです。

これってすごく今っぽいんですよね。恋のようなものを感じていても、本当に成就すると何かが失われてしまう。ストレートな恋愛物語とは大きな違いだと思うんです。ファンと推しの関係性とは何なのか、ミワさんは推しである八海との距離感をどうしていくのかは、ドラマの中でぜひ確かめてほしいと思っています。

4週目まではミワさんのなりすましがバレてしまわないか、ハラハラさせられっぱなしでしたが、ミワさんがずっと嘘をついていたことが明らかになってしまった今、果たして、八海にとっての「かけがえのない人」でいられることはできるのでしょうか? ドラマから入った人はもちろんのこと、原作を読んでいる人にとっても、5週目以降はさらに予測不能な展開が待ち受けています。ミワさんと八海の関係性、ミワさん自身の将来など、ますます目が離せません。

NHKチーフ・プロデューサー。「夜ドラ」編集長。主な作品は「卒業タイムリミット」(22年)「超人間要塞ヒロシ戦記」(23年)など。

兵庫県生まれ。コンピューター・デザイン系出版社や編集プロダクション等を経て2008年からフリーランスのライター・編集者として活動。旅と食べることと本、雑誌、漫画が好き。ライフスタイル全般、人物インタビュー、カルチャー、トレンドなどを中心に取材、撮影、執筆。主な媒体にanan、BRUTUS、エクラ、婦人公論、週刊朝日(休刊)、アサヒカメラ(休刊、「写真好きのための法律&マナー」シリーズ)、mi-mollet、朝日新聞デジタル「好書好日」「じんぶん堂」など。