(2022年8月・ヘルソン近郊ノバ・ゾリャ村・撮影:坂本卓)

*ロシア軍の侵攻から1年9か月。最前線の戦況は、くわしく報じられていますが、避難することもままならない住民の苦悩は、十分には伝えられていません。

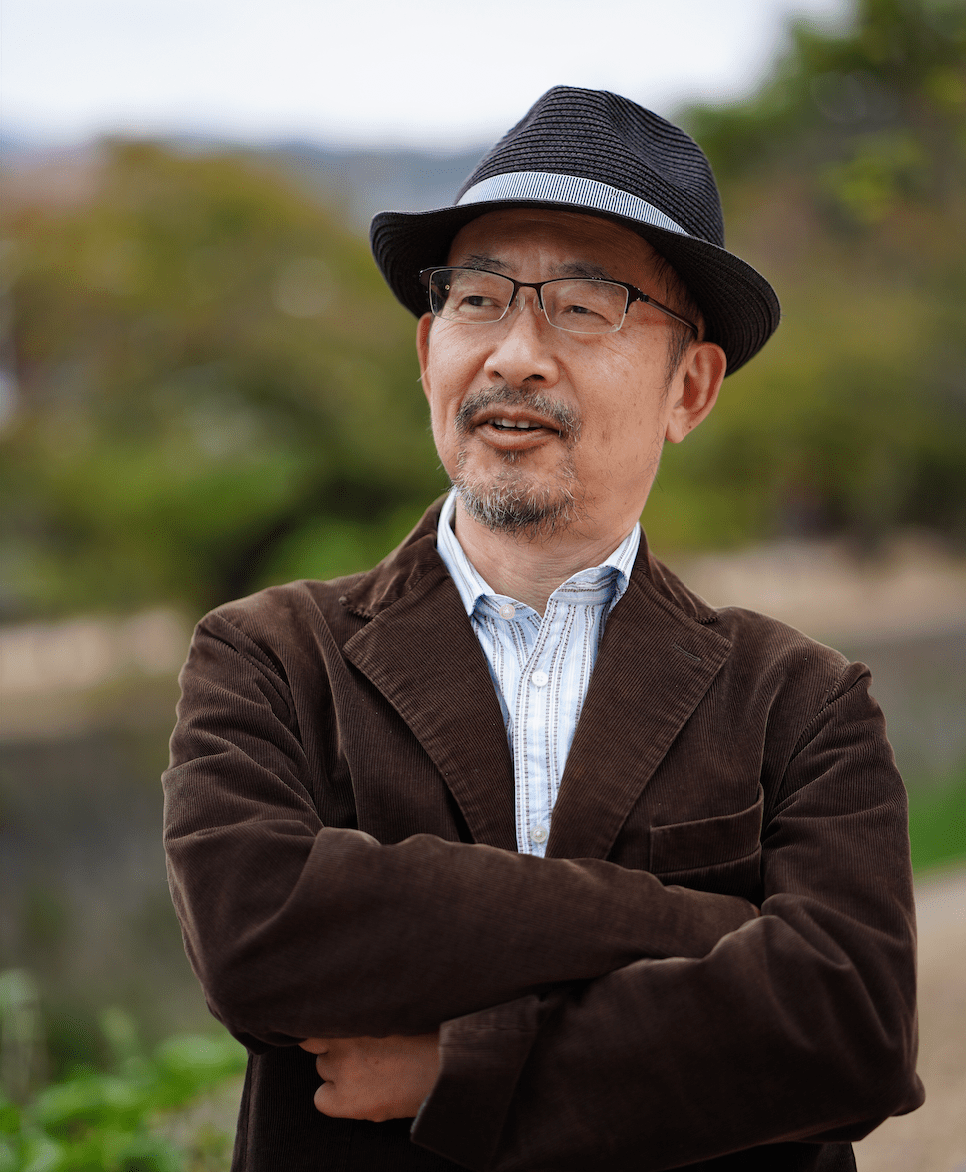

前回に続き、ジャーナリストの玉本英子さんに、最前線で見つめたウクライナの現実をうかがいます。玉本さんは、イラク、シリアはじめ、多くの戦場に身をおき、犠牲を強いられる一般市民、とりわけ子ども、女性、高齢者に光をあててきました。玉本さんが撮影した写真も紹介します。(聞き手:貴志謙介)

映像ジャーナリスト(アジアプレス)。イラク、トルコ、シリアなど中東地域のほか、アフガニスタン、ミャンマー、ウクライナなどを取材。

「戦火に苦しむ女性や子どもの視点に立った一貫した姿勢」が評価され、第54回ギャラクシー賞報道活動部門優秀賞。「ヤズディ教徒をはじめとするイラク・シリア報告」で第26回坂田記念ジャーナリズム賞特別賞。

イラク・シリア・ウクライナ取材は、NHK の報道番組、NEWS23(TBS)、報道ステーション(テレビ朝日)、報道特集(TBS)、テレメンタリー(朝日放送)、日曜スクープ(BS 朝日)などで報告。

アフガニスタンではタリバン政権下で公開銃殺刑を受けた女性を追い、2004年ドキュメンタリー映画「ザルミーナ・公開処刑されたアフガニスタン女性」を監督。

各地で戦争と平和を伝える講演会を続ける。

*昨夏、ウクライナ南部へルソンはロシア軍の占領下にあり、

その近郊の前線地帯ではウクライナ軍との攻防が続いていた。

だが11月、ロシア軍は戦術転換し、ドニプロ川西岸地域から退却。

ウクライナ軍がヘルソン西部を奪還した。

玉本さんは昨年、戦闘が最も厳しかった時、前線地域の村に入り、取材。

今年6月再びこの村を訪れた。さらに解放されたヘルソン市内にも向かった。

*砲撃の村、ノバ・ゾリャ

——昨年、戦闘の激しい時期に前線の村を取材したのですね。

玉本 昨年8月、ロシア軍が迫っていたヘルソン西方の前線地域を取材しました。そこがノバ・ゾリャ村です。ロシア軍陣地からわずか4キロ先で、ウクライナ軍の戦車も展開していました。軍の車両で荒地を進みました。この一帯にはひっきりなしに砲弾が撃ち込まれていました。

村のすべての住民は別の町に避難し、軍の兵士がいるだけでした。兵士とともに無人の家に入ると、台所には洗いかけの食器がありました。直前まで人がいたかのようで、あわただしく脱出したように感じました。

*ナターシャさんとの出会い

玉本 昨年11月、ロシア軍はこの地域から撤収しました。村はどうなったのだろうか。とりわけ気になっていたのが、私が兵士と入った家の住人のことです。どんな人がどういう思いで村を去ったのか。もし戻ってきているなら、会ってそれを知りたいと思いました。

——再訪した村はどういう状況でしたか。

玉本 前の取材からおよそ10カ月が過ぎた今年6月、再びノバ・ゾリャ村を訪れました。ロシア軍が退却したので砲撃は止んでいましたが、村に戻った住民はほんのわずかでした。家屋の破壊が凄まじく、屋根が抜け、壁が崩れ、焼け落ちた家もありました。

昨年撮った写真を手に村を進んでいくと、前の取材で兵士と入った、あの家を見つけました。ドアをノックすると、白髪の女性が出てきました。72歳のナターシャさんです。2週間前に避難先の町から戻ってきたばかりだそうです。破壊され変わり果てた家の姿を見て、胸がえぐられるようだと嘆いていました。避難先の暮らしも楽ではなく、村に戻ってきたものの、ガス、水道はまだ寸断されていて、給水車の水で生活していました。

——ナターシャさんはどんな心境だったのでしょうか。

玉本 ウクライナに侵攻したロシア軍をどう思っているか聞きました。ナターシャさんは沈黙のあと、ため息をついて、こう言いました。

「とても難しい質問です。私の父はウクライナ人、母はロシア人です。ロシアには親戚もいます。親戚どうしが争い、殺しあうなんて、複雑な思いです」

ウクライナでは、こうした生い立ちの人は少なくありません。この戦争がもたらした悲しみ、引き裂かれた人びと。私にはとても重い、彼女の言葉でした。

ナターシャさんの家の庭には、ロシア軍が撃ち込んだロケット砲弾の一部が4発、地面に刺さったままでした。爆発物処理班から「これは爆発する部分ではない」と言われたものの、不安だと言います。砲撃の爪痕が生々しかったです。

一方、村にはあちこちに不発弾が残っていました。家屋の周辺は爆発物処理班が撤去してくれましたが、農地は広大で手付かずでした。

——村の再建はまだ先のことになるのでしょうか。

玉本 住民が見せてくれたのですが、フレシェット弾もありました。砲弾のなかにダーツ状の金属が入っていて、爆発時に飛び散るのです。体にめり込んで殺傷力を高めるために使われます。ベトナム戦争ではアメリカ軍も使用しましたが、21世紀の時代に、こんな砲弾が民間人に向けて使われていることに悲しくなります。

これら農村で帰還が進まない原因のひとつが、いまも大量に残る不発弾や地雷です。村に戻っても農業が再開できません。家屋の修復、インフラの復旧、農地の安全など復興や生活の再建には、まだ長い道のりがあります。戦闘地域に近かったどの村でも、同様の状況に直面しています。

*前線で迎えてくれたオレグ隊長

——この村で、玉本さんが出会ったのがオレグ隊長だったのですね。

玉本 はい。昨夏、砲撃の轟音に身をこわばらせていた私を、温かく迎えてくれたのがオレグ隊長でした。「こんな危険な前線までよく来てくれたね」と、分厚い手で握手をしてくれました。がっしりした身体にいかめしい口髭。しかし話してみると、笑顔が優しく、人なつっこい印象でした。

——侵攻が始まったことで、隊長はこの現場でどんな任務に。

玉本 隊長はこの村で、小型の偵察ドローンを使ってロシア軍の部隊の動き、武器の配置などの情報を収集する任務を指揮していました。部下の兵士たちの信頼も厚かったです。隊長の偵察小隊が伝える目標情報を元に、後方に展開する砲兵部隊がロシア軍の陣地に砲撃を加えます。

ここではアメリカが供与したM777榴弾砲が配備されていたのですが、砲弾が十分でなく、ロシア軍の圧倒的な火力の前で厳しい戦いを強いられていました。「ロシア軍は民家だけでなく、牛しかいない平地にも見境なく砲弾を撃ち込む。農村や町、そして住民を疲弊させ、制圧するのが狙いだ」と、隊長は話しました。

*激戦地バフムトからの悲報

その後、ロシア軍はこの地域から撤退したため、オレグ隊長は東部バフムトの前線に転任しました。そこでは負傷兵や戦死した兵士の遺体を搬送する任務を指揮していたそうです。今年5月、そのオレグ隊長が戦死したとの連絡を受けました。

——訃報を聞いたときは、どういう思いを。

玉本 これまで戦場をいくつも取材してきましたし、なかには戦死した人もいます。戦争なので、こうしたことは起こりうると分かってはいますが、やはり実際に取材した人が亡くなったというのは、とてもつらいです。

オレグ隊長の遺体はバフムトから運ばれて、長年暮らしてきたミコライウで葬儀が行われました。隊長を慕っていた兵士たちが棺を抱え、友人たちは花を手向けていました。こんな形で「再会」するなんて…。

ドイツに避難していた妻も駆けつけました。棺の前に立ちすくみ、体を震わせている姿に胸が詰まりました。

棺の脇で、隊長の戦功を称える勲章を手にする兵士がいました。戦いに犠牲を払った彼に、国が報いてくれたものではありますが、でも、私はその勲章よりもとにかく生きていてほしかったという思いでした。

*対岸から砲撃続くヘルソンの町

玉本 そして私はヘルソン市に向かいました。ここはロシア軍の支配が何か月も続いた町です。ロシア軍はドニプロ川を挟んで西岸地域から撤退しましたが、東岸から砲撃や自爆ドローンによる攻撃を繰り返していました。ロシア軍支配下にあった町の状況や住民の声を聞くため、ウクライナ軍司令部の許可を得て市内に入りました。

*2022年11月、ロシア軍はヘルソン市のドニプロ川西岸地帯から退却。

だが川を挟んで東岸から攻撃を続け、住民の帰還は進んでいなかった。

今年6月にはダムが破壊され、ヘルソン市一帯も大きな被害を受けた。

戦闘に加え、深刻な水害で、住民をさらなる苦しみが襲った。

玉本 ヘルソン西岸は奪還されたとはいえ、5月の時点では市内に人影は少なく、住民の帰還は進んでいませんでした。多くの店は閉まっていましたが、ガソリンスタンドにコンビニが併設されていて、そこで何人かに話を聞きました。

店員の20代の女性は、「ロシア軍支配下では、ほとんど家から出なかった。ロシア兵と関わりを持ってトラブルになるのが怖くて、家族はみんな怯えていました」と話しました。「戦闘に巻き込まれる恐怖がいつもあった。永遠にこの占領が続くのではないか、自分や家族の生活や将来はどうなるのか」

彼女はずっと不安だったそうです。

学校ではロシアで使われる教科書と同じものが配られ、教育現場での「ロシア化」も進められようとしていました。

避難していた住民が解放後のヘルソンに戻ったとしても、仕事もないので、以前のような生活はできません。他方、川の対岸のロシア支配地域では、ロシアによる一方的な併合が着々と進められつつあります。反転攻勢が拡大すれば、町全体に戦火が広がるかもしれない。住民が再び暮らせる町になるには、まだ長い時間がかかるでしょう。

*墓が物語ること

——この戦争では双方の兵士に多数の犠牲が出ているそうですね。

玉本 ロシア軍、ウクライナ軍双方とも戦死者総数を公表していませんが、ロシア軍は10万人前後とも報じられています。他方、ウクライナ軍側もかなりの犠牲が出ているとみられます。

私は南部オデーサの墓地を訪ねました。広大な墓地のなかに殉職兵士の埋葬された一角がありました。そこには数十の墓碑が並び、ウクライナ国旗が翻っていました。十字架の下に、生年月日と戦死日が刻まれているのですが、20代前半で亡くなった兵士も少なくなかったです。十字架に添えられた遺影のひとつひとつを見て、胸が痛みました。墓の隣に、さらに大きな空地が用意されていました。これから増えていく死者のために、墓を建てる場所が確保されているのです。時おり、お墓に花を手向けに来る遺族の姿も見ました。

この戦争に動員され、戦死したロシア兵の側にも同じように悲しむ家族がいるのだろうと思うと、複雑な気持ちになります。

玉本 私は17歳のダーシャさんと出会いました。彼女は一週間前に父親を亡くしたばかりでした。父親はウクライナ軍将校で、任務中にロシア軍のミサイル攻撃を受け、亡くなりました。

私はダーシャさんと一緒にお墓を訪ねました。父の遺影の前でもダーシャさんは決して涙を見せませんでした。

「私は泣かない。私が泣けば、遺された母を悲しませてしまうから」

そして、こう言いました。「これ以上、愛する人の命が失われないようにして。たとえ敵の人たちでさえも、この戦争を経験してほしくない」

双方に悲しみをもたらしているこの戦争。たくさんの死を見つめて、私は心が重くなりました。

(第三回に続く)

「第一回 最前線に残された人びと」はこちら

※「玉本英子 戦火のウクライナをゆく」、次回は「戦争と隣り合わせで生きるということ」。ウマニとオデーサで、子どもたちや若い女性に出会い、戦時下の苦悩に耳を傾けます。

京都大学文学部卒業、1981年にNHKに入局。特集番組の制作に従事。NHK特集「山口組」、ハイビジョン特集「笑う沖縄・百年の物語」、BS特集「革命のサウンドトラック エジプト・闘う若者たちの歌」、最近作にNHKスペシャル「新・映像の世紀」「戦後ゼロ年東京ブラックホール」「東京ブラックホールII破壊と創造の1964年」などがある。ユネスコ賞、バンフ国際映像祭グランプリ、ワールド・メディア・フェスティバル2019インターメディア・グローブ金賞など受賞多数。現在はフリーランスの映像ディレクター・著作家として活動。著書に『戦後ゼロ年東京ブラックホール』『1964東京ブラックホール』がある。2023年3月放送の「ETV特集・ソフィア 百年の記憶」では、ウクライナ百年の歴史リサーチ、映像演出を担当。