蔦重の時代、大人の絵本としてブームを巻き起こした「黄表紙」。ナンセンスやパロディ精神にあふれたその内容は庶民を大いに楽しませ、笑わせました。その扉を開いたのは『金々先生栄花夢』。作者は恋川春町こと倉橋格です。春町に並んで、時にはコンビを組んで黄表紙のヒットを連発したのが、朋誠堂喜三二こと平沢常富。今回の「『べらぼう』の地を歩く」は、蔦重の時代を代表する二人のヒットメーカーゆかりの地を訪ねます。

※この記事はNHK財団が制作する「『べらぼう』+台東区」のための取材などをもとに構成しています。

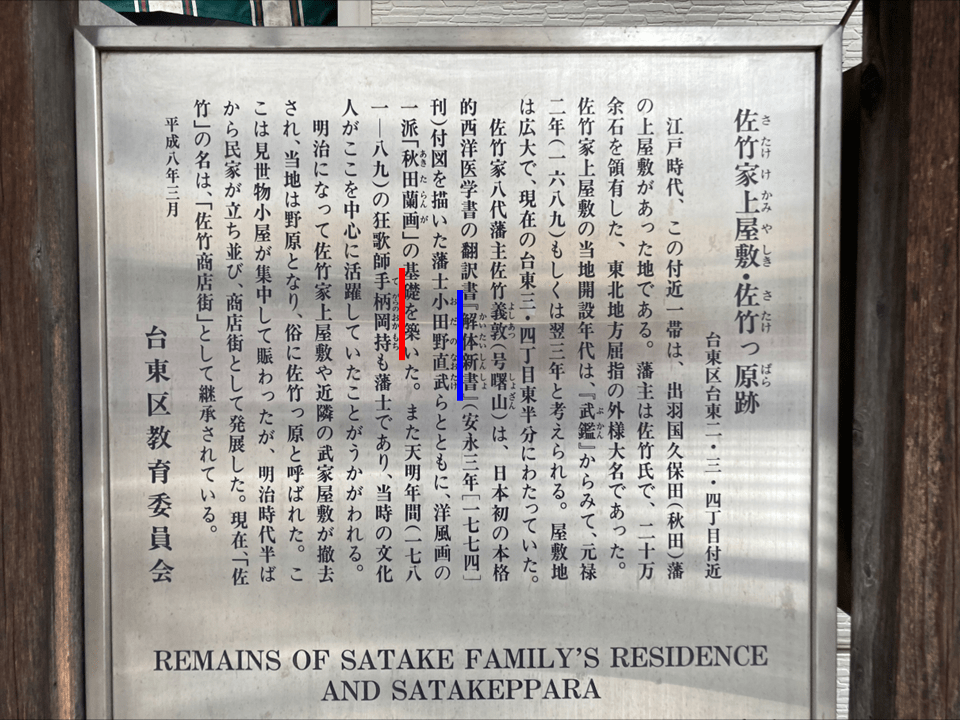

平沢常富(朋誠堂喜三二)は秋田久保田藩の藩士でした。享保20年(1735)、江戸の生まれです。1750年生まれの蔦重よりも一回り以上年上ですね。14歳の時に平沢家の養子となっています。蔦重と盛んに交流していた時代は、江戸留守居役として、現在の台東区・佐竹商店街あたりにあった佐竹家の屋敷で暮らしています。

留守居役とは、幕府や諸藩との折衝役を担当する、いわば外交官のような役目です。「宝暦の色男」を自認した遊び人で、当時、江戸の一大社交場でもあった吉原に通ったのも、そういった職業柄、自然な流れだったのかもしれません。

一方、倉橋格(恋川春町)も駿河小島藩の留守居役。ふたりとも経済的に恵まれた、地位ある武士でした。戯作はあくまでもサイドビジネス、もしくは趣味のようなものであったのかもしれません。「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」でも尾美としのりさん演じる喜三二が蔦重に「売れる売れないはどーでもいいのよ」と言い放つシーンがありましたね。

『べらぼう』の板元考証を担当する鈴木俊幸さんも、著書(※)の中で武家の世界で戯作や狂歌が流行したことを「漢学や和学の修練を積んだインテリによる戯れであった」と書いています。

(※)「『蔦重版』の世界」NHK出版新書

佐竹商店街は日本で2番目に古い商店街といわれています。ちなみに現存する商店街の中で一番古いのは、同じ台東区の「浅草仲見世商店街」だそうです。

「べらぼう」で、喜三二は頻繁に吉原を訪れていますが、藩邸があった場所から当時の吉原までは、地図アプリで調べてみると、距離にして3キロ弱、徒歩45分ほどです。道や履物など、現代とは条件が違いますが、江戸時代の人なら、苦にならない程度の距離だったのではないでしょうか。裕福な喜三二なら徒歩ではなく、駕籠を使った可能性もありますね。

もっぱら鱗形屋から本をだしていた喜三二が、吉原に通い詰めるうちに、そこでやる気満々の蔦重と出会い、手を組むようになったのも必然的なことなのかもしれません。

吉原の祭りである俄を絵本仕立てにして、祭りの見物客に売った『明月余情』。プロデュース・発行は蔦重とされ、序文は喜三二。祭りの盛り上がりが吉原の繁栄につながると書いています。(生命力あふれる絵を描いたのは「べらぼう」で前野朋哉さん演じる勝川春章とされています)

武士でありながら、戯作の世界で活躍する喜三二ですが、道陀楼麻阿、“どうだろうまあ”という、ちょっとふざけた名前で、安永6年(1777)に蔦重と組んで出版したのが『娼妃地理記』。吉原を国、各女郎屋を郡、遊女を名所や旧跡に見立てた、いわば地理の学習本のパロディですね。絵を担当したのが恋川春町です。

「べらぼう」で岡山天音さん演じる恋川春町、こと倉橋格が留守居役をつとめていた、駿河小島藩。その藩邸があったのは当時の小石川春日町(現・文京区春日1丁目など)です。恋川春町のペンネームはこの町名に由来します。

ちなみに、“春日町”の名は徳川家光の乳母、春日局がこの地域を拝領したことからつけられたそうです。

春町は延享元年(1744)生まれ。蔦重の6つ年上ということになりますね。生真面目な性格だったようで、「義理の父と自分の妻の折り合いが悪いと、その妻を離縁した(※)」と言われています(※NHKラジオ「DJ日本史」4月13日放送より)。「べらぼう」でも、喜三二が「とにかくいちいち悩んでるかねえ どっちでもいいんじゃないってことを」と春町を評していましたね。ちなみに、喜三二は春町に再婚の相手を世話したそうです。

春町は戯作者であり、同時に絵師でもありました。絵は妖怪画で知られる鳥山石燕(演:片岡鶴太郎)に学んでいます。狂歌仲間であった喜三二と、安永2年(1773)、『当世風俗通』でコンビを組んで挿絵を担当し、出版界にデビューしたとされます。内容は当時の若者のファッションやスタイルを取り上げていました。

その後、安永4年(1775)、日本橋の地本問屋、鱗形屋孫兵衛のもとで発表したのが、作・画の両方を手掛けた『金々先生栄花夢』。この本は最初の“黄表紙”作品と位置付けられています。

田舎から、ひと旗あげて贅沢しようと江戸にでてきた男が目黒不動尊前の茶屋(粟餅屋)でうたた寝している間に見た夢のお話です。いわゆる夢オチですね。

この作品が人気を呼んだことで、他の本屋たちもこぞって、黄色い表紙の、パロディやナンセンスが売りの絵入りの小型本、いわゆる“黄表紙”を手掛けることになります。『金々先生栄花夢』が出た安永4年からの30年間で2千種を超える黄表紙が出版されたともいいます。

舞台となった目黒不動尊前(目黒区下目黒3丁目)の現在の様子。お茶屋さんもあります。江戸時代には門前町として大変な賑わいで、参拝客に目黒名物の飴や餅を売る店が軒を連ねていました。

上の写真は安永6年(1777)、鱗形屋から出版した黄表紙『親敵討腹鞁』。作者は喜三二、画は春町です。「カチカチ山」の後日譚といった内容。忠臣蔵などの話を盛り込んだパロディ作品です。

その後、喜三二と春町は経営状態が悪化した鱗形屋に代わって、われらが蔦重と組んで次々と作品を発表します。喜三二の黄表紙の約半数は春町が挿絵を担当したとされます。

田沼意次が失脚し、松平定信の時代になると、世の中の息苦しさをからかい、風刺するふたりの作品は幕府の逆鱗に触れることとなります。そのあたりの話はいずれまた……。

佐竹商店街へは東京メトロ大江戸線「新御徒町駅」徒歩5分

目黒不動尊へは東急目黒線「不動前駅」から徒歩15分

蔦重ゆかりの地・台東区の「べらぼう江戸たいとう大河ドラマ館」公式サイトはこちら ※ステラnetを離れます

(取材・文 平岡大典[NHK財団])

(取材協力 台東区)

主要参考文献:

鈴木俊幸『「蔦重版」の世界 江戸庶民は何に熱狂したか』NHK出版新書

今田洋三『江戸の本屋さん』平凡社

小池正胤、宇田敏彦ほか『江戸の戯作絵本(二)全盛期黄表紙集』現代教養文庫

増田晶文『蔦谷重三郎 江戸の反骨メディア王』新潮選書

NHK財団では大河ドラマや連続テレビ小説のご当地のみなさまとともに、冊子やポスターなど様々なコンテンツを制作しています。

詳しくは NHK財団・展開広報事業部までお問合せください