地震や台風をはじめ、猛暑や豪雪、乾燥による山火事など、自然災害は私たちの生活を一変させる大きな社会課題になっています。小学校5年生社会科の学習では、こうした災害にどう向き合い、何を備えるべきかを学ぶ「自然災害と共に生きる」が、小単元として取り入れられています。

こうした中、NHK財団は、児童たちに自然災害や防災への興味・関心を高めてもらおうと、ことし2月19日、東京都中央区立常盤小学校で防災出前授業を実施しました。特定非営利活動法人気象キャスターネットワーク、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、「みんなで翻刻」と連携し、特定非営利活動法人センター・オブ・ジ・アーツ協力のもと実現しました。

日本の自然災害を知る

出前授業は体育館で開催。気象予報士として活躍している特定非営利活動法人気象キャスターネットワークの名倉直美さん、斉田季実治さんによる日本の自然災害の解説でスタートしました。

特定営利活動法人気象キャスターネットワーク・気象予報士の名倉直美さん

名倉さんと斉田さんは、近年、日本各地で起こった自然災害を、写真や映像資料を使いながら、分かりやすく紹介。参加した児童も、こうした災害が自分たちの身近でも起こり得るものとして受け止めていました。

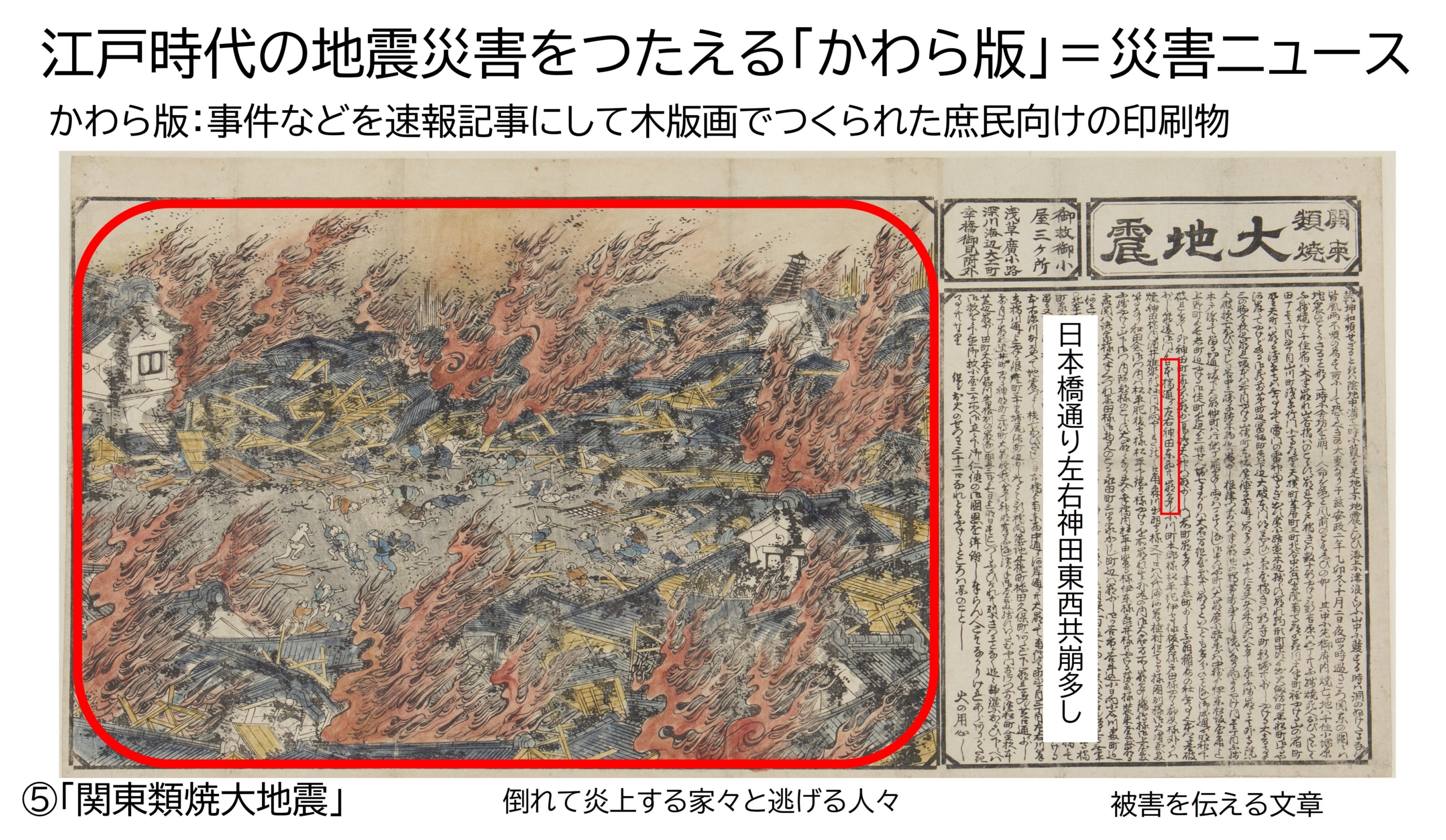

江戸時代の「かわら版」から過去の地震災害を知る

続いて授業に登壇したのは、東京大学地震研究所の大邑潤三さん。大邑さんは古文書のくずし字を活字化する「みんなで翻刻」で、震災を中心とした災害資料の翻刻プロジェクトを牽引するなど、災害の歴史を研究しています。

授業で活用するのは、江戸時代の災害を伝える「かわら版」をバーチャル空間に展開した『災害の記憶デジタルミュージアム』です。事前に操作方法を学んだ児童たちは、手元のタブレットを使いながら説明を受けます。

大邑 みんなは、「かわら版」について聞いたことあるかな?

大邑さんの問いかけに、2、3人の手が上がりましたが、この日、初めて「かわら版」を目にする児童も多かったようです。

大邑さんは、江戸時代に作られた、災害を伝える「かわら版」について説明。災害の様子を描いた色鮮やかな絵だけではなく、描かれた絵の様子が文字で説明されており、テレビもラジオもない時代に、災害ニュースを知る手段として、現在の新聞のような役割を果たしていたことを伝えました。

災害を伝える「かわら版」はたくさん残っていますが、大邑さんが今回取り上げたのは、常盤小学校周辺の地図や地名が書かれた史料です。

手元のタブレットで「かわら版」を拡大して見る児童に向けて、大邑さんは3つの問いを投げ掛けます。

大邑 みなさん、「かわら版」に知っている地名はありましたか?

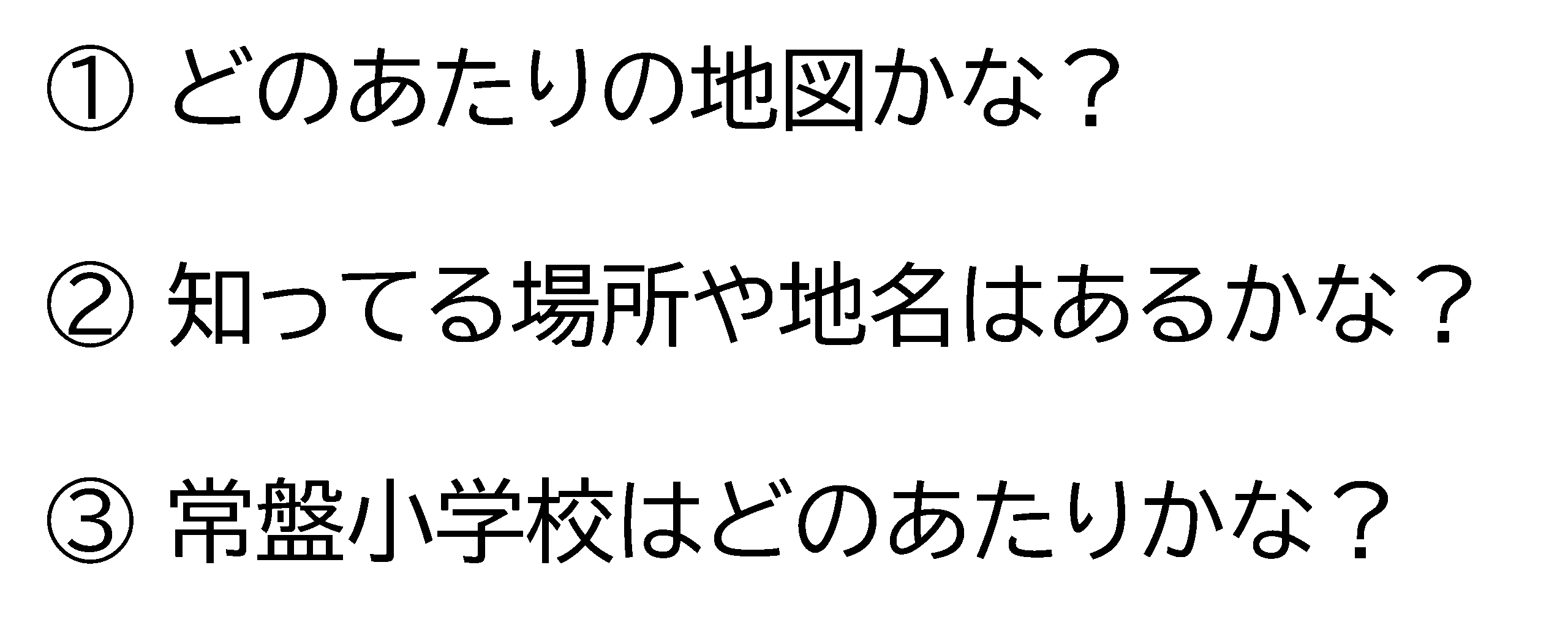

大邑さんがヒントをくれたこともあってか、児童からは「皇居でみた紋、江戸城、常盤橋御門、日本橋……」と、次々と声が上がりました。さらに大邑さんは、過去の地図史料に現在の地図を重ね合わせて示し、現在、児童が学ぶ校舎の位置を江戸時代の地図上に示します。

大邑 「かわら版」の地図史料に描かれた場所がわかった人、手を上げてください。

自分たちが学んでいる場所とあって、たくさんの児童の手が上がりました。こうして災害「かわら版」をより身近なものとして感じた児童たちは、大邑さんから色分けされたエリアの説明を受けて、震度6以上の揺れを発生させた地震が過去にあったことを知り、さらに深く江戸時代の日本橋に思いを巡らせました。

日本橋地域ハザードマップ情報から災害の危険度を知る

2時間目のスタートは、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社東京中央支店の高橋真司さん。児童たちは、まず、さまざまなハザードマップについて学びます。。

損害保険会社勤務の高橋さんの仕事は、自動車事故や火災、自然災害が起こった時に、被害を受けた人々に復興のための保険金を支払うことです。あわせて保険会社では、災害への備えとしてハザードマップ情報を提供しているため、今回の授業ではそれらを使って、中央区日本橋地区の災害危険度を説明してくれました。

高橋 ハザードマップ、聞いたことある人、手を上げてくれますか?

たくさんの児童の手が上がりました。

高橋 みんな、ハザードマップはよく知っていますね。では、何種類あるか知っていますか?

ハザードマップに種類があることを知っている児童は少なかったようです。

高橋 ハザードマップですが、実は8種類あります。例えば、地震や津波、洪水のハザードマップなどはよく知っているかもしれませんが、この地域ではあまり知られていない、火山やため池のハザードマップなどもあります。ハザードマップは、“その地域で何が自然災害として起こりやすいか”を示しているので、この8種類の全部を知った上で災害に備えなければなりません。

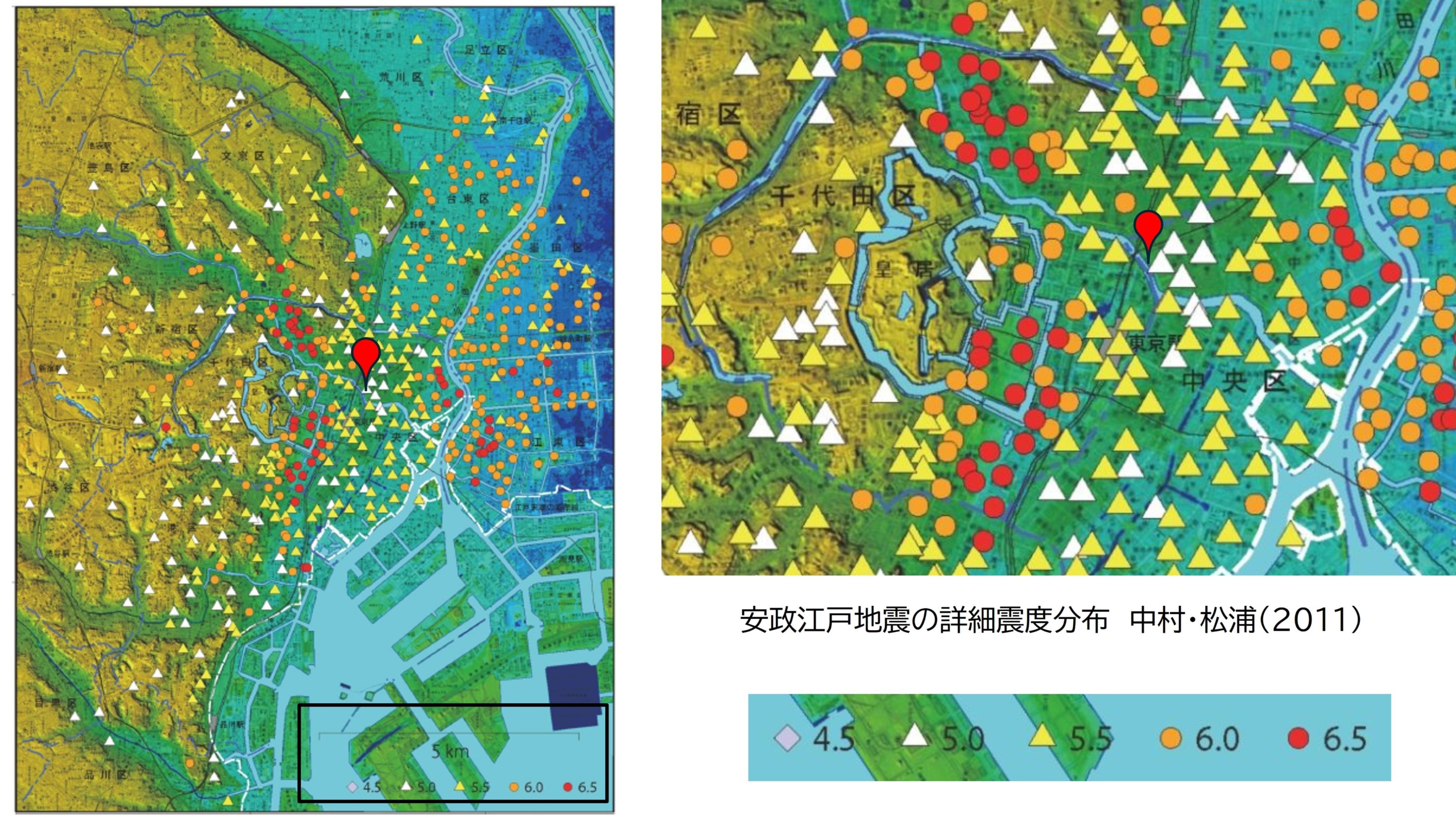

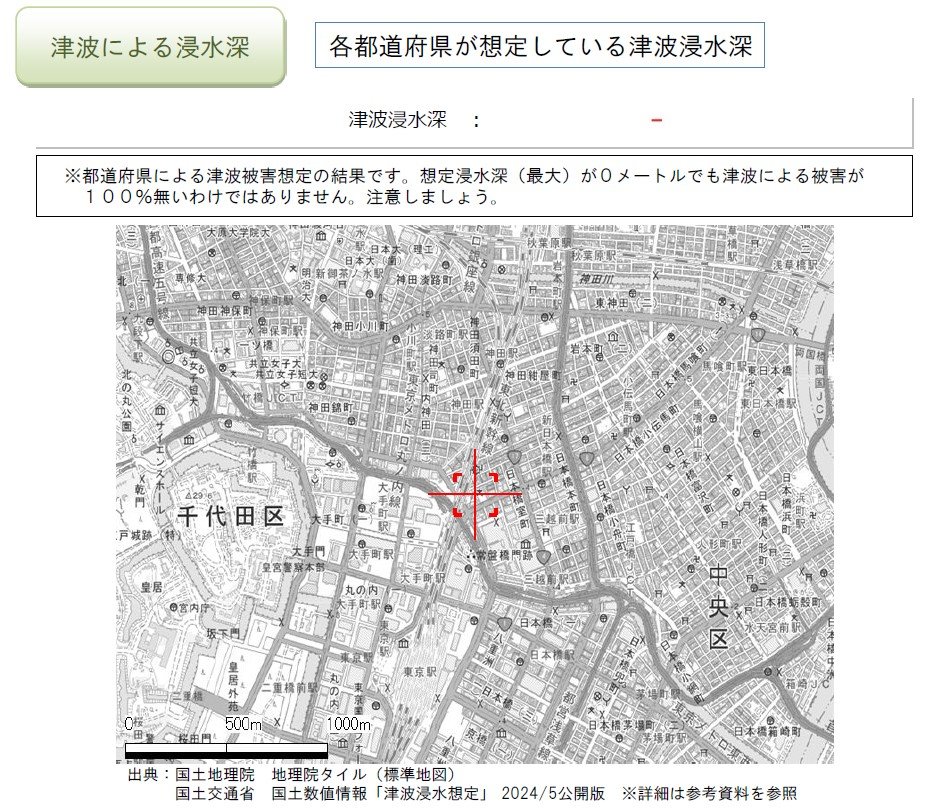

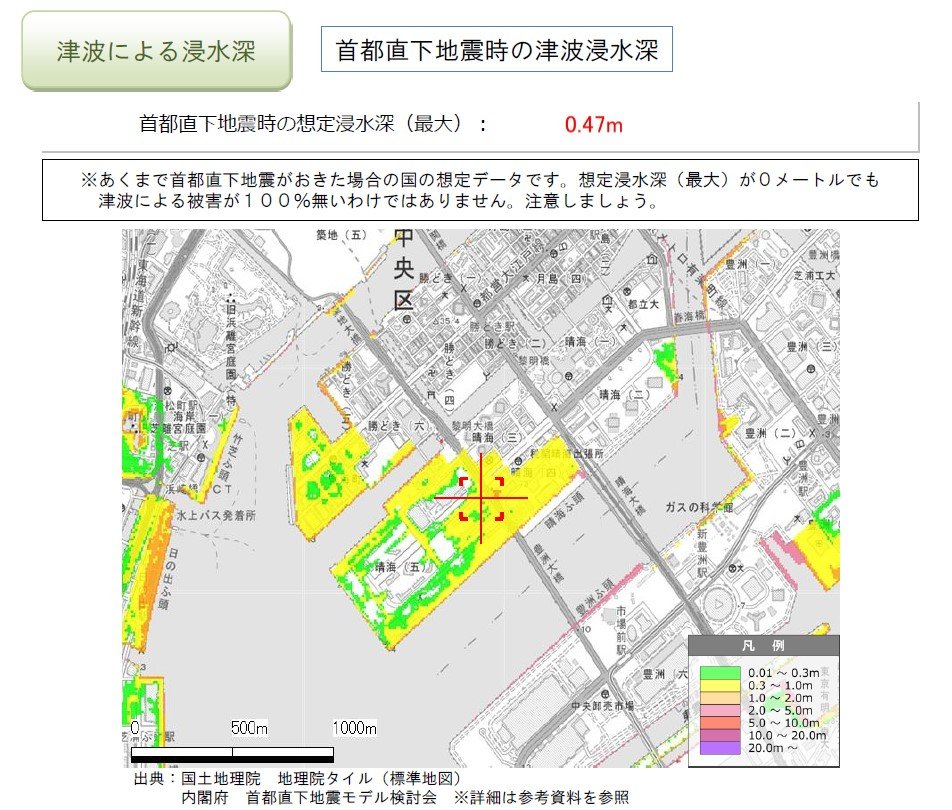

高橋さんは、ハザードマップから読み取れる中央区の災害危険度を説明します。(下図参照)

ここから読み取れる常盤小学校付近の状況は、次のようなものです。

・首都直下地震や南海トラフ地震の際の津波に関しての危険度は低い

・豪雨による洪水・浸水の可能性も低い

児童たちは、地震の発生確率以外は学校周辺が比較的安全な地区だということを知りました。

そして高橋さんは、ハザードマップの地域を児童のみなさんが生活する晴海地区や浜町地区にまで広げて紹介。児童たちは、それぞれの地域・地点で災害の起こる危険性を知っておくことの大切さを学びました。

未来に向け、自然災害へ備えるグループワーク

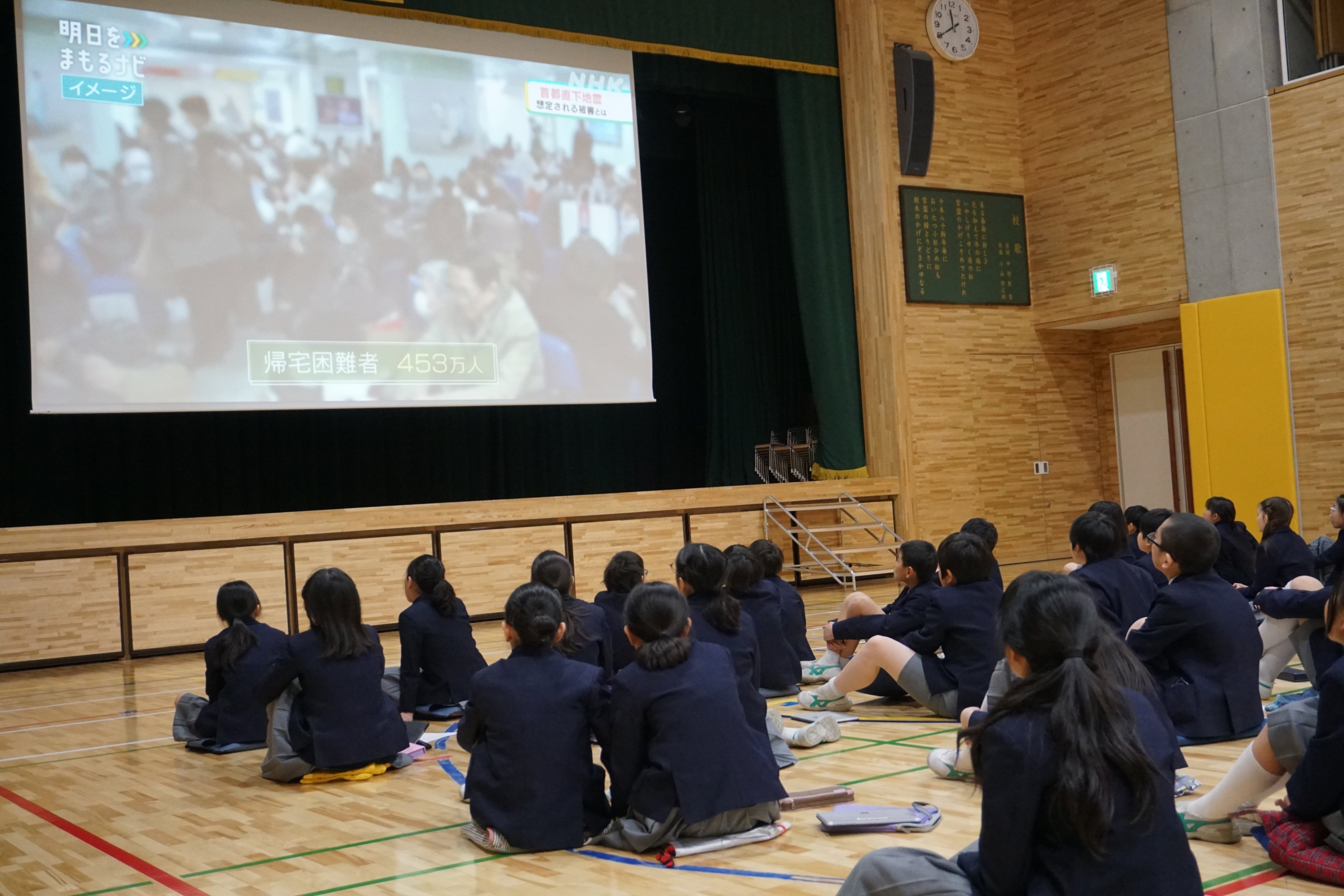

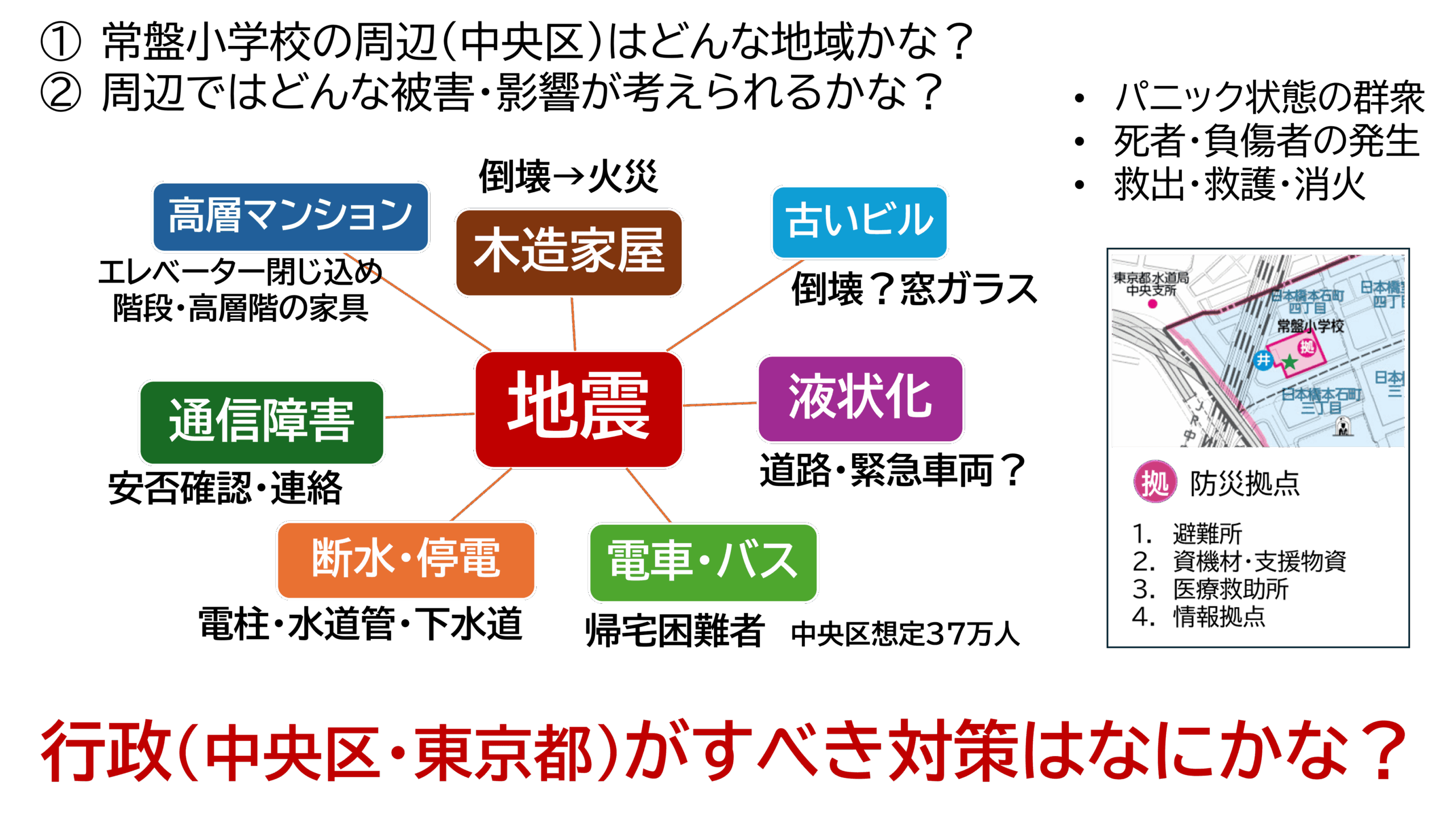

今回、4名の外部講師の授業を体験した児童たちは、出前授業の総仕上げとして“マグニチュード7級の首都直下地震が起こったら?”をテーマに少人数のグループワークを行いました。

冒頭、大邑さんは、NHKが制作した「明日をまもるナビ」のビデオ教材を使い、児童たちに首都直下地震の想定被害をイメージしてもらいました。

(NHK「明日を守るナビ」のサイトはこちら ※ステラnetを離れます)

大邑 今、動画で見てもらったのは東京全体の想定被害ですが、みなさんはこの常盤小学校の周辺、中央区はどんな地域なのかを想像して、ここではどんな被害が起こるのかを考えてください。それをもとに、東京都や中央区、あるいは国など、行政に事前にやってほしいことを考えてみましょう。

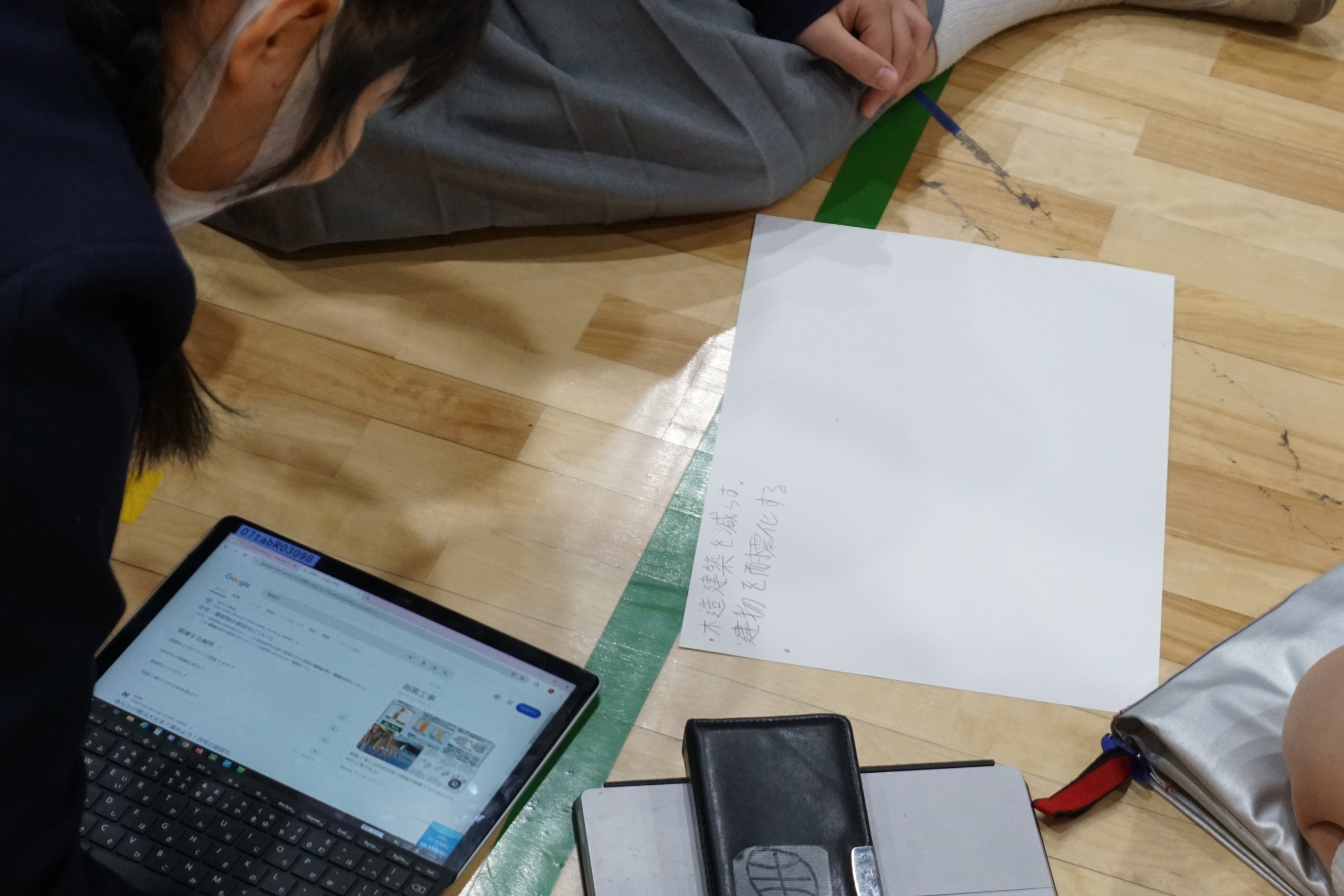

児童たちは、3、4人に分かれてグループワークに臨みました。タブレットを使って情報を集めたりしながら、みんなで意見を出し合います。

最後に、担任の木村拓未教諭の司会進行で、グループワークの成果が発表されました。児童たちの提言の一部をご紹介します。

- 木造家屋も多いので地震に耐えることができる建物を造る

- 災害時は普段走っているバスを帰宅困難者のために使う

- 一軒家が多い地域にあらかじめ災害に強い避難所をつくる

- マンションも多いのですべてのエレベータ内に防災・備蓄品を備え付ける

- 水道管の老朽化対策をやっておく

中央区で学ぶ児童たちの目線から見た、行政に向けた提言がいくつも挙げられ、首都直下地震に備えるための、防災・減災意識の高まりが感じられました。

NHK財団では、こうした出前授業を中心に、今後も連携機関と協力しながら、災害史料を活用した防災・減災の啓発活動に取り組んでいきます。

(取材/文 NHK財団 社会貢献事業本部 石井啓二)