2025年2月13日の朝9時、大阪のとあるビルの会議室で、関係者や報道記者が世界初の取り組みを、固唾をのんで見守っていました。視線の先では、ベテランの大腸外科専門医が8K*1モニタに映しだされるおなかの中の映像を見ながら、メスを当てる場所をタッチペンで書きこみ、東京の手術室にいる若手医師に音声で指示を出し続けます(図1)。手術は順調に進み、13時過ぎには1例目の手術が無事終了しました。

この手術では、通信回線の一部にローカル5Gという無線通信区間が使用されました。ローカル5G回線で8K映像を伝送するシステムを遠隔医療に応用するのは世界初です。

このシリーズでは8Kの臨場感・実物感を医療に応用する取り組みとして、将来の腹腔鏡手術システムとして期待される8K遠隔手術指導システムについて解説してきましたが、今回はいよいよ最終回。先日行われたローカル5G通信を用いた臨床試験についてご紹介します。

*1 8K:ハイビジョン方式の16倍の画素数があり、表現できる色や明るさの範囲も広がっている。きめ細かで立体感のある映像が特徴

高速・大容量・低遅延のローカル5Gと医療は親和性が高い

高速伝送、大容量伝送、遅れの少ない伝送などの特性を持つ第5世代(5G)の通信方式は2020年3月からサービスが始まりました。最近では対応する携帯電話が増え、動画視聴や高精細画像などの大量のデータのやり取りが携帯電話でも普通に行えるようになっています。

「ローカル5G」は、このような高速無線データ通信の仕組みを移動体通信事業者以外の企業や自治体が利用して独自にネットワークを構築するものです。コンピュータと連携するなどして、作業の効率化・自動化や業務のデジタル化の実現が目的です。

例えば大規模な工場や農場で映像や多様なセンサー情報・制御情報をコンピュータとやり取りし高度で効率的な生産管理を行うとか、土木工事現場等の大型重機を自動運転するなど、省力化・インテリジェント化を実現するインフラとして期待されています。詳しくは以下のリンクにある総務省の「電波利用ポータル ローカル5G」のページをご覧ください(総務省 電波利用ポータル|免許関係|ローカル5G)。

医療分野においては、近年、様々な診療科で高精細画像を用いた検査や映像を見ながらの手術が行われるようになっており、これらの大容量情報を手軽に院内でやり取りする上でも、ローカル5G活用の設備が役に立つと期待されています。

特に基地局と端末の間を無線でつなぐことで、映像視聴やデータ受信が院内のどこでも可能になり、より自由度の高い院内情報環境を実現できると考えられます。また、Wi-Fiと比べると、携帯電話と同じレベルの、高い秘匿性を持つローカル5Gは、患者の個人情報を扱う医療現場との親和性が高いと言えます。

執刀医「全く遅延を感じず、違和感がない」

今回の臨床試験システムの概要をご紹介します。

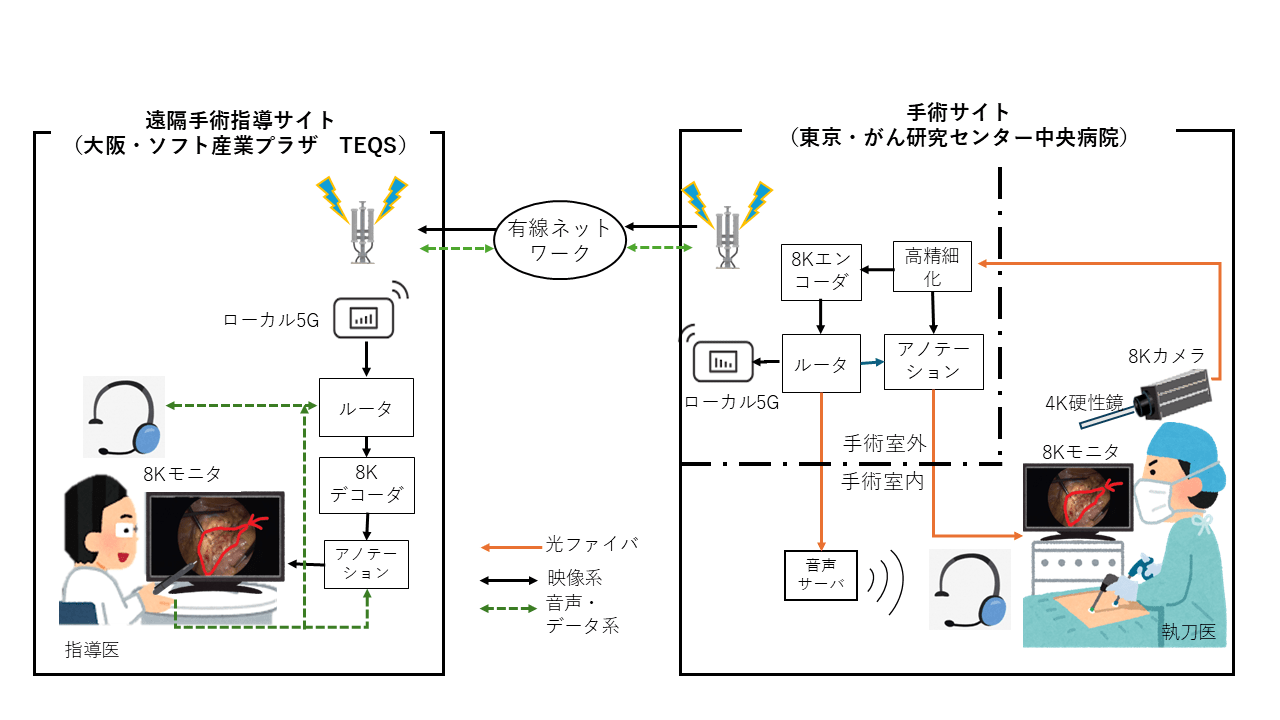

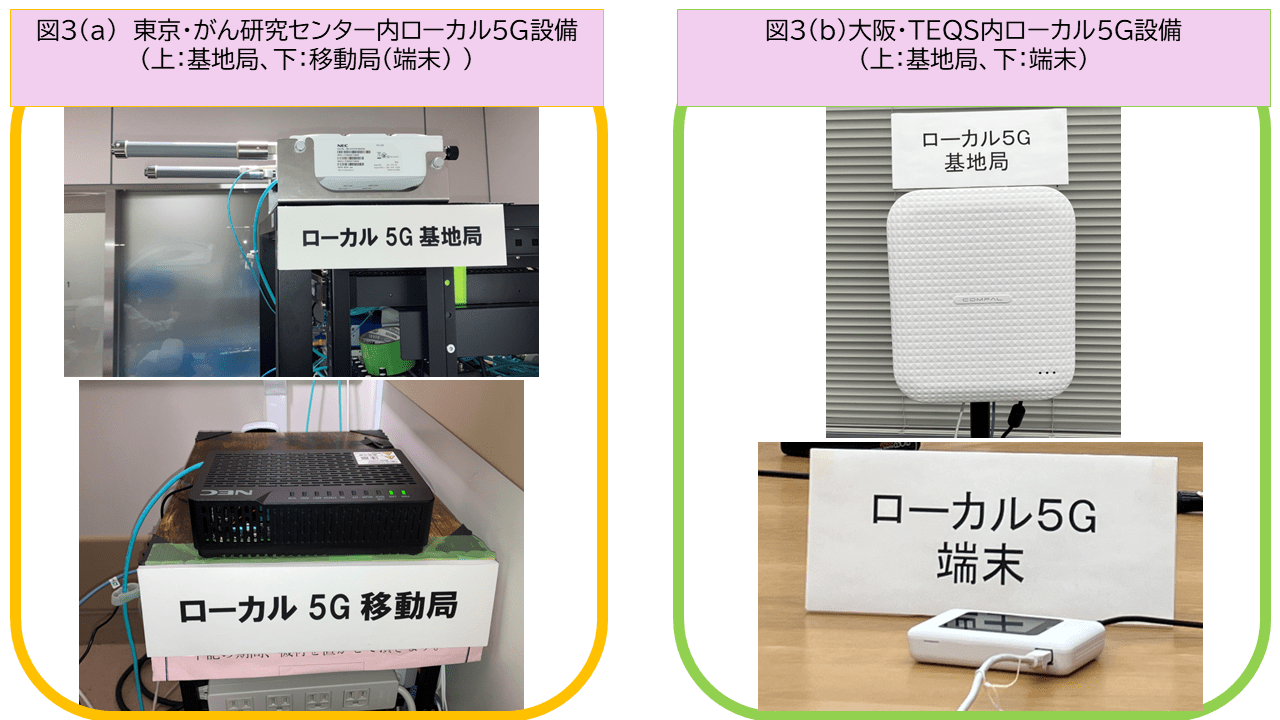

このシステムでは、上記の図2に示すように、東京・築地のがん研究センター中央病院の手術室と、大阪住之江区のソフト産業プラザTEQSとの間を高速有線回線で繋いでおり、東京と大阪の建物内でローカル5G設備を用いました。有線部分は昨年5月の環境と同じく、高速の専用線と予備として高速の共用回線のVPN(バーチャルプライベートネットワーク)です。ローカル5G設備は、東京と大阪それぞれに用意しました(図3)。

手術は同日午前と午後に1例ずつ、合計2例を行いました。今回、初めてローカル5G設備を用いて8K映像の伝送を行うにあたって、その安定性が心配されました。しかし、手術中に映像が途切れることはなく、前回(2024年5月、本シリーズ第1回)の臨床試験と比べて「さらに安定した機器と通信環境を実現できている」と、臨床に参加した、がん研究センターの先生方からも高く評価していただきました。

また、8K映像の伝送の遅れについても、ローカル5G設備が新たに加わっているにもかかわらず、通信装置の整理・統合により約250ミリ秒と前回よりも約100ミリ秒短くなっており、大阪から指導を受けながら手術をした医師も「全く遅れは感じず違和感はなかった」とのコメントがありました。

ローカル5G規格で使用可能な周波数は、大きくは4.8GHz帯とミリ波と呼ばれる28GHz帯とに分かれていますが、今回の実験では、4.8GHz帯を用いました。この周波数帯では機器が使いやすい反面、28GHz帯に比べると伝送スピードが遅く、今回の実験で確認したところ、最も基本的なモードでは8K映像の1チャンネルを伝送するのがぎりぎり可能というスピードでした。

今後、ローカル5Gでの8K映像伝送を実用化していくためには、より高速なモードや28GHz帯機器での検証が行われ、多チャンネルで8K映像が伝送できることを確認することが必要です。

実験データは遠隔手術ガイドライン改訂に提供

今回のこの臨床試験をもって、3年間のプロジェクトの締めくくりとなります。その前に、日本外科学会でまとめようとしている遠隔手術ガイドラインの改訂版に実験で得られたデータを提供し、今後の遠隔手術関連の機器開発の参考に活用していただくことにしています。あわせて、8K映像の放送外応用に向けて、さらに取り組んでまいります。

この研究開発は総務省の支援および日本医療研究開発機構(AMED)の委託に基づき行いました。関係各位に感謝いたします。

(文/NHK財団 技術事業本部 伊藤崇之)