東京丸の内、皇居のお濠を望む出光美術館。現在、ビルの建て替えのため、長期の休館に入っています。

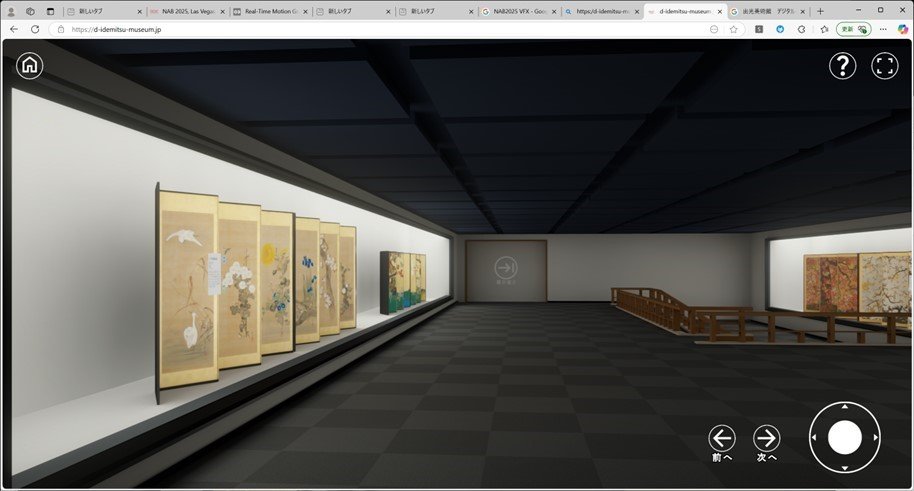

この間、かつての展示室の様子をそのままウェブサイト上で見られる「デジタルミュージアム」がオープンしています。開発にはNHK財団が参加しました。4月1日にウェブサイト上に現れた美術館には、8K技術のほか、3DCG、合成音声による作品解説など、財団が持つ技術が生かされています。その制作過程を少し、ご紹介しましょう。

出光美術館デジタルミュージアム ※ステラnetを離れます

それは長期休館からはじまった

出光美術館は、出光興産の創業者、出光佐三(1885~1981)が収集した美術品を展示するため昭和41年(1966)、東京・丸の内の帝劇ビル9階に開館しました。このビルが建て替えられることになり、美術館も休館することに……。

「実際の建物は建て替えに入っても、ウェブサイトなどで美術品の展示を継続したい」という美術館の意向によって、デジタルミュージアムの開発が始まったのです。

デジタルミュージアムは、図録のように美術品の写真を公開するものではありません。実在する展示室をそのまま3DCGとして再現。画面の中に現れた空間を自由に移動して見られます。

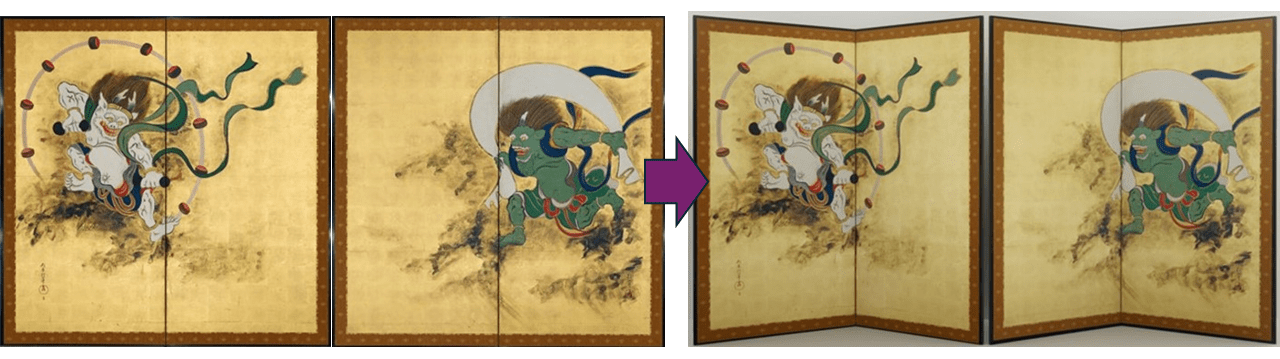

展示台の中も、実際の展示を忠実に再現しています。例えば屏風は平面ではなく折り曲げて自立しており、掛け軸は壁面の鉤に吊り下げられています。

所蔵品の映像データは美術館側で撮影した平面のものを利用し、その上で3D化していきました。

展示室と作品を3DCGへ

まず、3室ある展示室の3DCG化です。特に展示室1にはスロープがあるため、詳細に寸法を測定しました。

こうして写真を見てみると“デジタル化”の作業が“アナログ”から生み出されることがわかりますね。

展示室内の移動にはちょっと工夫が施されています。

階段や柱は自由にすり抜けることができます。3つある展示室間は、扉から進むこともできますし、瞬時にワープすることもできます。また、展示台のガラスをすり抜けて作品を拡大表示、つまりアップで鑑賞することも可能です。

さらに作品の解説部分をクリックすれば、音声合成による解説を聞くこともできます。

屏風はこんな風に、平面の写真をもとに角度をつけて、自立した状態で鑑賞できます。

それにデジタルミュージアムでは実際の展示室よりも照明が明るくなっています。絵画の場合は特に、照明による劣化が激しいため、どうしても展示は暗め、かつ、展示期間もそれほど長期にはできません。しかしデジタルなら、その問題はありません。明るいところでじっくり見ることができるのです。

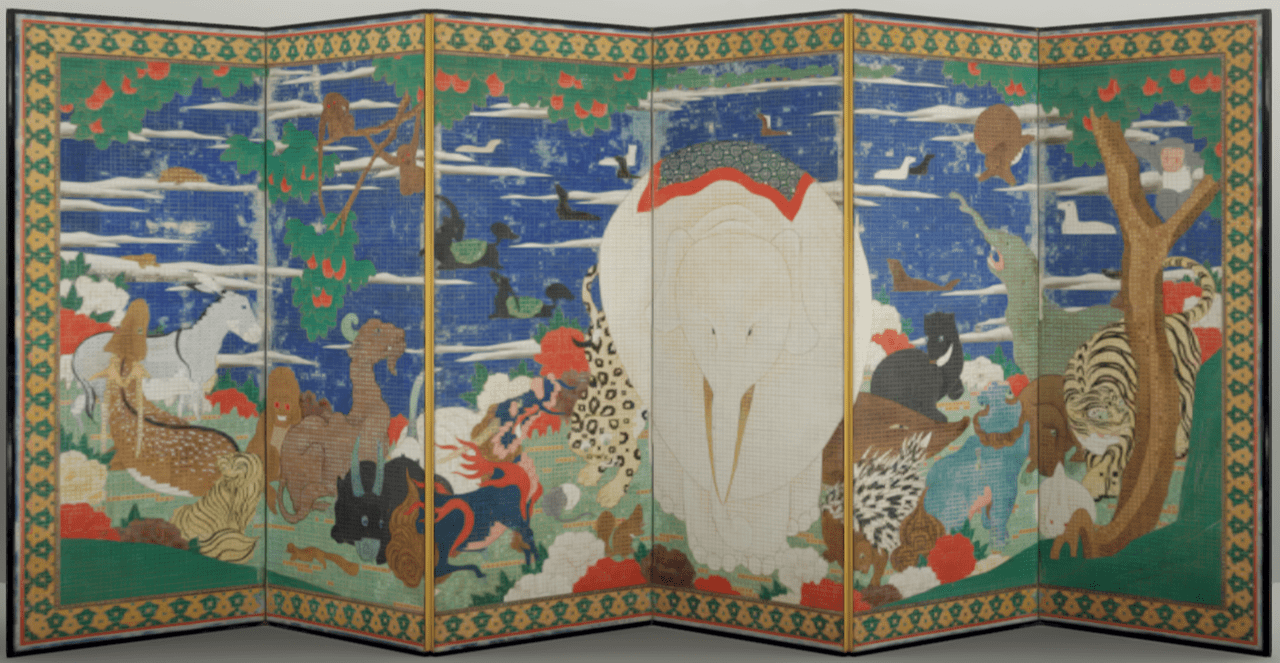

展示室1には5作品、展示室2には5作品、展示室3には6作品が展示されています。

また最後に、展示室の外のロビーからの眺めも収録しました。

皇居とお濠が一望できるゆったりとした空間を堪能してください。

次は茶碗や壺などにも挑戦したい!

現在のデジタルミュージアムは、年に1〜2回程度の作品入れ替えを見込んでいます。

美術館では、ふすまや屏風のような2次元の作品だけではなく、茶碗や壺などの立体的な作品も所蔵されているので、それらもデジタルミュージアム化できれば、鑑賞の可能性が広がります。

3次元の美術品の3DCG化は、平面のものより格段に難しくなりますが、普通の展示では見ることが難しい部分、例えば茶碗の高台や、壺の底面などを、手に取っているかのように見ることができるかも……美術品の新たな鑑賞方法が生まれそうです。

NHK財団では、こうした3DCG化など、文化的な遺産を画像で記録するお手伝いをすることで、社会貢献に繋げていきたいと考えています。

(NHK財団 技術事業本部 妹尾 宏)