4月13日放送の15回「べらぼう」には杉田玄白が登場しました。須原屋で玄白と遭遇した蔦重が「あの『解体新書』の?」と驚いていましたね。

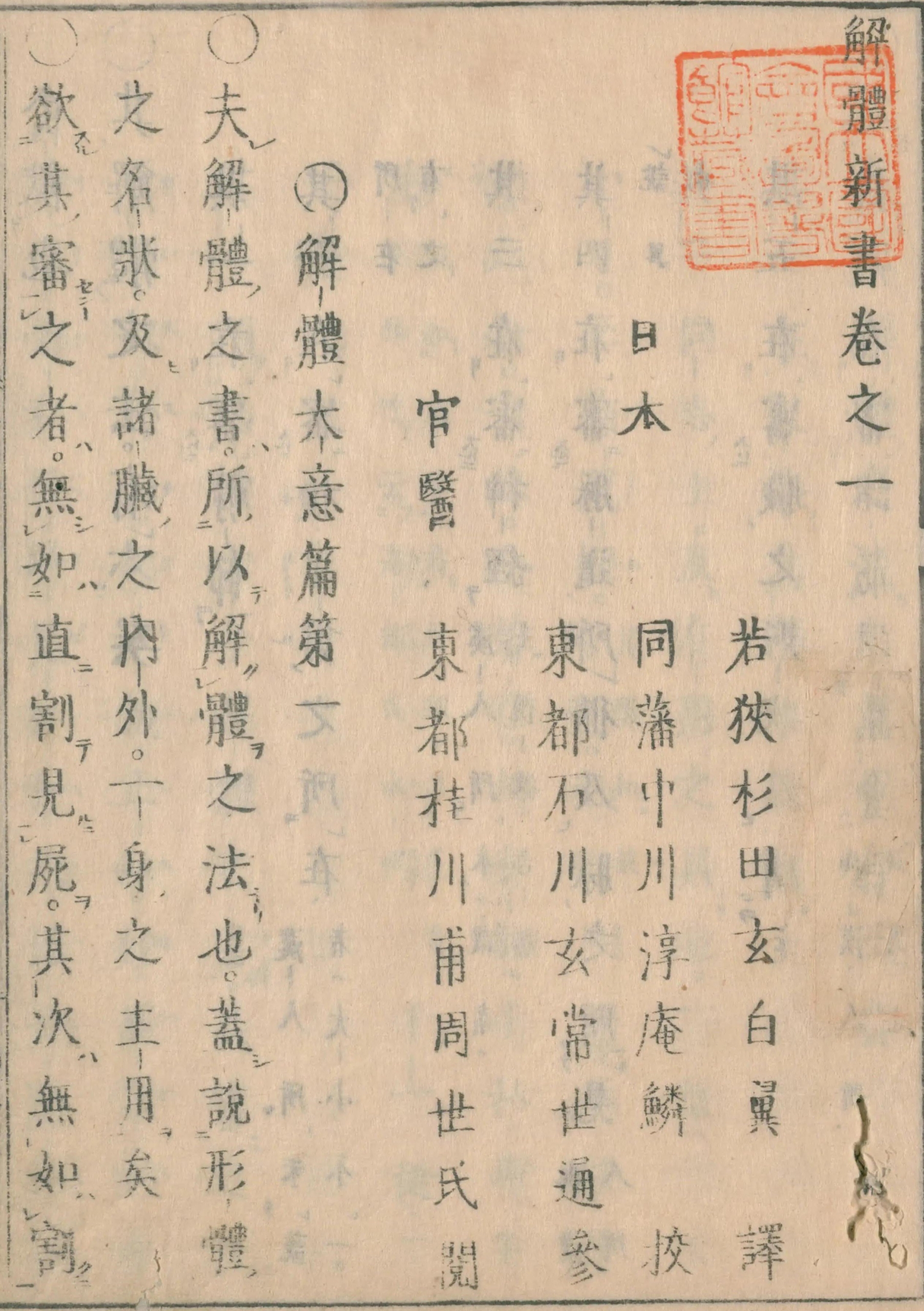

『解体新書』が須原屋から刊行されたのは、いまから約250年前の安永2年(1773)、蔦重が24歳のころ。日本近代医学の扉を開いた書であり、蔦重らが活躍し、出版業界が活況を呈した時代を代表する書物と言えるでしょう。

今回の「『べらぼう』の地を歩く」は、『解体新書』にまつわる場所を訪れます。

※この記事は、NHK財団が制作する冊子「『べらぼう』+中央区」のための取材などをもとに構成したものです

荒川区南千住にある「小塚原回向院」。

江戸時代、小塚原刑場や小伝馬町(現在の日本橋小伝馬町)の牢屋敷では、磔、斬首などが行われていました。遺体は小塚原刑場の傍らにある小塚原回向院に運ばれて、多くの場合は粗末な形で埋葬されていました。当時「腑分け」と呼ばれた人体解剖も、その遺体を使ってここで行われています。

「観臓記念碑」は、入ってすぐのところにあります。玄白らがここで「腑分け」を見学したことが『解体新書』につながったと記されています。

明和8年(1771)3月4日、いずれも医者である杉田玄白、前野良沢、中川淳庵は刑死者の「腑分け」を見学するために小塚原を訪れます。彼らはその場にオランダ語訳の解剖書『ターヘル・アナトミア』を持ち込んでいました。

玄白は晩年、自身の回顧録である『蘭学事始』に“オランダの解剖書が手に入ったのであるから、まずなによりもその図を実物と照らし合わせて見たいものだと思っていた”*1ところに、腑分けの知らせが届いた、と記しています。

腑分けを行ったのは当時“腑分けの名手”と言われていた90歳の老人で、遺体は50歳くらい、大罪を犯した女性であったといいます。

そして、解剖書に描かれた人体図を実際のものと見比べてみると……、3人はその正確さに驚嘆したのです。

興奮さめやらぬその帰り道、3人は “医術の基本とすべき人体の真の形態も知らずに、今まで毎日毎日この医業を務めてきたのは、面目もない”*2と恥じ、『ターヘル・アナトミア』を翻訳することを誓い合います。

写真は中央区明石町にたつ「蘭学事始地」の記念碑。

中津藩の藩医だった前野良沢は、この場所にあった中津藩邸内の宿所に住んでいました。腑分け見学の翌日から、彼らはここに集まって翻訳に取り組みます。

翻訳では、オランダ語を研究していた良沢がリーダー的な役割を果たします。

とはいえ、翻訳は困難を極めたといいます。玄白はアルファベットさえ習ったことがなく、“櫓も舵もない船が大海原に乗り出したよう”*3と述懐しています。書に記されたひとつひとつの未知なる単語と向き合う、途方もない作業となったのです。翻訳だけではなく、たびたび動物を解剖して、『ターヘル・アナトミア』の図と照らし合わせたりもしました。

「彼らの目的は単なる翻訳版を出版することではなく、オランダ語版の翻訳を通して、正確な人体の構造を知ろうとしたのです」と話すのは中央区教育委員会の増山一成さん。

「大変な時間と労力を払ってオランダ語版の解剖書を翻訳しましたが、実は、『解体新書』は原書の本文を簡略化したもので、もちろん誤訳もありました。しかも原書の重要な部分である詳細な注釈や説明文については、とてもじゃないですが翻訳の手が回らなかったようです。」(増山さん)

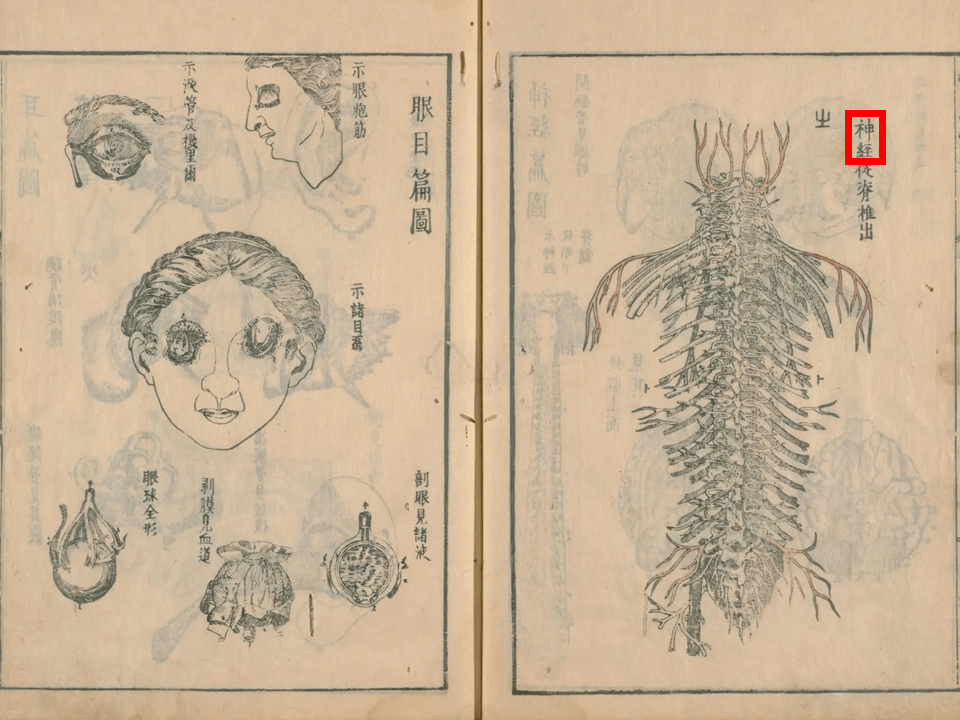

挿絵を担当したのは平賀源内に見いだされた、秋田藩士の絵師である小田野直武。玄白と源内の交友関係を通じて直武に白羽の矢がたちました。直武は『ターヘル・アナトミア』などの解剖書を見事に模写していきます。

そして、およそ3年半の歳月を経て、“草稿は11回までも書きなおして、ようやく印刷屋にわたすまでとなり”*4大著、『解体新書』は完成します。

『解体新書』は“神経”や“動脈”など、いまも我々が使っている人体用語を生み出しました。

ところで、『解体新書』には前野良沢の名前がありません

「翻訳リーダーの良沢は、翻訳の出来に納得がいかず、自身の名を出すことを控えました。一方、オランダ語版の翻訳を提案した張本人の玄白はスピードを優先して翻訳本を刊行することに注力したのです。その後、弟子に託して重訂版を出すことになります。とはいえ、この翻訳本が日本の医学史に与えた影響は絶大でした」(増山さん)

最後に、玄白が生まれた場所を訪れました。神楽坂にほど近い、「矢来公園」。玄白はここで若狭小浜藩酒井家の三男として享保18年(1733)に生まれています。玄白は誕生~少年期をここで過ごし、その後、小浜藩(現在の福井県小浜市)に移り住みます。(その後、25歳の時に江戸に戻り、町医者として開業しています)

亡くなる2年前の文化12年(1815)、玄白は『蘭学事始』として、『解体新書』を中心に蘭学にまつわる記憶を綴っています(上下二巻で発刊されたのは明治になってから)。玄白は83歳になっていました。

この本のおかげで、日本近代医学の金字塔、『解体新書』が世に出た経緯を私たちは詳しく知ることができるのです。

(文中の*1~*4は、「杉田玄白/全訳注・片桐一男『蘭学事始』講談社学術文庫」より引用)

「小塚原回向院」は東京メトロ日比谷線「南千住駅」から徒歩で2分程度

「蘭学事始地」は東京メトロ日比谷線「築地駅」から徒歩で5分程度

「矢来公園」は東京メトロ東西線「神楽坂駅」より徒歩で5分程度

中央区観光協会 | 銀座 日本橋 築地 月島 人形町 東京 観光 | グルメや歴史など魅力を発信

中央区ホームページ/中央区内の文化財

※ステラnetを離れます

(取材・文 平岡大典[NHK財団])

(取材協力 中央区教育委員会、中央区観光商業まつり実行委員会)

主要参考文献

杉田玄白/全訳注・片桐一男『蘭学事始』講談社学術文庫

石出猛史「江戸の腑分と小塚原の仕置場」千葉医学 84:7~13,2008

この記事は、NHK財団が制作するPR冊子「『べらぼう』+中央区」(4月下旬から配布開始予定)のために取材した際の情報などをもとに構成しました。

NHK財団では大河ドラマや連続テレビ小説のご当地のみなさまとともに、冊子やポスターなど様々なコンテンツを制作しています。

詳しくは NHK財団・展開広報事業部までお問合せください