盲人に許された高利貸しによって巨額の資産を築いた鳥山検校。花魁の瀬川(小芝風花)を身請けし、妻・瀬以として迎えるが、彼女の心の中に今も蔦屋重三郎(横浜流星)がいることを、検校は感じ取っていた……。市原隼人に、鳥山検校をどのように演じたのか聞いた。

自分が痛みを感じる人生を歩んできたからこそ、人の痛みもわかる。鳥山検校は、まっすぐで繊細な心を持った人間

——鳥山検校を演じるにあたって、彼をどんな人物だと捉えましたか?

目が不自由なことで、自分の意思とは関係なく、定められた運命と向き合わなければなりません。暗闇の中で、耐え難い孤独とともに生きてきた人間なのかな、と思いました。文字通り手探りの人生の中で、自分が生まれてきた意義や存在する意味というものを常に探し求めている、そんなイメージが湧きました。

一方で、当時の当道座の方々は芸事に長けていました。今回、僕は地唄からくる三味線のお稽古をさせていただいたのですが、昔ながらの土地土地に根付く音を奏でること、その音によって検校は心の隙間を埋めていたのかな、と思いました。そんな風に、いろんな方々の意見や考えを拾い集めながら、鳥山検校像というものを手探りで作っていきました。

——台本のト書きには「上品な佇まい」という形容もありましたが、鳥山検校にはどんな魅力があると考えましたか?

彼の魅力は、自分が痛みを感じる人生を歩んできたからこそ、人の痛みもわかるところだと考えました。人の痛みが理解できれば、その人の“心の隙間”に入ることができる。良くも悪くも、人を導ける人間だと思うんです。そういう部分を使って、人を利用していたのかもしれないのですが、人の心に寄り添うことができたから自然と人も集まってきたのでは、と感じました。

——史実としての鳥山検校には良くない評判もあったようですが、今回はそれだけではありませんね。

そうですね。鳥山検校に対して、いわゆる“悪代官”のようなイメージを持っている方もいらっしゃるかもしれません。謎の多い人物で、僕も現存している史料を読ませていただのですが、結局、わからないままです(笑)。

大胆で豪快なイメージなのかなと思ったのですが、台本では鳥山検校の品の良さが強調されている気がして、彼の本質というものは、まっすぐで繊細な心を持った、自分なりの正義がある人間なのではないか、と考えながら役作りをしていきました。

役作りのため、視覚障害者の方々のお話を聞いたり、完全な暗闇の中に入ったりする経験をした

——鳥山検校のビジュアル、扮装については、スタッフとも話し合いをされたのでしょうか?

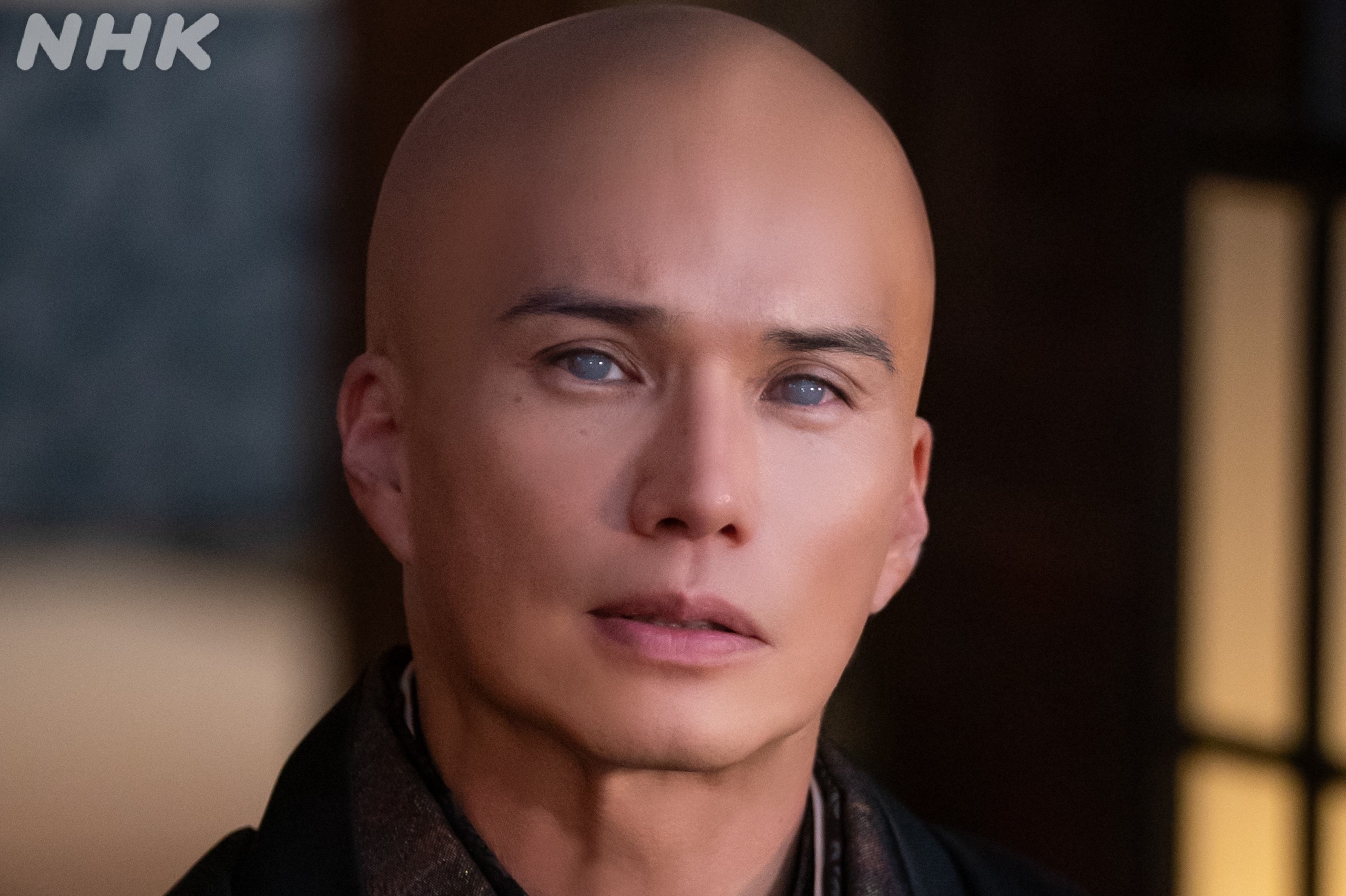

衣装に関してはご用意していただいたものを着て、こちらからお願いしたのは、「目を白濁させたい」ということです。これまでの大河ドラマには登場してこなかったような、視聴者の皆様の記憶に残る人物像を作りたいと考えました。

大河ドラマ「おんな城主 直虎」では文武両道の僧侶・傑山、「鎌倉殿の13人」では鎌倉幕府を支える武士・八田知家を演じたのですが、そのときも自分で結髪から髭まで「扮装を、こんなふうに作りたい」とお願いして作りました。

今回は目を白濁させたいと、特殊メイク用のコンタクトレンズを何パターンか作ってもらい、その中から選びました。白濁したコンタクトを入れるのは初めての経験で、着用すると視界が20パーセントくらいになるんです。特に光が横から入ると、全く目の前が見えなくなりました。

——その状態でお芝居をするのは大変だったのでは?

見えない役だから、それはそれでいいのかな、と思いましたが、ほぼ感覚だけを頼りにお芝居をする形になりました。

今回、大河ドラマとしては珍しいことに、リハーサル日がなかったのですが、僕はできるならリハーサルをしたいタイプの役者ですし、特に鳥山検校の役は事前に動きを確認したい。それで、撮影が始まる30分くらい前に現場に入らせていただいて、鳥山検校ならばどういう場所に立ち、どういうことを思い、どんな仕草をするのか、ひとりで繰り返し確認しました。

——声や衣擦れの音で相手の感情を読み取る描写がありますが、どう感じられましたか?

台本を読んで「難しいだろうな」と感じました。それで撮影前に、新宿区にある視覚障害者の生活を支援するセンターを見学させていただいたんです。もちろん視覚障害者の方々の痛みや喜びや苦しみ、人生の概念というものを僕が100パーセント理解することはできませんが、1パーセントでも可能性があるのなら学びたいと話を聞かせていただき、役作りの参考にさせていただきました。

ほかに「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」という、視覚障害者の方が案内してくださるイベント——照度ゼロの完全な暗闇の中、視覚以外の感覚を使って、音や香り、味、風などを体験するイベントなのですが——そこにも個人的に行かせていただきました。

始まると真っ暗になって、何が存在しているのか、自分がどういう状態なのかも全くわからない状態になり、とてつもない不安に襲われて、正直、パニックになりそうでした。ですが、だからこそ、形があるもの、形がないもの、全てを自分から感じ取ろうとしなければならなくなるんです。

そのイベントは、一緒に手をつないだり、声を掛け合ったり、集団になることで自分の存在を確認していくものでした。でも、“個”の時間の長かった鳥山検校には、そういった感覚を共有できる相手がいなかったのではないか、と……。だとすると、本当に寂しく、生きる気力さえ失いかねない世界にいたんだな、と改めて実感いたしました。

——演技のうえで苦労された点は?

いろいろな準備をしても、芝居というものは相手の方に作っていただいて、初めて自分が存在できるものなので、実際に現場に入ってみないとわからないことが多いです。でも、チーフ演出の大原(拓)さんは明確に自分のやりたいこと、「ここはこういう形で」という考えがある方ですので、その思想に寄り添いながら、自分の思いも入れて作っていければいいな、と思いました。

当初、検校に対しては豪快なイメージを持っていたので、目が見えないから相手の体に触れて、「体温も心臓の鼓動も感じてしまいたい」と思っていたんですけど、大原さんは検校に対して“品格”を求めていらっしゃったので、そこまではやらずに、でも、どこか心の奥では叫び続けているような逡巡や恋心を演じられたらいいな、と考えました。

瀬以への想いが届かないと知った絶望が、愛情を憎悪に変えた

——そのなかで瀬川と出会ったわけですが、検校にとってどんな存在だったのでしょうか?

瀬川の存在自体に、自分が生きてきた意味、生まれた意義を見出したと言っても過言ではないでしょう。伝え聞く美しさや、教養、芸事にも長けている、いろんな魅力があったと思いますが、どこにいちばん惹かれたのかを考えると、それは初会のお座敷での瀬川の振る舞いだったと思います。

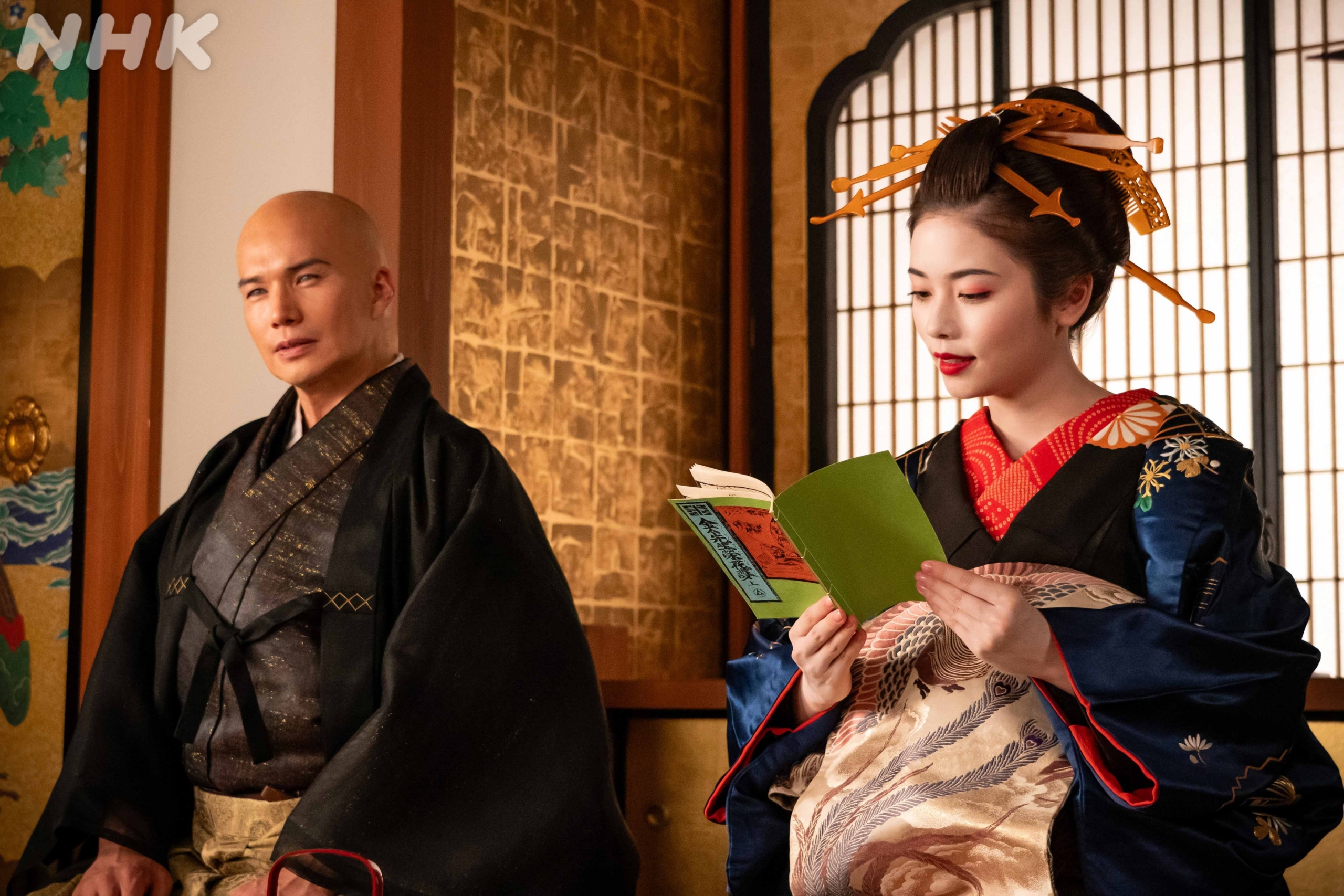

当時の吉原には厳しい規律や秩序があって、初会の花魁は黙って座っているだけのはずが、そのしきたりを瀬川が破って、検校が持ってきた本を読み聞かせてくれた。瀬川が秩序を破ることの共犯者になれたことが、いちばん大きいのかな、と。共犯って、背徳感を覚えるじゃないですか(笑)。

今まで自分と同じ方向を見てくれる人が誰もいないと感じていた検校に、瀬川が寄り添ってくれた。その姿勢が、なかなか人間愛というものを感じられず、優しさに飢えていた鳥山検校を魅了したのかなと思います。

——全てを手にしているのに、瀬以の心だけはつかめないというところが切ないですね。

そうなんです。1400両もの大金を払って身請けをした妻なのに、どれだけ物を与えても瀬以は本心を見せません。検校が着物や本を与えようとして、知りたくもない瀬以の本心の一端に触れてしまうシーンが積み重なりますが、それでも彼女の本質までは見えません。計算なのか、吉原で身につけた生きるための術なのか……。

人生には優先順位が大切だと考える検校が、全てを差し置いても瀬以のことを思うようになってしまう。でも、寄り添いたいと思えば思うほど、追いかければ追いかけるほど逃げていく……。海のように広くて深い瀬以の心の奥底に沈められたものが、恋心なんでしょう。

——どんなに高価なものを与えても瀬以の心に届かなかったときの、鳥山検校の気持ちをどう思いますか?

彼の心にあったのは「意地とプライド」だと思います。盲人組織である当道座の最高位にいて手厚く扱われ、周囲を思うがままに動かしてきた大富豪が、瀬以の心だけは思うようにできない……。その「意地とプライド」が崩れたところが入口で、そこからだんだん、本当の恋、人を想う気持ち、命を大切にする気持ち、人の存在の本質などに気づかされていく感覚でした。

恋愛って、正しいこと悪いことが分からなくなるくらい、周りが見えなくなるもので、それは昔も現代も同じだと思います。検校の瀬以に対する思いは強すぎるがゆえに反転して、憎悪というか、いろんな感情が湧いてきてしまったのではないでしょうか。

——愛情が憎悪に変わるのは、瀬以の心にいる蔦重への嫉妬でしょうか。

僕は、恋とは命を残すために人間が備えた“本質的な能力”だと思っています。だから、瀬以のことを思っているときに、蔦重のことは考えなかったんですよね。眼中にないというか……。

結局、恋をしている瀬以のことしか頭にないので、蔦重のことは「瀬以が気にかけている吉原の人物」くらいにしか感じていなかったと思います。だから蔦重への嫉妬ではなく、瀬以に対する想いが届くことはないと知った絶望が、愛情を憎悪に変えたんだと思います。

——市原さんは、鳥山検校に共感する部分はありますか?

僕自身は、誰かの犠牲の上に正義は成り立たない、自分の思い通りにならないからといって周りの人を傷つけるのは間違いだと思っているので、恋愛感情が憎悪に変わることは理解しにくいです。ですが、初めて目の前に現れた“希望のような存在”がいなくなってしまうとしたら、何があっても追いかけたくなる気持ちはよくわかります。

何と言えばいいのか、芥川龍之介の『蜘蛛の糸』みたいに、地獄にいる鳥山検校にとって、瀬以はやっと垂れてきた蜘蛛の糸のような存在だったと思うんです。莫大な資産を以てしても、暗闇のなかで自分の立ち位置すら分からない。息をするたびに敵が増えるような生活の鳥山検校にとって、やっと掴んだ蜘蛛の糸を、手放すことは絶対にできなかったんでしょう。

——小芝風花さんとのお芝居はいかがでしたか?

とにかく笑顔がすてきな方ですね。蝶が舞うときに鮮やかな鱗粉を落とすような、あるいは彼女の周りを花畑に変えてしまうような、“華”を持っている方だな、という印象を受けました。まさに瀬川のようにいろんな方を魅了しますし、花魁姿にも「艶やかって、こういうことなんだ」と感じ入って、毎回一緒に撮影することが楽しみでした。

「べらぼう」が描くのは「生きる」ということ

——「べらぼう」が戦のない江戸中期が舞台であることに対しては、どのように感じますか?

世の中を動かすものが武力から経済、学問へと変化してきた時代の中で、さまざまな産業が生まれ、文化が芽生え、芸術が生まれ、必然的に人々の感受性が豊かになりました。それによって個々の思想や欲が浮き彫りになっていくところが、この時代の魅力だと思います。

昔は「従わなければ斬る」という武力による支配でしたが、そういう緊張感がなくなった世の中をどうやって統一するかを考えたときに、結局は“心”なんだと思います。「誰かに言われたから何々をしなければならない」ではなく、個々の「何々をしたい」に火をつけて浮き彫りにすること。そのための葛藤や逡巡が丁寧に描かれているのが「べらぼう」で、とても人間くさい良さがあると感じています。

——「おんな城主 直虎」も森下佳子さんの脚本でしたが、森下さんが描く作品の魅力は?

繊細な人間愛といいますか、誰もが心の奥に持っている“無垢さ”を大切に描いているところです。純粋に生きる人々を柔らかく温かい光で照らしながら、ときには強烈で尖った感情が放出されることもあります。すごい振り幅ですが、そもそも「生きる」ということは、そういうことなんだと思いました。

「生きる」ことを生々しくも魅力的に伝えてくださる方ですので、今後の「べらぼう」でも人の心の本質が描かれて、きっとすてきな作品になるだろうと感じています。