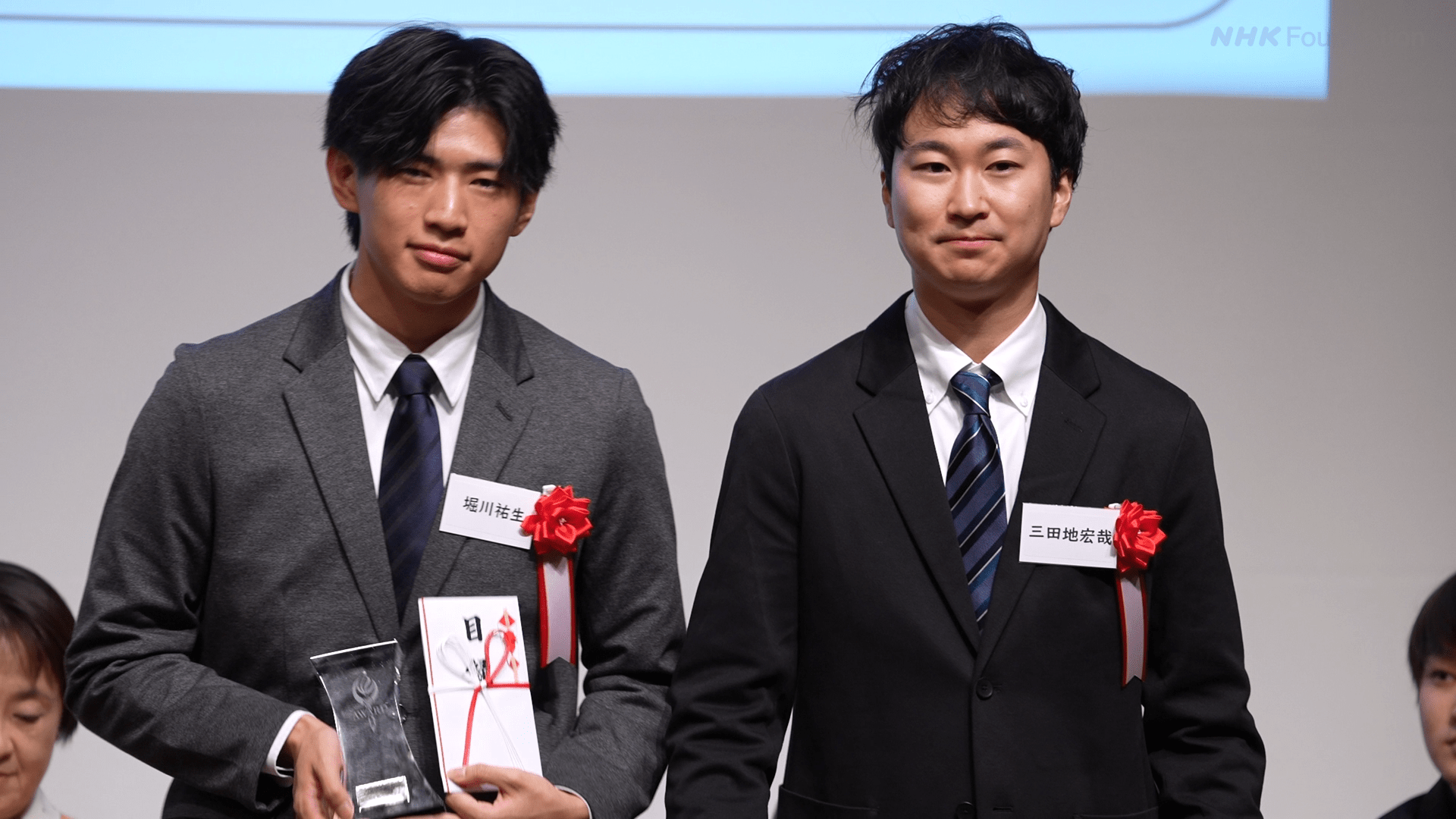

NHK財団が主催している「第2回インフォメーション・ヘルスAWARD」。

今回から、より現実的なアイデアを募る社会実装部門が新設されました。その初めてのグランプリに輝いたのは「ブラウザ上で動作する情報リテラシー支援ツール」です。※ ブラウザ:インターネットのサイトを閲覧するためのソフトウェア

(グランプリ受賞アイデアはこちら※ステラnetを離れます)

このツールをインストールすると、ウェブ閲覧時に正確な情報判断のためのサポートが得られる、というアイデアです。例えば、記事のどこが事実でどこが意見か、その情報は加工されていないかなどを判断します。教育現場で使われている端末への搭載を目指しています。

受賞者の堀川祐生さん・三田地宏哉さん(ともに東京大学工学部システム創成学科)に聞きました。

聞き手は松尾剛アナウンサーです。

利用者が判断する材料をブラウザ上で提供

――グランプリを受賞した「ブラウザ上で動作する情報リテラシー支援ツール」は、簡単に言うとどんなものですか?

堀川 情報収集の「先生」を用意するものだと思っています。

情報の収集は自分では出来ていると思っていても、実はうまくやれてないことが知られています。この「先生」は、まずそれに気づかせてくれます。そして、「それは怪しい情報だよ」とか、「事実と意見がぐちゃぐちゃになってるよ」、といったことを伝えてくれるものです。

三田地 ネット上にはいろんな情報が溢れています。正しい情報もあれば、根も葉もない情報もあります。それについて自分で調べるのはなかなか難しく、面倒くさくてやらないことも多いです。そこで、ブラウザ上で簡単にそれを確かめられるようにしたいと考えました。

具体的には、他のメディアが同じ情報について何を言っているのか、その情報を発信しているメディアがどういったメディアなのかの情報を提供します。利用者が判断するための材料となる情報をブラウザ上で提供して、自分たちで判断できるようにするのが私たちのアイデアです。

――インフォメーション・ヘルスについて、どのように考えていらっしゃいますか?

堀川 普段、いろんな情報を摂取していく中で、その情報が私たちの考えを形作っているのではないでしょうか。「情報的健康」はよく食事に例えられますが、食事ではカロリーやタンパク質、ビタミンCなどの栄養素を把握した上で摂取することで、健康的な体が作られます。

情報についても同様で、過激な情報や、偽情報ばかりを摂取してしまうと、私たちの思考があまり良くない方向に向かってしまうと思います。

レコメンドをオフにすると見る時間が減ることに気づいた!

――ご自分のこれまでの生活で、情報の偏りや、情報の不健康さを感じたことはありますか?

三田地 はい。 YouTubeやSNSのような受動的な情報摂取の場面ですごく感じます。これに気づいたのは、実は偶然なんです。レコメンドというシステムがあって、ある動画を見ると関連した動画がおすすめされます。一度その機能をオフにしたことがあるのですが、その時まず気づいたことは、自分が見ていた動画がすごく偏っていたということです。

オフにすると、中立的で自分に最適化されていない情報が表示されるようになりました。同時に、それが依存を促すように設計されていたことにも気づきました。レコメンドをオフにすると、明らかにダラダラ見続ける時間が減ったんです。このような設計をして、こういう意図があったのだということに客観的に気付いたんです。

――お二人は同じ学部で学んでいらっしゃいますが、それぞれ、研究されてることは違うそうですね。

堀川 私は計算社会科学を研究しています。ソーシャルメディアで偏った情報に集まりやすいユーザーの特徴を明らかにしようとしています。

三田地 私は意識の謎を解明する研究をしています。意識を司る脳を緻密に理解しようというアプローチと、機械の進化の先に意識が存在するかもしれないというアプローチの両方から、意識の謎を解明しています。まるで総合格闘技みたいなジャンルです。

ケンカしないよう厳しいルールを設定したんです(笑)

――全然違うんですね。アイデアを練る過程中で、意見の衝突などはなかったのですか?

三田地 ケンカをしないように(笑)、最初にめちゃくちゃ厳しいルール設定をしたんです。例えば、稼働日数によって賞金を配分するとか。窮屈だったかもしれませんが、2か月という短くも長い期間を続けることができました。

堀川 その方針でもめることは少なかったけれど……。アイデアを形作る中ではいろんな点で真向対立しました(笑)。例えば、生成AIが完全に信頼できるようになるかどうかなどです。

三田地 立場の違いがめっちゃ出ました。

――最終的にはまとまったんですよね?

堀川 両方がある程度意見を言ったところで、落ち着くところに収めていきました。

三田地 自分は夢を語って、堀川は現実を語って、いい感じに当てはまるところを探りました。議論を深めるいい機会になりました。

あくまでAIは私たちを手助けするツールという認識です

――その生成AI、今私たちが最も注目している技術のひとつが、今回のアイデアには使われていますね。お二人は生成AIが果たす役割をどう考えていますか?

三田地 あくまでもAIは私達を手助けするツールだという認識です。

堀川 大学の授業を受けていても、生成AIが提供する情報にはかなり限界があります。これはちょっと信頼できないというところもあって……。ただ、全く使用しないかと言われると、それももったいないですよね。だからこそ、精度を示していくことが大事だと思います。普段たくさん使っていく中で、そのように感じるようになりました。

三田地 今のAIには限界がありますが、将来は人間よりも信頼できる情報を瞬時に出してくれるようになるかもしれません。でも、人間の想像や判断の余地を残すことが大事だと思っています。AIはどこまでいっても手助けするツールであることを、使う人たちに意識的に示す必要があります。そのために、こういう制度で運用しますと提示してサービスを作ることがとても大事だと思います。

もめないと良いアイデアは出ない 誰かと組むのはおすすめ!

――最後に、次回のアワードに応募しようと思っている方にメッセージをいただけますか。

堀川 社会に役立つ点ももちろん重要だと思いますが、自分たちが情報社会について改めて考えるという点でも非常にためになりました。皆さん、自分のためにもやってみたら面白いと思いますので、ぜひ申し込んでみてください。

三田地 あとは、大学生などで何か社会実装を目指している方にとっては、すごくいい経験になると思います。研究を実際に社会に落とし込んでいく時、どのように着地させなきゃいけないのかという面が鍛えられますね。

―――2人で組むのはおすすめですか?

三田地 それは間違いないと思います(笑)。もめることは必至ですが、もめないと良いアイデアは出ません。2か月、3か月はコンペティションに向けてちょうど良い長さです。二人と言わず、3人4人でもやると良いと思います。

堀川 突拍子のなさという点では一人の方が何か出てくるかもしれません。けれど、どのように社会実装していくか、現実的なものにしていくかといく点では、客観的な視点が入るので、誰かと組むのはいいです。おすすめです。

――ありがとうございました。

2024年12月に開催された表彰式後のシンポジウムで二人は、社会実装に向けて意気込みを語っていました。

「アメリカでは、『ニュースガード』のようにメディアの思想や信頼性を評価する取り組みがありますが、日本ではあまり見られません。これは、メディアの信頼性が高いという良い面もありますが、逆に無条件に信じてしまうという問題もあります。情報を要約し、比較することについてメディアからの批判は避けられないかもしれませんが、その目的に意義を感じて進むことも大事です」

NHK財団では、二人のアイデアの社会実装に向けて伴走を続けていきます。

次回の「インフォメーション・ヘルスAWARD」は2025年夏に開催予定です。募集の方法などの詳細は NHK財団の公式サイトで今後公開していきますのでチェックしてみてください。

ステラnetでは、今回の選考委員や受賞者の方々のインタビューなどをこれからも掲載していく予定です。こちらもご期待ください。

(取材・文:インフォメーション・ヘルスアワード事務局)