災害が起きた時、ペットの命をどう守るのか。私たちNHK財団は、災害への備えや心構えを学ぶ防災ワークショップ「災害からペットを守る」(主催:日本動物愛護協会)の企画運営に携わっています。

3回目となる今回の会場は札幌市。2018年に起きた胆振東部地震の時の対応を振り返り、北海道の飼い主の皆さんと一緒に「災害への備え」を確認しました。

震度7 胆振東部地震(2018) ペットたちを救ったのは

胆振東部地震は、北海道で初めて震度7を観測した直下型の地震です。地震の規模を示すマグニチュードは6.7。災害関連死を含めて44人が亡くなり、785人がけがをしました。北海道全域が停電する「全道ブラックアウト」となり、ライフラインの復旧が遅れ、暮らしや経済に大きな影響が出ました。

今回の防災ワークショップは、以下の3パートで構成しました。

第2部・チコちゃん防災クイズショー(チコちゃんと防災の基礎知識を学ぶ)

第3部・災害現場に学ぶQ&A(胆振東部地震の対応を振り返り、今後の備えを考える)

このうち第3部の前半は、胆振東部地震で被災した飼い主、獣医師、ボランティアの皆さんの証言を集めた動画リポートを上映し、当時の対応を振り返りました。

知人に犬を預ける 〜飼い主の選択〜

胆振東部地震で最大震度7を観測した厚真町は、札幌から南東へ60㎞ほど離れた人口4000人余りの町です。山﨑信廣さんは、妻の洋子さん、飼い犬のターシャちゃん(ラフコリー・メス14歳)と、町内の分譲地で暮らしています。

2018年9月6日、午前3時過ぎ、2階の寝室で寝ていた山﨑さんは、突然の激しい揺れで目を覚ましました。当時、庭の犬舎には3頭のコリーがいて、犬たちは無事でしたが、庭には地割れが走り、犬舎は壊れ、家は傾き、電気や水道も止まってしまいました。

途方に暮れかかった山﨑さんですが、旭川市に住む知人が3頭のうちの2頭を預かってくれることになりました。知人の負担を考えてターシャちゃんだけは厚真町に残し、定期的な散歩と健康観察を心がけ、車中泊を続けながらライフラインの復旧を待ちました。

山﨑さんは「困っている時に知人に犬を預かってもらい、とても助かりました。ターシャは地震のショックと生活環境の変化で食欲が落ち、心配しましたが、人と犬が支え合って過ごしているうちに、なんとか元の生活に戻りました。今、思うとターシャが居てくれたおかげで毎日の暮らしに張り合いが生まれ、厚真町を離れずに済んだと思います。ターシャには感謝しています」と、犬の頭を撫でながら語りました。

迅速な救護体制の立ち上げ 〜生かされた有珠山の経験〜

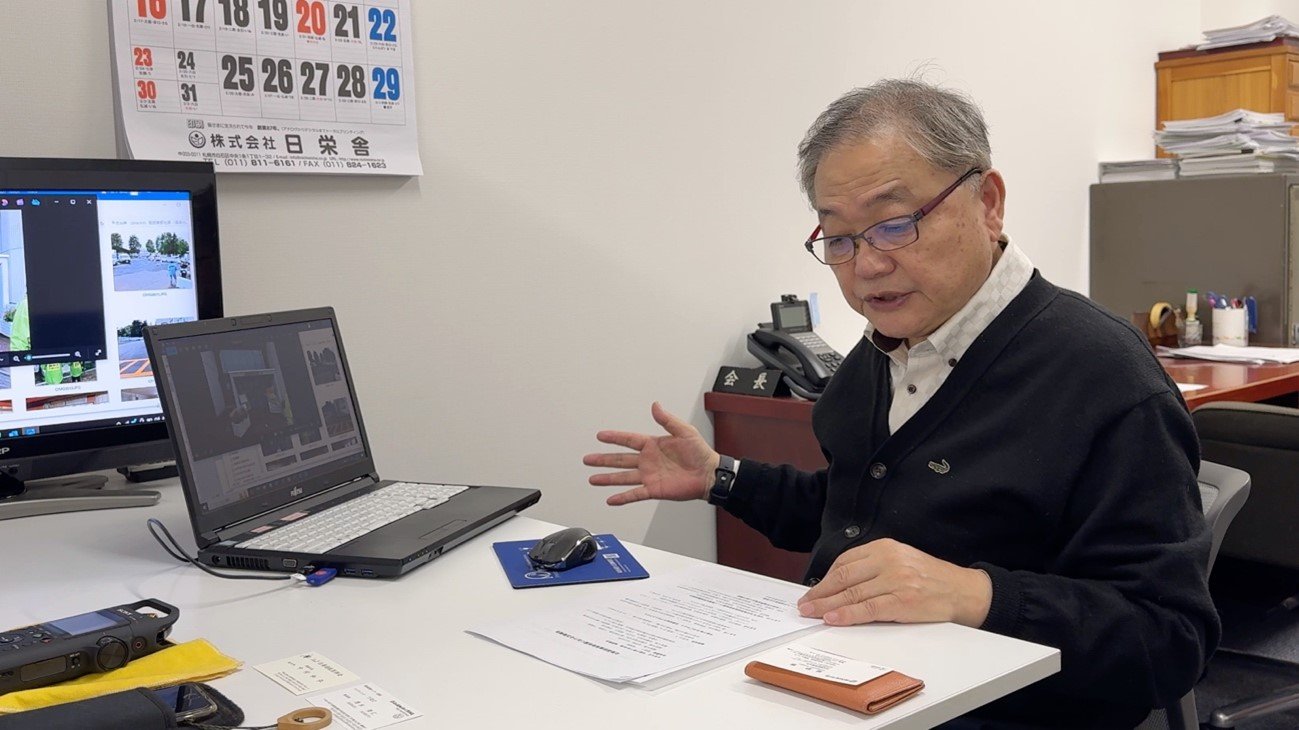

地震発生直後から、北海道獣医師会では、地震で被災した動物たちを救護する対応に取りかかりました。当時の事務局長、清水秀仁さんは、地震の発生直後に厚真町を視察、臨時診療所の開設を進めると共に、北海道や札幌市に呼びかけて「ペット救護対策協議会」を立ち上げ、行政と連携した支援体制を整えます。

清水さんは「私たちは2000年に起きた有珠山噴火の際に、自治体やボランティアの皆さんと連携して動物救護センターを立ち上げました。それをきかっけに、北海道では、獣医師会と自治体、ボランティアが連携して活動するようになりました。お互いに顔の見える関係が出来上がっていたことが、胆振東部地震の際の迅速な対応に繋がったと思います」と当時を振り返りました。

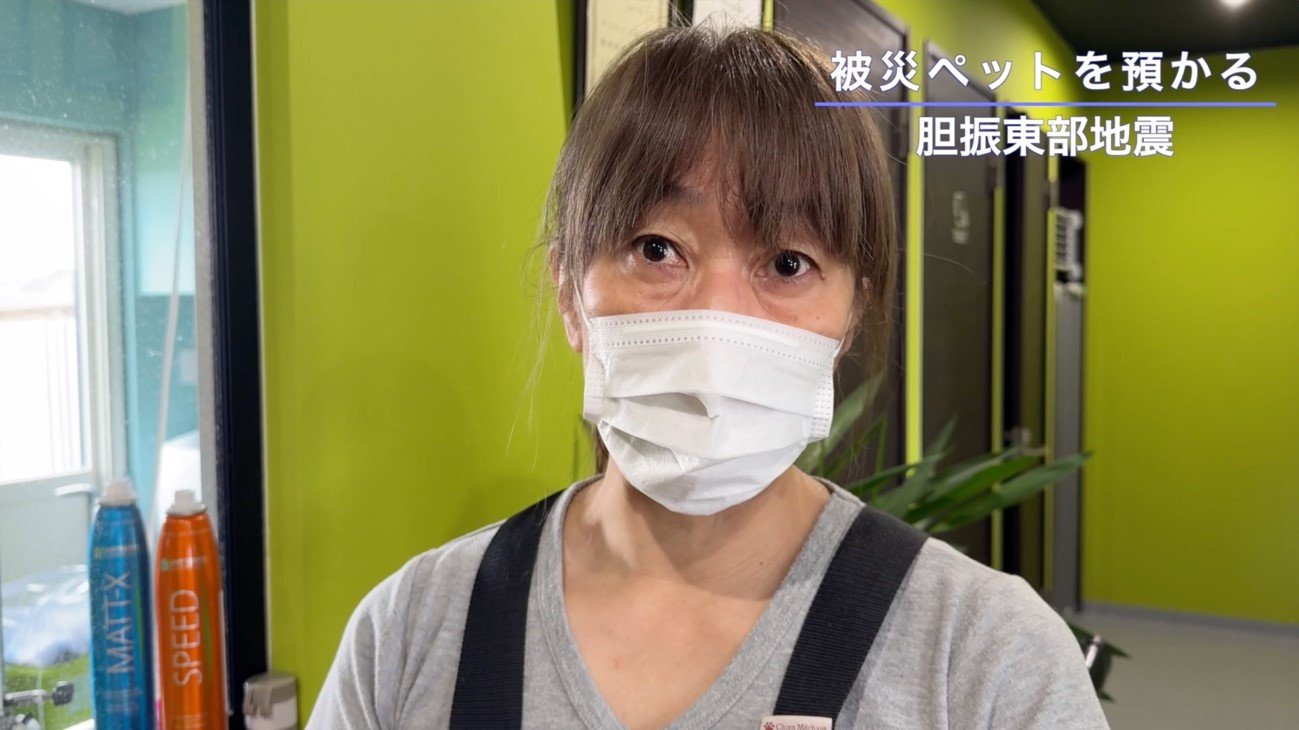

私の施設を使って下さい 〜ペットホテル経営者の献身〜

厚真町でペットホテルを経営する早川律子さんは、地震の直後から被災した動物たちの無料預かりサービスを始めました。「犬猫を避難所に連れていけず、困っている飼い主さんが大勢いると思ったんです。うちの施設で良ければ遠慮なく使って欲しいと思って、もう無我夢中で呼びかけました」。

早川さんは、近所の避難所を訪ね、無料預かりサービスを知らせるポスターを貼り出しました。やがて犬や猫を連れた飼い主が早川さんのもとを訪ねるようになり、多い時には1日40頭前後を預かりました。早川さんはペットホテルの一室を獣医師会にも提供し、臨時診療所が開設。獣医師が交代で診療に当たり、ケアした犬は延べ25頭、猫は延べ41匹に上りました。

全ての命を救いたい 〜ボランティアの努力〜

胆振東部地震では、北海道全域で犬猫の支援活動に取り組むNPO法人「ニャン友ねっとわーく北海道」も大きな役割を果たしました。代表の勝田珠美さんは、地震の発生直後から厚真町に入り、飼い主からの連絡を受けて、消防と一緒に倒壊した住宅に入り、閉じ込められた犬や猫の救出活動を進めました。

「被災直後から獣医師会の臨時診療所が立ち上がり、犬や猫を無料で預かる早川さんのサービスも始まっていたので、私たちは懸命に犬猫を救出し、臨時診療所に搬送するという作業を続けました」。

勝田さんは、犬や猫の救護活動を通して、飼い主が飼育を続けられなくなるという問題にも直面しました。被災者の中には、亡くなったり、怪我で長期入院したりする人も少なくなくありません。そこで、飼い主の意向を確認した上で、新たな飼い主を探す譲渡会を開催しました。勝田さんは譲渡会の開催経験が豊富で、地域の商業施設に協力を求め、繰り返し開催しました。

「最後の一匹のもらい手が決まるまで、私たちは決して諦めず、新しい飼い主を探す努力を続けました。犬猫の命をつなぐために、とにかく全力で取り組みました」

忘れてはいけない「飼い主力=自助」の心構え

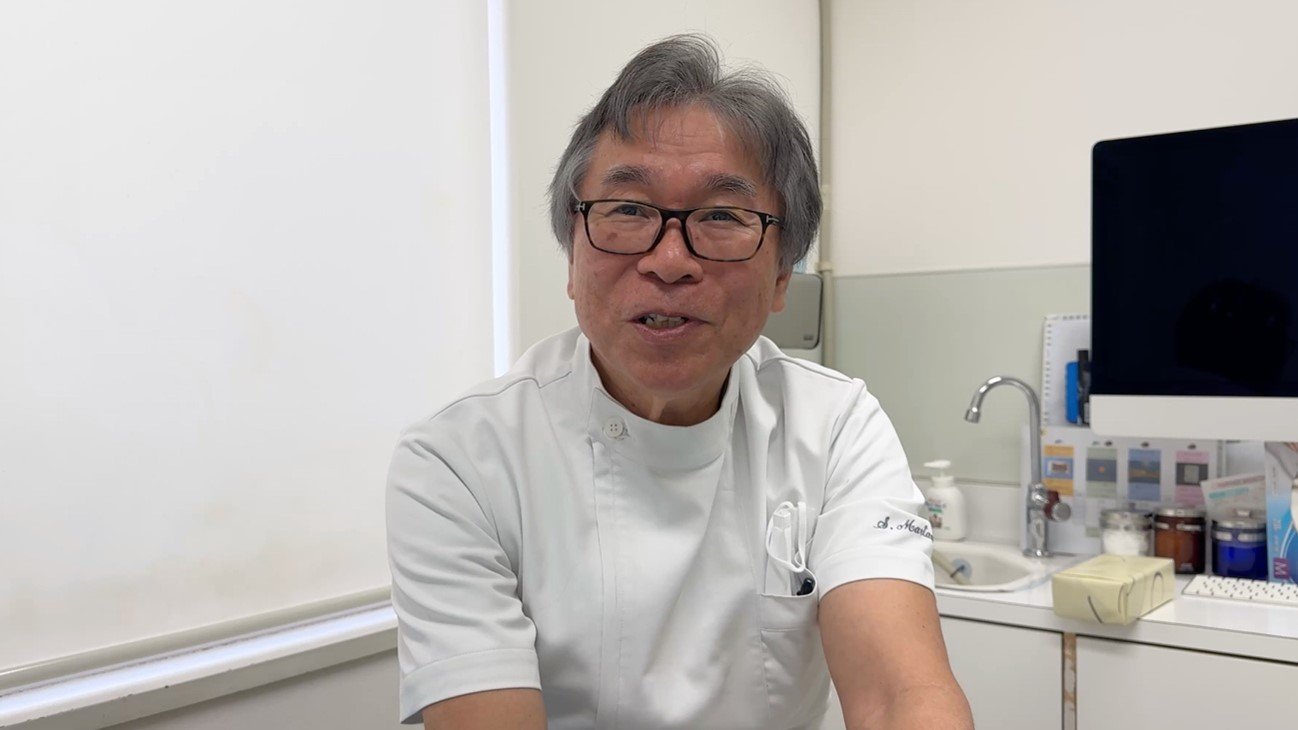

第3部の後半は、北海道獣医師会の副会長で、被災地で診療に当たった獣医師の前谷茂樹さんをお迎えし、防災ワークショップの監修役で「人と動物の防災を考える市民ネットワーク・ANICE」代表の平井潤子さんと共に、今後への備えについて意見を交わしました。

前谷さんは、胆振東部地震の際の関係者の努力を振り返り、「北海道では、有珠山噴火の際の対応をきっかけに、獣医師会、自治体、ボランティアが三位一体となって連携する関係が出来上がりました。その関係は一過性のものではなく、折々の活動を通じて続いています。そうした人のつながりが、胆振東部地震の際の救護活動に繋がったのだと思います」と語りました。

そのうえで、今後の災害に向けて前谷さんは「避難所は、原則としてペットを受け入れると言っていますが、実際に災害が起きると、避難所によって対応が違うということは、あり得ると思います。ですので、飼い主の皆さんにお願いしたいのは、ペットの命は誰かが守ってくれる訳ではなくて、自分で守るしかない、ということです。どんな状況でも、自分のペットを自分でしっかり守るということを、心がけて欲しいと思います。そのためには、日頃からきちんと準備しておく、心構えをしておくことが何より大切です」と、会場に集まった飼い主の皆さんに呼びかけました。

平井さんも「飼い主力=自助」の心構えの大切さを訴えました。

「胆振東部地震の対応は、素晴らしい成功事例ですが、改めて大切だと思うのは、飼い主の皆さんが災害に備える力=自助の心構えです。災害はいつどこで起こるかわからず、全ての地域、全ての人が北海道のような手厚い支援を受けられるとは限りません。避難所に行けばなんとかなる、獣医師会や自治体が助けてくれる、と安易に考えず、まず自分の身を守り、ペットの命を守る。そのための備えを、平時のうちにしっかりしておくことを忘れてはいけません」

地域の特性に応じた備えを大切に

胆振東部地震が起きた2018年9月、私はNHK旭川放送局に勤務していて、全道ブラックアウトを経験しました。地区によっては停電の回復までに数日を要し、物流は滞り、不自由な生活を余儀なくされました。当時、北海道の皆さんが口を揃えていたのは「真冬でなくて不幸中の幸いだった」ということです。北海道は10月になると雪が降り始め、やがて氷点下の毎日が続きます。冬場に災害が起きれば、被害は更に大きくなります。

私たちが暮らす日本列島は、地域によって気候も様々で、多様な特性に応じた備えが必要です。次の大きな災害が、いつどこで起きるかわかりません。それぞれの飼い主の皆さんが、自分の暮らす地域の特性を踏まえ、平時のうちにしっかり準備しておく。平井さんが強調する「飼い主力」には、そうした備えも含まれていることを、心に留めておきたいと思いました。

(取材・文/NHK財団 社会貢献事業本部・星野豊)

防災ワークショップ「災害からペットを守る」、次回は8月30日(土)、会場は福岡市民ホールです。日本動物愛護協会とNHK財団では、飼い主の皆さんの防災力向上を目指し、今後も全国各地で開催を計画しています。「私の街でもぜひ!」と声を上げて頂ければ、地域の自治体や獣医師会と相談して実現を目指します。ご相談下さい。

観覧申し込みは、日本動物愛護協会のホームページから

※ステラnetを離れます