2月8日、茨城県つくば市で、今年度2回目となる防災ワークショップ「災害からペットを守る」(主催:日本動物愛護協会/企画:NHK財団)を開催しました。会場に集まった325人の市民の皆さんと、もしもに備えた対策や、適切な避難行動などを考えました。

今回のワークショップは、以下の3部構成です。

第2部「チコちゃんと学ぶ防災クイズショー」

第3部「災害現場に学ぶQ&A」

具体的なアドバイスを飼い主の皆さんに

前回の世田谷会場に引き続き、監修役・コメンテーターはペット防災の第一人者・平井潤子さん(日本動物愛護協会評議員・NPO法人「ANICE」代表)にお願いしました。

1回目のワークショップ(※前回の記事はこちら)のあと、平井さんや主催者の日本動物愛護協会と「日ごろの備えを確かなものにしてもらうために、次回のワークショップは何を改良したらよいか」話し合いました。その結果「つくば会場では、さらに具体的なアドバイスになるように心がけましょう」という方針を決めました。

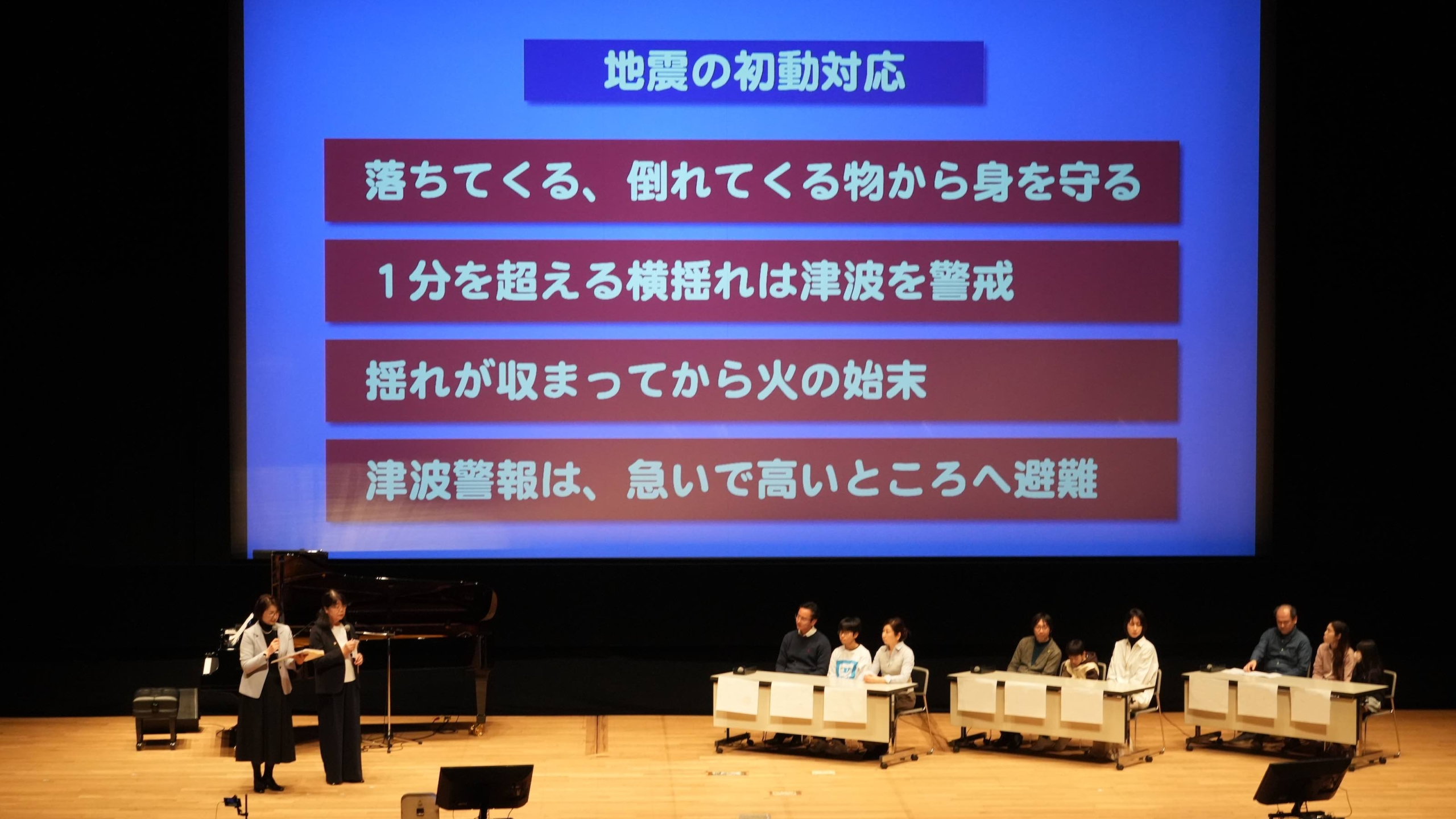

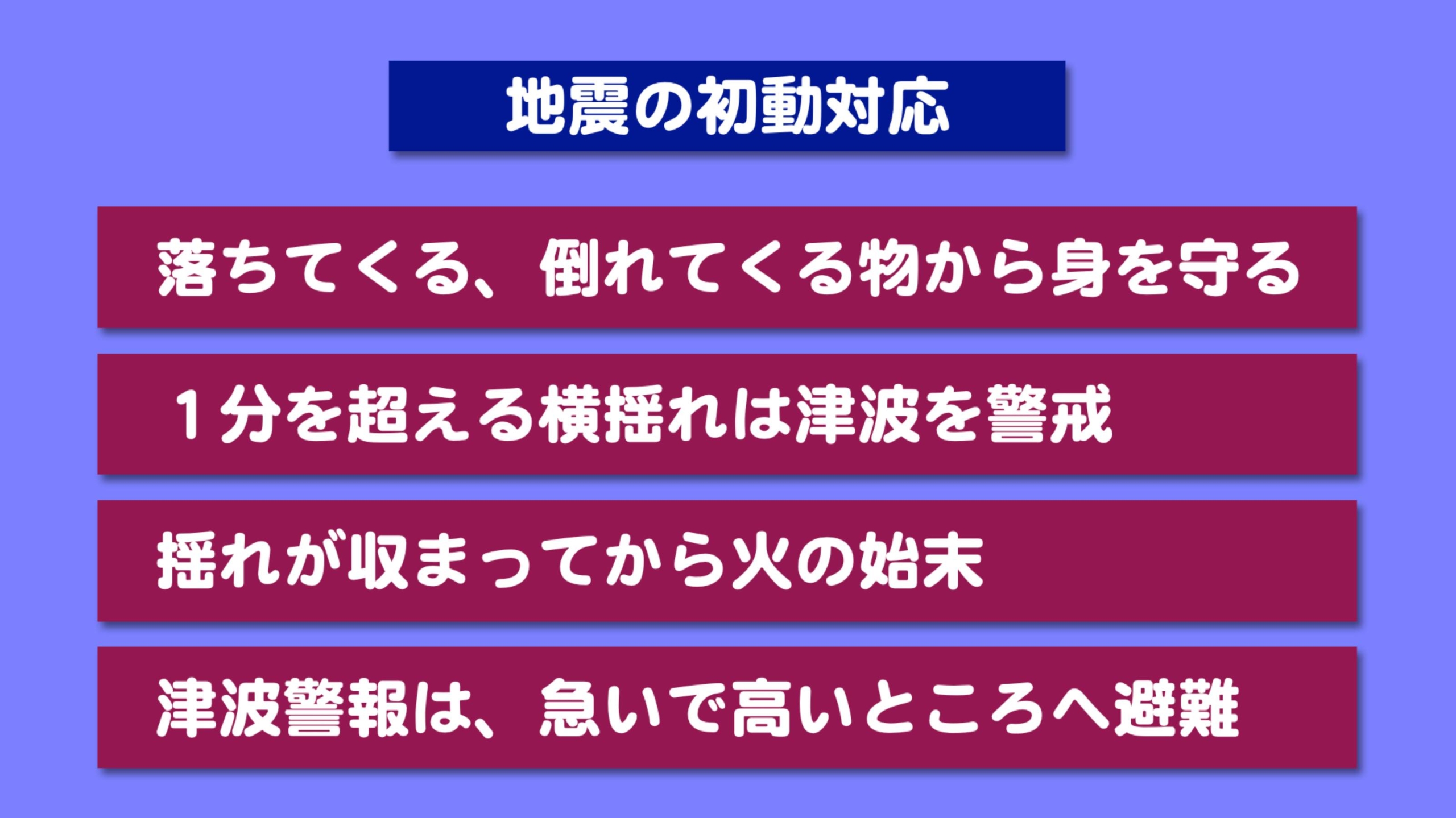

方針を踏まえ、第1部「避難シミュレーション」では、大規模地震を想定し、発生直後の「初動対応」で重要な4項目を示し、まず飼い主が自分の命を守る行動を確認することから始めました。

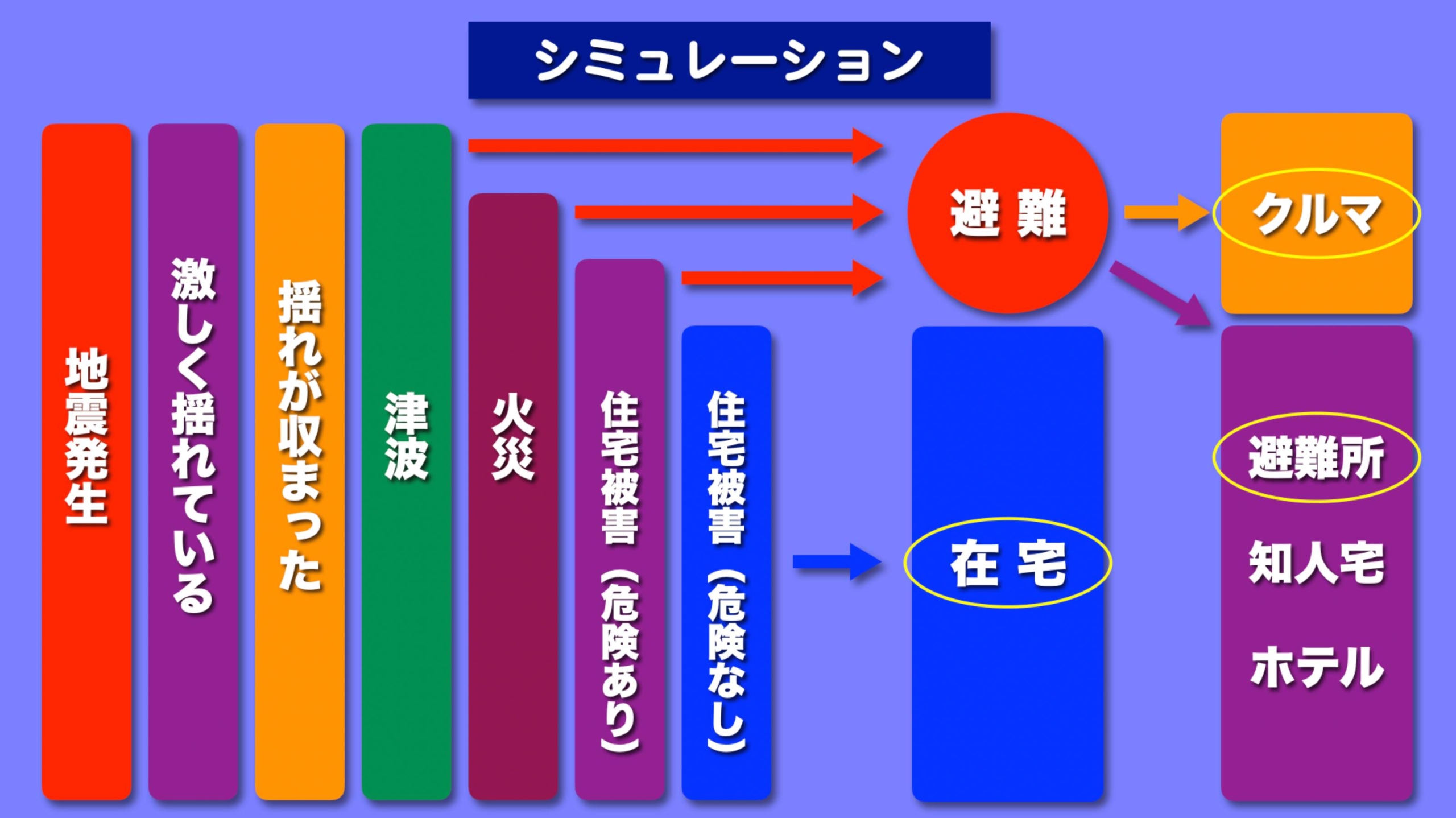

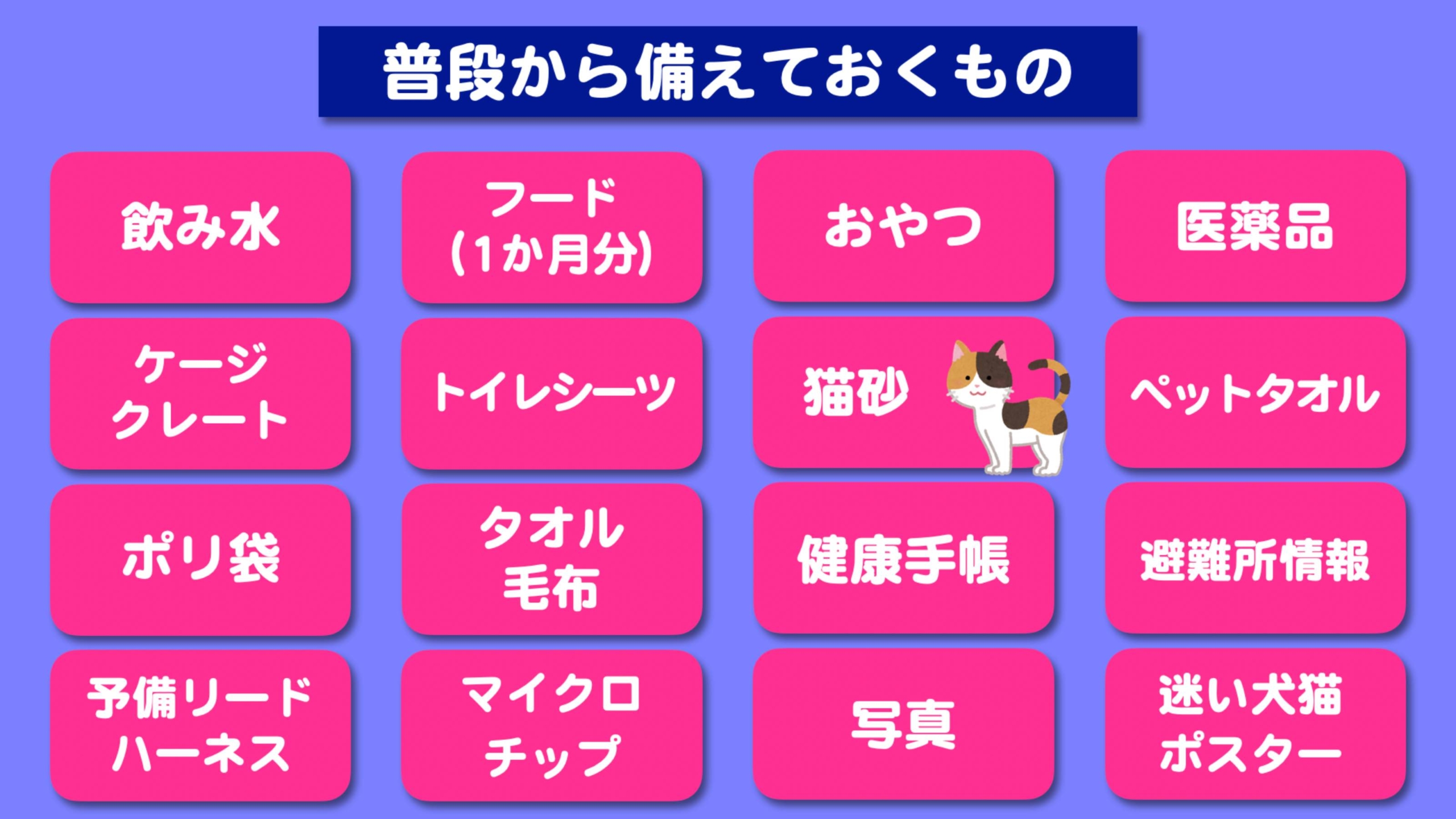

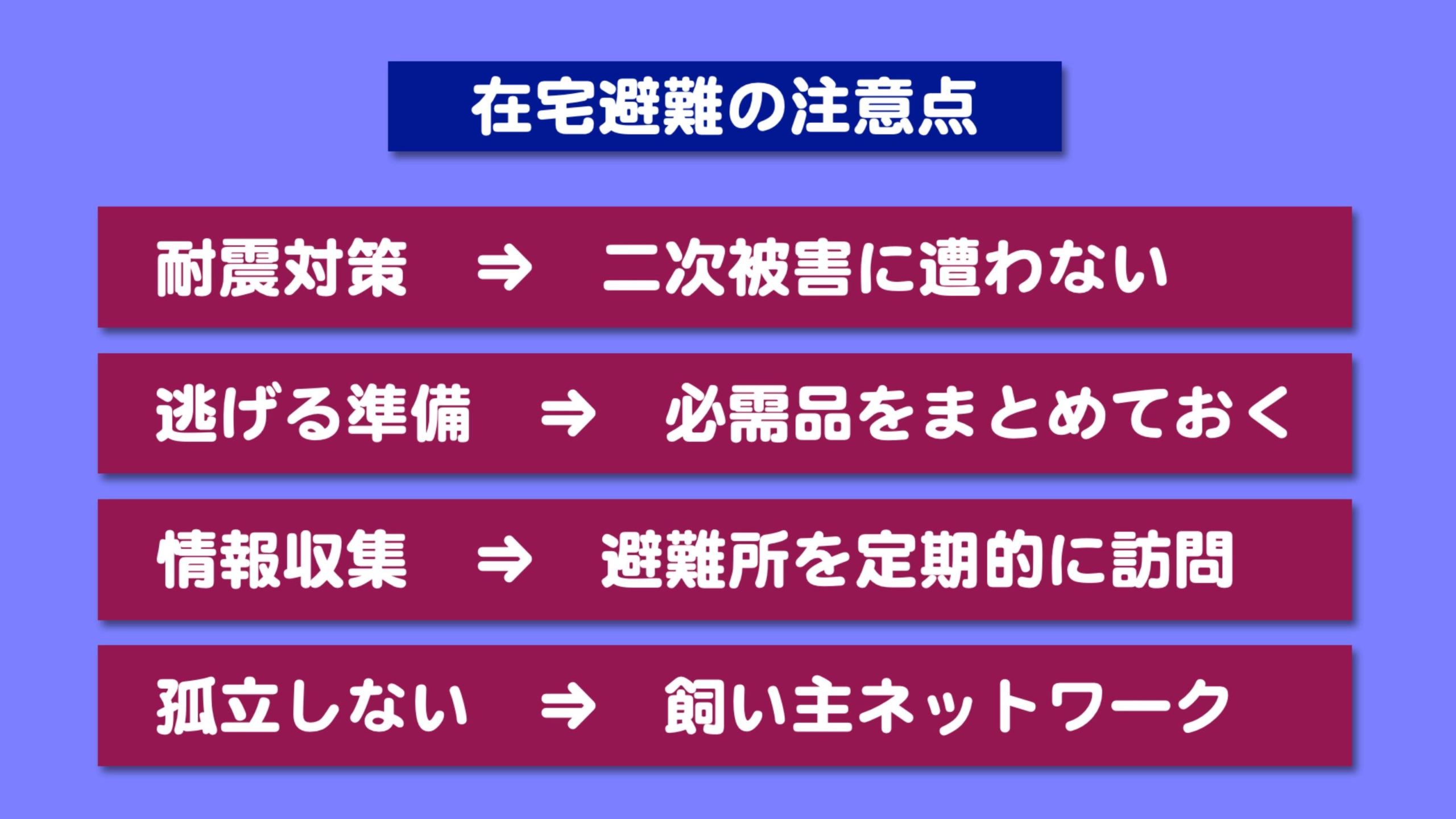

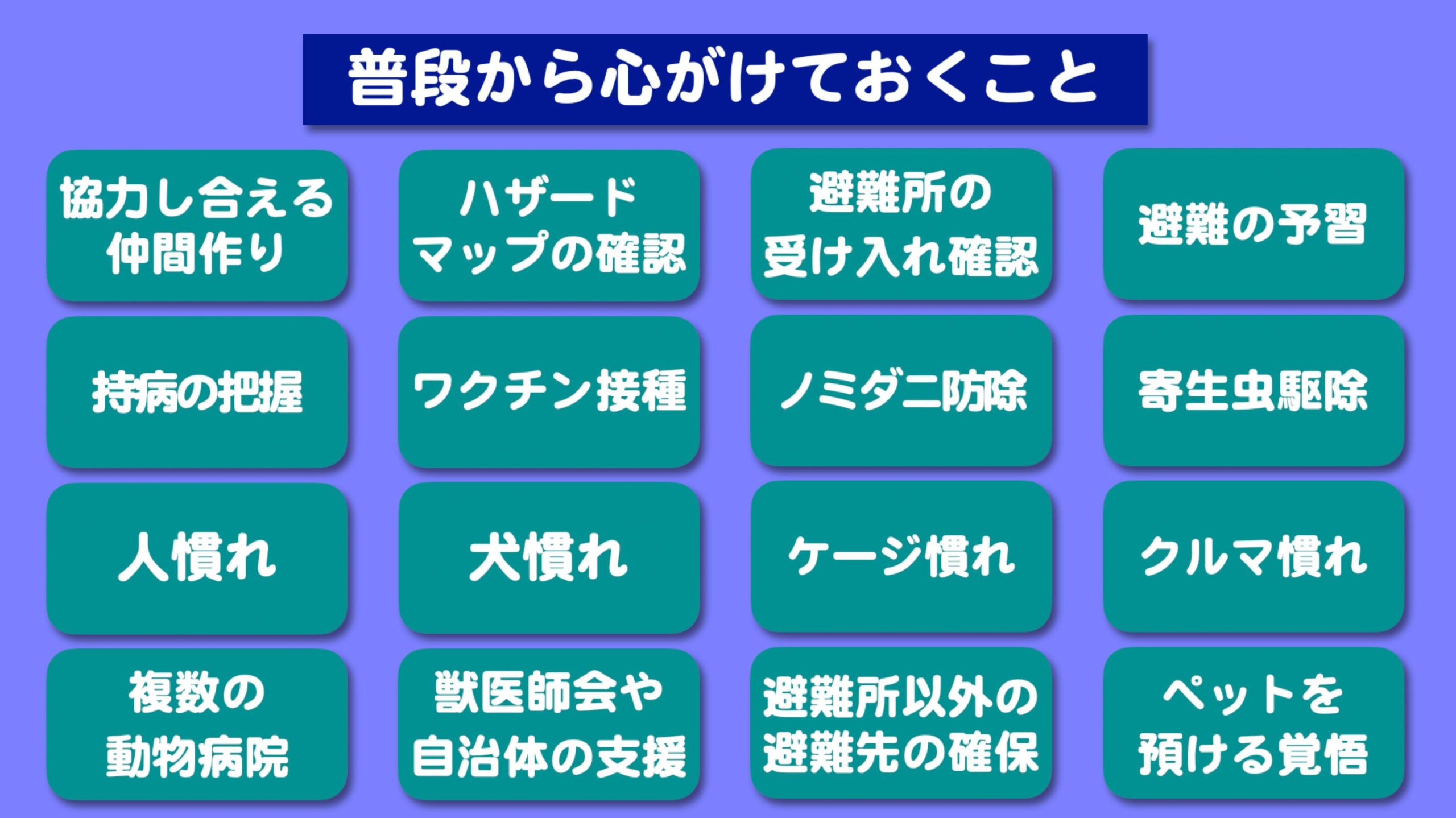

その上で、ペット防災に不可欠な「普段から備えておくもの」「普段から心がけておくこと」を提示し、そうした備えを前提に「在宅避難」「マイカー避難」「避難所避難」の3パターンで注意点を考えました。

ステージには、飼い主代表3組のご家族に上がって頂き、その都度、疑問やご意見を伺いながら、平井さんが重要なポイントの解説を加えていきます。

フードは最低1か月分の備蓄を

平井さんは「普段から備えておくもの」(16項目)の中でも、フードについては「最低1か月分の備えを」と呼びかけました。

「東日本大震災では、避難所が広範囲に及び、半年間に1回もフードの支援が届かなかった避難所もありました。南海トラフ巨大地震のような大規模な地震を想定すると、最低でも『1か月分のフードを用意』して、ローリングストックを心がけて下さい」とアドバイスしました。

マイクロチップの装着、迷子チラシの準備も

全長10ミリほどのカプセルをペットの皮下に埋め込み、そこにペットの情報を登録しておくことで個体を識別する『マイクロチップの装着』についても、平井さんは「まだの方は、ぜひ、獣医さんにご相談下さい」とアドバイスしました。

(平井さん)能登半島地震の被災地では、マイクロチップを装着していなかったために、1年経った今でもペットの手がかりが掴めない飼い主さんがいます。被災地では、保護した動物と飼い主を照合する作業に手間取ることが少なくありません。

スマホの中に『ペットと飼い主が一緒に写った写真』を保存しておくことも有効です。被災直後の混乱でペットが行方不明になってしまうケースもあります。そんな場合に備えて、ペットの写真と特徴、連絡先を記した『迷い犬・迷い猫チラシ』を作っておくこともお勧めします。地震の直後は停電でプリンターが使えない場合があります。日頃の準備が大切です。

安全なら在宅避難がベスト

大きな地震が起きた場合でも、住宅に被害が無ければ「在宅避難がベスト」と平井さんは言います。

(平井さん)避難所は、物資の面でも制約がありますし、集団の生活ルールもあるでしょう。慣れ親しんだ自宅と違い、人にもペットにも生活しづらいところです。まず自宅の耐震対策をしっかりして地震に備えておくことが最優先です。

ただ、大きな地震の後は、地震活動が活発になります。その後の地震で家が壊れないように更なる補強や、もしもの時にはすぐに避難できるよう、持ち出すものをまとめて出口の近くに置き、準備しておくことも心がけて下さい。

在宅避難でも避難所を定期的に訪問

ただ避難所は、生活を支援する物資や情報が集まるところです。平井さんは、在宅避難していても定期的に避難所を訪ね、情報を集めたり、更新したりすることを心がけて欲しいと言います。

(平井さん)災害時には、動物病院の先生たちが各地の避難所を回ってペットの健康診断をしたり、治療したりする『巡回診療』が行われます。そうした機会を利用するためにも定期的に避難所を訪ね、情報を集めたり、トイレシーツなど物資の補給をしたりすることをお勧めします。

また他の飼い主さんと交流する機会にもなります。災害時は飼い主同士のネットワークを生かして、一人で悩まず、情報交換を活発にし、励まし合うことが大切です。

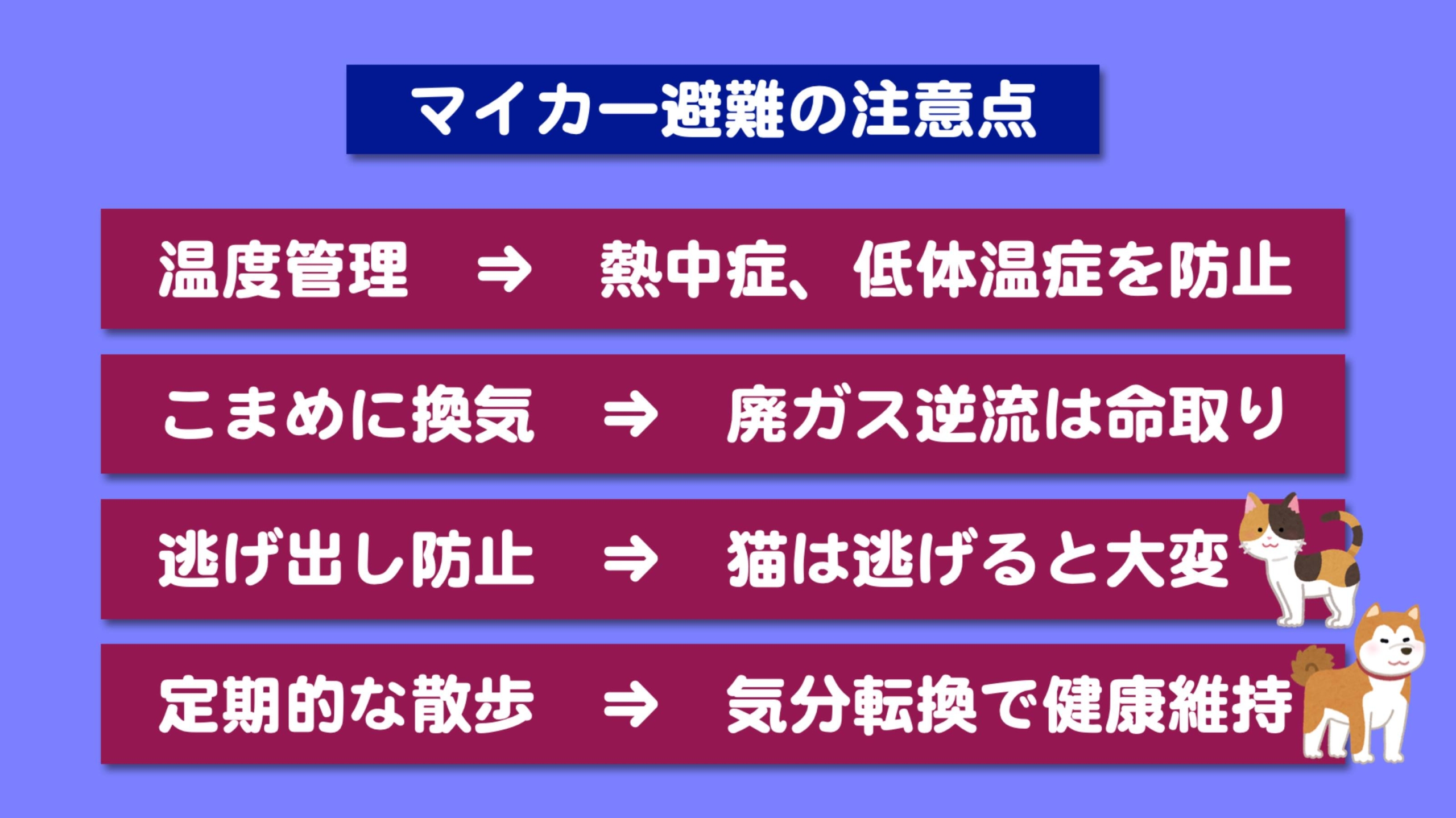

マイカー避難は換気と温度管理を適切に

自宅が被害を受けて危険な場合、マイカー避難も選択肢のひとつになります。平井さんは4つの注意点を挙げました。

(平井さん)まず、温度管理です。冬でも日当たりが良いと、車内の温度は30度以上になり、犬も猫も命の危険に晒されます。1月の能登半島地震では雪が降り出し、寒いのでアイドリングしながら暖房を効かせていたところ、雪が積もって排気ガスが逆流し、一酸化炭素中毒になりかけた、という例もあります。

換気は大切なのですが、猫の場合、窓を開けると逃げ出してしまうリスクが発生します。

犬の場合はストレスがたまりますから、気分転換のために定期的に散歩させてあげなければいけません。色々な気遣い、注意を払いながら過ごす必要があることを心に留めて下さい。

避難所への避難に備えて、普段から心がけておくこと

動物が苦手な人や、猫アレルギーの人など、様々な被災者が集まる避難所にペットを連れて避難することは、気を遣うことも多く、難易度の高い避難になります。平井さんは、そうした事態に備えて「普段から心がけておくこと」(16項目)を例示しました。

(平井さん)自宅の近くにある避難所を、平時のうちに訪ねてみる。『避難の予習』をしておくことが大切です。家から避難所までのルートをまず確認。そして災害時に動物の受け入れ体制はどうなっているのかも確認しておきましょう。

『ワクチン接種』をきちんと済ませておくことも必要です。多くの避難所では、人と動物が別の場所で過ごすことになります。そのために普段から『ケージに慣らしておく』必要があります。急にケージに入れられてストレスをため、体調を崩さないよう、ケージは安心して過ごせる場所だと教えておくことが大切です。

避難所生活で注意すべき「好きな人対策」⁈

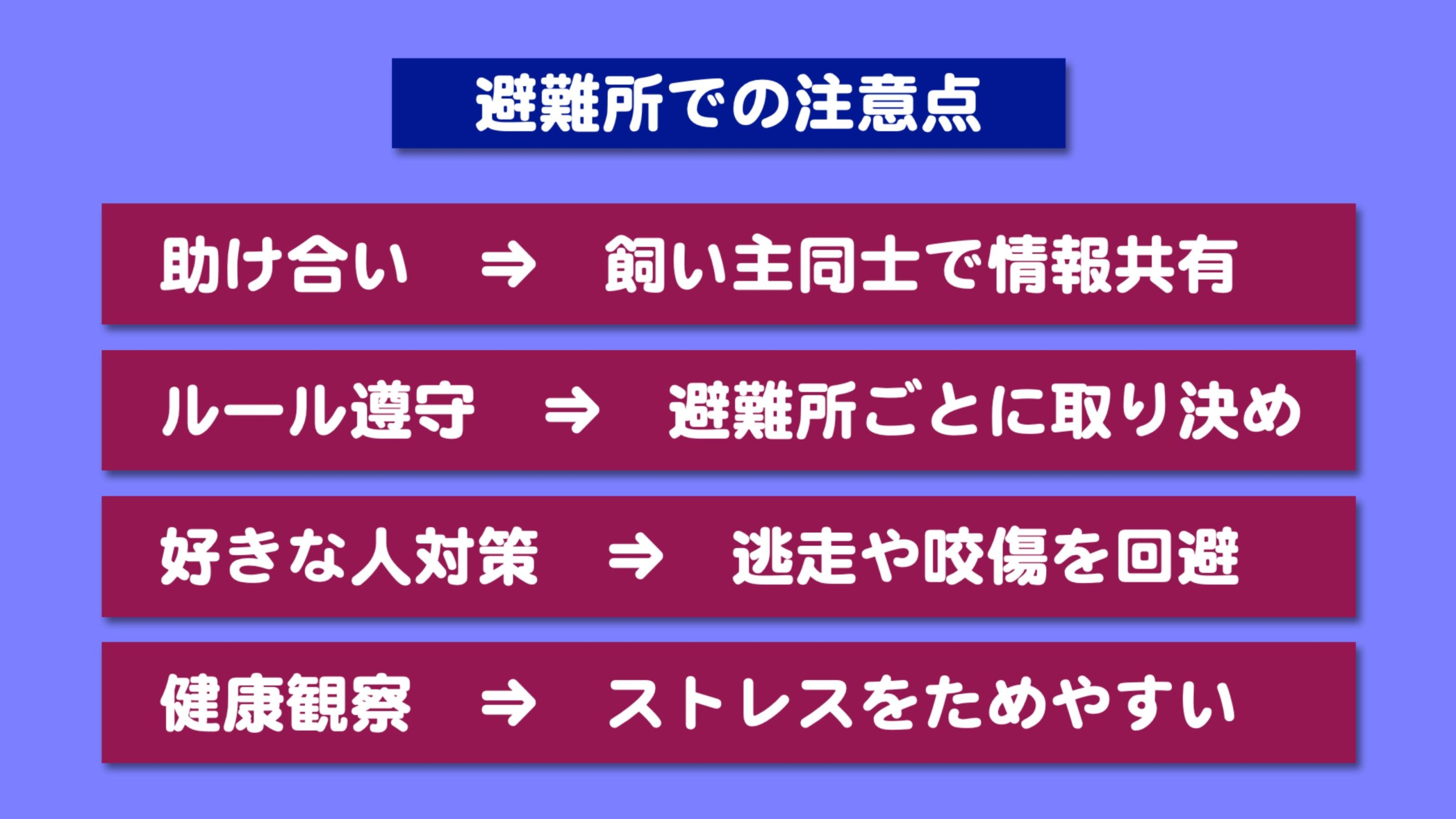

やむを得ず避難所に避難することになった場合、平井さんは次の4つを注意点に挙げました。

(平井さん)まず、同じ境遇にある飼い主同士がコミュニケーションを深め、支え合うことが大切です。『今度、トイレシートが届く』『あす、獣医師の巡回診療がある』など有益な情報を交換して、助け合いましょう。

また、多くの被災者が集まる避難所には、健康やプライバシーに配慮して、様々なルールがあります。食べものが配給される場所の近くをペットと一緒に通ったり、抜け毛を飛ばしたり、排泄させたりしないなど、トラブルにならないよう注意する必要があります。

(平井さん)もうひとつ、避難所で気を付けなければならないのが、好きな人対策です。動物が好きで、ちょっと触ってみたいとケージを開けて、噛みつかれてしまったり、逃げ出してしまったり、あるいはチョコレートや焼きそばパンのような、食べさせてはいけないものを与えてしまったり……動物に興味がある人の不用意な行動によって、不幸な事態を招いてしまうことがあります。

「触らないで下さい」「神経質なので、そっとしておいて下さい」など、貼り紙を用意して対策することも避難所ならではの注意点です。

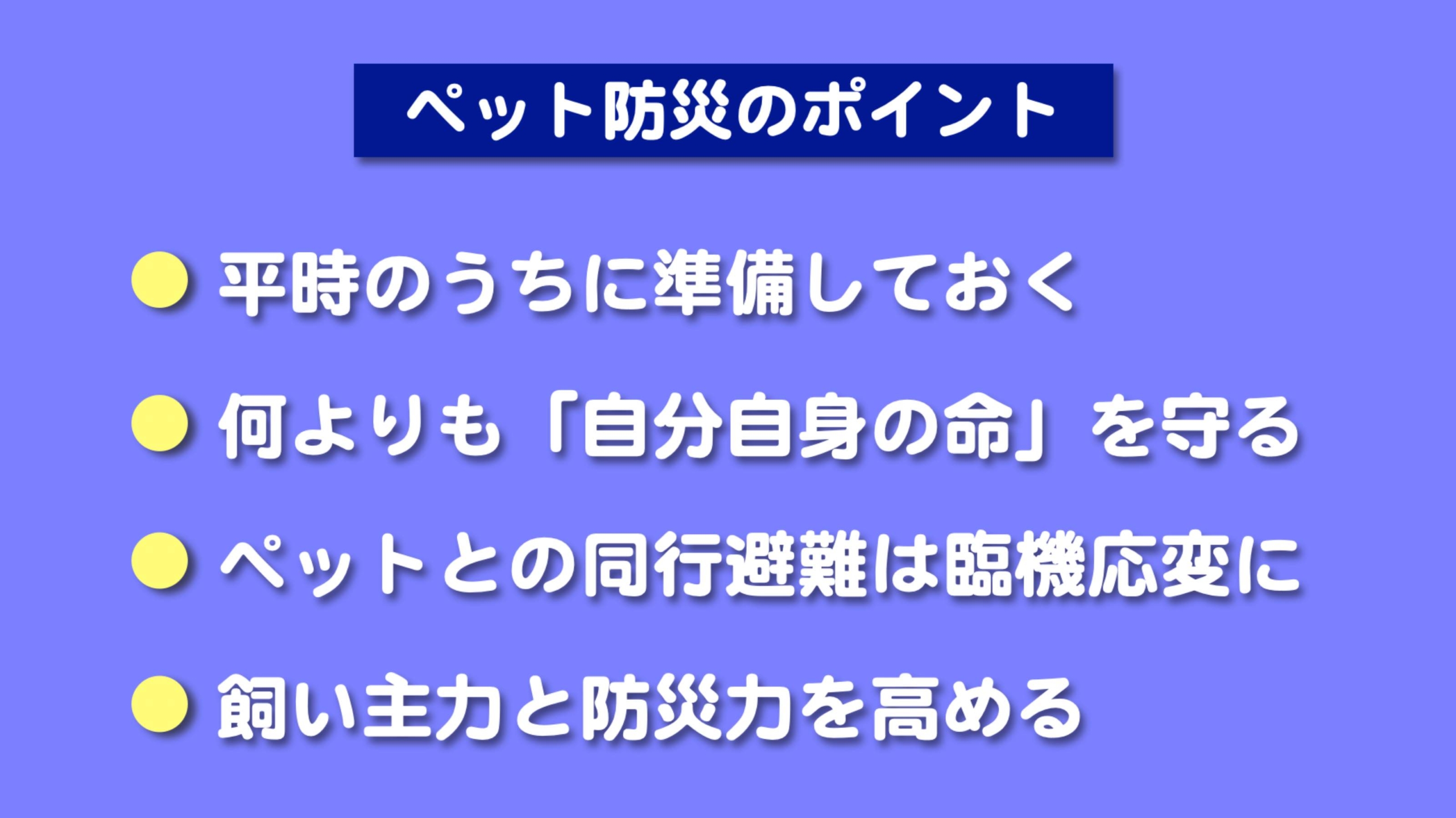

大切なのは日頃の備え

(平井さん)災害が起きてから何かしようとしても、間に合わないことが多いことを、きょうは、おわかり頂けたかと思います。災害への備えや心構えの多くは、平時のうちに準備できることです。そのことを心に留めて、もしもの災害に備えて下さい。

長年、被災地で動物と飼い主の支援活動に当たってきた、NPO法人「ANICE」代表の平井潤子さんならではのアドバイスに、会場に集まった多くの飼い主の皆さんは深く頷き、多くの気づきを得たようでした。

チコちゃんと楽しく学ぶ防災知識

第2部は「チコちゃんと学ぶ防災クイズショー」。NHKの番組でお馴染みの本物のチコちゃんがステージに登場しました。そして、コミカルな進行で笑いを織り交ぜつつ、「記録的短時間大雨情報」「竜巻注意情報」「緊急安全確保」など、命を守るために必要な気象用語をクイズ形式で学び、会場全体で防災の知識を深めました。

松本俊明さんのピアノ演奏と“校歌”のジョイントライブ

今回のワークショップも、作曲家の松本俊明さんにご出演いただき素敵なピアノ演奏をお願いしました。

歌手のMISIAさんとの共作「Everything」「明日へ」などのヒット曲で知られる松本さん、2年前に開校した「つくば市立香取台小学校」の校歌も作詞作曲しています。今回、そのご縁で、子どもたちがステージに上がり、松本さんの伴奏で校歌を歌う「ジョイントライブ」が実現しました。

能登半島地震の被災体験を中継で報告

第3部「災害現場に学ぶQ&A」では、能登半島地震の際にペット避難を経験した富山県高岡市の子浦幸子さんとオンラインで結び、災害を経験した子浦さんならではの体験談が披露されました。終演後の会場アンケートでは「子浦さんの経験が身につまされた。今から備えを充実させたい」「貴重な体験が聞けて、決して他人事でないことがわかった」など、多くの感想を頂きました。

動物愛護の心を多くの人に

今回、主催者を代表して日本動物愛護協会の廣瀬章宏事務局長がステージに立ち、「不幸な動物をゼロにし、一人でも多くの人に動物を大切にする心を育んで欲しい」と呼びかけました。休憩時間には、日本動物愛護協会が制作した啓発動画「ねこぺんと呼ばれて」やCMが上映され、日頃の活動が紹介されました。

次回のワークショップは札幌会場

NHK財団では、防災ワークショップ「災害からペットを守る」(主催:日本動物愛護協会)を、このあとも全国各地で開催します。次回は5月3日(土)に札幌市の「かでるアスビックホール」が会場です。動物を飼っている人も、そうでない人もお互いを理解し、支え合い、災害を乗り越えていける「成熟した社会」を目指して、私たちの取り組みが、その一助になれば幸いです。

(取材/文 社会貢献事業本部 星野豊)