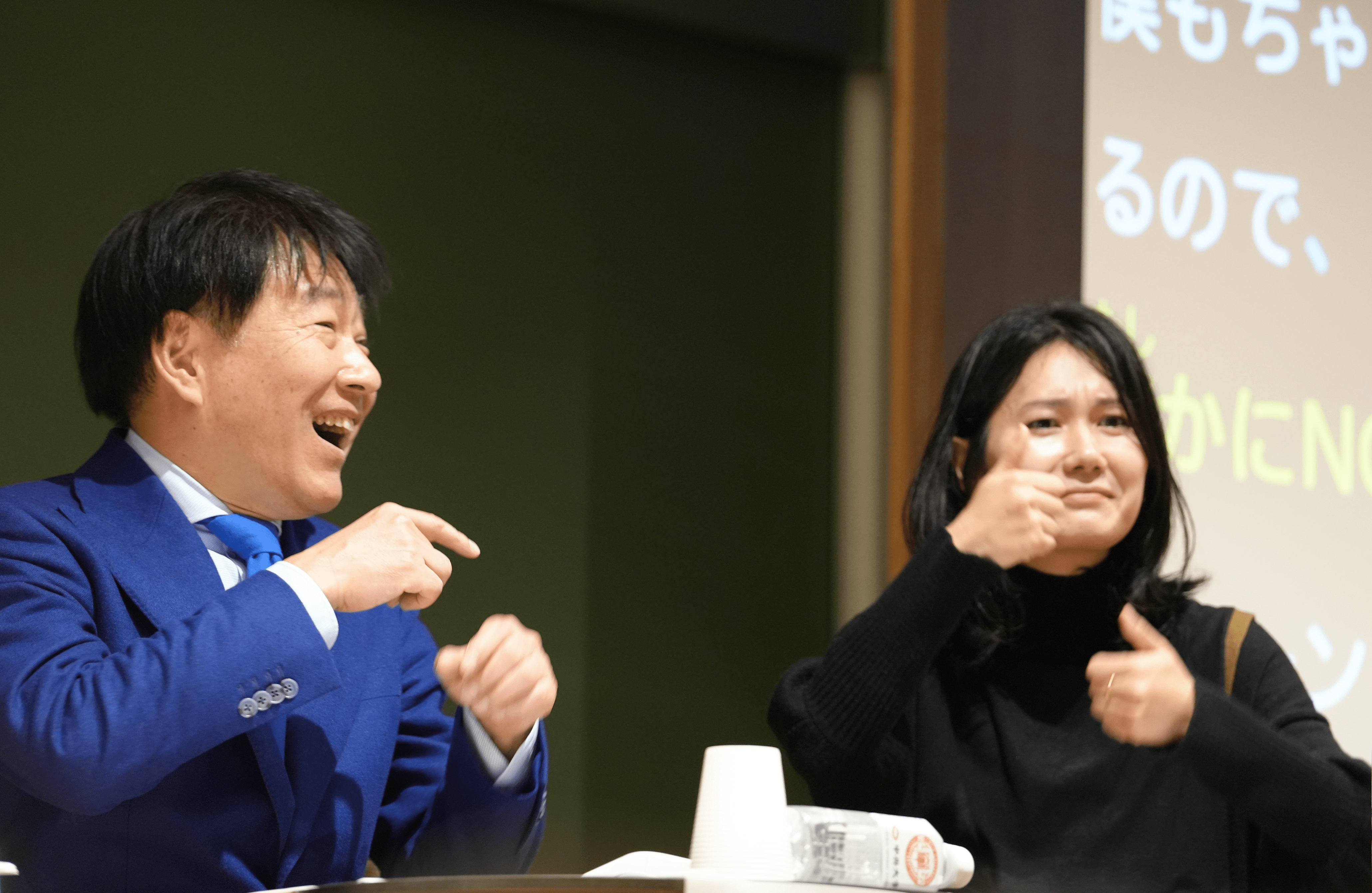

NHK土曜ドラマ「デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士」前編が放送された翌日の12月17日、中央大学茗荷谷キャンパスで、「デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士 トークイベント at 中央大学」が開催されました。ろう者や難聴者の親を持ち、自分は聴者であるコーダ(Children of Deaf Adults)を主人公にしたドラマは、放送直後からSNSで大きな話題になっています。

このトークイベントでは、ドラマの制作者や出演者、中央大学教授が登壇。ドラマの裏話や、ろう者の現状、共生社会の実現に向けて一人ひとりができることについてトークが繰り広げられました。その模様をお伝えします。また、イベントの運営を支えた学生スタッフにも話を聞きました。

手話や文字通訳など、「情報保障」のあるトークイベント

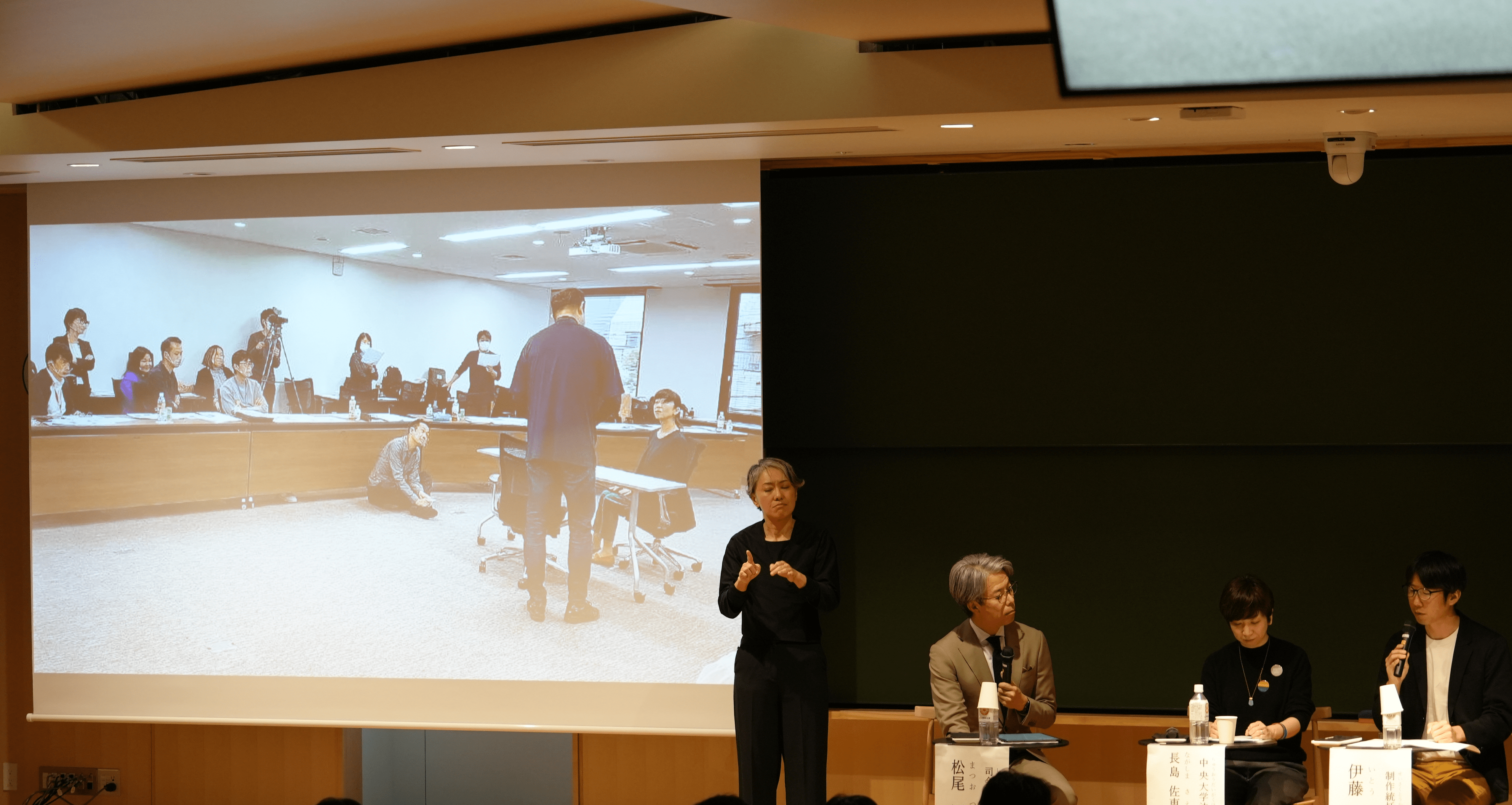

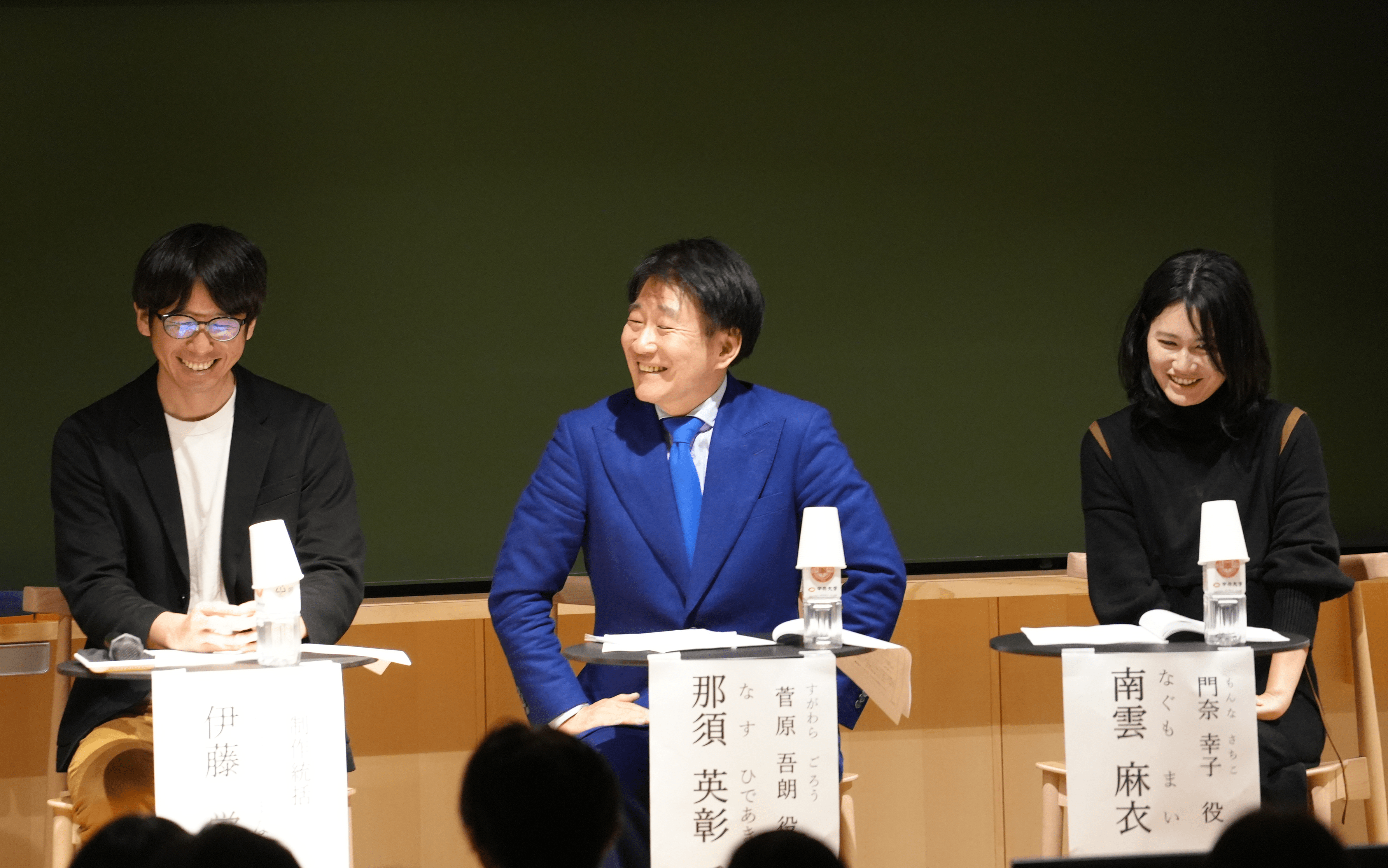

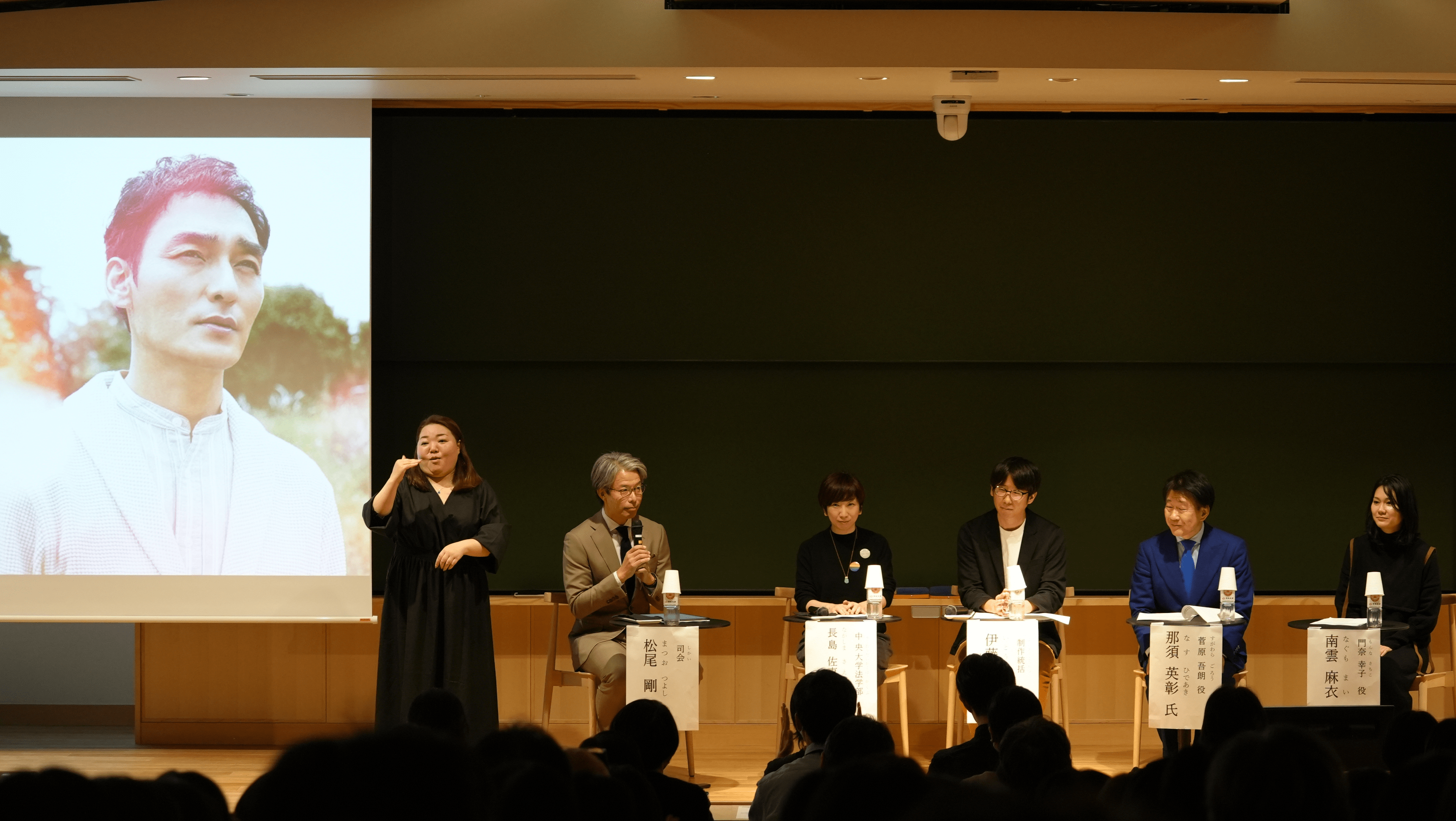

中央大学茗荷谷キャンパスは、今年4月からスタートしたばかりの新キャンパス。この日、1階の特大教室には約250人もの来場者が詰めかけました。参加申し込みからわずか2日で定員になったほどの人気ぶりでした。

壇上に設置された2枚の大きなスクリーンのうち、右側には場内アナウンスや登壇者が話した言葉が表示されています。この「文字通訳」は、音声認識アプリを用いて瞬時に文字起こしし、文字通訳者が固有名詞や文章としておかしい部分をその場で修正入力したり、話者の名前を加えたりして字幕に表示させるというものです。また、登壇者の横には手話言語通訳者が立ち、登壇者の発言を手話で伝えていきます。

「情報保障」がなされたトークイベント、というのはこのイベントの大きな特徴でもありました。「情報保障」の調整は、中央大学ダイバーシティセンターが中心に担当し、会場には多くのろう者や難聴者が来場していました。

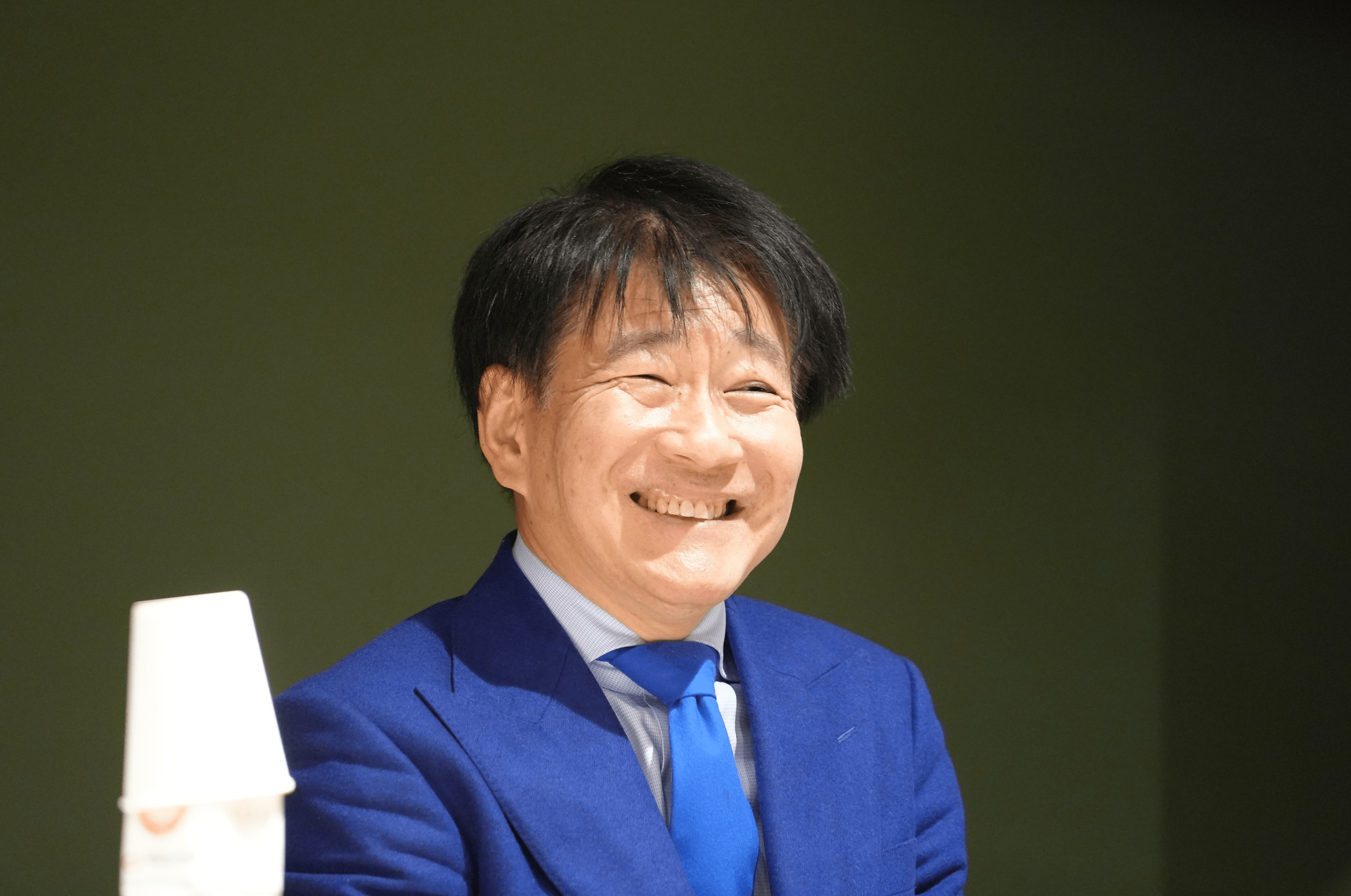

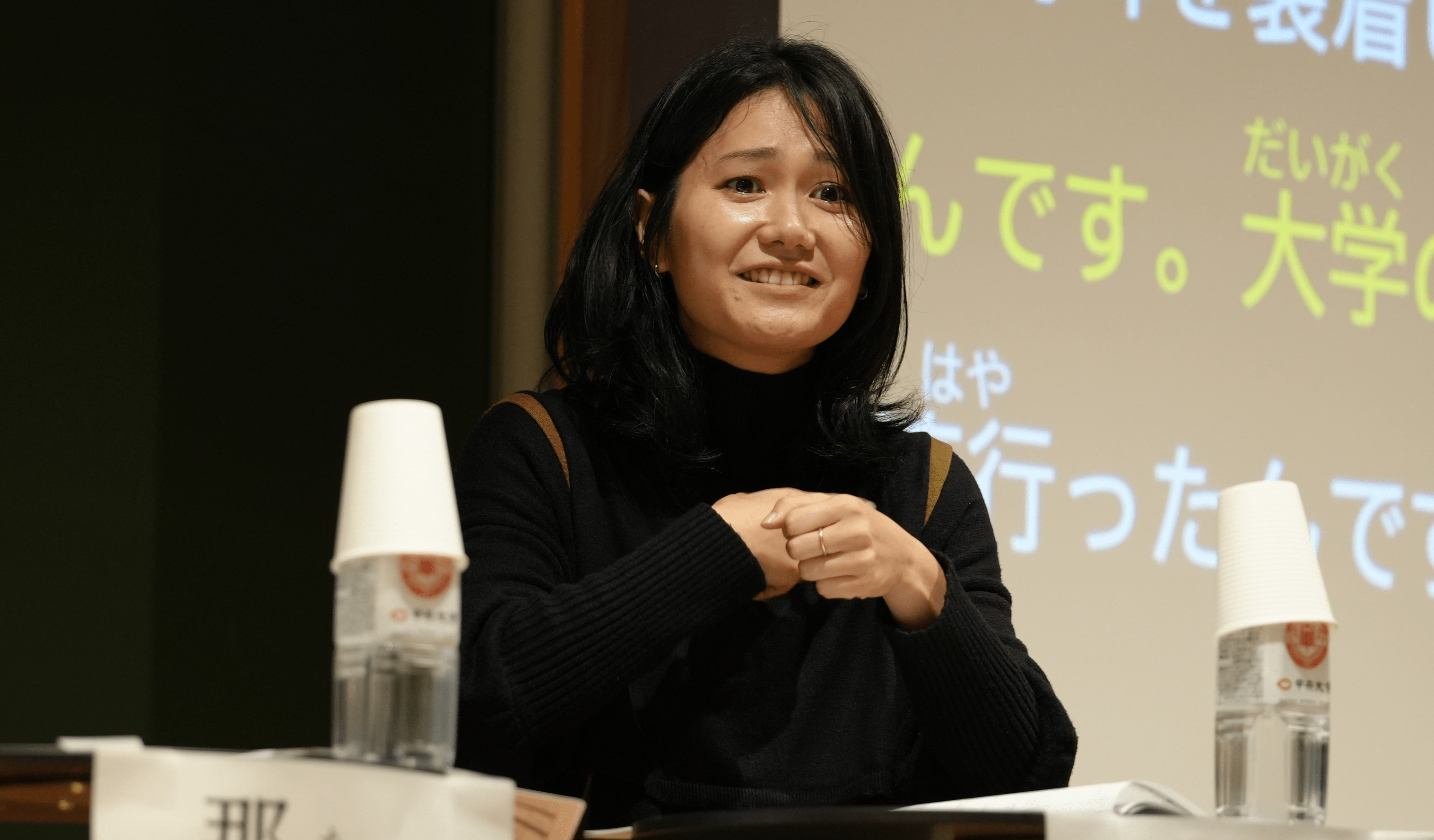

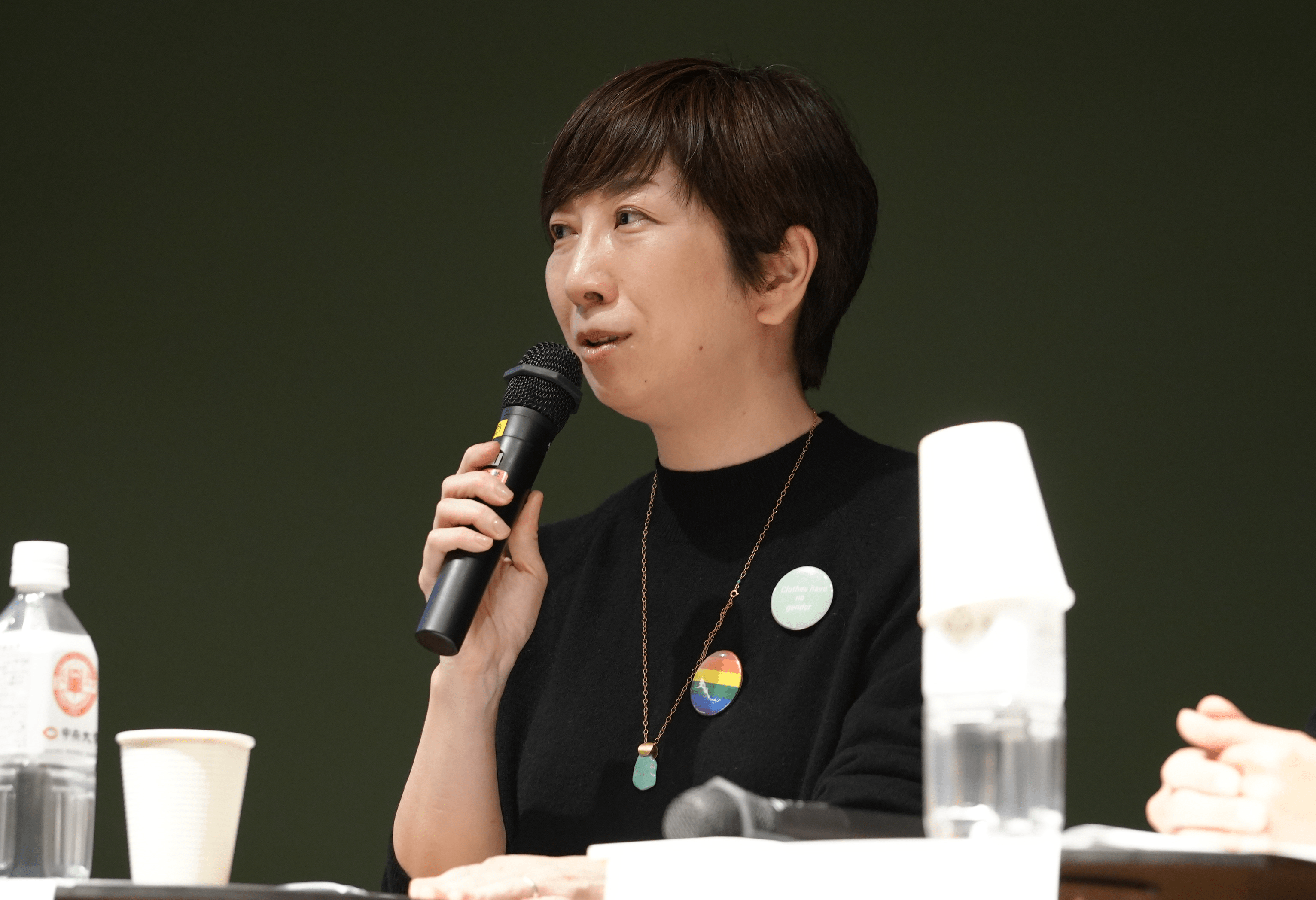

登壇者は、ドラマの制作統括である伊藤学さん(KADOKAWA 映像企画制作部)、ドラマで窃盗未遂の被疑者・菅原吾朗を演じた那須英彰さん(俳優/NHK手話ニュースキャスター)、殺人事件の嫌疑をかけられている門奈哲郎の娘・門奈幸子を演じた南雲麻衣さん(パフォーマー/俳優/アーティスト)、中央大学ダイバーシティセンター運営委員長で、ジェンダーやセクシュアリティに関わる研究者でもある長島佐恵子さん(中央大学法学部教授)。司会はNHK財団の松尾剛さんが担当しました。

このドラマは2011年に出版された丸山正樹さんの小説が原作で、続編などを含めると4作品が発表されています。制作統括の伊藤さんが、ドラマ化の企画を温めてきました。

伊藤:今まで手話やろう者の人と関わることは少なかったのですが、手話はすごく映像的で、手話を使ったドラマを作ってみたいと思っていました。原作と出合った時に、ミステリとして面白い作品で、ろう者や手話の歴史、手話の種類、ろう者が抱える現状などの社会問題がエンターテインメントの中に盛り込まれていて、かつ押し付けがましくない。ミステリを楽しみながらこうした情報を得ることができたという体験があり、ドラマ化が実現できたらたくさんの人にこうしたことを知っていただくきっかけになるのではないか、と思いました。

ドラマに出演した那須さん、南雲さんもこの作品のエンターテインメントとしての面白さに共感します。

那須:これはミステリ作品で、物語の展開がどんどんかわっていき、どんでん返しがあるのが面白かったですね。台本を読んで惹き込まれました。それと同時に、この作品に出られることを実感してすごくうれしくて、やる気になりました。

南雲:ろう者や当事者の生活がそのままドラマの中に反映されていました。余分なことを盛り込むこともなく、本当にありのまま演じられたっていうのが素晴らしいなと思いました。

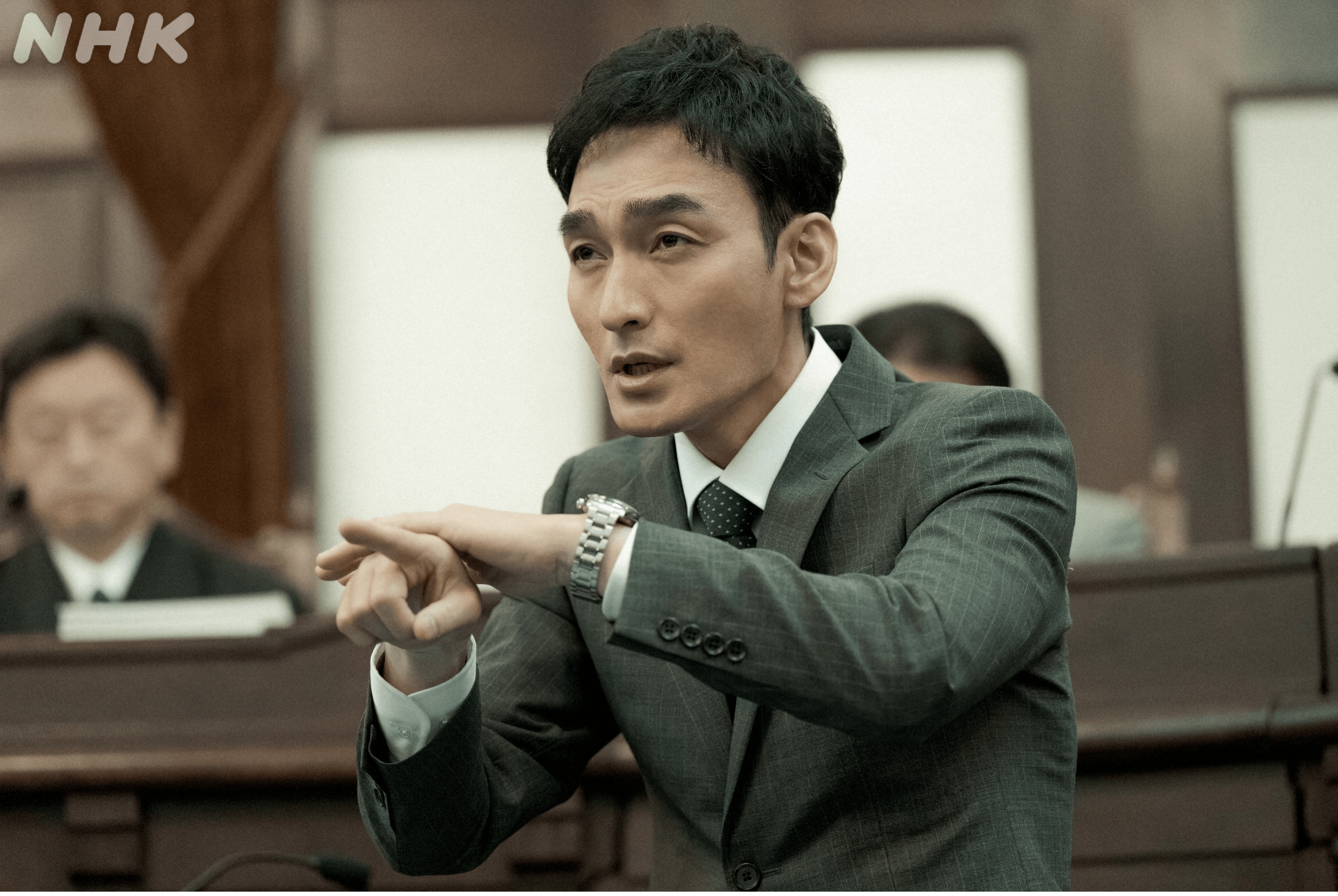

ろう者や難聴者約30人が当事者として出演

この作品では、ろう者や難聴者の役は実際の当事者が演じるという、この規模ではおそらくドラマでは初の試みが行われました。エキストラも含めると約30人が参加しています。菅原役の那須さんは、2歳の時に高熱にかかって聴力をなくし、聾学校を経て、大学在学中にアメリカ旅行を経験したのちに、俳優を志します。舞台や映画などに出演し、NHK教育テレビ「手話ニュース845」のニュースキャスターも務めています。

会場では、那須さんが国内外の舞台で演じている時の写真が映し出され、那須さんと妻、2人の子ども全員がろう者のデフファミリーで、全員がエンターテインメントの世界に携わっていることも紹介されました。

那須:世界中の誰が見てもわかるように、手話ではなく、ビジュアルバーナーキュラー(視覚と手話の芸術)のパフォーマンスをしている時の写真です。海外公演にも行っていますが、海外に飛び出していくのは、生まれつきの性質ではないかと思っています。小さい時からいろんなことに興味があって、閉まっている扉があれば、あけてみて踏み出したくなる性格。まずはやってみようという気持ちでいます。妻と娘もNHK「みんなの手話」に出演していて、家族揃ってNHKには大変お世話になっています(笑)。

南雲さんは5歳からモダンダンスを始め、現在はパフォーマー、ダンサーとして活躍。文化施設の運営やワークショップなどを行っています。3歳半で聴力をなくし、7歳で人工内耳手術を受けましたが、大学時代から日本手話をベースにコミュニケーションを行っています。

南雲:人工内耳で音楽を聴きながら踊っていたのですが、外して踊ってみたら、今まで音に頼っていたものが、目だけで見て踊ることで、自分の体が開放された感覚があったんです。自分らしい表現の世界を発見し、しっくりくるようになりました。ダンスは、言葉がいらないイメージの世界、自分の思う世界を表現することができ、お客様にもその想像をお任せしたいと思っています。一方、手話はきちんとした言語なので、言語が伝わるように表現をしなければいけないもので、私の中ではそう使い分けています。

聴者とろう者で観点が違うこともあったオーディション

今回、ろう者や難聴者の出演者を決めるにあたって、オーディションが開催されました。プロアマを問わず、幅広く募集をかけたところ、劇団に所属している俳優など、約80人もの人たちが参加しました。

伊藤:ろう者や手話が出てくるドラマは今までにもありましたが、当事者の出演が少ないという声があり、今回はぜひ当事者に演じてもらいたいと思いました。でも、ほぼ全員が当事者というのは例のないことで、そもそもろう者の俳優さんがいるのか? という思いもあったのですが、各地にろう者の劇団もあり、いろんな人が集まってくださいました。とても驚きましたし、うれしかったですね。非常に有意義なオーディションが開催できました。

これから創ろうとしているドラマの登場人物のキャラクターに合っているかどうかが、選ぶ上での一番重要なポイント。監督やプロデューサーなど、聴者のスタッフがほぼ満場一致でこの人、と思った人が、手話監修者や当事者の意見を聞くと、「あの人の手話はこの登場人物に合わないし、練習や指導をしても直しにくいかも」と言われ、目からウロコでした。そういう観点があるのかと。なので、みんなで意見を出し合って決めました。

長島:80人ものいろんな才能がある人の中から20人を選ぶというのは、とてもぜいたくな悩みですごいことだったんじゃないかと思います。私は、普段はジェンダーやセクシュアリティに関することを中心に、多様なわたしたちが共に生きていける社会への取り組みをしています。LGBTQがテーマのドラマも増えてきたのですが、実際に演じるのは当事者ではない場合がほとんどです。それだけに、今回オーディションでこれだけの才能豊かな人が集まり、当事者が演じるという先例ができたことは、励まされる気持ちになります。

キャスティングが決まったら、いよいよ撮影で演じることになりますが、那須さん、南雲さんの役作りはどのようなものだったのでしょうか? 那須さんが、無就学で手話を学ぶ機会がなく、ホームサインを使ってきたという菅原を演じる時に参考にしたのは、自身の身近な人でした。

那須:実は妻の母親や親戚が無就学で、手話よりホームサインをよく使っていました。ドラマでは、菅原が「黙秘権」という概念自体を理解できないという場面があるので、実際に妻の父に黙秘権のことを聞いてみたところ、理解ができず反応が薄かったんですね。これが生のろう者の反応だなと感じ、それをヒントに、自分の表情を作り込んで役に臨みました。

南雲:私の両親は聴者なのですが、私がドラマを演じる幸子の両親はろう者のデフファミリー。なので、私が演じても大丈夫なのかと心配だったのですが、手話指導の江副悟史さん、手話・ろう者監修の木村晴美さん、コーダ考証・手話指導の米内山陽子さんに、「そのままで大丈夫」と言っていただけて、すごく安心したのを覚えています。

ろう者と聴者が協力しあった撮影現場

5月から始まった撮影は、聴者、ろう者、難聴者の共同作業になります。事前にスタジオで「模擬撮影」を行い、初めてドラマ撮影に挑むろう者や難聴者の人たちに、撮影がどのように行われるかを知ってもらい、その上で本番に臨みました。現場には手話指導や監修者、複数の手話通訳者が立ち会い、聴者のスタッフも、手話やハンドサインなどで積極的なコミュニケーションを図ったといいます。

那須:現場にはたくさんの手話通訳者がいらっしゃって、情報に取り残されることはありませんでした。制作統括の伊藤さんが気楽な性格の方だったということもあり、家族のような感じで、変な気遣いもせずに進められたのではないかと思います。

南雲:現場で演技やセリフが変更されることがあるのですが、さまざまな経験を積んだ手話監修者や指導者の方がいらっしゃるのですぐに対応でき、演技に集中できましたし、お互いをサポートしながらいいものを作れたのではないかと思います。

伊藤:ドラマ撮影の現場がどんなものか知らない人が多かったこともあり、「模擬撮影」をしたのですが、みなさんに好評でした。聴者スタッフもはじめてのことばかりで、例えば「よーい、スタート」と声をかけるところでは、手を回して合図を送ることにしました。

このように、このドラマは、ろう者と聴者が信頼関係を築いて作り出されたもので、出演者やスタッフにも大きな気づきがたくさんあったようです。みなさんに、コミュニケーションの取り方で、心がけていることを聞いてみました。

那須:昨日、友達とラーメン屋に行ったのですが、店を出た後、店員さんが追いかけてきました。声かけに気づかなかったので、ぽんぽんと肩を叩かれたのですが、おそらく「からだ」に触れることに躊躇されたのだと思うのですが、触れるか触れないかのちょんちょん、といった感じの触り方だったんです。逆にそれがぞわぞわっとしてしまうような感覚で……。結局、友達が忘れた財布を届けてくれただけでした。このように、相手に触れてもいいかどうかなど、聴者とろう者は当たり前だと思うことや、生活様式が違うんですよね。知らないのは悪いことではないので、私は遠慮なく伝えていくようにしています。

南雲:聴者とろう者はコミュニケーション手段が違うだけですよね。お互いに伝えていこう、わかろうとすることが大切だなって思っています。例えば筆談でも構いませんし、 手話ではなくても、身ぶりで表してくれても、何を言いたいんだろうっていうことを、自分でつかみ取りたいと思っています。

長島:今日いろいろお話を伺って、聴こえる人たちはすごく「サボっているな」という気持ちがしました。聴こえるということで、お互いもうわかるよねと、ちゃんと説明しないことからすれ違うことがすごくたくさんあると思いました。なので、お互いわからないことがあるけれど、コミュニケーションのやり方を学べば理解できるよね、というところからスタートする気持ちを持っていきたいと思います。

伊藤:この作品作りが正解だと思っていなくて、 ぜひ「デフ・ヴォイス」を観ていただいた方同士で、ろう者や手話のこと、コミュニケーションのことなどをお話しいただくきっかけにしていただき、「今度はこういうドラマを観たいよね」みたいなご意見もぜひお寄せください。我々、そういうものを糧に、前に進んでいけたらいいのかなと思っています。

トークイベントを支えた、中央大学の学生スタッフ

このトークイベントの現場では、中央大学の学生がダイバーシティセンターのコーディネーターなどのスタッフと一緒に、受付や文字通訳などとして参加していました。終了後、学生スタッフの大石美結さん(法学部法律学科3年)、中村友香さん(法学部政治学科国際政治コース3年)に話を聞きました。

――今回「デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士」トークイベントに参加されていかがでしたか?

大石 本当に貴重な機会に立ち会わせていただいたという実感があります。イベント前日にドラマの前編を見て、次の日に出演者の方々と会えること自体が本当に貴重だと感じました。また、私は手話についてとても興味があったので、実際に手話を扱ったドラマ作りの裏側や、聴者とろう者のやりとりで苦労した点といった細かいことを詳しく知れたことは、自分の中では大きな機会でした。

中村 私は文字通訳をしていたので、正直なところイベントの内容自体はそこまで深く聞けたわけではないんですけど、とても和やかな雰囲気で進行していたのが印象的でした。ろう者にとっても聴者にとっても情報保障された形で、みんなが平等に楽しめるイベントになっていたと思います。

――おふたりはそれぞれ手話サークルとSA(スチューデント・アシスタント)として活動されていますが、活動に興味をもったきっかけやどのような活動をしているのでしょうか?

大石 私は手話サークルに所属しており、サークルの活動として、NPOが主催している手話の技能検定取得に向けて勉強しています。

私が手話に興味を持ったきっかけは、高校時代に電車通学をしていて、その時に私と同じぐらいの女子高生2人組が手話を使ってすごく楽しそうに会話をしていることを見かけたことでした。電車は、どちらかといえば静かにしないといけないって場所で、手話は言葉を発するものではないので、私の中ではすごく素敵な言語だなって手話に興味を持ったと同時に、何について話しているかが全く理解できなかったっていう少し悔しい気持ちもありました。今後自分がろう者の方と話す時に壁を感じてしまうのではないかと思い、大学生になったら絶対手話の勉強をしよう! と思いました。

中村 私SA(スチューデント・アシスタント)という形で、聴覚障害のある学生の授業でのノートテイクなど、障害のある学生が学ぶ環境を整えるための活動をしています。2年生の時からダイバーシティに関することを扱うゼミナールに所属しているのですが、もともと趣味がラジオを聴くことで、そのうちに音を目で楽しむ文字起こしのラジオ番組があるということを知り、そこからラジオってろう者にとって閉ざされたものじゃなくて、今はみんなが楽しめるようになっているんだな、文字で楽しめるようになってるんだなということを知りました。大学でも障害のある学生のための情報保障を行っていることを知り、SAに登録しました。

――大石さんはこれまで勉強してきた手話を今回のイベントの受付として実践的に使ってみていかがでしたか?

大石 今回が初めてろう者の方と手話で会話をする場だったので、すごく緊張していました。受付で「こんにちは」と挨拶はできたのですが、とっさに何か質問された時は、速くてなんて言っているのだろうと感じた時もありました。

――中村さんはパソコンでの文字通訳をしていましたが、実際にやってみていかがでしたか?

中村 イベントで使用していたのは「UDトーク」というアプリです。今回トークセッションという形だったので、頻繁に話者が変わって、字幕の冒頭に「那須さん」や「会場アナウンス」など、話者の表記を入れる必要があるのですが、追いつくのが大変でした。5人の学生スタッフがいて、気が付いた人がどんどん直していくという方法だったのですが、こちらも追いつかなくて画面がスクロールしてしまうこともありました。

――イベントの前日に放送されたドラマ「デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士」の前編をご覧になっての感想はいかがですか?

大石 今までろう者を扱ったドラマはすごく興味があって見ていましたが、「デフ・ヴォイス」は、ろう者や難聴者の方の役をほとんどが当事者が演じているという点で、今までの作品と大きく違うなと感じました。細かな表現方法だったりとか、声ではない表情での表現というものは当事者の方にしかできないことなので、見ていて伝わってくるものが非常に大きかったです。

中村 私は那須さん演じる菅原が、法廷で「黙秘権」が理解できず、何度も説明されたことでバカにされたと感じて感情的になるシーンが印象的でした。これまでの苦悩みたいな部分が、言葉を介して伝わるのは当然のことのように思っていたのですが、言葉よりも胸にグッとくるシーンだなって、これまで感じたことのない感情を覚えました。

――前編のドラマにもありましたが、ろう者による犯罪や取り調べや裁判の現状について、おふたりは法学部でもある立場から、ドラマを見て感じたことや、普段勉強されていて気づいたことはありますか?

大石 通訳ももちろん大切ですが、それ以上に関係性が大切だと感じました。例えば弁護士だったら、まずは被告となっている人がどんな人柄なのかなどを知ってから、実際にその人が犯した罪について向き合うことが大事なんだと思います。 ドラマでも、荒井はまず被告人の菅原がどんな手話を使うのかなど、その人を知ろうとしたように、まずは一人の人として接することを大切にしていくことが、冤罪やずさんな調書の作成などを防止する一つの手立になるのではないでしょうか。

中村 大石さんのおっしゃる通りで、一方的に悪者とか、そういう括りから入ってしまうことがあり、いわゆるマイノリティへの差別や抑圧がまだまだ残っているのではないかと感じました。

――今回は貴重な経験になったと思いますが、今後どんな世の中になることを期待していますか?

大石 世の中を変えていくのは非常に難しいことで、あくまでも願望なんですけど、生活をしていく中で、さまざまな場面で選択肢を与えられた時に、その人が一番望むものを選択できる世の中になっていくことが大切だと思います。こうした環境というのは一番守られるべきことなのではないかと思っています。誰しもがありのままに生きられる世界になってほしいです。

中村 第一に、自分がサポートしてあげる側っていう認識を誰もがなくすことが大切なのではないかと思います。生きてきた環境やバックグラウンドが違うからこそ生み出される価値があることを私は信じているので、マイノリティの人に対してもサポートしてあげる人じゃなくて、共に支え合う仲間だと思うべきではないでしょうか。そういった考え方は、今回のようなイベントで広めていくことができると思うので、こうした取り組みを続けていくことが社会全体の意識改革へと繋がっていくと思います。