2025年に世界規模で行われる聴覚障害者のための総合スポーツ競技大会「デフリンピック」が日本で初めて開催されることが決まり、ろう者やろう文化への関心が高まっています。

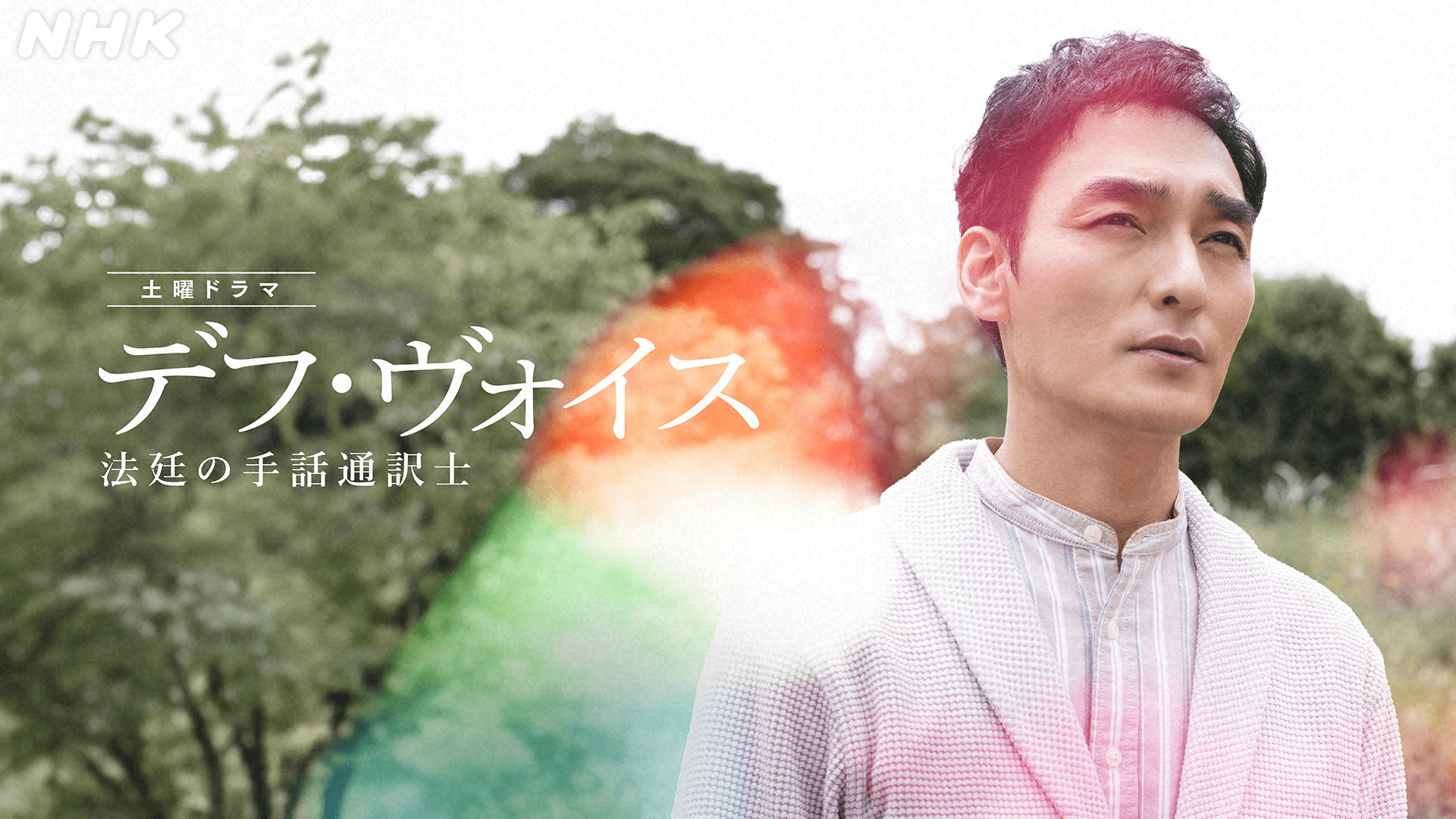

そんな中、12月16、23日にドラマ『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』が放送されることになりました。原作は10年近くに渡って支持されている小説『デフ・ヴォイス』シリーズの第1作目。仕事や家族を失って人生に迷う男性が、生活のために自分の唯一の技能である手話を活かして「手話通訳士」になることから始まる物語です。

主人公の荒井尚人は、耳が聞こえない両親をもつコーダ(Children of Deaf Adults)で、幼い頃から両親の手話通訳をしていたことから、手話の高い技能を身につけていたのです。荒井尚人を演じるのが草彅剛さん。本人が手話を使って演じるだけでなく、ドラマに出演する約20人の「ろう者・難聴者」のほぼすべての役を実際にろう・難聴の俳優が演じるのも本作ならではの試みで、見どころでもあります。

仕事と結婚に失敗した荒井尚人。家族や恋人に心を開けないでいるのだが、生活のため唯一の技能を活かして就職活動をはじめる。その技能とは“手話”。彼は耳が聞こえない両親をもつコーダ(Children of Deaf Adults)だったのだ。そして彼は手話通訳士として働くことに。

やがて仕事にも慣れ、新たな生活を送りはじめた尚人のもとに届いた依頼は法廷でのろう者の通訳。この仕事をきっかけに、尚人は自身が関わった過去のある事件と対峙することに。現在と過去、二つの事件の謎が複雑に絡みはじめる…。

――今回は、聴覚障害者を両親に持つコーダという立場で、しかもきれいな手話を操るという設定で、難しい役柄だったのではないかと思うのですが、実際に演じてみてのお気持ちをお聞かせください。

作品をいただいたら、いつもあんまり何も深く考えずにやりたいというタイプなので、そんなに難しいなどとはあまり思いませんでした。監督さんやみなさんの力で引っ張ってくれたなって感じでした。手話はかなりの量があったので、練習しながらどんどんイメージを膨らませて、結果的に大成功になりました。 先に言っちゃうけど、手応えを感じてますね、今回は。

きれいな手話をするということについても、気持ちから何か伝えるっていうのを大事にしました。感情を表す時は声を使うのがお芝居の醍醐味のところもありますが、今回は全く逆。手話をやりながら、僕自身も『デフ・ヴォイス』があふれてきたらいいなと思いながらやっていました。僕の苦労というか、手話の先生もいらっしゃって、細かくチェックしてくれたので、コーダの役に見えるレベルまで持ち上げてくれたかなと思っています。

――手話はどれくらい練習したのですか?

すごくやりましたよ! 撮影は2か月だったのですが、その間はずっとやっていました。先生もみっちり3人いらっしゃって。手話も同じ言葉でも人によって表現が違うこともあるそうで、最もそのシーンに合うような、視聴者の方やろう者の方にも、納得いただけるような手話を模索してくださいました。尚人の役柄に合わせて、「そこまでは説明的すぎるんじゃないか」とか、いい着地ができるところを考えてくださり、それは1人だとおそらくできない作業ではなかったのかなと思います。

ちょうど大阪で『ブギウギ』の撮影もやっていたので、大阪に行く前日や、新幹線の中でもみっちりやっていました。ドラマの前編で、尚人がろう者とファミレスにいる時に、近くに座っていた若者に、「どうせ聞こえないから」とろう者への陰口を叩かれ、尚人が彼らのところまで行って、「どうせわからないから」と、手話で強い言葉で言い返すシーンがあります。あの手話なんて、本当に長くて難しくてめっちゃ大変だったのに、完成した作品を見たら、僕の顔だけで手元が映っていなかったんですよ! 手話でひどい言葉を言っているので映さなかったんだと思うけど、顔しか映らないなら10時間以上かけてあの手話覚えなくてもよかったんじゃない?(笑)と、それが今回一番の驚きでした(笑)。

でも、はじめから「手元は映さないので」と言われて手話をせずに演じるのと、完璧にやった上での顔の表情を映すのとでは、映像に違いがあったのかもしれません。いま、ようやく腑に落ちました。あれは、“テンアワーズフェイス”だったって、記事に書いておいてください!

――尚人はきれいな手話をする一方で、感情をあらわにする力強い手話もあって、ドラマを見ていると、手話の表情の豊かさが感じられました。演じる時に意識したことや、監督からリクエストされたことはありましたか?

監督の渡辺一貴さんは、毎回手話の練習をする時に来てくださり、手話指導の方とも細かく打ち合わせしてくださり、手話を通じて尚人のキャラクターができあがっていったような気がします。脚本も本当に素晴らしく、コーダとしての幼少期の悲しみや、今まで抱えてきたものが台本に書かれていました。渡辺さんが本当に温かい人で、細かくこういう役だという話はしていなかったのですが、監督の気持ちを借りて僕は尚人になれたんじゃないかと。だから、この役は荒井尚人じゃなくて、“渡辺”尚人という感じがしました。

――このドラマでは、実際にろう者の人が演じているというところも見どころの一つです。現場ではどのような感じでしたか?

今回、出演者に加えてセリフのないエキストラさんでもろう者の方々にお手伝いいただいていました。手話じゃなくても身振り手振りで伝え合ったりして、お互い同じ方向を向いていい作品を作り出せたと思っています。すごく温かい現場で仕事じゃないみたいで。目の前のろう者のみなさんはもちろん、演じる相手の熱量や空気感があれば、僕が練習した手話にも気持ちが乗ってくるな、と思ってやっていたらすごくいい感じになりました。

――この作品で、ろう者やろう文化に触れられたわけですが、感じたことや学んだことはありましたか?

現場では一生懸命やるだけだったので、勉強になったということはあまりないですね。今回、お芝居をされたことがない実際のろう者の方々とお芝居をしたのですが、普段は俳優さんとお芝居することがほとんどで、空気感の違いなどは勉強になったというより、刺激的ではありました。

――刑事役の何森稔を演じた遠藤憲一さんは、「以前から共演したかった草彅剛君と共演できたのもうれしかったです」とコメントされていましたが、遠藤さんとの共演はどうでしたか?

僕の個人的な話になるのですが、25歳くらいの時に、ドラマ『TEAM』で西村まさ彦さんとコンビになって少年事件に挑むという役柄を演じました。西村さんと遠藤さんは全然違うんですけど、西村さんのコワモテの感じや、やりあう感じが思い出されて、すごく懐かしくて、胸がキュンとしたんですよ。だから今回、遠藤さんとかけがえのない時間を過ごすことができ、お芝居もすごい素敵で。『デフ・ヴォイス2』のバディものができるならぜひやりたいです!

遠藤さん、現場で演出がセリフを1行変えたら、「家で練習してきてるんだ! 直前に変えるのやめてくれる?」っておっしゃってて。最近こういう俳優さんいないから、現場ではいい意味で緊張感がありました。今度僕も、直前にセリフを変えられたら、ちょっと言ってみたいなって思いました(笑)。このドラマの緊張感は遠藤さんがいたからこそ成り立っているものですし、僕も今回の共演に感謝しています。

――ドラマの中で、「日本手話は、日本語とは違う、別の言語だ」というセリフがありました。草彅さんは韓国語を勉強されていて、母国語とは異なる言語でのコミュニケーションの難しさを実感されたこともあると思いますが、そういうことを踏まえた上で、どういうお気持ちで手話通訳士の役を演じていたのでしょうか?

僕の場合は、日本語もままならないので(笑)、言葉にはあまりこだわりがないというか……。手話と外国語は異なるところがありますが、人にわかってほしいという気持ちは、どんな言語でも、手話でもそんなに離れているものではないと思います。なので、楽しみながら伝えられて、お互いが同じものを共感できるのが大事だな、と思いながらやっていました。でも、手話で通じ合えるっていうのは本当にうれしかったですよ。

それに、新しいものを覚えると、人ってうれしいんだな、とも感じました。手話にしろ、外国語にしろ、何か新しいことを学ぶことの大切さ、というのはいいなと思いましたね。

――この作品は、ミステリー要素があって、先の読めないストーリー展開も魅力のひとつです。草彅さんはどのようなところに面白さを感じられましたか?

最初にお話をいただいた時、僕は原作のことを知りませんでした。手話を扱った作品と聞いたので、もっとヒューマンドラマで感動的な作品なのかと思ったら、ミステリーだったので逆にそうじゃないところが面白いなと思いました。誰が犯人かという謎解きに、ろう者やコーダというものがキーポイントとして散りばめられていて、普通の謎解きとは一味違います。出演している僕も犯人がよくわかっていないくらいです(笑)。

ネタバレになってしまうからあまり言えないのですが、ミステリアスな事件があり、一方で家族愛もあり、また、きれいなシーンが本当に多いんです。僕自身、こういった作品に出演したことがなかったので、新しいものをみんなと作れて満足しています。

よくこういう取材だと、「印象に残っているシーンはどこですか?」と聞かれるのですが、どれをとっても本当に印象的で困ってしまって、自分じゃ決められないほどなんです。ろう者の方々との場面では、現実にある出来事なども盛り込まれているので、ろう者の“デフ・ヴォイス”が聞こえてきて、感動的でした。まさに作品のタイトル通りの撮影が行われていると思った瞬間が何度もあったんです。尚人と兄のシーンでは、相手の方の熱量や迫力があって、僕も気持ちのアクセルをグッと踏むことができました。

スタッフ一同、“デフ・ヴォイス”やいろんな思いを届けたいと思って作った作品なので、ぜひ観てほしいです!