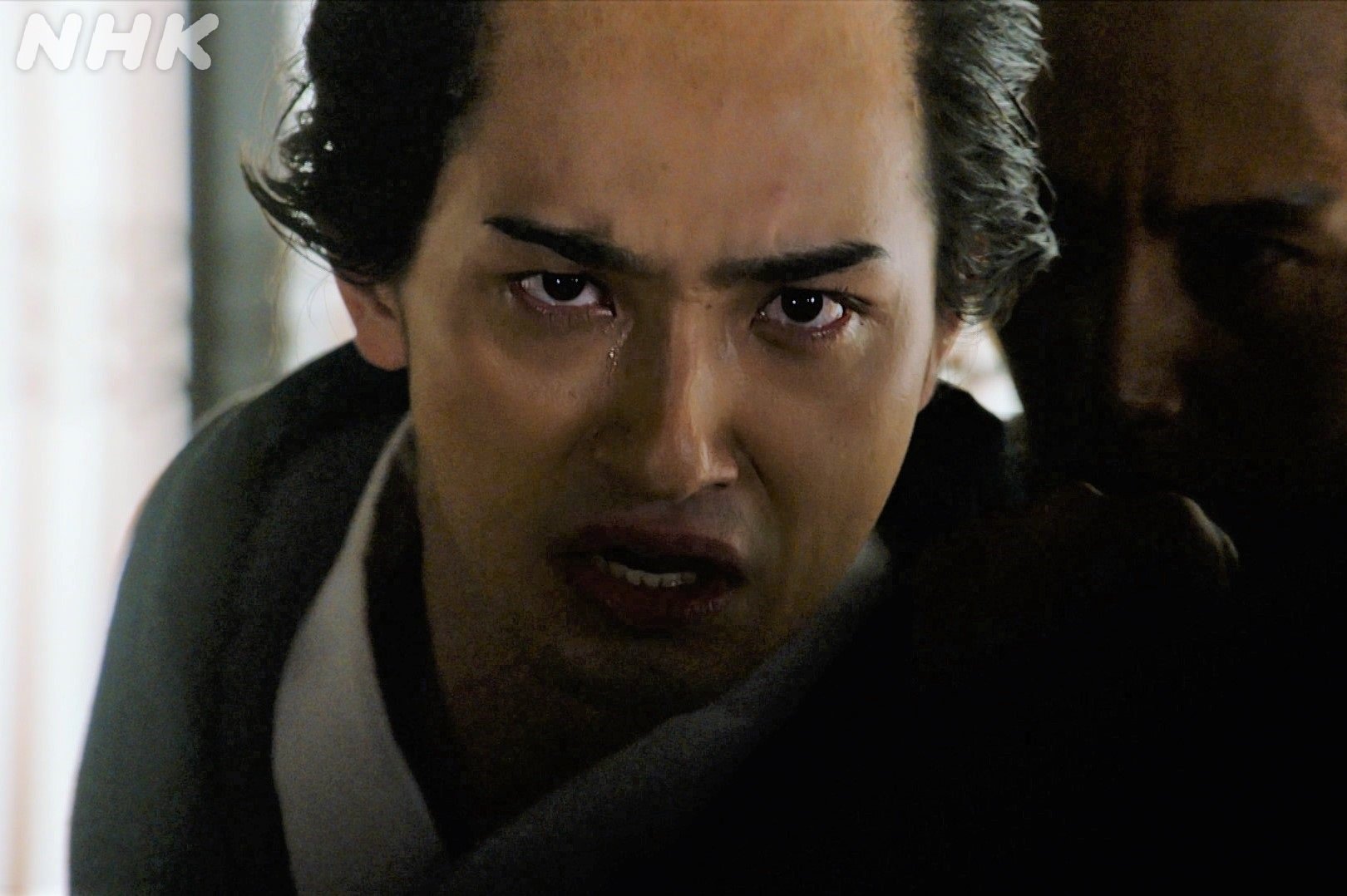

徳川家基(奥智哉)の急死により将軍の後継者問題が浮上する。田沼意次が調整に乗り出すが、御三卿や大奥に翻弄されるばかり。思い通りの政をするため、ついに意次は幕府の要職を身内で固めることを決意する。変わり始めた意次について、演じる渡辺謙に聞いた。

意次は自分の考える政策を実行するため、“究極の選択”をした。このあと、周囲との軋轢は大きくなっていく

——ここまでの放送を振り返って、田沼意次のことをどう思いますか?

現時点では、視聴者の皆さんも意次のことをよくつかめていないのではないかと思うんです。「この人、本当は何を考えてるのかな?」と戸惑っているかもしれない。

これから先、意次は江戸城内の権謀術数に巻き込まれていきますが、それでも自分のやりたいことを実現させるために奮闘します。そうすると意次の考えが少しは見えてくるようになるので、そのあたりを楽しみにしていただけたら。

——敵対関係にあった松平武元(石坂浩二)が、亡くなる直前に意次のことを「忠義の者」と評価しました。武元に心境の変化が起きたのはなぜだと思いますか。

第13回で、高利貸しを行う検校たちを取り締まるかどうか議論していたときに、意次は「私はただ、徳川の世を永らえさせたいだけの者にございます!」と発言しました。武元は、この言葉に感心したんでしょう。

このあたりから、意次が何を考え、何をしたいのか、武元にもだんだん理解できるようになってきた。方法論は違っても、目指す方向は同じだとわかってくれたんだと思います。

——まだ意次には見えていないことですが、一橋治済(生田斗真)が家基や武元の死の黒幕と示唆されています。意次にとって治済はどんな存在ですか?

猛獣みたいなものですよ(笑)。味方であればとても頼りになる存在ですけど、もし牙を剥かれたら大変なことになる。一定の距離感を保たなきゃいけない。それ以上近づいたらひと噛みでやられるという感覚を、意次は常に持っていたと思うんです。下手をすれば、自分だけでなく、将軍の家治(眞島秀和)にも累が及ぶかもしれない。

状況を好転させるために治済が使えそうな局面でも、危険なので無闇には頼れません。だから、白眉毛(=武元)との関係性とはまるで違いますね。一橋家という「格」も重かったと思います。松平家ももちろん田沼家より格上ですが、一橋となると、意次としてはとにかく下手に出るしかなかったでしょう。非常に危険な猛獣です(笑)。

——第17回で、意次は要職を身内で固めようと考え始めました。

下手をすると周りにイエスマンしかいなくなる、“究極の選択”ですよね。でも、自分の考える政策を実行するには推進力が必要だったんでしょう。もはや周りの人間を説得して味方につけるだけの時間的余裕はない。だから、自分のアイデアを強力に推進するための官僚集団をつくる方向に転換した。意次としては時代の流れに合わせた選択だったと思います。

もちろん、このあと周囲との軋轢は大きくなっていくでしょう。武元亡きあと、旧主流派、保守派の圧力はさらに強くなっていくので。

意次は平賀源内のアイデアをもっと活用したかっただろうし、一緒に次の時代を作っていきたかっただろう

——意次の領地だった静岡県牧之原市を訪問されたそうですが、何か印象的なものはありましたか?

意次が失脚したあと、居城だった相良城は徹底的に壊されたんですけど、城の骨組みを再利用して建てられたと伝わるお寺がありました。大澤寺でしたか。田沼の治世を懐かしみ、「これだけは残しておきたかった」という人々の思いが伝わってきて、とても印象に残っています。意次は領地でいい政治を行っていたんだなと実感しましたね。

第17回では、領地での意次の善政が描かれました。牧之原の皆さんがご覧になってくださっていたらうれしいです。

——そのシーンで、相良のにぎわいを平賀源内(安田顕)に見せたかったと、三浦庄司(原田泰造)と一緒にしんみりしていましたね。

意次にとって源内は町場とのパイプ役でした。当時、江戸城内の感覚と市井の人々の感覚はかなり乖離していたわけです。そんな中で、町場の情報や、新しい国のあり方についてのアイデアなど、城内にないものを源内は伝えてくれていた。それも官僚的ではない平場の言葉で伝えてくれる、貴重な存在だったんですね。

源内は亡くなってしまいましたが、彼のアイデアを意次はもっと活用したかったでしょうし、一緒に次の時代を作っていきたかったに違いないと思います。

——三浦は意次にとってどんな存在ですか?

すごく大切な存在です。原田くんは硬軟織り交ぜて演じることができるタイプの俳優なので、緩衝材になってくれて、かなり救われています。権謀術数をめぐらせるようなキワキワの場面でも、彼がいることでムードが中和されて人間味が出せますし……。息子の意知(宮沢氷魚)も含めて3人で、あれこれ芝居を面白がってやれています。

——宮沢氷魚さんとは、どんな話をしますか?

最初の頃、氷魚は自分がどういう立ち位置なのか相当悩んでいたんですよ。お飾りという言葉が適切かはわかりませんが、意知はプリンス的な存在と当初は位置づけられていたので、物言いだったり、立ち振る舞いだったり、佇まいだったり、どう演じるかについて、かなり悩んでいました。

ふたり一緒のシーンが多かったので、僕からは「こんな感じじゃない?」と緩やかにサジェスチョンしました。セリフのトーンや速さを変化させるなど、トライできる材料はたくさんあるので、「まだまだこれからだよ」といった話もしました。だから今後が楽しみです。

——宮沢さんは、吉原のシーンで「ちょっと解放された」とおっしゃっていました。

そんなこと言ってた? 俺の存在が重かったのかな(笑)。イヤだなあ。俺がギューッと絞っていたみたいで。

——「江戸城内や田沼邸では所作が大変だ」という意味です。

ああ、そういうことか。いろいろ動きや段取りが決められちゃうからね(笑)。

それにしても、「べらぼう」での吉原の描き方は、NHK的にかなり踏み込んでいましたね。台本を読んで「どこまでやるのかな」と思っていたら……。そこひとつ取って見ても、挑戦的な大河ドラマだなと思います。

不完全な主人公が、悩みながら成長していく姿が、ドラマの起爆剤になる

——改めてお伺いしますが、大河ドラマの面白さはどんなところにあるでしょうか?

「べらぼう」もそうだし、「独眼竜政宗」もそうだったし、大河ドラマは時代とリンクしていると思うんです。「独眼竜政宗」は、長嶋茂雄さんや王貞治さんが引退してしばらく経って、清原和博くんが活躍し始めた頃に放送されて、そうやって世代交代していく時代とリンクしていました。

「べらぼう」は、社会が硬直状態にあって、経済の行き詰まりに関心が集まる時代に放送されている。プロデューサーがこの点を意識して企画したのなら大したものだと思いますが、期せずしてそうなる、時代の空気や心情といったものが自ずと台本に乗っかってくるところが大河ドラマにはあります。

そこは、大河ドラマが回数を積み重ねているがゆえのことだと思いますね。作家の皆さんも、それぞれの時代の空気を背負って書かれている気がします。

——自然とそうなってしまうと?

だって、「べらぼう」って本当に“いま”じゃないですか。米騒動だってそう。「令和の米騒動」が起きるなんて、誰も思ってなかったですよね。農林水産省の対応が悪いのか、業者が買い占めているのかわからないけれども、誰も解決策を見出せない。備蓄米を放出しても値は下がらない。まさにこれから描かれていく意次の時代と同じなんです。これを意図してやっていたのなら、本当に大したものです(笑)。

——最後に、蔦屋重三郎を演じる横浜流星さんを、どのようにご覧になっていますか?

世の中の反応が割と良かったんで、僕もホッとしています。第16回で源内の死を伝えられるシーンの撮影のときに、久しぶりに流星と会ったんですよ。演技について「どうですか?」と聞かれたので、「OK、OK、そのくらいの勢いでいいと思う」と伝えました。

いま、NHK BSで「独眼竜政宗」を再放送しているんです。改めて観てみると、当時の僕は「なんでこんなフルスロットルでやってたんだろう?」と思うくらい、常に120パーセントで、レッドゾーンに入りながら演じている。だから流星にも、「今はそれくらい上げておかないと1年間の放送が持たないから、今のペースで大丈夫」と伝えました。

ギアを落としたり落ち着いたりする場面は必ずどこかで出てくるので、まずは飛ばしていいんです。実際、このところ落ち着いたシーンもあって、彼もちょっとギアを変えてきたかなという気もしています。流星もいろいろ考えて、悩みながらやっているんだと思います。

——悩むことも大切ですか?

大河ドラマって、主役が不完全じゃないと成立しないんです。視聴者の方は、主人公が成長していく様を見たいわけで、最初から完全な状態だったら面白くない。流星がいろいろ悩みながらやっているのは、「べらぼう」にとっていい起爆剤になるんじゃないかと思います。