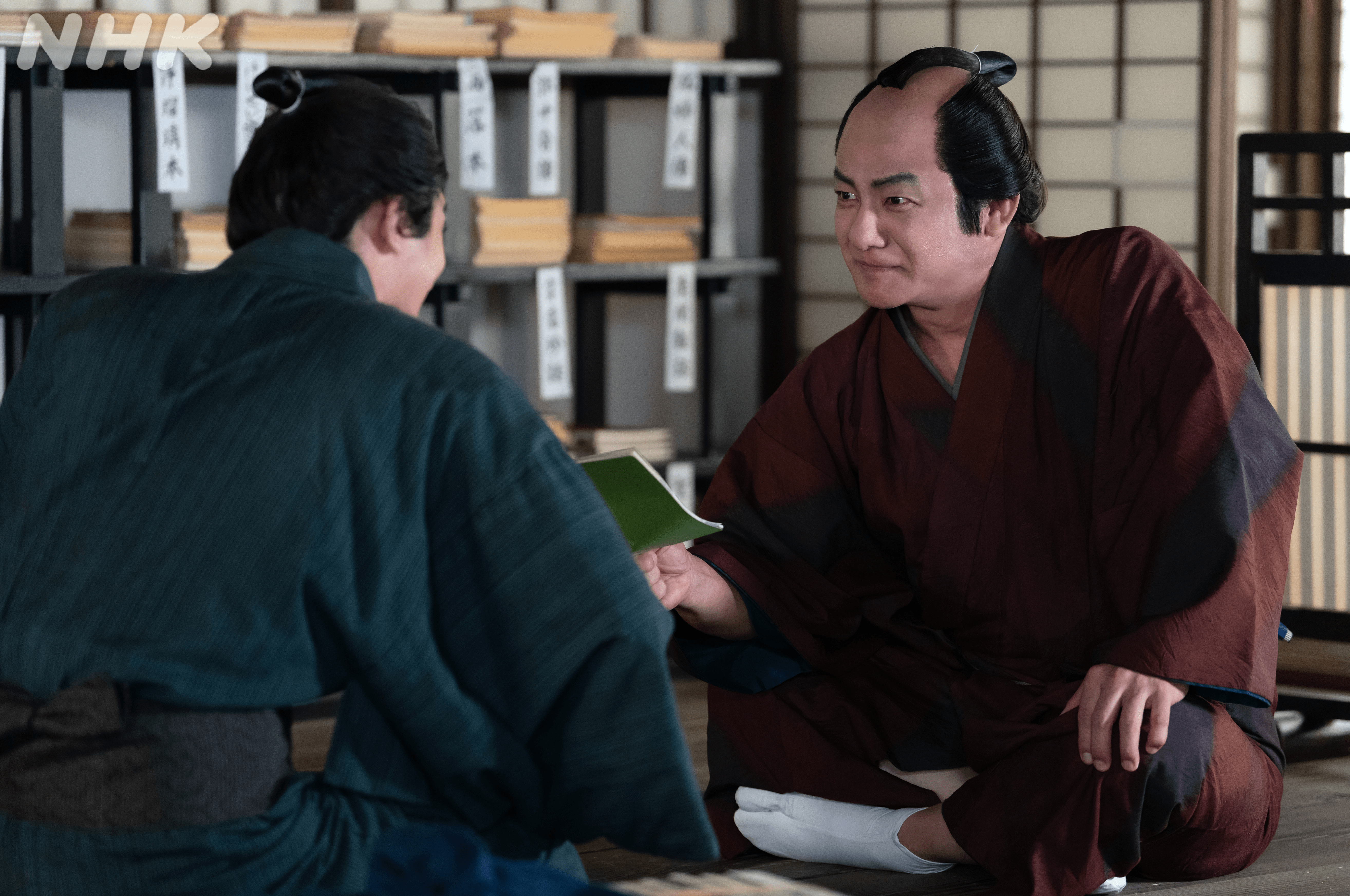

蔦屋重三郎(横浜流星)が本づくりを始めるきっかけを作り、商売の基礎を教えた鱗形屋孫兵衛。巧みに蔦重の才能を利用してきたが、偽板事件の隙に、蔦重が板元への参入を狙ってきた。一転ライバルとなった鱗形屋と蔦重の関係について、演じる片岡愛之助に聞いた。

鱗形屋は、本屋という仕事が心底好きな、威勢のいい江戸っ子。でも、商売がヘタなんです(笑)

——鱗形屋孫兵衛をどんな人物、役だと捉えていますか?

蔦屋重三郎の仕事の師であり、ライバルであり、やがて激しく対立するようになる人物……と聞いているのですが、自分なりに調べてみても、あまり情報が出てきません。ですから、シンプルに台本を読み込んで、あとは現場で感じ取ったことを生かして人物像をつくっていこうと思っています。

私が感じ取った鱗形屋は、「俺はやってやるぜ」という勢いのある人で、ハングリー精神のかたまり。江戸っ子ですから威勢もいいし、喋り方に勢いが出るよう意識しています。衣装もけっこう派手で、グイグイいく人というイメージですね。

そして、本屋という商売が心底好きな人だと思います。まず本そのものが好きだし、赤本・青本を江戸に広めた曾祖父さんの血を受け継いでいるという意地、プライドもある。「俺が受け継いでいくんだ」「何とかしてやる」「譲れない」といった気持ちがあるんだと思います。

でも、商売がヘタなんですよねえ。毎回、同じような失敗を繰り返す。時には悪いことをして捕まりもして……。それなのに、本人の中ではあまり悪いことをしているという意識もなさそうで……。あまり視聴者の皆さんから嫌われたくはないんですが、大丈夫ですかねえ(笑)。まあ、ドラマのスパイスとして楽しんでいただければと思っています。

それにしても、「ウロコガタヤマゴベエ」って言いにくいですよね。もしフルネームを名乗るシーンがあったら、NGを出しちゃうんじゃないかと、ずっと不安なんですよ。でも、僕よりも、呼びかける周りの人の方が大変だろうと思って、蔦屋重三郎を演じている横浜流星くんに聞いてみたら、「僕は『鱗の旦那』って呼んでるので平気です」と言っていました(笑)。

誰よりも蔦重を評価していたので、自分の店に抱え込もうとしたんでしょう

——蔦重と鱗形屋の関係性について、どう思いますか?

面白い距離感ですよね。だんだん近づいていって、そして離れる。お互いに「こいつを利用してやろう」と思ったり、恨みを抱いたり。そういう心の機微を大切に演じていけたらと思っています。

鱗形屋は早くから蔦重に才能を感じて、「できる奴だな」と思ったからこそ、自分の店に抱え込もうとしたんでしょう。蔦重の前では本心を隠していましたが、誰よりもその実力を評価していたのは鱗形屋だったはずです。

第3回で、蔦重が花魁を花に見立てた『一目千本』を作ったときには、自分が教えたことの応用編を出してきたわけで、嫉妬を、そして怖さを感じたと思います。最初は自分が教える側だったのに、だんだん追い越されていくわけですから。

でも、鱗形屋はやっぱり仕事が好き、本が好きなんですよね。第6回で、のちの『金々先生栄花夢』の元となるアイデアを、蔦重と一緒に出し合っているときは、心底楽しかったと思うんです。本を愛するという点では、二人に共通するところがありますから、嬉しくなってきたんでしょう。

僕としても印象的なシーンで、蔦重に「俺ぁこりゃ運命なんだって思ったよ。お前さんが『青本』を生き返らせろって言った時」と言ったのは、鱗形屋の本心だと思います。

——横浜流星さんとは初めての共演ですが、どんな印象をお持ちですか?

いろいろな作品を見ていますが、作品ごとに違う印象を受ける俳優さんなので、蔦屋重三郎という人物をどんなふうに演じるのか、すごく楽しみにしていました。

実際にお会いしてみると、本当に真面目でストイックな方ですね。映画『国宝』で、歌舞伎役者の役を演じているんですが、その勉強のために僕らの芝居をわざわざ大阪まで観に来てくださったそうなんです。映画に関係のある演目だけじゃなく、一日中全部ご覧になったとおっしゃっていて、真面目な方だなと思いました。

芝居も、とてもやりやすいです。僕が投げたボールをしっかりキャッチして返してくれます。お芝居をなさっているときは、すごく生き生きしていますね。合間の時間も、歌舞伎やメークの話、プライベートの話をワイワイやっていて、すごく楽しいです。

江戸っ子の言葉遊び「地口」を通して、親父ギャグを言う方の気持ちが少しわかりました(笑)

——森下佳子さんの台本の印象は?

とてもわかりやすく、テンポよく描かれていますね。退屈せずにあれよあれよと読めてしまう。これが映像になったら一体どうなるんだろうと、ワクワクしながら読んでいます。

鱗形屋と蔦重のシーンには、「地口」という江戸っ子の言葉遊びのやり取りが多いんです。「恐れ入谷の鬼子母神」とか「ありがた山の鳶からす」とか。僕らの間では、いつもそんなギャグばかり飛び交ってます。いわゆる親父ギャグを言う方の気持ちが、少しわかったような気がしましたね(笑)。

この時代を、こういうふうに描くのかという驚きがありますね。僕は歌舞伎役者で、浮世絵に描かれているほうの立場ですから、その作り手に焦点を当てた見方は新鮮です。

江戸時代の出版文化についても、赤本、青本、黄表紙といった種類があることを全然知りませんでした。少年向けの漫画雑誌みたいなものもあったんですよね。「江戸のガキが楽しめるものを作ってやるんだよ」みたいな感じでしょうか。いつの世も変わらないなと思いました。

本はもともと上方でつくられていたという話も興味深いです。これは歌舞伎も一緒で、発祥は京都。1603年に出雲阿国が四条河原で踊ったところから始まって、やがて江戸へ下っていったわけです。江戸の歌舞伎のほうが華やかになって、今では銀座の歌舞伎座で毎月演じているものだから、皆さん「歌舞伎は江戸のもの」と思っていますけど、元々は上方のものなんです。

——「べらぼう」の舞台となっている江戸時代中期には、どんな印象を受けますか?

華やかで、すごく魅力的な時代ですよね。ただ、華やかであればあるほど影の部分も大きくなって、その対比が鮮やかです。煌びやかな世界の陰で、とても悲しい死に方をする人がいて。どんな物事もそうですけど、紙一重なんだろうと思います。そういうコントラストがとりわけ強く感じられる時代だからこそ、魅力的なんでしょうね。

吉原は歌舞伎の演目にも取り上げられているので、僕にとっては割と身近で知っていることも多いのですが、視聴者のみなさんにとっては「べらぼう」を通して初めて知ることも多いと思います。江戸の文化や、当時の約束事などにも注目して観ていただけたら、楽しいのではないでしょうか。

怪しい地本問屋の仲間たちの影響か、「どんどん悪い顔になっている」と監督から言われます(笑)

——鱗形屋が捕まったときに須原屋市兵衛(里見浩太朗)がサポートしてくれますね。

奉行所からやっと釈放されてヨレヨレになっているところを、須原屋さんに抱えられながら帰ってくるという、すごく嬉しい、ありがたいシーンがありました。

里見さんは、僕が「名探偵 神津恭介」というドラマに主演したときに義理のお父さんを演じてくださったんです。現場で再会する前に、里見さんから「大河で一緒だね」とお電話をいただいて、「どこかで会えたらいいですね」なんて話していたんですが、今回、またサポートしていただく役で、嬉しかったですね。

里見さんは、家族のように愛情深い方なので、人間くさい人物を演じるのにぴったりな方だと思います。現場では、一緒に記念撮影したりして(笑)。すごく楽しかったです。

——地本問屋の仲間は、なかなか癖が強いですね。

風間俊介さん以外は、初共演の方ばかりですが、みなさん、とってもいい人たちで、現場では和気あいあいとやっています。ただ、本屋チーム、怪しいですからね……。怪しさ満点の人しかいない。それぞれ「本屋としては、俺のほうが上」と思っているんじゃないですか。

その影響を受けているのか、監督から「どんどん悪い顔になっている」と言われるんですよ。「ライトの加減じゃないですかね?」と返しましたけど(笑)。清く正しくお芝居をしているつもりなんですが、「めちゃくちゃ怖いし怪しい」と言われています。

──今後の展開や、期待してほしいことは?

この先どうなるんでしょうねえ……。まだ、誰と誰がどういう関係になって、どう着地するのか、やってる側も見通せていません。ただ、僕としては、できれば悪い面ばかり描かれるのではなく、何かあったときには再び蔦重を助けてあげる存在になれたらと思っています。