今回は、地本問屋の鱗形屋孫兵衛(演:片岡愛之助)や旗本の森忠右衛門(演:日野陽仁)らが“金の力”によってさまざまに人生を翻弄されていくかたちでストーリーが進んでいきました。

その一方で、いくら金を積んでも心までは買えないことに苛立つ当道座の鳥山検校(演:市原隼人)とその妻・瀬以(かつての瀬川/演:小芝風花)の緊迫した――しかし、どこか切ない――場面が対照的に展開していきました。

来週には、さらに大きな動きがありそうです。

本コラムでは、まず旗本・御家人の給与形態と借金の関係やそれに対する幕府の規制を簡単に説明します。その上で、今回のドラマで詳しく描かれていた森忠右衛門一家の出奔事件について掘り下げてみることにしましょう。

徳川将軍の直属の家臣が、旗本と御家人です。18世紀の時点で、旗本の数は約5200家、御家人の数は約1万7000家でした。彼らが与えられる知行(俸禄、収入のこと)は、1万石未満でした。そして、知行の形態は、地方取と蔵米取の2種類です。前者は、比較的上層の者が多く、大名のように領地を与えられて百姓から年貢を収納しました。後者は、中下層の者を中心として、幕府の蔵米を支給されました。

家禄3千石以上の大身(高禄)の旗本は、自邸に数十名の家臣を詰めさせ、知行地には代官らを置いていました。そして、財政が行き詰まると、1~2年先の年貢を前借りしたり、村に臨時の御用金を課したりしました。しかし、これを繰り返すと百姓も困窮するので、18世紀中頃になると、大半の旗本が年貢米を担保として江戸の商人から金を借りるようになりました。

他方で、蔵米取の旗本・御家人は、切米取という支給形態が大多数でした。これは、春2月頃、夏5月頃、冬10月の3回に分けて蔵米を支給される仕組みでした。

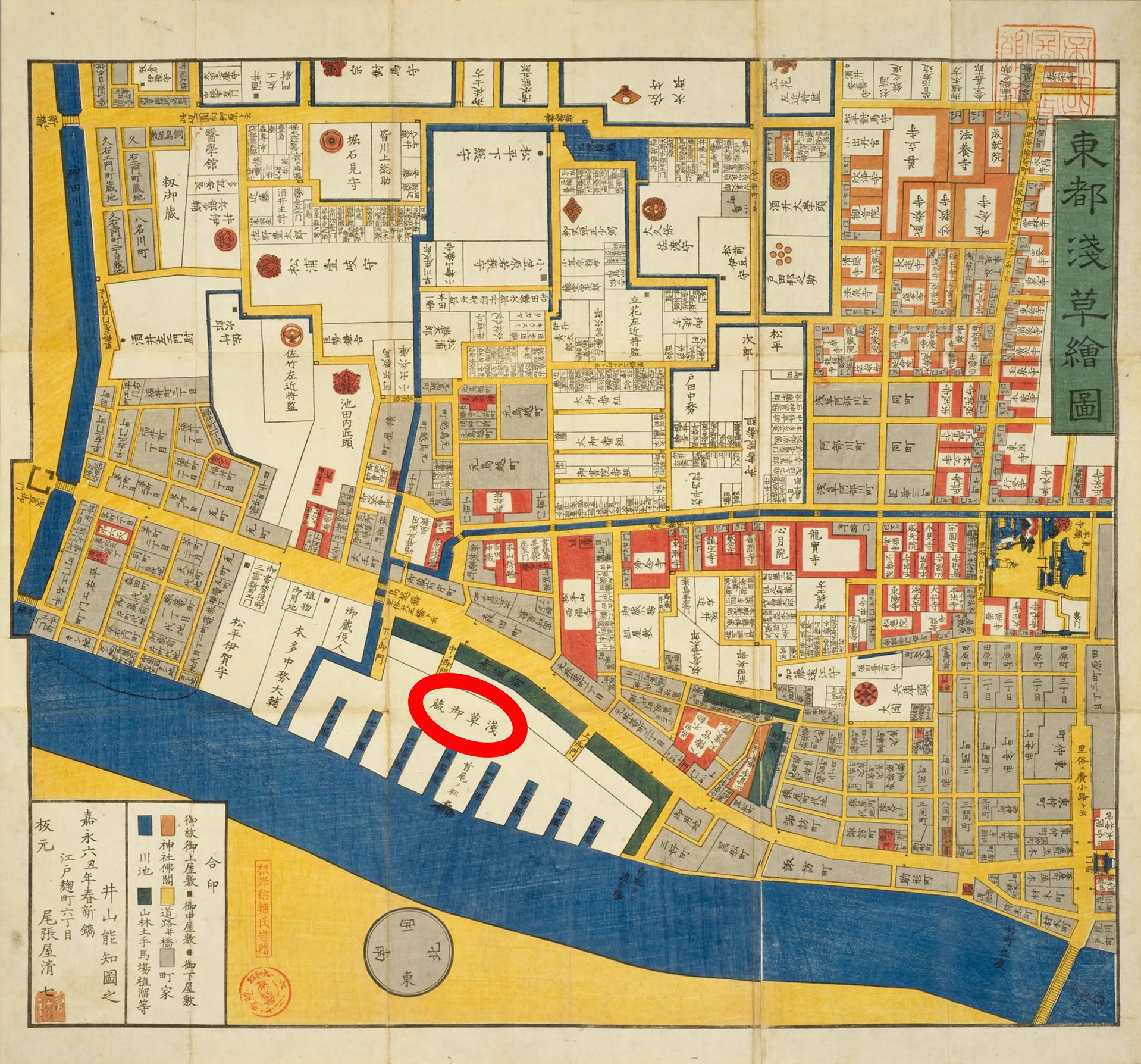

浅草の神田川沿いに建ち並んでいた幕府の米蔵「浅草御蔵」(赤丸部分)。

景山致恭,戸松昌訓,井山能知 編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1286209 ※赤丸は編集部

幕府の御米蔵は、浅草にありました。支給日になると、ここで米を受け取り、一部の飯料を差し引いて残りを米問屋に売却して現金に換えました。

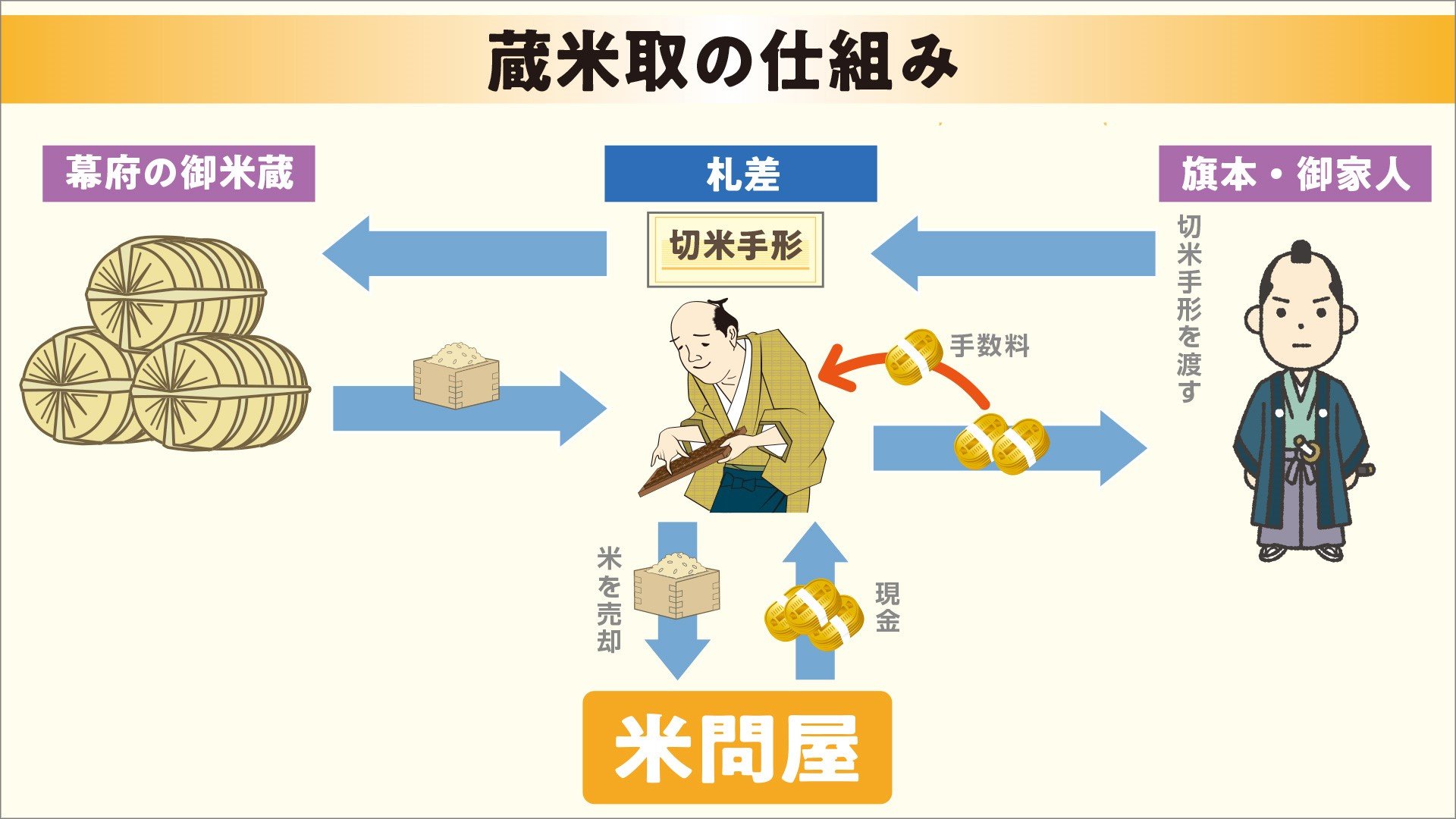

ただ、この手続きには、手間と時間がかかります。そこで、武士の代わりにこれを請け負ったのが、札差と呼ばれる町人でした。彼らは、支給日が近付くと、得意先の旗本・御家人の屋敷を回ってそれぞれの切米手形を預かっておき、蔵から米が渡されると現金化し、手数料を差し引いて屋敷に届けました(下図)。

その一方で、打ち続く「平和」のなかで江戸での生活が豊かになってくると、父祖伝来の固定した家禄のみが収入である武士たちの暮らしや財政は徐々に窮乏していきます。かくして蔵米取の旗本・御家人も、蔵米を抵当にして札差から借金をするようになりました。

すなわち、金に困った旗本・御家人は、自分の札差に次回の支給米の受領・売却を依頼すると確約して借金をします。札差のほうは、蔵米の支給日にそれを売却した現金から手数料に加えて借金の元金・利息金を差し引いて、残りを屋敷に届けました。

札差は、得意先の武家の数を増やすことで、金融業者として頭角を現していきました。8代将軍徳川吉宗が行った享保改革の際には、109人の札差株仲間が公認されました。そして、彼らがもっとも羽振りがよかったのが、田沼時代です。

ドラマの初回で、吉原遊廓で豪遊する客を「大通」(代表的な通人)と呼んでいましたが、当時は「十八大通」という言い方もありました。この18人(概数)の「大通」のほとんどがじつは浅草蔵前の札差でした。幕府の株仲間政策(コラム#5参照)に庇護されながら、彼ら町人が武士に吸着して得た多額の金が吉原に流れ込んでいたのです。

もちろん、幕府の側も、派手に稼いで旗本・御家人をますます困窮に追いやっている札差株仲間を放任していたわけではありませんでした。今回のドラマでも、蔦重(演:横浜流星)と須原屋市兵衛(演:里見浩太朗)の会話や、田沼意次(演:渡辺謙)ら老中たちのやりとりの中に、安永6(1777)年9月の札差株仲間に対する規制のことがさりげなく出ていました。

このとき、まず札差の代表者が町奉行所に呼び出されて、「不正な利殖を行っている札差の名前と住所を書き出せ」と命じられました。不正な利殖とは、例えば、表向きは公定の金利(年利18%)を取りながら、別に内々で高い礼金を要求するなどさまざまな手口がありました。

同年10月には、今度は札差一同が奉行所に呼び出されました。高を括って仮病などで欠席した札差もたくさんいましたが、直ちに欠席者の家宅捜索も行われました。結果的に、69人の札差が過料などの有罪判決を受け、すべての札差に高利や高い礼金の用立てが禁じられました。幕府は、札差株仲間内での相互監視を厳しくするなど組織改編も命じ、武家に対して不作法なことはしないようにと釘を刺しました。

この規制の少し後に発覚したのが、森忠右衛門一家の事件です。

安永7(1778)年閏7月晦日夜、江戸城西の丸の小姓組(将軍の世継ぎを警護する役職)を勤めていた小身(小禄)の旗本・森忠右衛門(家禄300石+在職中のみ足高300石)が夫婦で出奔し、さらに息子の震太郎夫婦とその子どもも出奔しました。忠右衛門の屋敷には、新参の侍1人と中間(武士に仕えて雑務を行った者)1人、猫1匹が取り残されました。

出奔のきっかけは、震太郎の番入り選考(幕府の役職に就くための選抜)でした。前年の安永6年、賄賂を贈れば息子が採用されると聞いたため、忠右衛門は生活が苦しいなか札差などから借金をして小姓頭取(小姓の世話役)に金を贈りました。さらに、高利の座頭金にも手を出したものの、震太郎の番入りは見送りとなってしまったのです。

座頭金の非常に厳しい取り立て(コラム#9参照)を受け、忠右衛門は自害を図りましたが、震太郎が止めました。ついに忠右衛門らは従弟が住職を務める下谷の唯念寺に逃げ、出家しました。ただ、しばらくのちに召し捕らえられ、忠右衛門は取り調べの途中で病死しました。震太郎は、安永7年12月に遠島(島流しの刑)に処されました。

この忠右衛門一家の事件を受けて、幕府は札差のみならず座頭金の規制も実施することになります。

札差株仲間と当道座の座頭金への規制――。この時期、幕府は旗本・御家人の生活を深刻に脅かすにいたった高利貸しへの対処を迫られました。新田開発以外の手段も含めて幕府の利益を追求する田沼政治(コラム序の五参照)のまさに足下で、このような身分秩序を揺さぶる“金の力”をめぐる問題が起こっていました。

参考文献:

北原進『江戸の高利貸 旗本・御家人と札差』(吉川弘文館)

戸森麻衣子『大江戸旗本 春夏秋冬』(東京堂出版)

『東京市史稿 市街篇第29』(東京市)

『寛政重修諸家譜 第17』(続群書類従完成会)

東京大学グローバル地域研究機構特任研究員。日本近世史・思想史研究者。政治改革・出版統制やそれらに関与した知識人について研究している。早稲田大学第一文学部卒、東京大学大学院総合文化研究科修了。博士(学術)。著書・論文に『近世日本の政治改革と知識人』(東京大学出版会)、『日本近世史入門』(編著 勉誠社)、『体制危機の到来』(共著 吉川弘文館)など。