「べらぼう」では、若き蔦重が頼りにし、意次のブレーンとしても活躍した平賀源内が失意のうちに非業の死をとげました。彼の身に何が起きたのでしょうか。今回の「『べらぼう』の地を歩く」は、源内が起こした殺傷事件から、その死までをたどりながら現場を訪ねます。

※この記事はNHK財団が中央区、中央区観光商業まつり実行委員会と制作する冊子「べらぼう+中央区」の取材内容などをもとに構成しています。

事件が起こったのは、安永8年(1779)11月21日の未明。場所は引っ越したばかりの神田橋本町(現在の千代田区東神田1丁目あたり)にあった源内の自宅です。この家の前の住人、金貸しの神山検校なる男はその前年に鳥山検校とともに不当な高利貸しによって検挙され、その後、野垂れ死んだとされています。そんなことから、この家は不吉なことが起こる “凶宅”として人々が敬遠していました。それにもかかわらず、安くて広いという理由で源内が手に入れたと言われています。

当時の橋本町、現・東神田1丁目あたりを訪れました。JR浅草橋駅から徒歩で向かうと、吉原までの船着き場があった浅草橋あたりを通過して、徒歩数分でたどり着きます。自宅があった場所は特定されていませんが、江戸最大の繊維問屋街で、多くの旅籠が立ち並んでいた馬喰町、横山町が隣接し、鱗形屋や鶴屋などが店を構えていた江戸隋一の書店エリアである日本橋大伝馬町までも徒歩数分程度と、源内が江戸を代表するビジネスエリアの一角に引っ越ししたことがわかります。

そんな橋本町の自宅で源内は人を殺めてしまいます。

事件の原因に関しては諸説あるようです。相手は、とある大名(意次説も)の別荘工事に関して普請を争った者で、図面などを盗んだと勘違いして源内が斬りつけた、大事な機密文書を盗み読みしたとして門弟を斬った、など…。

いずれも酔って寝入ってしまった後、目覚めた明け方に事件は起きたとされます。

一方、事件を起こす前から源内は嫉妬心や猜疑心にさいなまれ、その挙動は異常であったとも言われています。「べらぼう」でも「エレキテル」や鉱山開発が失敗し、山師、イカサマ呼ばわりされる源内が繰り返し描かれています。蔦重も源内の様子がおかしいことを敏感に感じ取っていましたね。

源内は事件を起こした後に自ら奉行所に申し出たとされ、伝馬町にある牢屋敷に入獄します。

中央区日本橋小伝馬町の十思公園。

目の前でたくさんの園児たちが元気に遊びまわっています。のんびりとした平和な雰囲気が辺りを包んでいますが、実はここが江戸時代、「伝馬町牢屋敷」があった場所。源内宅があった橋本町から、わずか数百メートルほどです。

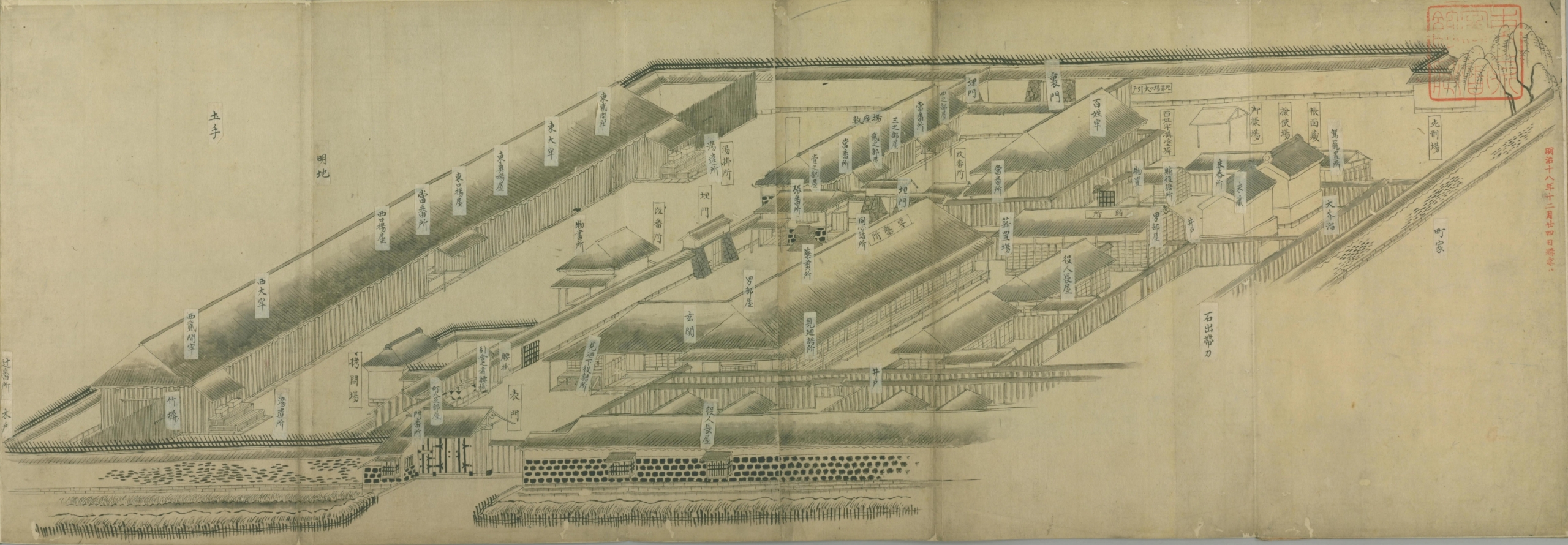

源内が獄死した「伝馬町牢屋敷」とはどのようなところだったのでしょうか。

「約2,600坪、およそ8,500㎡、サッカーフィールドより広い敷地でした。牢抜けを防ぐため、周囲には堀がめぐらされ、土手の上には高さ2メートル以上の塀が設けられていました」と話すのは中央区教育委員会の増山一成さん。

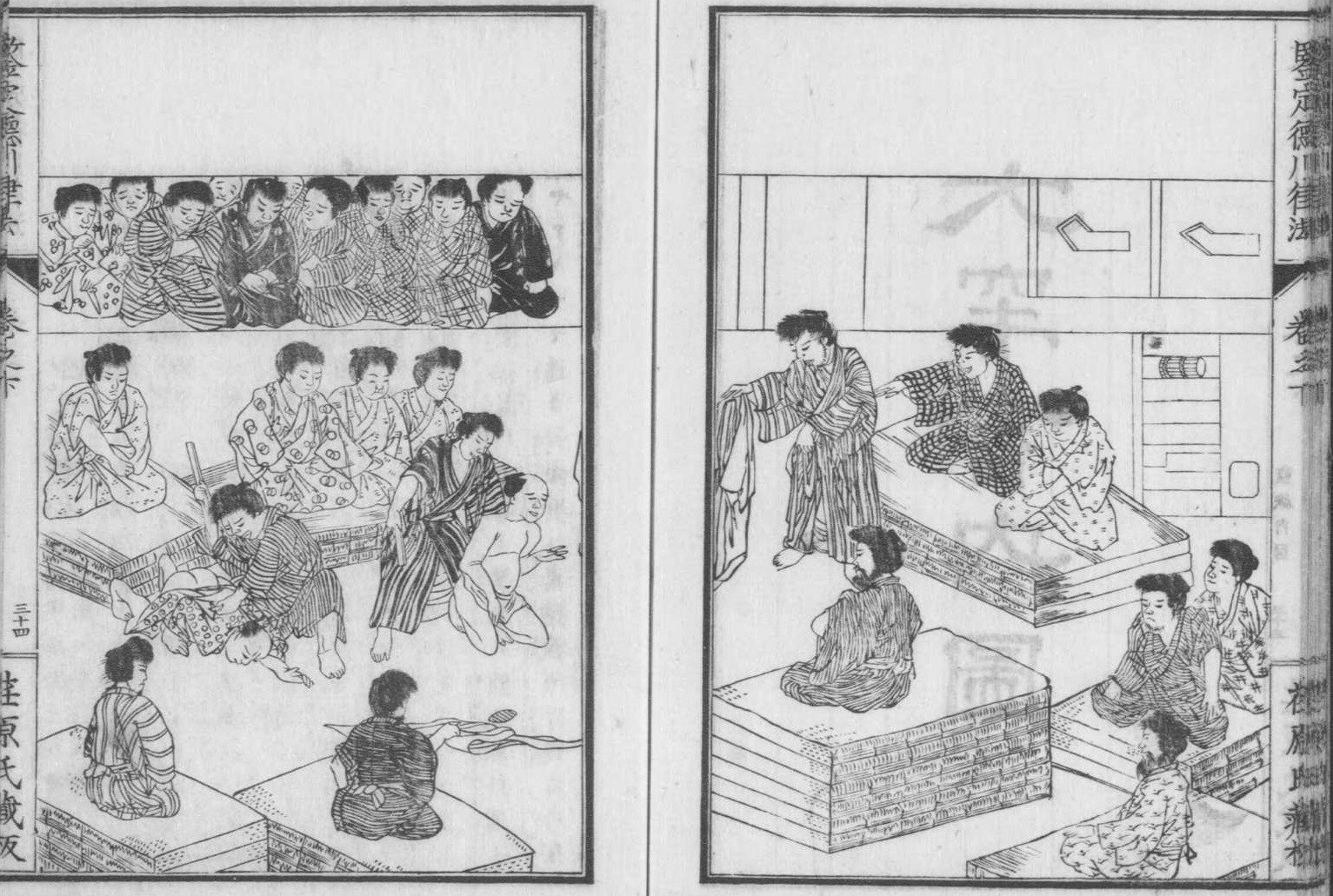

増山さん「囚人の多くは未決囚でした。牢屋敷内には身分や性別、罪質などによっていくつもの牢舎が設けられています。旗本や高僧などが入る揚座敷、御家人や医者などが入る揚屋、町民が入る大牢や女部屋と呼ばれる女牢などがありました。拷問蔵や、穿鑿所と呼ばれる取調を行う部屋もあります。敷地の一角には牢屋奉行の住居もありました」

――源内はそのうちのどこに入ったのでしょうか?

増山さん 「武士の身分で学者・医者でもあった源内は、おそらく、多くの町人らが入る大牢ではなく、揚屋以上の牢舎に入れられたものと思われます」

増山さん「常に数百の囚人が収容され、多い時には大牢1室に100人以上の過密状態で、衛生面でも劣悪な環境でした。新人などに対する仕置きなども横行していたようです。特に、犯罪捜査に非公認で協力した“岡っ引き”などが罪を犯してここに入れられた時には、復讐とばかりに制裁が行われたと言います」

十思スクエア別館の外壁沿いには、発掘された牢屋敷の石垣の一部が移築復元されています。

牢屋敷は基本的には“拘置所”でしたが、斬首などの処刑も行われていました。十思公園の目の前にある大安楽寺には、ここに処刑場があったことを伝える碑がたっています。

十思公園内には幕末の志士・吉田松陰がここで刑死したことを記した石碑がありました。松陰はここに2度入獄しています。

さて、話を源内に戻しましょう。入獄から約1か月後の12月18日、源内は罪状が定まる前に獄死します。原因は自殺を図ったときの傷による破傷風、脚気によるもの、絶食して死んだ、などこれも諸説あるようです。

享年52歳。破天荒な稀代の天才の生涯は悲劇のうちに幕を閉じたのです。

獄死したあと遺体は妹婿に引き渡され、その後、友人の戯作者、平秩東作らによって浅草にあった総泉寺に葬られます。

増山さん「当時の瓦版やその衝撃の様を記述した記録等がないため、彼の死が江戸の中でどれだけ広まったのか、はっきりわかっていませんが、源内を知る人にとってはセンセーショナルな出来事であったことは想像に難くありません」

源内は『解体新書』で知られる杉田玄白と生涯を通じ親しく交流しています。ふたりの出会いは、若き源内が湯島周辺で珍品を集めて物産会を催していたころにさかのぼります(「べらぼうの地を歩く」若き平賀源内が学んだ“湯島聖堂”[東京・千代田区])。玄白は友人の死を嘆き悲しみ、墓碑を立ててその功績を称えました。

「べらぼう」では、源内が埋葬された場所で、悲しみにくれる蔦重がその死を“信じねえことにします、誰も亡骸を見ていねえんでしょう”と言っていましたね。次回の「『べらぼう』の地を歩く」では、そんな蔦重の切ない願いに関係するミステリアスな話を取り上げたいと思います。

十思スクエアへは東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」から徒歩3分

中央区観光協会 | 銀座 日本橋 築地 月島 人形町 東京 観光 | グルメや歴史など魅力を発信

※ステラnetを離れます

(取材・文 平岡大典[NHK財団])

(取材協力 中央区教育委員会、中央区、中央区観光商業まつり実行委員会)

(写真 Kosuke Kurata)

主要参考文献:芳賀徹『平賀源内』ちくま学芸文庫

中嶋繁雄『物語 大江戸牢屋敷』文藝春秋

氏家幹人『大江戸残酷物語』洋泉社

この記事は、NHK財団が中央区、中央区観光商業まつり実行委員会と制作するPR冊子「『べらぼう』+中央区」(4月下旬配布開始予定)のために取材した際の情報などをもとに構成しました。

NHK財団では大河ドラマや連続テレビ小説のご当地のみなさまとともに、冊子やポスターなど様々なコンテンツを制作しています。

詳しくは NHK財団・展開広報事業部までお問合せください