テレビ広告費は減少トレンドに入った。

詳細はシリーズ#1と#2で取り上げたが、実はテレビCMは70年の歴史の中で2回失敗したと筆者は考えている。

1回目はTVリモコンの普及期。

2回目はリーマンショックで広告費が激減して以降の対応。よくネットCMを「うざい」「邪魔」と評すが、実はテレビCMも十分邪魔な存在になっている。

そしてCMだけではなく、本編の作り方や番組のあり方で、視聴者に逃げられる要因が多々ある。

そこで最終回は、CMの70年を俯瞰する中で、テレビの次を考えたい。

初期のテレビCM

テレビ史上最初の広告は、「正午の時報・精工舎」だった。

日本テレビが開局した53年8月28日正午に、「腕時計は1秒回に5回、1昼夜に43万2千回も回転しております。1年に1回は必ず分解掃除をしましょう。精工舎の時計が正午をおしらせします」という説明型CMが出る予定だった。

ところが史上初のCMは失敗に終わった。

フィルムを裏返しにかけた為に、音声が出なかったのである。それでも時報というアイデアは“時計代わりのテレビ”を先取りしたもので、必然性が十分あり、以後10年続いた長寿CMとなった。

初期のテレビCMには2つの特徴があった。

「社名や商品名の告知」「コマーシャルソングの活用」だ。両要素を兼ね備えたのは54年の「やっぱり森永ね」と、アニメとコマソンが結合した「ワ、ワ、ワ、ワが3つ」だった。

他にも「明るいナショナル」、「くしゃみ3回ルル3錠」なども登場したが、最も強烈な印象を残したものは、「カステラ一番、電話は二番、三時のおやつは文明堂」だろう。

初期CMには生CMもあった。

その代表が松下電器の泉大介だった。放送中のスタジオ隅に、CMの為のコーナーが設けられ、そこから生で商品の説明をする形式だった。信頼感・誠実感が重視されたパターンで、家電メーカーのCMが目立った。

この形式は今も、午前のワイドショーなどで根強く行われている。

高度成長期のCM

この時代はカラー化と共にやって来た。

第1号は「スタント・ドライブシリーズ」。赤・白・黄・青に塗り分けられたドラム缶の間を、コロナが縫って走る映像が時代を象徴した。

「大きい」「強い」もキーワードだった。

CMのキャッチフレーズとして、「ファイトで行こう!」、「大きいことはいいことだ!」、「わんぱくでもいい」、「オー!モーレツ」などが際立った。

「海外」もキーワードだった。

トリオ・ロス・パンチョス作詞・作曲・歌・出演の「チクレ・モリナガ」は、外国人タレントCMの第1号となった。「トリスを飲んでハワイへ行こう」も庶民の海外への憧れを前提にした。

女性の社会進出も忘れていけない。

製造業やサービス業で働く女性が増え始めた時代だ。それを象徴したCMが「イエイエ」だった。ポップアート風の映像、リズム感あふれるコマソン、商品のカラー特性を活かした配色などで、わずか33回放送されただけだが、視聴者に強烈な印象を残し、商品も爆発的に売れた。

変調の時代へ

テレビ広告は瞬く間に存在感を示した。

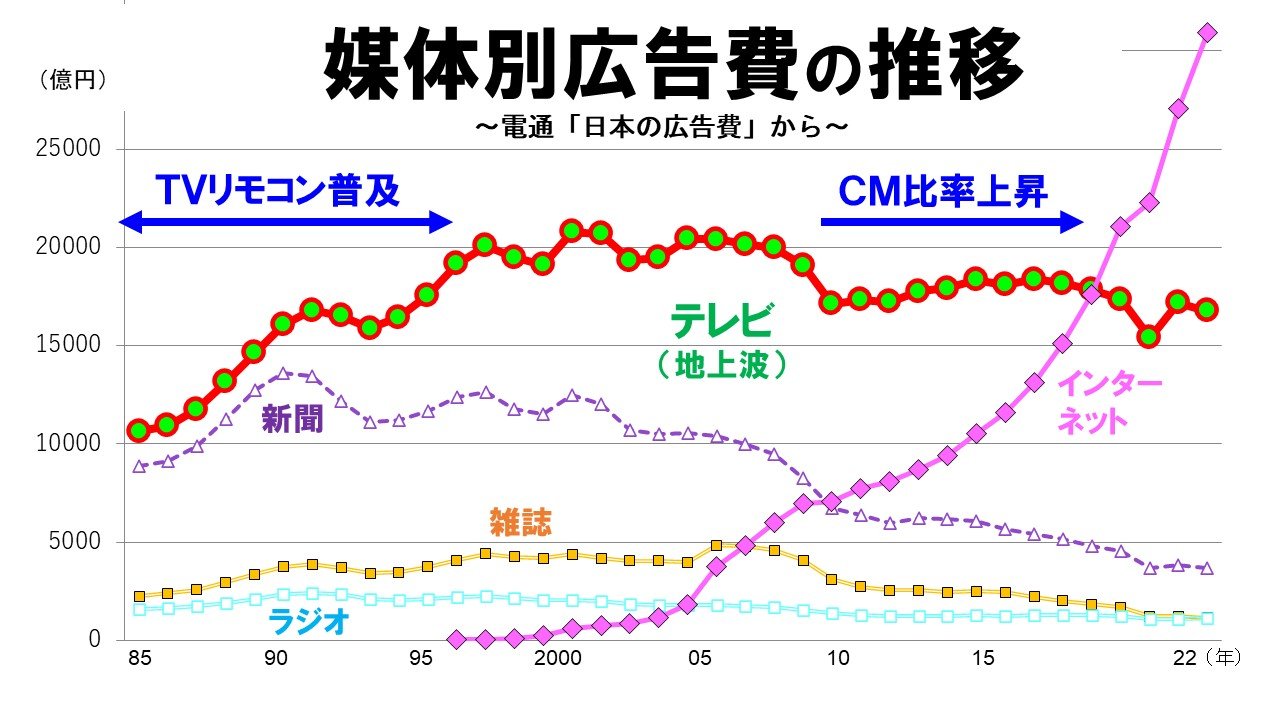

放送開始6年でラジオを抜き、10年で新聞に肉薄する。最終的には75年に逆転するが、その成長率は目覚ましいものがあった。

59年版「国民生活白書」も言及した。

「一般的な需要を特定の商品の購入にまで顕在化した大きな要因はマスコミの広告、特にテレビCMである」と記された。

広告効果の実例もあった。

典型的なのは「即席チキンラーメン」。テレビCMにより、60年の1億5千万食が66年には30億食と、6年で20倍に膨らんだのである。

しかしテレビCMは、石油ショックを経て変調する。

それはCMのキャッチコピーに如実に表れた。代表例は「モーレツからビューティフルへ」。高度経済成長を象徴する「モーレツ」は、人間性回復を象徴する言葉「ビューティフル」にとって代わられた。

CMは特定の商品を売るだけではなくなった。

イメージによる意見広告、フィーリングCMが登場した。「のんびり行こうよ」、「ちかれたびー」、「みんな悩んで大きくなった」などだ。

70年代は外国人スターが続々と登場した。

「うーん、マンダム」はその象徴的存在で、商品は目標の3倍近く売れた。他にアランドロン、スティーブ・マックイーン、ソフィア・ローレンなどが強烈な印象を残した。

日本経済全体は低成長へと転じた。

それでもテレビCMは高度成長を続けた。75年から85年で2.5倍強に伸びた。75年にテレビに抜かれた新聞広告との差は、その後次第に開いていく。

ところがテレビCMも、受難の時代を迎える。

右肩下がりの時代

テレビ広告費は90年代半ばで成長を止める。

この前提には、80年代半ばから90年代にかけて、テレビに無線リモコンが標準装備された点が見逃せない。これにより視聴者のザッピングなどが一般的になったからだ。

最初の標的はCMだった。

番組途中のCM2分前後の間、他局の番組をつまみ食いする視聴者が増えた。つまりCMは、番組自体の視聴率ほどは見られていないことが白日の下にさらされた。

次の転機は08~09年のリーマンショック。

世界的な経済危機が起こったが、問題は経済が平常に戻った後。テレビ広告費は回復しなかったのである。

そこで民放各局は、CMの量を自主規制ぎりぎりまで比率を高めた。つまり番組内でのCMが増えたのだが、これが視聴者のCM嫌悪に拍車をかけたと筆者は考える。

この時期、テレビCMにはもう一つ受難が起こる。

デジタル録画機(DVR)が8割超の家庭に普及し、録画再生視聴がP帯全視聴量の15%ほどに増加した。

そして録画再生の場合、CMの7割ほどはスキップされたのである。

見てもらう為の工夫

こうした変化に、テレビ局も対応した。

例えば「続きはCMの後で」「90秒後に衝撃の結末が」など、直前に煽りコメントを入れる演出が登場した。ザッピングの結果、完全に流出させない方策だった。

ただし逆効果という見方もある。

「イライラする」「姑息」など、反発する人が少なくなかったのである。しかもCMを出稿したスポンサーへの反感となるケースもあった。

こうして次に、違和感なく番組からCMへ移行する道が模索された。

例えばドラマの主人公などそのままCMに登場する手法。

スポーツ中継では、選手が登場するCMもある。競技場内でバーチャルに商品が映し出され、CMに転換するケースもあった。

他にも番組とCMでBGMを同じにするものが登場した。番組との境界を曖昧にすることで、CMを見てもらおうという狙いだ。

これらは一定の効果を生んだ。

「洒落た演出」と注目度が上がるケースもあった。ただし60年代の「イエイエ」のように、優れた内容なら見てもらえる時代は終わっており、画期的な効果はあまりなかった。

根本的に考えるべきこと

かつて「国民生活白書」が指摘したように、確かにテレビCMは重要な存在だった。

しかしこの10年、その存在感は大きく変わった。番組が優れており、視聴者を惹きつけるほど魅力的ならば、CMは圧倒的に邪魔だ。

逆にながら視聴するような番組なら、CMへの抵抗感は減る。ただしそんな番組は、視聴者の意識はさほど払われていない。CMもあまり意識されずに終わってしまう。

そもそも同じ形式が70年続いたことが問題なのではないか。

この間にメディア状況は大きく変わり、国民の情報へのアクセスも一変した。番組の前後と途中に1~2分の動画が割って入るままにしたことの問題は大きい。

番組はリアルタイムで見られるだけでなく、録画再生や見逃しサービスなどへ分散した。

例えばどの視聴法でも見られるCMとして、プロダクトプレースメント(PP)がある。番組本編の映像の中に、CMが潜り込む手法だ。これだとザッピングやスキップできないし、録画再生や見逃しでもCMは追っかけて行く。

もちろん必然性が前提だ。

明らかに異様な割り込みだと嫌悪されるだろう。ただし番組の流れや内容から見て納得できる入り方なら許容できる。さらにドラマなど感動する場面にCMが自然に寄り添って入れば、商品の好感度が増す。

実はこの手法は使われたことがある。

50年代のドラマ『日真名氏飛び出す』内でのこと。シリーズ#4で紹介した通り、当時はVTRがなくドラマは生放送されていた。その中で主人公が薬局を兼ねた喫茶店に立ち寄り、商品を飲み視聴者に勧めるコーナーがあった。

セット転換などで必要な時間を捻出するための苦肉の策だったが、見ている側も微笑ましく感じ好評だったようだ。

他にも電通とフジテレビの実験があった。

アドフュージョンと呼ばれていたが、CMが番組の展開上で必要なものとして登場した。つまりCMを前提に番組構成を考えた手法だ。

手間暇を要するため一般的になっていないが、こうした知恵も必要な時代なのだろう。

以上のように、テレビCMの位置づけは70年で変化してきた。

少品種大量生産時代には、社会の潤滑油として経済の活性化に寄与した。ただし多品種少量生産やネットの時代になり、視聴者の感覚との間にズレが生じ、次第に邪魔ものという側面が強まった。

ところがCMのあり方はあまり見直されていない。

インターネットが王様の時代、かつての「1対多」というメディアと人々の関係は流行らない。逆に国民が主役で、多くのメディアの中から1つが選ばれるという意味で「多対1」に関係性は逆転した。

その際に邪魔ものを置いたままのメディアは、間違いなく淘汰される。

個別の番組も同じだ。

災害報道などでの不必要な繰り返し。一般番組などでの、視聴者の興味関心に寄り添わない独りよがりな構成も、見ている人は敏感に嗅ぎ分ける。

テレビCMの位置づけの変化。

その意味を正しく見極めれば、テレビの次は浮かび上がる。テレビ関係者が、新たなステージを上手に切り拓くことを願ってやまない。

愛知県西尾市出身。1982年、東京大学文学部卒業後にNHK入局。番組制作現場にてドキュメンタリーの制作に従事した後、放送文化研究所、解説委員室、編成、Nスペ事務局を経て2014年より現職。デジタル化が進む中で、メディアがどう変貌するかを取材・分析。「次世代メディア研究所」主宰。著作には「放送十五講」(2011年/共著)、「メディアの将来を探る」(2014年/共著)。