「ふつう」と「当たり前」という言葉が苦手だ。

私の書いてきたものをご存じの方は「でしょうね」と思うだろう。

ここ10年程、私は様々な「ふつう」への問題提起や呪縛からの解放をテーマに作品を作ってきた。グッときた日記第1回目のエッセイでも、普通について思うことを書いた。良ければ読んでみてください。鉄道は飽きないよ。全然飽きない。もう 100%楽しい。ぶっちゃけ言っちゃえば、もう100%楽しい! | ステラnet

第1回目から2年以上の年月が経ち、改めて思うことがある。

このテーマを書き続けることは自分への戒めでもあるのだな、と。

「普通」も「当たり前」も心の底から苦手で憎んでいるものなのに、ふとした瞬間、無意識にポロリと「ふつう」という言葉が口から出そうになる。出てしまって落ち込むこともしょっちゅうだ。

それだけ「ふつう」と「当たり前」は強力なパワーがある。

良くも悪くも普通の波に違和感なく乗れている時はプラス面に働くことも多く、それが非常にタチが悪い。普通は自分を評価する基準で、そこを守っていれば社会から合格点を付けられているという自信と安堵感をたしかに与えてくれる。その感覚は様々なマイノリティーを無意識に差別したり比較したりするもので、本当はそれにすら異を唱えたい。だけど、それはそれで他者に寄り添う気持ちが欠如している気もしている。なぜならば普通の波に余裕しゃくしゃくで乗れている人なんて本当にひと握りだからだ。

私達の日々は、本当に余裕がない。気を緩めれば普通の波から落ちて、あっという間に溺れてしまう。自分を評価する基準であればあるほど、そこから落ちた時の恐怖は大きい。その恐怖と戦っている人も沢山いるだろう。そこに必死に耐えている人ほど、波から落ちてしまった人たち・そもそも波に乗ることができない・乗ろうともしていない人たちに厳しくなってしまう。そして自分やその家族が「ふつう」であるかどうかに敏感になり悩むものだ。

私も気が緩むと自分の子供を周囲と比べたり「ふつう」に押しはめたりしそうになる。

息子は何もかも最高で特別で私には勿体ないくらいの子供だ。今、息子が持病や障害を抱えている訳ではないが、もし仮に世にいう「ふつう」の波から落ちたってそれは変わりはないし、息子の最大限の幸せの道を見つけていくと思う。でも、それでも疲れて余裕がない日ほど「ふつう」の呪いに飲み込まれそうになる。

そんな時は冷静になる為に信頼している知人と話して、飲みこまれそうになる自分を引き上げてもらう。私にとってその一人が、私のNHK出版での担当さんであるSさんだ。

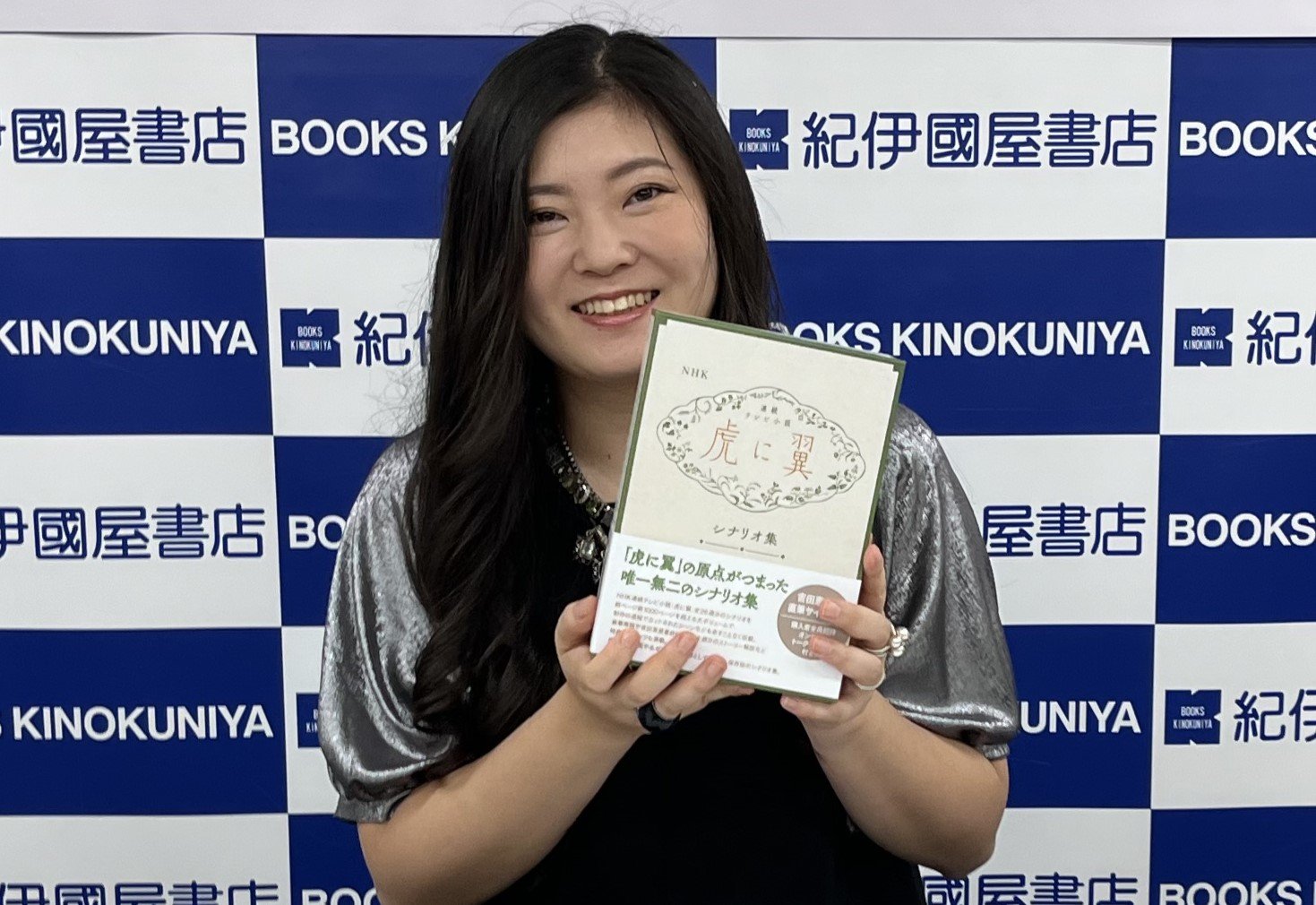

これまで「恋せぬふたり」や「虎に翼」のシナリオ集でご一緒している。

Sさんは非常に穏やかな方なのだが、その中には揺るがない確かな芯を感じることができて、とても信頼している。Sさんはきっと忘れてしまっただろうが、出会ってすぐの打ち合わせの席で「私は日々怒っているので穏やかなSさんが羨ましい」と私が言った際にSさんは「自分の得意なやりかたで世の中と戦っていきましょう」と言ってくださり、それはここ数年の私の心の支えにもなっている。

さて今回グッときた言葉に選んだのは、Sさんが制作に携わった本の章タイトルである。

本著のタイトル『発達障害の子どもが「困らない」学校生活へ』(NHK出版)には副題に「~多様な特性のまま、日常の「ふつう」を見直そう~」という言葉があり、まさに「ふつう」の呪いを解く一冊となっている。

紹介文にも、学校での生活に困っている子どもがいる保護者、子どもたちの多様性に合わせた学級運営のやり方に悩んでいる先生、そしてクラスの中に「困っている」友達がいる子どもの保護者におすすめの本と記されているように、本の中でも、様々な立場に立ち、呪いを解いた新たな「ふつう」の形を模索している。

この本では「困った子」は「困っている子」であり困った行動は「困っている人からのメッセージ」であることを手を変え品を変えて繰り返し述べている。そして様々な立場の人々に一人で抱え込んではいけないと訴えている。

それは困ったことを抱える当事者もそう。保護者もそう。先生もそう。クラスメイトの子どもたちもそうである。

心優しい誰かに押し付けて、押し付けられた相手が疲弊してしまい、その傷を癒やせぬままに「普通」の呪いにかかり、結果的に波に乗れない相手を嫌悪する……そんな負のループを何度も見てきた。誰かに手を差し伸べたら、自分自身が普通の波の上から落ちてしまう。だから、手を差し伸べない……そんな悲しい思考に陥ってしまう人を何度も見てきた。優しい誰か一人に押し付けて、それでしか成立しない「ふつう」はアップデートされていくべきなのだ。そしてこのアップデートは個々ではなく社会すべてがしなくてはならない。そうでなければ、誰かにまた押し付け合いが始まってしまうからだ。

そんな社会のアップデートのスピードに苛立ちながらも日々モヤモヤと葛藤する貴方に、社会にうんざりして心を痛めながらも「でも自分の子に困りごとを押し付けられるのはな~」なんて思っている貴方にこそ読んで欲しい。

「ふつう」に飲み込まれそうになっている貴方に、そっと手を差し伸べて明るい方へ引き上げてくれる、力がこの本にはあると思う。

1987年生まれ、神奈川県出身。脚本家・小説家として活躍。主な執筆作品は、「DASADA」「声春っ!」(日本テレビ系)、「花のち晴れ~花男 Next Season」「Heaven?~ご苦楽レストラン」「君の花になる」(TBS系)、映画『ヒロイン失格』、『センセイ君主』など。NHK「恋せぬふたり」で第40回向田邦子賞を受賞。