このまま2人で幸せになれるんじゃないか――視聴者がかすかな希望を見出した矢先、蔦重(演:横浜流星)のもとを去った瀬川(演:小芝風花)。蔦重を深く想っての決断でしょうが、あまりにも切ない別離です。「マブがいなけりゃ女郎は地獄」と、瀬川が落とした言葉が今なお耳に残ります。

今回は、吉原におけるマブや、瀬川の“その後”についてお話しましょう。

当時の吉原において、遊女の“恋人のような相手”を指す言葉には、「知音」と「マブ(間夫、真夫)」がありました。

「知音」は、親友・知人という意味もありますが、遊廓ではもっぱら“情を通じた相手”をいいます。耳慣れない言葉ですが、もともと古代中国の『列子』の故事から来たもので、琴の名手伯牙が、その音をよく理解していた友人鍾子期の死後、もう音を理解する(=音を知る)者はいないと言って、琴の弦を切り、再び弾かなかった話が由来だといいます。

他方、「マブ」は“真夫”とも漢字をあてるように、“遊女が真に想う相手”をいいました。“情を通じた相手”である「知音」と、遊女が真に想う「マブ」。一体何が違うのか、『色道大鏡』(藤本〈畠山〉箕山、延宝6年[1678])という史料にはこんな風に書かれています。

意訳すれば、マブは表立って通う客ではなく、密かに会う男であり、遊女が真に心情を捧げる相手である。対して知音は商売のためだけの関係であり、心に合う相手のこともあれば、そうでないこともある。マブとは、利欲にかかわらず女郎が楽しみで会う相手であり、本当に好きでなければ密会するようなことはない……ということです。

客がどんなに真剣だろうと、遊女にとって知音はあくまで仕事上の関係であり、有象無象の一人にすぎません。それに対してマブは、遊女が本当に想う相手を言ったわけです。

加えて『色道大鏡』には、マブと遊女は密かに会うものだとありました。なぜ隠れて会わねばならなかったのか。ひとつに、惚れ込んだその客に、遊女があまりお金を使わせたくないという場合がありました。

相思相愛の相手がいたら、足繁く通ってくれた方が遊女は嬉しいでしょう。しかし、それで想い人に破産されては元も子もありません。たまに客として来てもらい、あとは密会する。それが、少しでも長く幸せな時間を過ごすための方策だったのです。

もうひとつ、マブが蔦重のような吉原者(吉原関係者)という場合も、遊女は密かに会わねばなりませんでした。というのも、吉原では、遊女と吉原者の関係はご法度だからです。吉原者は表立って遊女を買うことが許されない仕来りですから、想い合う吉原者と遊女は、こそこそと隠れ会うしかなかったのです。

鳥文斎栄之「吉原十二時図絵巻」「寅刻」(右)・「酉刻」(左)部分 文化期(1804~18)

https://collections.lacma.org/node/190827 Los Angeles County Museum of Art.

Gift of Mr. and Mrs. Robert S. Dickerman (M.76.68)

吉原者のマブの存在が発覚した場合、遊女たちはひどい折檻を受けました。

蔦重の時代より遡りますが、『吉原大雑書』(延宝3年[1675])という史料には、数多の名妓を輩出した三浦屋において、「お町のまぶ(吉原者の真夫)」がいるとわかった遊女たちが、楼主から面を散々に叩かれたことが書かれています。なかには、勤めがしばらくできないほどに叩かれた遊女もいたといいます。

遊女たちのお相手が誰だったかは詳しく書かれていませんが、遊女屋や茶屋の主人、その息子、あるいは下男などが、しばしば遊女のマブになりました。蔦重と瀬川(花の井)がそうであったように、たとえ禁じられていたとしても、身近な者同士が惹かれ合うのはやむを得ないことだったでしょう。

発覚すれば折檻をうけ、噂が立てば客もつかなくなるマブの存在。それでも「マブをもたない遊女はいない」と言われるほど、遊女にとっては心の支えであったといいます。

とはいえ、吉原者のマブと遊女が本当の意味で結ばれることは、非常に困難です。

ドラマの瀬川の場合も、一度吉原を抜けたとはいえ、花魁をおりたばかりで名も知られています。蔦重のような吉原者とくっつくとなれば、鳥山検校(演:市原隼人)のことがなくとも、周囲から大いに反感を買ったでしょう。「五十間道で一緒に本屋をやる」というのは、あまりにも夢のような話です。

吉原を去った瀬川は子を置いて他界? それとも武士の妻に?

検校と別れた瀬川は、その後どうなったのでしょう。

ドラマで蔦重が“瀬川物”の話をしていたとおり、瀬川と検校の話は洒落本(小説)や芝居の題材となり、大いに市中の人々を沸かせました(コラム#9参照)。

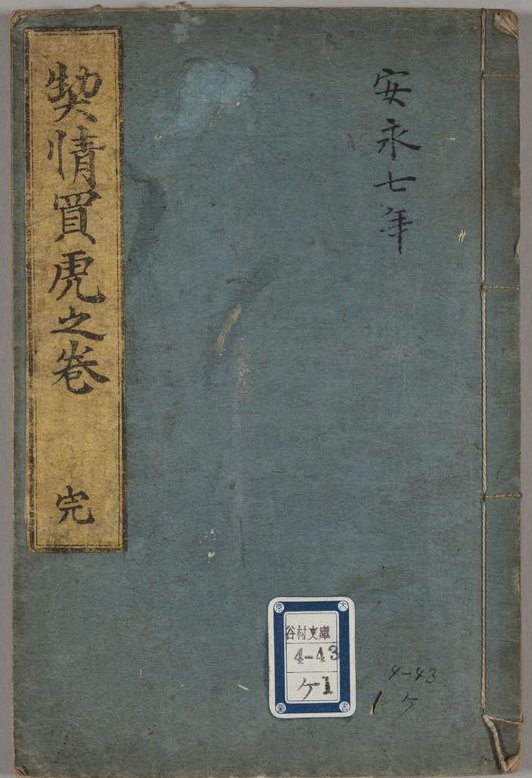

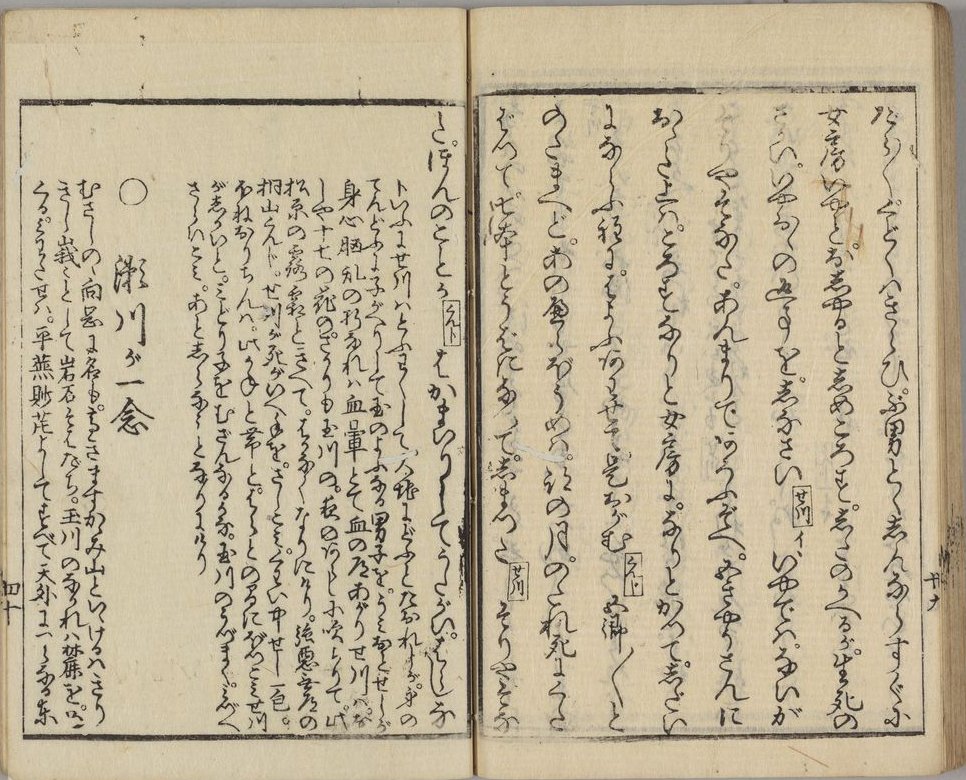

蔦重が持ってきた洒落本『契情買虎之巻』(田螺金魚、安永7年[1778])もそのひとつ。この話の瀬川は、吉原時代に亡夫に似た五郷という客と深い仲になります。しかし、強引に検校に身請けされ、さらには「五郷が死んだ」という偽りを聞き、ショックのあまりに身ごもっていた子を産み落として、そのまま息を引き取った……という筋書きです。

中面の右ページは、軍次という検校の従者が瀬川に「五郷は死んだ」と偽りを言うシーン。その後に続く小さな文字部分は、瀬川が死んでしまうシーン。小見出し「瀬川が一念」を挟んで、瀬川が亡霊となって五郷に子どもを託すシーンへと続く。

実際の瀬川はどうだったのかというと、実のところ、はっきりしたことはわかっていません。

ただ、しばらく瀬川の近所に住んでいたという喜多村信節(筠庭)によれば、鳥山検校が江戸追放という処分を受けた後、瀬川は客の一人であった飯沼某という武士の妻になり、二子をもうけ、夫と死別した後は大工の結城屋八五郎の妻になり、その後頭を丸めて尼になったといいます(『筠庭雑考』、天保14年[1843]自序)。

ドラマの瀬川も、同じような道をたどるのでしょうか。あるいは、再び蔦重と道を交えることもあるのでしょうか……。これからの瀬川に、たくさんの幸せが訪れることを願うばかりです。

瀬川をモデルにした芝居「一曲奏子宝曽我」の役者絵。

三代歌川豊国画「松田屋瀬川」(右)「荒木屋五郷」(左) 安政3年(1856) 東京都立図書館蔵 https://archive.library.metro.tokyo.lg.jp/da/detail?tilcod=0000000003-00051481

主要参考文献:

三田村鳶魚『史実と芝居と : 江戸の人物』青蛙房、1956

西山松之助編『日本史小百科 遊女』東京堂出版、1994

藤本箕山著・新版色道大鏡刊行会編集『新版 色道大鏡』八木書店、2006

成城大学非常勤講師ほか。おもに江戸時代の買売春を研究している。成城大学大学院文学研究科日本常民文化専攻修了。博士(文学)。2022年に第37回女性史 青山なを賞(東京女子大学女性学研究所)を受賞。著書に『近世の遊廓と客』(吉川弘文館)、『吉原遊廓』(新潮新書)など。