第6回の放送で、鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)が早引節用集の*重版(他の版元の本を無断で出版すること)で捕らえられるシーンがありました。

*編集部注:ドラマでは重版ではなく「偽板」という言い方で描かれています

この節用集という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、用字・語彙を“いろは”順に集めた辞書のことです。今回問題となったのは早引節用集という種類の節用集ですが、ほかにも、男女それぞれに向けたもの、漢詩用、俳諧用など、当時、さまざまな種類の節用集がありました。

江戸時代、節用集は広く流布していました。

元禄7年(1694)刊の井原西鶴作『西鶴織留』巻一の二「品玉とる種の松茸」という話に「節用集に見えわたらぬ難字を庄屋殿より度々たづね給ふに」と出てきます。

また、享和4年(1804)刊の山東京伝作『作者胎内十月図』にも「戯作者に授ける文字は深いことはいらぬ。早引節用ぐらいの文字で済むことだ」とあります。

用字がわからないときに人々は節用集を引いており、とくに早引節用集には、一般的な教養の範囲の用字が掲載されていたということがわかります。

節用集の成立は古く、室町中期です。当初はもちろん写本(手書きの本)のものが用いられていましたが、江戸時代になり、版本(版木で摺られた本)の節用集が広く流通するようになりました。写本から版本へと変化したことに伴い、武鑑(大名・旗本・幕府役人たちの名鑑)や占い、日常的な知識などの付録をつけたものや、小型にしたもの、検索方法を工夫したものなど、さまざまな節用集が登場していきました。

字を書いていて漢字がわからないとき、今ではスマホでチャチャッと調べられますが、ついこの前までは国語辞書や漢和辞典を使っていました。

では、調べたい言葉はどのように引くのでしょうか。国語辞書ならあいうえお順、漢和辞典では部首引きもありますが、音訓読みのあいうえお順でも調べることができます。先に述べたように、節用集も基本的にはいろは順で引くことができました。

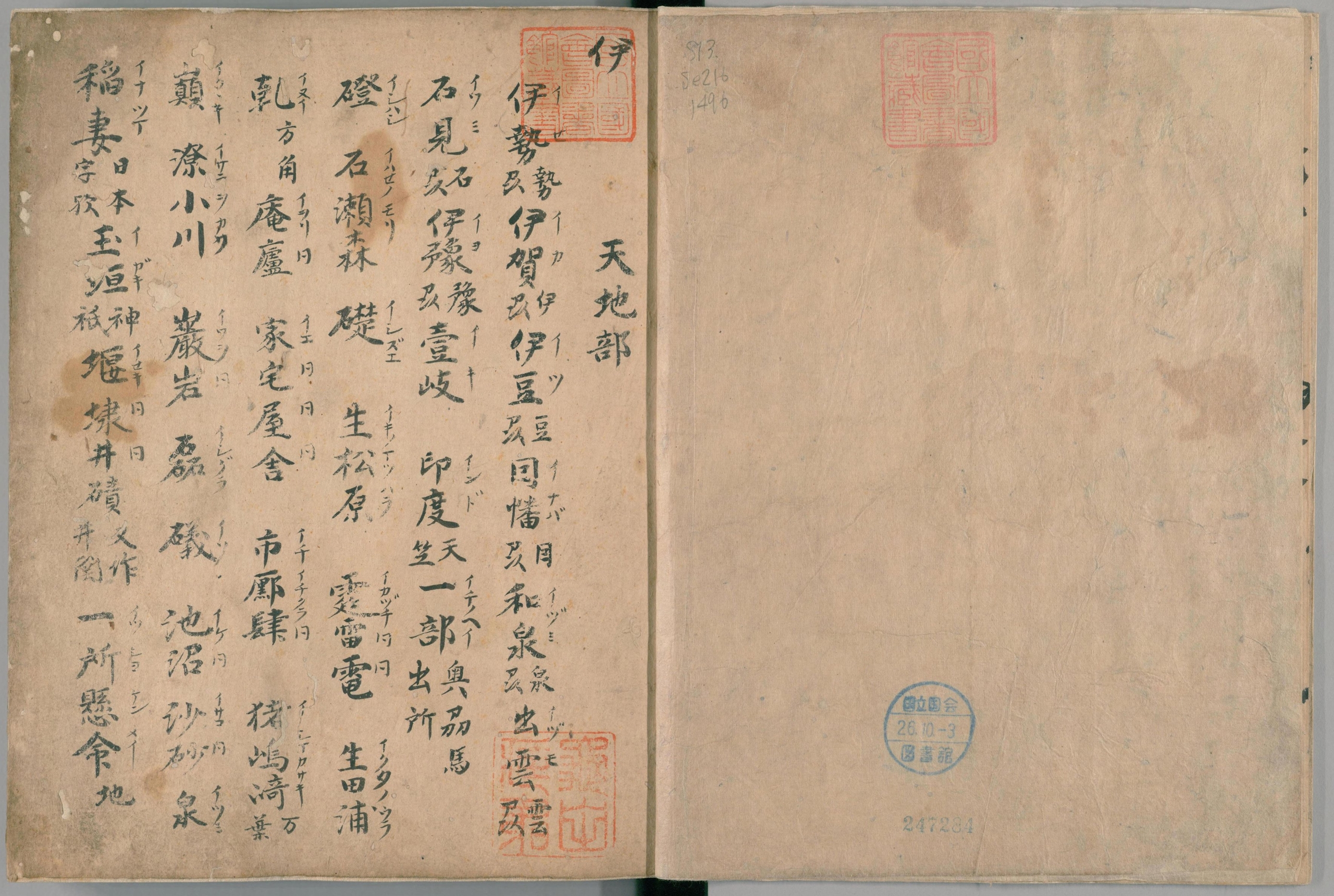

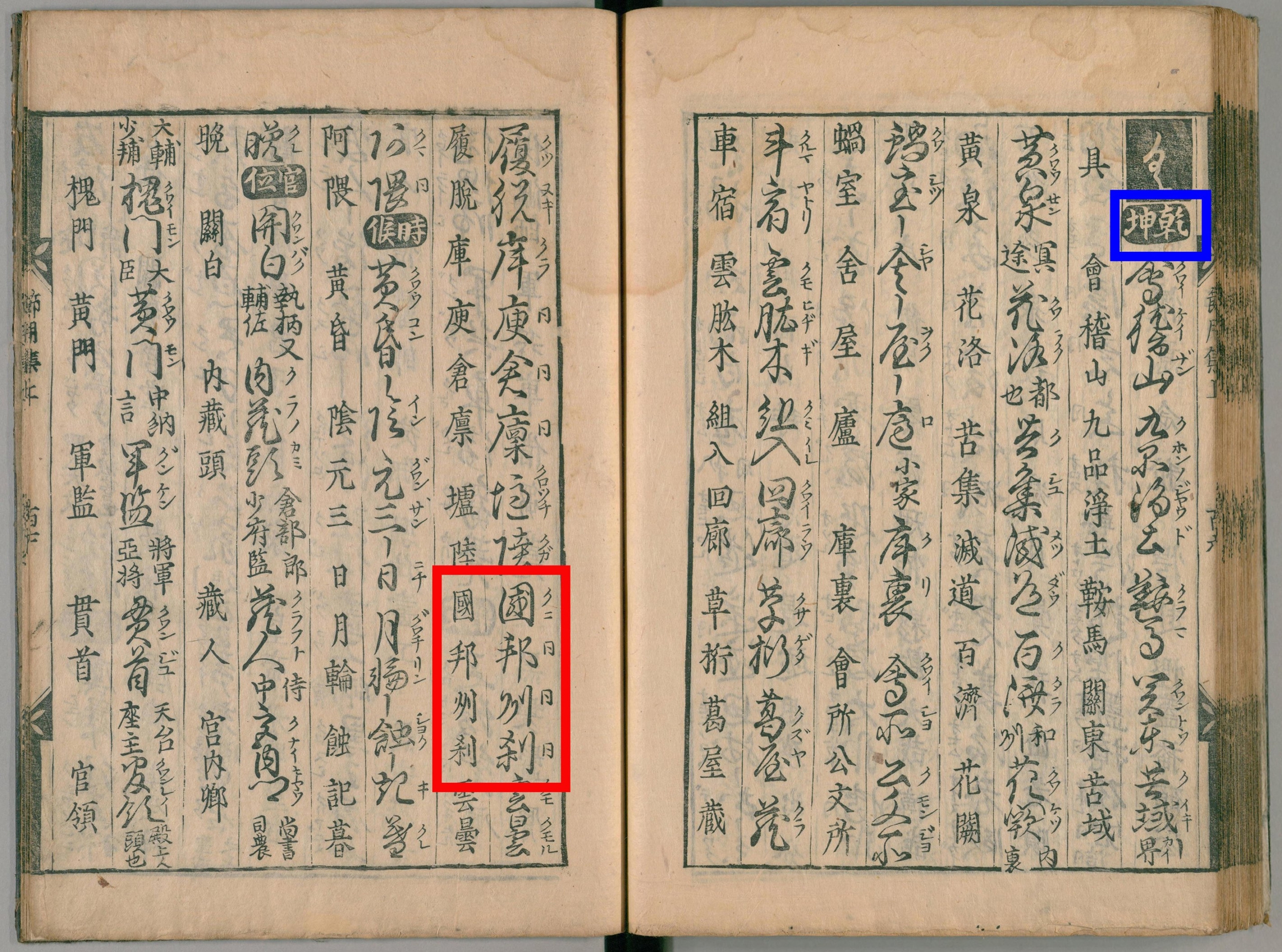

しかし18世紀中頃までの用字の掲載は、いろは順ではあるものの、その中で「乾坤(天地の間のさまざまな言葉が入る部門)」「官位」「草木」「食服」「名字」「言語」といった部門に分類されていました。そのため、言葉の部門がわからなければ、調べたい用字が見つけにくいという難点がありました。

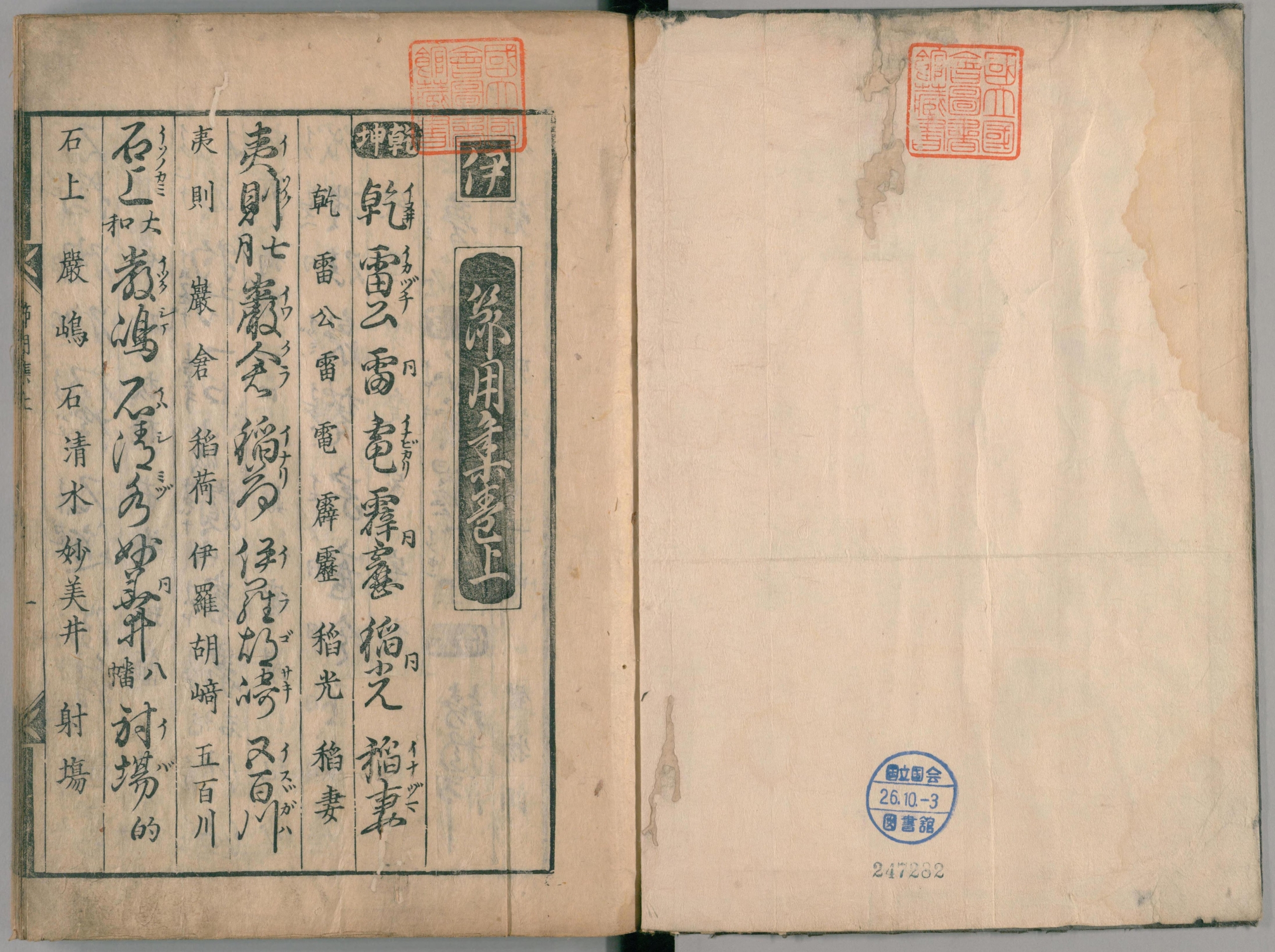

『節用集』明応5年(1496)写 国立国会図書館デジタルコレクションより転載

検索文字が「乾」から始まるため乾本、あるいは筆者・平井易林の名から易林本と呼ばれる。江戸時代の版本の節用集は、この系統が多い。

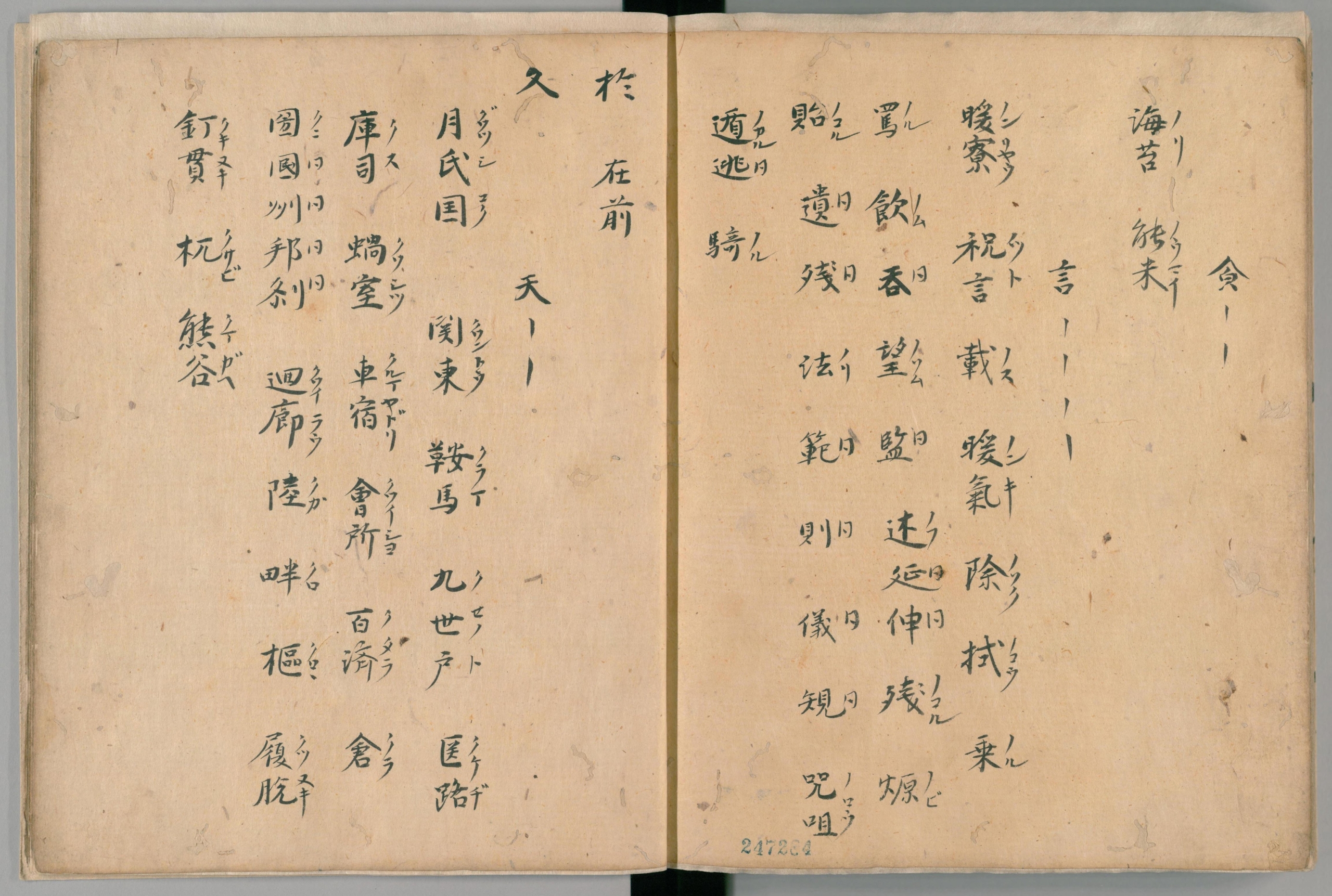

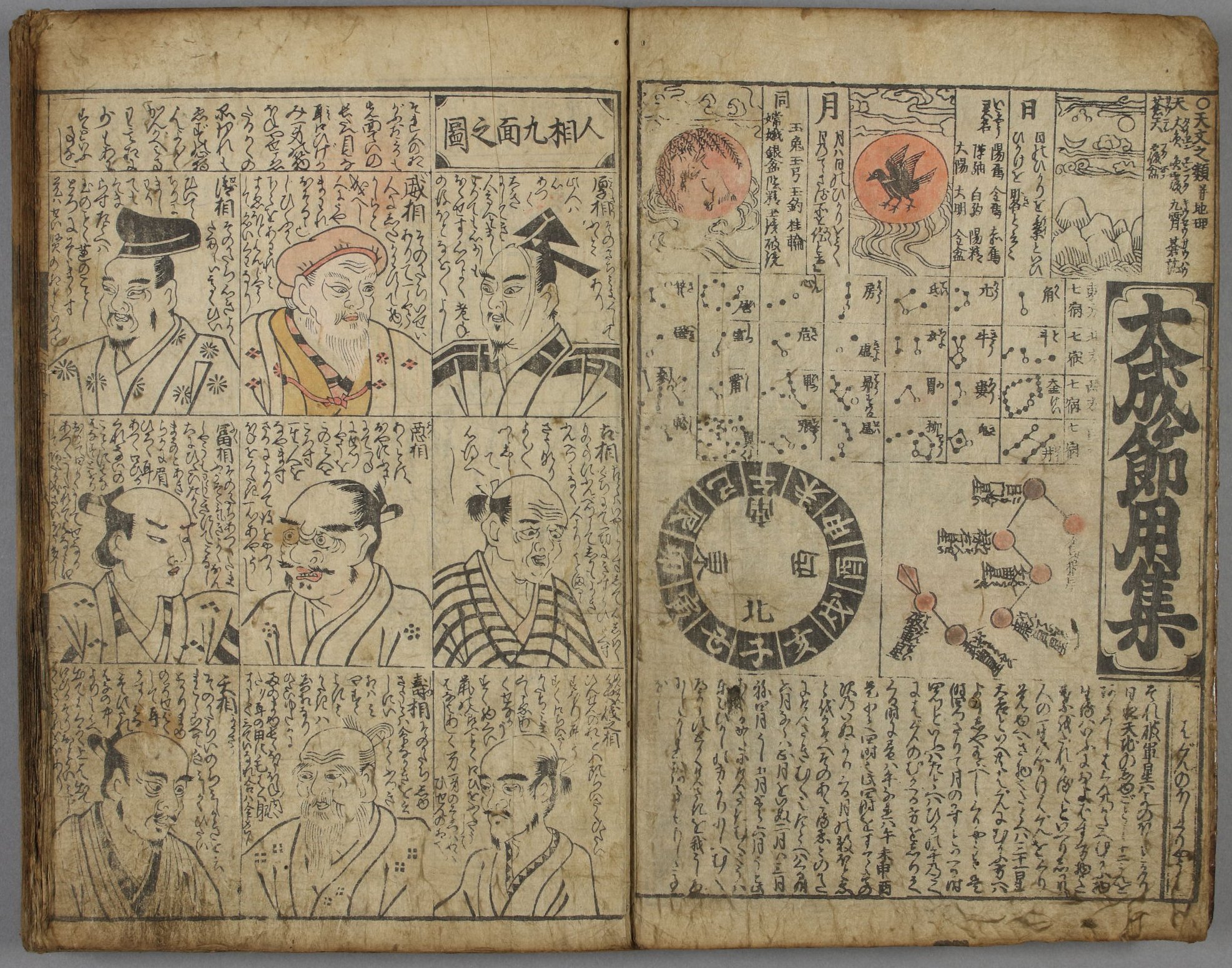

『節用集』慶長16年(1611)版 国立国会図書館デジタルコレクションより転載

この節用集には本文前に長い付録があり、この見開きでは、星や人相をもとにした運勢を記している。

『大成節用集』元禄10年(1697) 早稲田大学図書館所蔵

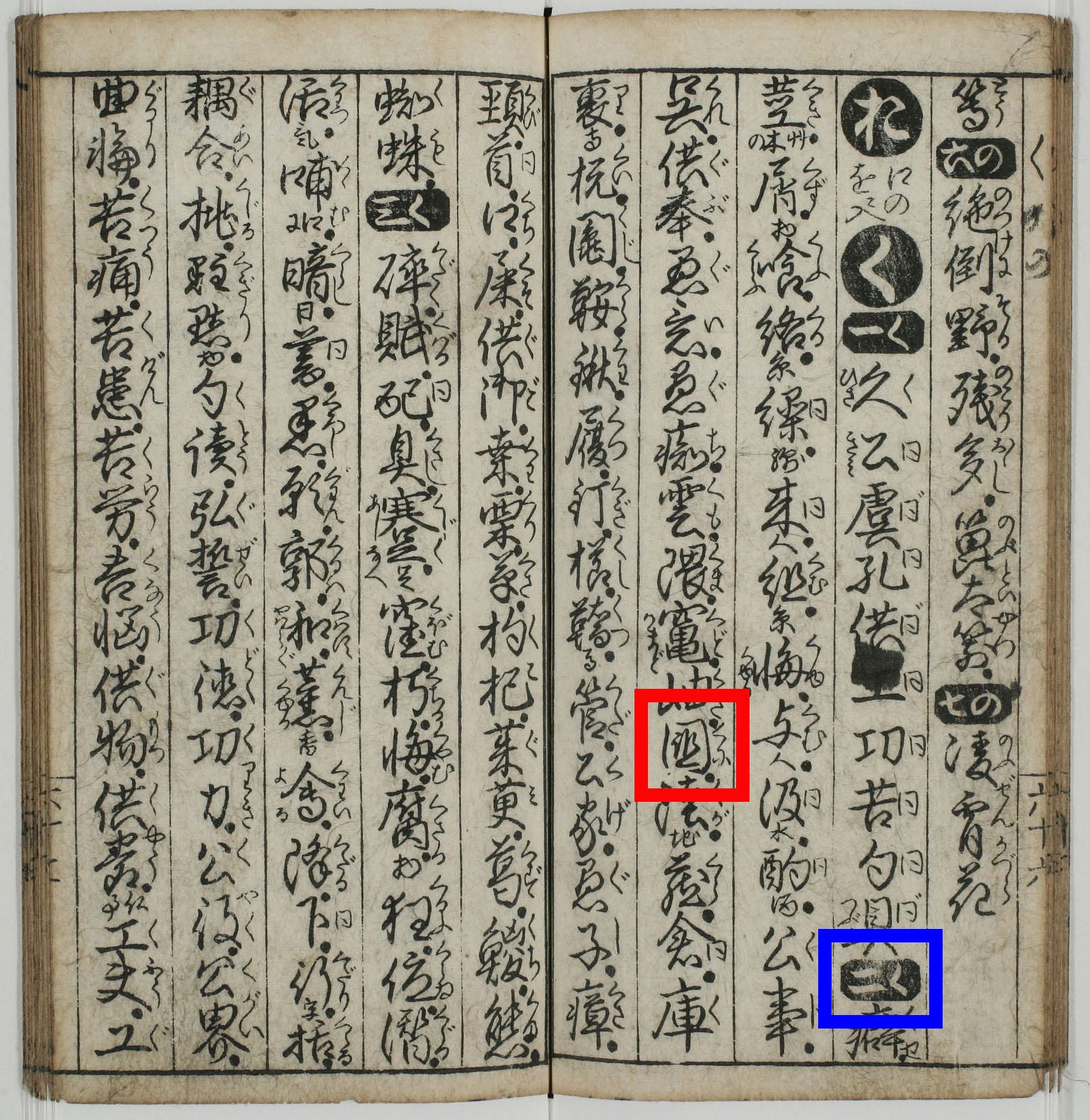

そのようななか、宝暦2年(1752)、『宝暦新撰早引節用集』が出版されます。これは、いろは順であることは変わりませんが、調べたい言葉の音の数で分類されているという画期的なものでした。

たとえば「くに」の漢字を調べたい場合、それまでは「く」の「乾坤」部門を見なければならなかったのですが(下図❶の青枠)、『宝暦新撰早引節用集』では「く」の「2音」(「く二」の欄)で引くことができるようになりました(下図❷の青枠)。

さらに、「くに」には「国、國、圀、邦、州」など多くの漢字があります。実際それまでの節用集は複数の表記を紹介していましたが(下図❶の赤枠)、『宝暦新撰早引節用集』ではシンプルに、「國」1字のみを掲載するようになっています(下図❷の赤枠)。そして付録をやめ、コンパクトにしました。シンプルでコンパクトになった分、価格も廉価になったでしょう。

重版・類版が横行した早引節用集

当時、京・大坂・江戸の3都では出版業が発達しており、3都の本屋仲間は公認され、版権(出版権)が認められるようになりました。版権を犯すものとして、無断複製に当たる重版、盗用・部分的模倣にあたる類版、そして差構(差し支え)がありました。

節用集に対しては、それまでも重版・類版の訴えは起こされていましたが、『宝暦新撰早引節用集』の版元である大坂の本屋・柏原屋与市(与兵衛・与左衛門)と木屋伊兵衛らは、宝暦2年の出版以降、他の版元が出した節用集を、『宝暦新撰早引節用集』の重版や、検索法やサイズの真似(類版)であるとして、たびたび訴え出ました。

宝暦12年、明和4年(1767)、同6年、7年、8年、安永3年(1774)と、彼らの重版・類版の訴えが記録されています。しかし、柏原屋と木屋自身も他の版元から何度か訴えられてもいて、早引節用集については重版・類版の訴えが繰り返されていたことがわかります。

このようななか、江戸の版元・丸屋源八と鱗形屋の手代・藤八(大坂の本屋仲間の記録では、訴えられたのは孫兵衛本人ではなく、藤八でした)が、柏原屋と木屋から『宝暦新撰早引節用集』の重版で訴えられ、安永4年5月から8月にかけて評議されました。ドラマでは、長谷川平蔵宣以(中村隼人)が鱗形屋に乗り込み、重版を確認して孫兵衛を捕えていましたが、本来は、版権を持つ版元が重版・類版を本屋仲間に訴え出て、仲間内で評議され、処分が決まるのが基本です。

重版・類版の訴えは、必ずしも訴えの通りに判断されるわけではないのですが、このときは訴え通り、重版とされました。そして、江戸の書物問屋の重鎮である須原屋市兵衛の仲介で、板木71枚、完成した本2800冊を柏原屋らに差し出して内済(うちうちで始末すること)となりました。すでに600冊は販売されたあとで、計3400冊が製本されていたといいます。

鱗形屋はなぜ、訴えが続いていた早引節用集をあえて出版したのでしょうか。

鱗形屋は明和8年と9年に書物問屋の行事(当番制の代表者)を務めており、早引節用集については、重版・類版の訴えが繰り返されていたことを把握していたはずです。鱗形屋は、早引節用集の出版と同じ年の安永4年正月、『金々先生栄花夢』のほか、恋川春町作の黄表紙を出版しています。とくに『金々先生栄花夢』は同時代での評価が高く、草双紙の内容が変わっていくきっかけとなった作品です。

このような鱗形屋に一体何があったのでしょうか。『宝暦新撰早引節用集』は大坂の版元の本であり、遠い江戸で隠れて売りぬくことができると思ったのでしょうか。

一つ考えられるのは、コラム#2でも触れましたが、明和9年2月末の「目黒行人坂の大火」です。ドラマの第1回で吉原が炎上し、蔦屋重三郎(横浜流星)らが逃げるシーンがありましたが、あの火事です。

目黒行人坂で出火した火事は、遠く浅草寺裏の吉原まで類焼したことからもわかるように、江戸中を焼きました。鱗形屋の店があった大伝馬町三丁目も類焼しています。このとき、日本橋界隈に店を構えていた本屋たちの多くの版木が焼失してしまったと考えられますが、鱗形屋も大切な版木を失い、厳しい経営状況に陥っていたのでしょう。

今回のドラマでも、鱗形屋は火事で蔵まで焼いたという会話がありましたが、鱗形屋の被害はとくに大きく、人気の早引節用集を出版し、苦しい経営を何とか立ち直らせようとしたのかもしれません。

17世紀後半から江戸の代表的な地本問屋の一つであった鱗形屋ですが、このように火事や重版事件と災難がつづき、衰退していきました。さらに2年後、鱗形屋は窮地に追い込まれ……。地本問屋稼業も、長く続けることが難しかったことがわかります。

参考文献:

佐藤貴裕『節用集と近世出版』和泉書院 2017年

たばこと塩の博物館 主任学芸員。日本近世史、風刺画やおもちゃ絵などについて研究している。東京学芸大学教育学部卒。著書・論文に「支配勘定大田直次郎」(『大田南畝の世界』展図録所収)、「江戸のおもちゃ絵」(『書物・印刷・本屋――日中韓をめぐる本の文化史』所収 勉誠社)、「とてつる拳と鯰絵」(『鯰絵のイマジネーション』展図録所収)など。