キャバ嬢から宅配ドライバーへの転身。

シングルマザー・亜子(仁村紗和)のコロナ禍での奮戦記は、リアリティと心に沁みるセリフで評価が高い。

視聴者が共感する背景には、実は人の体温を感じさせる音響効果があると専門家は言う。この7月までNHKで音響デザインを担当していた三澤恵美子さんに解説してもらった。

コロナ禍と吹く楽器

亜子が「顔を上げていこう!」と言うと、視聴者も知らず知らずにその気分にさせられるのは、実は「音」の存在が大きいと三澤さんはいう。

まず挙げるべきはドラマの中で何度も登場するトランペットとトロンボーンが奏でる音楽。

「キモとなるシーンでバチっと来るメロディーは、映画・舞台・ドラマの劇伴を中心に活躍する森優太氏のオリジナル曲です。コロナの当初は、トランペットなど“吹く楽器”については、飛沫をまき散らすのでないかと、憶測や心配が飛び交っていました」

「しかし人間の息で奏でる楽器の温度感は、ハンパなく人の心に刺さります。何しろ音色があたたかい。生身の人間が演奏するのでデコボコもあります。そして吹く楽器は、そもそもマスクをしていては演奏できません。マスクなしで相手の顔をしっかり見ながらセッションすることで、豊かであたたかなハーモニーが生まれてくるのです」

「トランペット・トロンボーン・ドラム・ギターなどの楽器のセッションが、やがて亜子と仲間たちの気持ちがつながっていく様子に重なり、コロナ禍というシビアな状況の中でもあきらめず『顔を上げていこう!』という気分に誘ってくれるのです」

「この曲を中心に据えた劇伴ラインナップは、シリアスなシーンにかかる音楽でも、柔らかで優しい音色によって作られていて、あきらめない先にある希望と、それに向かって奮闘する人たちへの静かなエールを感じさせてくれるのです」

なるほど、コロナ禍ゆえに吹く楽器に意味があったのか。

ちなみに飛沫問題については、のちにクラシック音楽公演運営推進協議会と日本管打・吹奏楽学会の科学的検証によって、危険性が極めて低いことが報告されている(https://www.classic.or.jp/2020/08/blog-post.html)。

日常を浮き彫りにするSE

ドラマのリアリティを演出しているのは音楽だけじゃない。

コロナ禍での日常生活を表現する際には、SE(サウンド・エフェクト=音響効果)の存在も大きいという。

「舞台となった2020年10月は、まだまだコロナの正体がつかみきれず、休業要請や時短営業など得体のしれない不安や閉塞感に包まれていました。“ソーシャルディスタンス”の号令で、人との距離に戸惑っていた時期だったのです」

「実家のお店“お月さん”では、外から自転車や原付バイク、そして近くを走る阪神線の音が頻繁に聞こえて来ます。音が細かく付け加えられていたのです。必死に踏ん張って暮らす人たちの存在や息遣いを、視聴者が耳から体感できるような音の演出です」

娘の咲妃(毎田暖乃)、母(キムラ緑子)と亜子の3人はもちろん、視聴者一人一人も「ひとりじゃない」という安心感を得られた背景には、こんな音響効果があったのだ。

心情をにじませるSE

SEはシーンの雰囲気を醸し出す。

同時に登場人物の心情を、効果的に視聴者に伝える役割も果たしている。

「亜子が通勤に使っている自転車の音にも注目、いや“注耳”して下さい。やる気を出して職場に向かう際には、力強い音を立てて走ったり、軽快に進む音が足されています。疲労困憊で足取り重く帰宅する日は、消え入りそうなか弱い音しか聞こえて来ません」

「亜子が宅配に使う軽ワゴンの音も同じです。リアルな日常と心情を重ね合わせた丁寧なSEは、一瞬で私たちを物語の世界に引き込みます。あの頃の自分たちの気持ちを重ね合わせながら見入ってしまいます。SEは雄弁ではありませんが、大きな武器になっているのです」

データに表れない陰の主役

恥ずかしながら指摘されるまで、筆者は同ドラマの音楽やSEは全く意識していなかった。恐らく視聴者も、音楽や音を気にしていた人は多くないだろう。

データにも顕著な違いは出なかった。

前回の記事「テレビは音で見られている!」とは異なり、多くの視聴者も意識していなかったことを証明している。

いちおう解説しておこう。

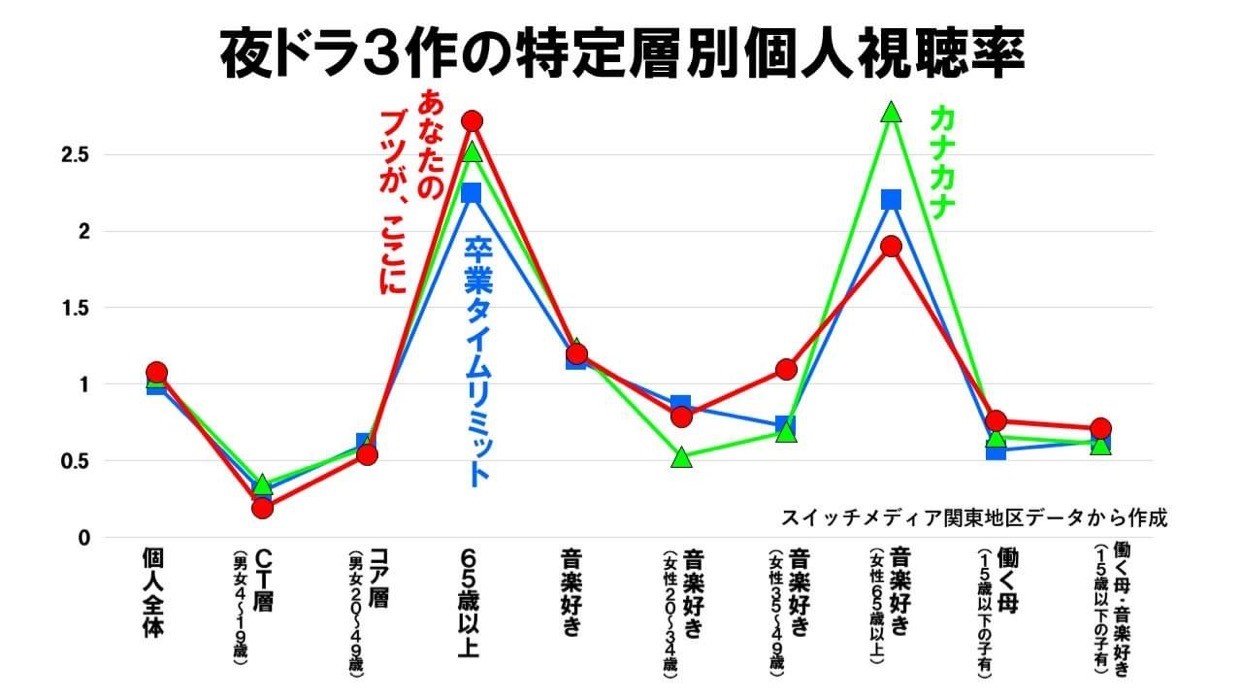

個人視聴率は、「卒業タイムリミット」「カナカナ」とほとんど同じ。ただし15分帯の夜ドラが目ざした若年層では、今回は数字が下がり気味で、逆に高齢者によく見られた。

問題は音楽との関係。

音楽好きの人をすべて対象にすると、3ドラマは大差ない。ただし、「音楽好き(女性35~49歳)」では他と大差をつけた。いっぽう他の世代ではそうはならなかった。

また「働く母(15歳以下の子あり)」や「働く母&音楽好き(15歳以下の子あり)」ではトップになったものの、差はあまり大きくない。

つまり音楽の効果はデータにはほとんど表れていない。

ましてやSEについては、調べる術がないし、あったとしても意識されていないため、数字にならなかっただろう。

月曜ラストは例外

“人感あふれる音”戦略は、どうやらプロや通好みのようだ。

ただし月曜のエンディングでは、一転して音が爆発し、映像もフィクション性が満開となる。ウルフルズが歌う『バカサバイバー』だ。

「『バカサバイバー生き残れ バカサバイバー勝ち残れ』キャストみんなが力いっぱい踊っている姿は、舞台よりちょっと未来を生きる私たちに、とてつもない大きな勇気と元気を与えてくれている」

三澤さんがいうように、1~2年前という近過去を振り返り、「厳しい時代をよく頑張った」と自分を褒める視聴者もいるだろう。そして「これを乗り切ったのだから、これからも何とかなる」と、前向きになれる人も少なくないだろう。

リアリティと心に沁みるセリフで見入ったドラマ。

最終回がどう決着するのかを楽しみにすると共に、意識していなかった音響デザインを、最後くらいはちょっぴり味わってみたい。

そしてバカサバイバーとして、明日に向かう活力を得て勝ち残りたい。

愛知県西尾市出身。1982年、東京大学文学部卒業後にNHK入局。番組制作現場にてドキュメンタリーの制作に従事した後、放送文化研究所、解説委員室、編成、Nスペ事務局を経て2014年より現職。デジタル化が進む中で、メディアがどう変貌するかを取材・分析。「次世代メディア研究所」主宰。著作には「放送十五講」(2011年/共著)、「メディアの将来を探る」(2014年/共著)。