先週の“大河べらぼう”特番「ありがた山スペシャル」の放送を挟んで、今週から蔦重の人生の第2章ともいえる物語が始まりました。

ドラマで蔦屋重三郎(演:横浜流星)は、地方の商人や越後の庄屋の意見を聞き、『商売往来』と『耕作往来』という2種類の“往来物”を出版していました。往来物は、江戸時代の庶民教育の場で用いられたテキスト、教科書のことです。今回は、この往来物を取り上げたいと思います。

そもそも、テキストや教科書のような本がなぜ、往来物と呼ばれるようになったのでしょうか。往来は、「車の往来」というように行ったり来たりすることを意味しますが、往来物の場合、行ったり来たりするのは手紙です。もともと、手紙の往信返信の文例を示す本を『◯◯往来』と呼んでいて、のちにテキスト的な本を総称して“往来物”と呼ぶようになったのです。

往来物の歴史は古く、最古のものは平安時代の治暦2年(1066)に成立した『明衡往来』とされています。模範的な手紙の文例が記されており、編者の藤原明衡の名からこのように呼ばれるようになりました。こののち、『◯◯往来』と呼ばれる本が著されるようになります。

往来物には、早くから、教育的な側面がありました。11世紀末から12世紀初頭に成立した『東山往来』(清水寺の僧侶定深の撰)は、手紙の往信返信というかたちを取っていますが、都の檀那(寺を経済的に支える人々)の問いに清水寺の僧侶が答えるという内容になっています。手紙を通して、さまざまな行事の由緒や行う理由について解りやすく伝えており、知識を授けるという役割も併せ持っていたことがわかります。

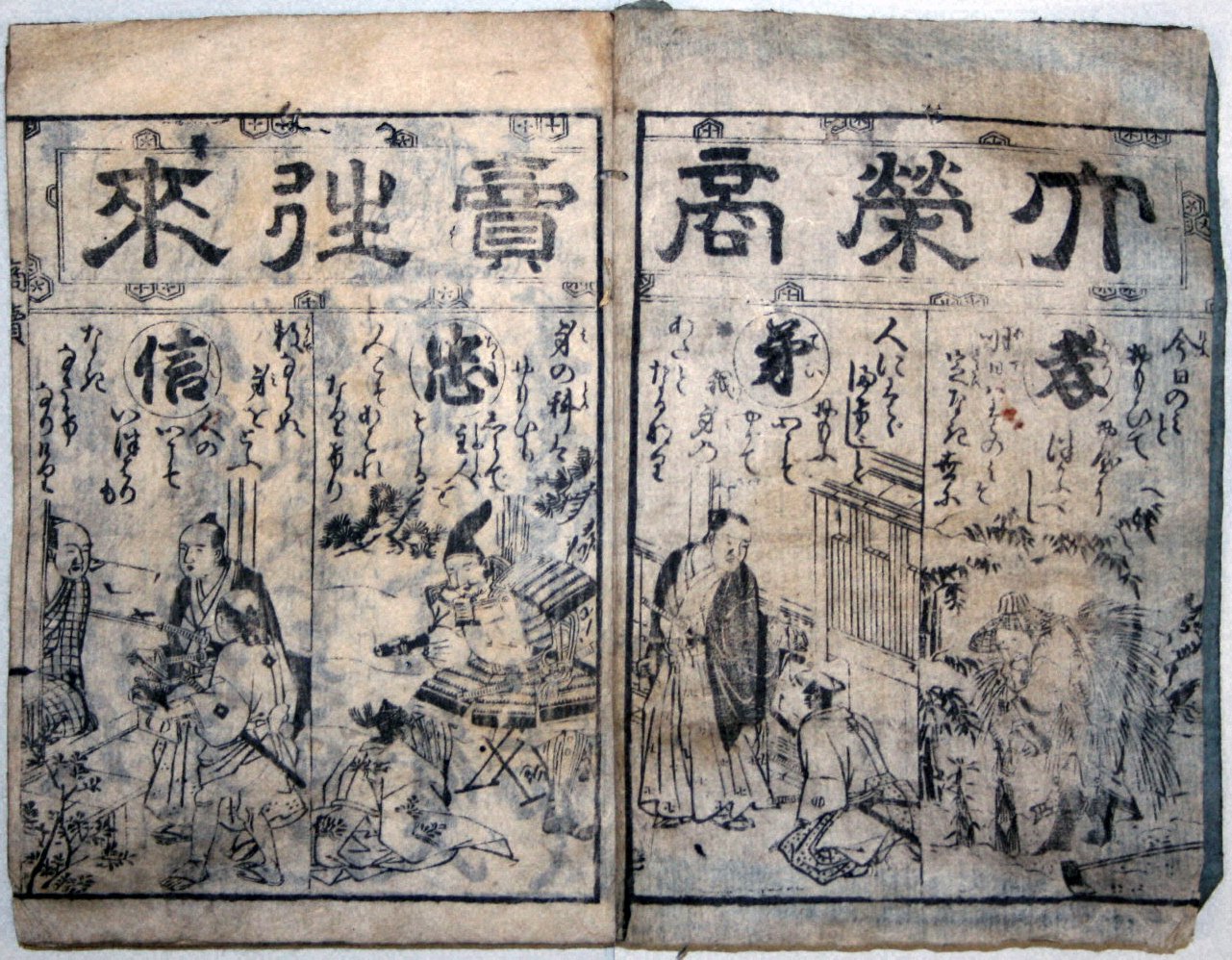

鎌倉時代になると、手紙の文例だけではなく、手紙によく使用される単語や短文を合わせた往来物も登場していきます。さらに室町時代になると、のちに往来物の定番となっていく『庭訓往来』(庭訓は、家庭での教育、親が子に与える教訓の意味)なども成立しています。

江戸時代以前、これらは写本(手書きの本)で伝えられ、主に知識層の教育に用いられていました。

江戸時代になり、上方で出版業が興ると、写本で伝えられてきた往来物についても、版本(版木で摺られた本)となり、出版物となります。

並行するように、それまで上流階級のものであった文字を用いた教育は、しだいに庶民階級にまで広がっていきます。もともと教育的な側面を持っていた往来物も、出版物となったことで、庶民向け教育のテキストとして用いられるようになりました。そして、『◯◯往来』という書名でなくとも、あるいは往信返信の書簡を示していなくとも、手習いの場で使用される本は、“往来物”と総称されていきます。

『寺子短歌』 二代鳥居清倍か鳥居清満 宝暦12年 東京都立中央図書館 加賀文庫蔵

江戸時代、比較的裕福な庶民の子どもたちは、数えで7〜8歳頃から手習いの師匠のもとに通い始め、読み書き算術などを習いました。手習いの場が多くでき、都市のみならず地方にまで庶民教育が広く浸透するのは、19世紀といわれていますが、蔦重が往来物の出版を始める18世紀後半は、その素地ができつつあった時代だと思います。

都市での生活のために、そして自らの家業にとって必要な知識を得るために、とくに都市の町人の子どもたちは教育を受け始めていたでしょう。教育熱がどんどん高まり、当然往来物の需要が右肩上がりに高まっていく時代です。

しかも往来物は、毎年のように内容を変える必要がなく、一度版木を用意すれば長期間摺り重ねることができます。版元たちにとっては、販売数の見込める確実な出版物であったはずです。

室町時代に成立した前述の『庭訓往来』は、江戸時代、多くの版元から出版され,習字の手本として用いられました。300種の版本が確認されるといいます。そのほか、原本が平安から鎌倉に成立した道徳的な内容の『実語教・童子教』など、さまざまな種類の往来物が一般的なテキストとして流通していきます。

このように古くからあるものが版本になり、テキストとして用いられていましたが、庶民の教育熱の高まりに合わせ、新しい往来物もどんどん作られていきます。

少し例を挙げれば、裁・栽・戴・載のように似た字を覚える歌などを記した『小野篁歌字尽』、地理の本である『御江戸名所方角書』、和算の教科書『塵劫記』、女子向けの『女今川』『女大学』、商売に必要な文字や基礎知識をまとめた『商売往来』、江戸の正月の行事などをまとめた『江戸往来』などなど。おびただしいものがあります。

それぞれに対し、類似の本や簡易な抄本などが作られており、江戸の版元でいえば、書物問屋も地本問屋も出版しています。もちろん時代が下るにしたがい、地方の版元による出版も増加していきます。これらを合わせれば、江戸から明治にかけて出版された往来物は、7000種という説もあるほどです。

手習いが双六のテーマになっており、庭訓往来、消息往来、隅田川往来、商売往来……と多くの往来物が双六のマスになっている。

蔦重にとって画期となった安永9年――

出版物に見え隠れする耕書堂と鱗形屋のつながり

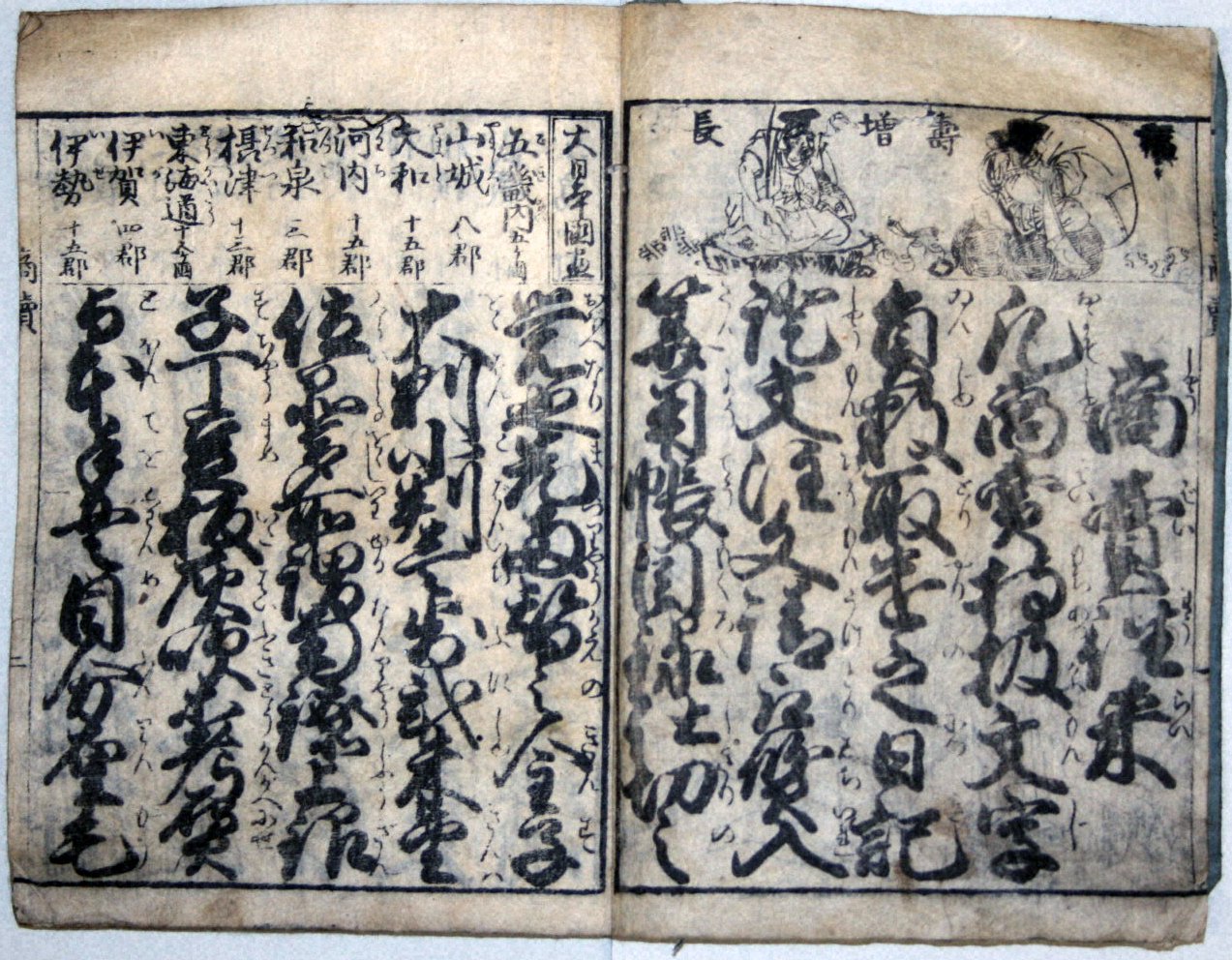

さて、安永9年(1780)3月、蔦重が出版した『大栄商売往来』と『頭書絵入新撰耕作往来(内題は耕作往来千秋楽)』という2冊の往来物は、どちらも中本というサイズ(黄表紙サイズ 現在のコミック本ほどの大きさ)でした。

当時、往来物は、大本(縦・約26cm)あるいは半紙本サイズ(縦・約22cm)で多く出版されていたのに対し、蔦重初の往来物は小さく(縦・約18cm)、丁数(紙の枚数)も、『大栄商売往来』が十二丁、『頭書絵入新撰耕作往来』が十四丁と比較的少なく、簡易な往来物でした。安価で持ち運びやすいかたちで作り、本屋だけでなく、小間物屋などを通した流通も狙ったのかもしれません。

こののち、蔦重は大本サイズの往来物も出版していくのですが、まるでその後の需要を見極めるために、あるいは流通経路を開拓するために、試しで簡易なものを出版してみたようにも見えます。

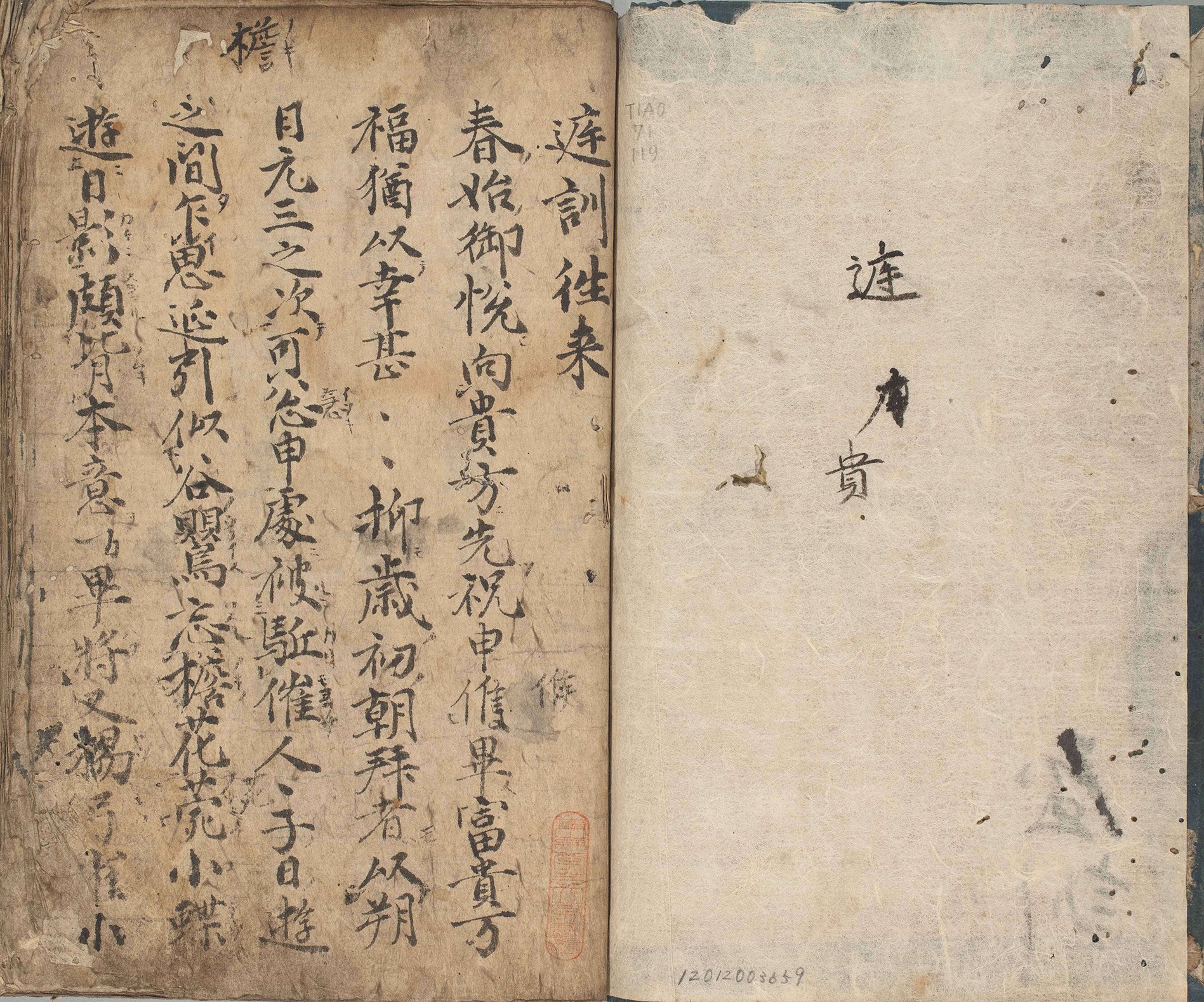

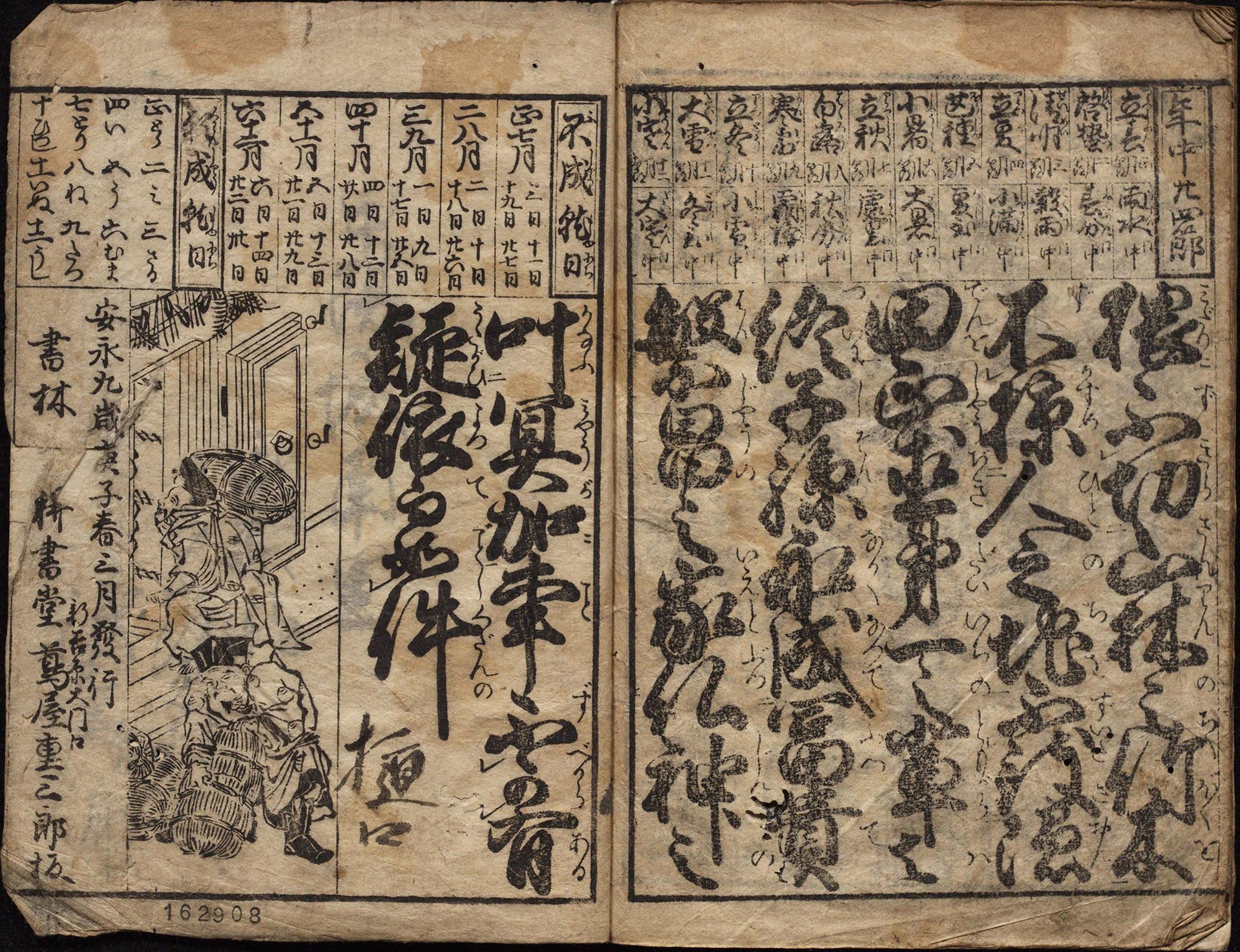

『頭書絵入新撰耕作往来』 撮影:国文研 / 所蔵:東書文庫(『百姓往来』の書名で登録)

『大栄商売往来』とともに、安永9年に蔦屋重三郎が初めて出版した往来物

同じ安永9年の正月、蔦重は、往来物の出版に先行して初めての黄表紙を出版していました。ちなみに鱗形屋孫兵衛(演:片岡愛之助)は、前年の安永8年まで黄表紙を出版していましたが、9年には出版しておらず、まるで入れ替わるように蔦重が出版を始めたのです(ただし、鱗形屋は、翌年から数年間は再び黄表紙を出版しています)。

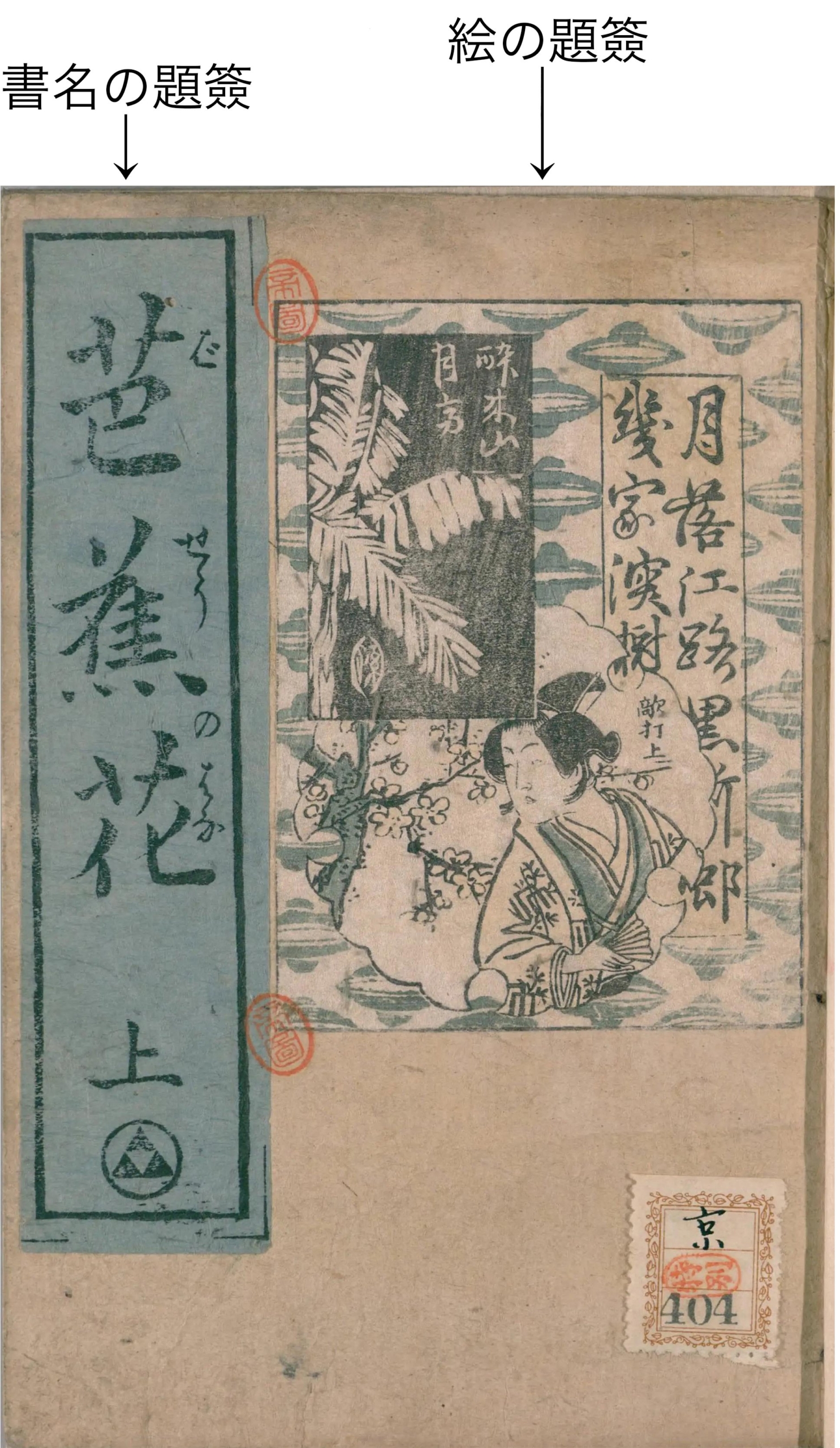

じつは3年前の安永6年まで、鱗形屋版の黄表紙の多くには、他の版元とは異なる形式の2枚の題簽(表紙に貼る書名などを記した紙片)が貼られていて、それが鱗形屋の象徴となっていました。一方、蔦重版黄表紙はというと、安永9年から数年間に出版されたものには、鱗形屋版と同じ形式の2枚の題簽が貼られていたのです。詳しいことはわかっていませんが、蔦重が、鱗形屋版の黄表紙出版権的なものを受け継ぎ、そのアピールをしている可能性もあるでしょう。

国立国会図書館デジタルコレクションより転載

『見徳一炊夢』 安永10年(天明元年)の蔦重版黄表紙の二枚題簽 東京都立中央図書館 加賀文庫蔵

※ただし、ここで紹介する本の表紙は元の表紙ではなく、のちの時代に付け替えられたもの。題簽は本来は表紙に貼るが、この画像のものは見返し部分に左右逆に貼られている

さて、蔦重が出版した2冊の往来物のうち、『大栄商売往来』については、当時、多くの版元が出版しており、需要の高い往来物といえるものでした。もう一冊の『頭書絵入新撰耕作往来』は、じつは、明和3年(1766)出版の鱗形屋版『百性往来』を原型としていることが指摘されています。

鱗形屋は、初期から江戸版の往来物を多く出版していましたが、なかでもこの『百性往来』は、『商売往来』を手本に編集したもので、明和3年出版の鱗形屋版がオリジナル版です。本書を原型にしたものが19世紀になっても出版され続けていたという、鱗形屋を代表する往来物でした(明和3年版のオリジナル版は、のちに西村屋与八[演:西村まさ彦]から再刻本が出版されています)。

蔦重は、版木こそ新しく用意していますが、鱗形屋版が原型である往来物を出版していたのです。

黄表紙出版でも往来物出版でも、鱗形屋とのつながりが見え隠れしており、蔦重が出版権的なものを引き継いでいたように思えます。このように安永9年というのは、蔦重にとり、商売を広げていく大切な年だったといえるでしょう。

参考文献:

『日本教科書大系 往来編』 石川謙、石川松太郎編 1967-1974年 講談社

『往来物解題辞典』 石川松太郎監修 小泉吉永編著 2001年 大空社

『往来物の成立と展開』 石川松太郎著 1988年 雄松堂出版

『「蔦重版」の世界 江戸庶民は何に熱狂したか』 鈴木俊幸著 2025年 NHK出版新書

たばこと塩の博物館 主任学芸員。日本近世史、風刺画やおもちゃ絵などについて研究している。東京学芸大学教育学部卒。著書・論文に「支配勘定大田直次郎」(『大田南畝の世界』展図録所収)、「江戸のおもちゃ絵」(『書物・印刷・本屋――日中韓をめぐる本の文化史』所収 勉誠社)、「とてつる拳と鯰絵」(『鯰絵のイマジネーション』展図録所収)など。