稀代の天才、平賀源内は牢屋敷で悲劇的な最後を遂げました。杉田玄白ら、源内と親しかった者たちはその死を嘆き悲しみます。

しかし、なんと、獄死したとされる源内が実は生き延びていた!? その才能を高く買い、ブレーンとしても重用した田沼意次がひそかに源内をお膝元の相良に逃がしていた!? そんな驚くべき伝説が静岡県牧之原市に残っています。

今回の「『べらぼう』の地を歩く」は、源内が埋葬された台東区の墓を訪れ、さらには牧之原市で伝説に迫ります。

※この記事はNHK財団が制作する冊子「べらぼう+牧之原市」や「べらぼう+台東区」の取材内容などをもとに構成しています。

”非常の人”が眠る墓

源内の葬儀は杉田玄白、平秩東作ら親しい人間によって行われ、当時、浅草にあった総泉寺に埋葬されます。

その後、寺が別の場所に移った後も墓はそこに残されました。墓は吉原があった場所からほど近い住宅街(現・台東区橋場2丁目)にあります。

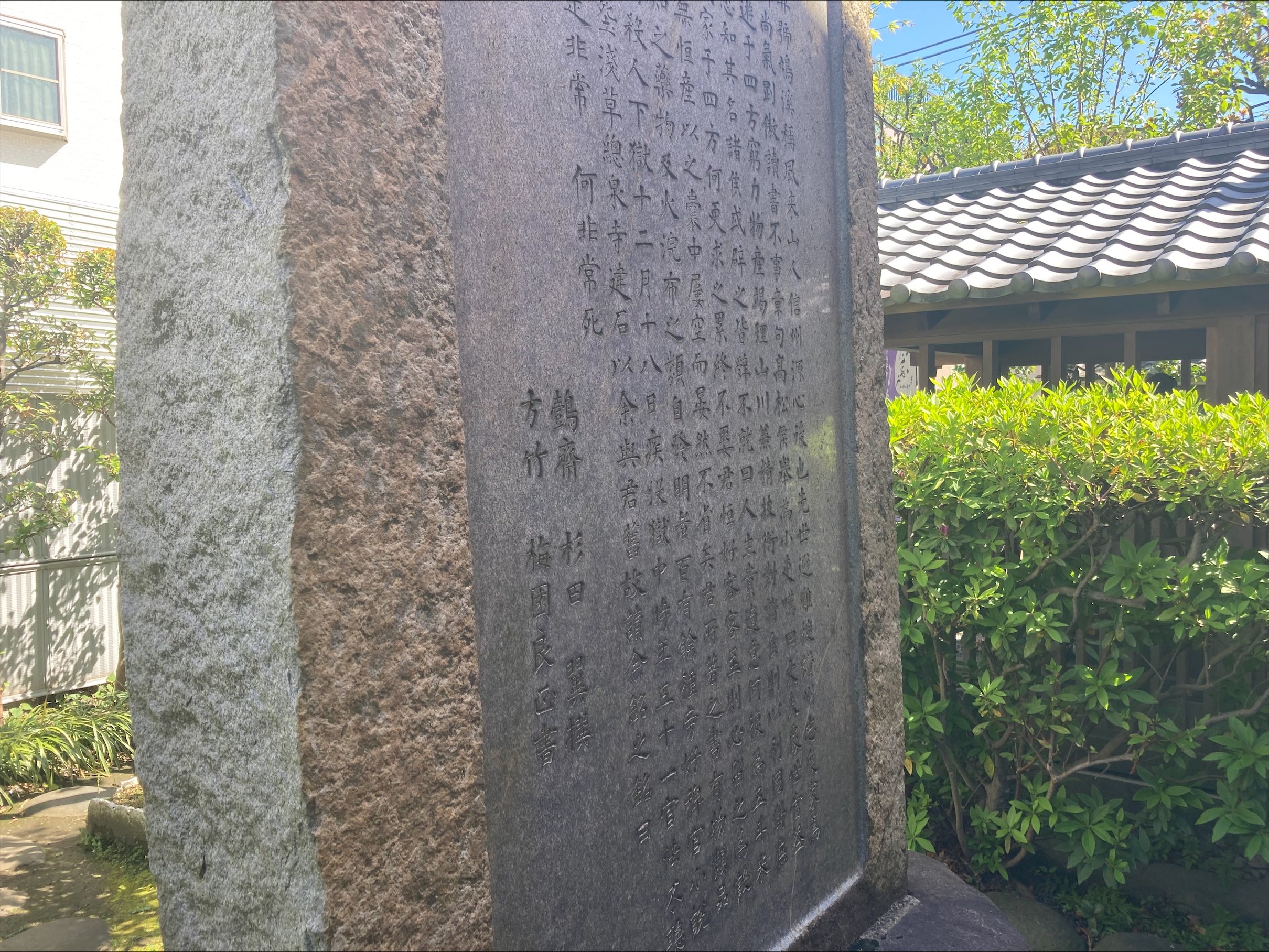

無二の親友であった杉田玄白は私財を投じて石碑をたて、故人を偲び、その功績を刻んだとされています。その後、石碑は幕府によって取り壊された、とも言われています(このあたりの話は諸説があるようです)。しかし、玄白の言葉は継承され、昭和になってから源内の墓のそばにたてられた石碑に刻まれました。

墓の隣にたつ石碑の裏面。玄白による碑銘は最後に「非常ノ人、非常ノ事ヲ好ミ、行ヒ是レ非常、何ゾ非常ニ死スルヤ」と結ばれています。玄白は常識にとらわれない生き方を貫いた源内を讃えたのです。

源内の死は、彼を知る人たちに大きなショックを与えます。おそらく田沼意次もその一人だったでしょう。源内は意次の貴重なブレーンでした。「べらぼう」でも、ふたりが胸襟を開き、国の将来を語り合っていましたね。

そんな源内が実は獄死しておらず、他ならぬ意次の手によって逃され、相良藩にかくまわれていた、という伝説が牧之原市に残っています。しかも、市では郷土史家を中心に、その“伝説”が長年の研究対象となってきたといいます。

早速、牧之原市にその伝説を確かめにいきましょう。

相良に残る伝説とは

「あくまでも伝説であって、真偽のほどはわかりません」と話すのは牧之原市史料館の学芸員、長谷川倫和さん。

「ただ、源内生存説は意外と古く、例えば、明治初期に儒学者・東条琴台がまとめた『先哲叢談続編』には遠州に逃れて医者として暮らしたことが記されています。当時からそのような噂があったようです」

――意次が源内を逃したのでしょうか

長谷川さん「明治29年に発刊された国文学者・水谷不倒の『平賀源内』(『偉人史叢』第6巻)には、獄死に関する一説として、次のような話が紹介されています。“源内が入牢したと聞いた田沼意次は、どうにかして救いたいと一計を案じ、源内に麻薬を服用させた。そして、牢死と偽って源内を出し、密かに領地である遠州相良にかくまった”と。実際に、牧之原市には源内が住んでいたという場所がいくつか伝わっています」

これまで3万点にものぼる史料や古文書を集め、田沼意次や平賀源内の伝説をはじめとする地元の歴史を研究してきた郷土史家の河原﨑陸雄さんも「意次が、目をかけていた源内を見殺しにするとは、どうしても思えない」と話しています。

訪れたのは市内の須々木原。茶畑に囲まれたのどかな場所です。眼下に駿河湾が望めます。

長谷川さん「この辺りが最初に源内が住んでいたとされる草庵(※粗末な家)があった場所です」

その後、3kmほど離れた、相良城に近い前浜の屋敷に移ったといわれ、いまも地元の人々は屋敷があった通りを「源内通り」と呼んでいます。

長谷川さん「この地の伝承のひとつに、“智恵貸の翁”という話があります。当時、城下町の人々が困っていると、ひょう然とそこへ現れて智恵を貸す無名の老人がいまして、どこから来たのか誰も知らないのですが、決して謝礼を受け取らず、困りごとをたちどころに解決してしまうのです。いつしか老人は「智恵貸の翁」と呼ばれるようになったそうです。この人物こそ平賀源内その人であると考える郷土史家の方もいます」

――マンガやドラマのヒーローのようですね

長谷川さん「そうですね。“智恵貸の翁”が源内であるかどうかはともかく、人々が源内に抱く天才・奇才のイメージが、このような説を生み出したのかもしれません。ちなみに、“智恵貸の翁”は、天明8年(1788)に相良城が取り壊されるとき、三重櫓の引き倒しに知恵を授けたといいます。相良城を築いたのは意次ですから、もし事実だとしたら、なかなか心中複雑な話になりますね」

見つかったのは源内の墓?

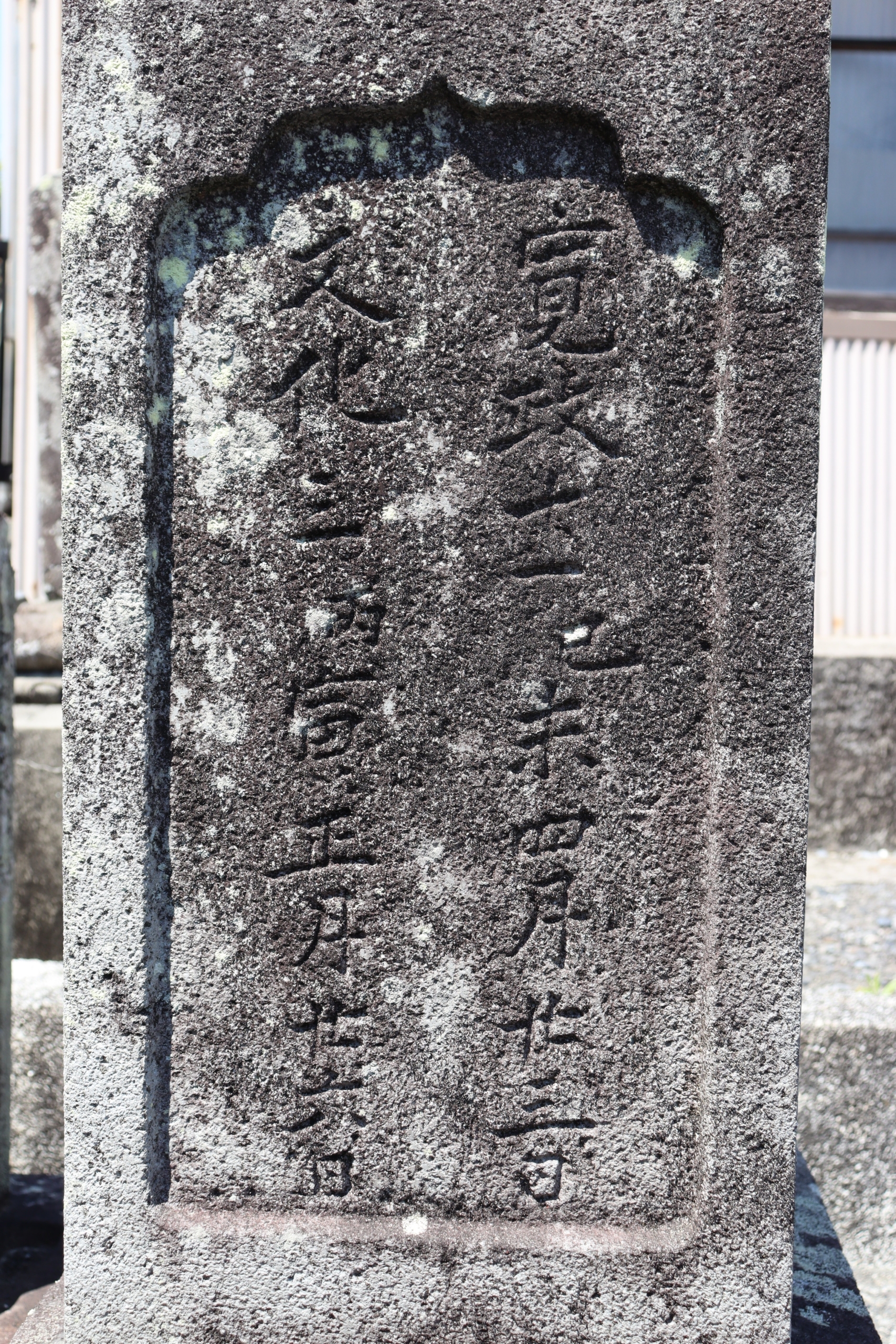

時は流れて昭和34年、牧之原市内の浄心寺で、ある墓が見つかります。この墓は源内のものではと言われることになります。

浄心寺の住職、木内隆敬さんは「この墓石には、“一實院宗見日明”と法号(亡くなってからつける名前)が刻まれています。「院」と「日」の字が使われており、大きな功績を残した方であることがわかります」と話します。

長谷川さん「この墓に眠っているのは湯澤宗兵衛なる人物です。医者の家系で、源内の郷土である讃岐の金毘羅さんを信仰していたこと、法号などから、この墓が源内のものではないのか、という説が生まれたのです」

長谷川さん「墓石には、寛政11年(1799)4月23日に亡くなったと刻まれています。これに従えば、源内は相良で天寿を全うしたことになります。しかし、先に紹介した水谷不倒『平賀源内』では、意次が失脚すると、隠れるところが無くなり、出羽庄内(現在の山形県庄内地方あたり)に移って生涯を終えたとされ、庄内には源内のものとされている墓があるとも書かれています」

ということは、源内生存のミステリーが残るのは相良だけではないのですね……。ますます謎は広がります。

源内が作った? 相良の凧

さいごに、源内と牧之原市の切っても切れない(?)縁を物語るものを紹介しましょう。

江戸中期の頃からこの地で親しまれている「相良凧」です。自由自在に動かすことができるといいます。

郷土史家の河原﨑陸雄さんは「相良凧は牧之原市に伝わる伝統的な凧で、長崎遊学で得た知識をもとに、源内が考案したものとされています。端午の節句のときに揚げられます」と話します。

――どのような工夫が施されているのでしょうか?

河原﨑さん「相良凧はガラスの破片を粉末にし、上質の糊に練りこんで乾かした『ビードロ糸』を使うのも特徴で、この『ビードロ』という言葉を持ち込んだのも源内といわれています。かつては、凧を上下左右させながら相手の凧にからめ、凧糸を切って落下させる凧合戦(けんか凧)が盛んにおこなわれていました」

牧之原に残る源内の伝説。源内が突出した人物であり、その死が多くの人々に惜しまれたことを雄弁に物語るエピソードのひとつだと言えます。

信ぴょう性はともかく、暗い牢屋敷で非業の死を遂げた源内ではなく、生き延びて、温暖な相良の地で医者として、あるいは知恵者として人々に愛されながら暮らし、凧をあげて笑っている源内の姿を思い浮かべてみるほうが我々も救われる気がしますね。

平賀源内の墓(台東区橋場)は 東京メトロ日比谷線「南千住駅」から徒歩15分程度

「牧之原市史料館」(静岡県牧之原市相良)はJR静岡駅より特急静岡相良線バスで「相良本通」下車、徒歩5分。

牧之原市史料館 – 牧之原市ホームページ ※ステラnetを離れます

(取材・文 平岡大典[NHK財団])

(取材協力 牧之原市 牧之原市史料館 台東区)

(写真 Kosuke Kurataほか)

主要参考文献:

川原崎次郎『凧あげの歴史―平賀源内と相良凧』羽衣出版

芳賀徹『平賀源内』ちくま学芸文庫

【牧之原市史料館での関連イベント】

<内容>

・田沼意次や相良藩に関する新発見の資料

・田沼時代に活躍した文化人に関する資料 など

共催:牧之原市、牧之原市大河ドラマ「べらぼう」活用推進協議会

期間:~2026年1月12日(月・祝)まで

<内容>

・番組紹介パネル

・出演者直筆サイン

・キャストビジュアルバナー

・ドラマ使用衣装及び小道具 など

主催:NHK財団 入場無料

期間:~2026年1月12日(月・祝)まで

詳細は、牧之原市のサイトでご確認ください。(※ステラnetを離れます)

この記事は、NHK財団が制作したPR冊子「『べらぼう』+牧之原市」、「『べらぼう』+台東区」(配布中)のために取材した際の情報などをもとに構成しました。

NHK財団では大河ドラマや連続テレビ小説のご当地のみなさまとともに、冊子やポスターなど様々なコンテンツを制作しています。

詳しくは NHK財団・展開広報事業部までお問合せください