今年は放送が始まって100年! ということで、NHK放送博物館(東京・港区)では、特別に常設展示を充実させています。その一部をご紹介します。

災害への取り組みの展示を充実

2025年は日本での放送の開始から100年にあたります。NHK放送博物館は、その歴史を1日でたどれる場所です。100年前の3月22日に放送は始まりましたが、この時期にあわせて展示を充実させています。

その一つは、近年相次ぐ災害への取り組みです。

情報を迅速に伝えるため、技術は進化を続けてきました。たとえば、取材カメラの記録媒体は、現像に時間を要するフィルム式からテープ式にかわり速報性が大きく向上。

そして、テープをいち早く放送局に届けるために使われたのが「投下袋」でした(上写真参照)。取材済みテープを投下袋に入れてヘリコプターから放送局近くに落とし、スタッフが拾い上げていました。

その後のさらなる速報化への挑戦も展示しています。

ラジオ~テレビ 世界初のブラウン管での映像実験も展示

NHKの前身にあたる社団法人東京放送局が開局し愛宕山で放送を始めたのは、1925(大正14)年。1923年の関東大震災を受けて、災害などの正確な情報を速やかに広く伝える必要性が高まる中での開局でした。(ラジオ放送開始までの苦難の道のりは、こちらの記事で詳しくご紹介しています。)その後1956年には、世界最初の放送専門のミュージアムとして、NHK放送博物館が開館しました。いまの建物は、1968年に建て替えられたものです。

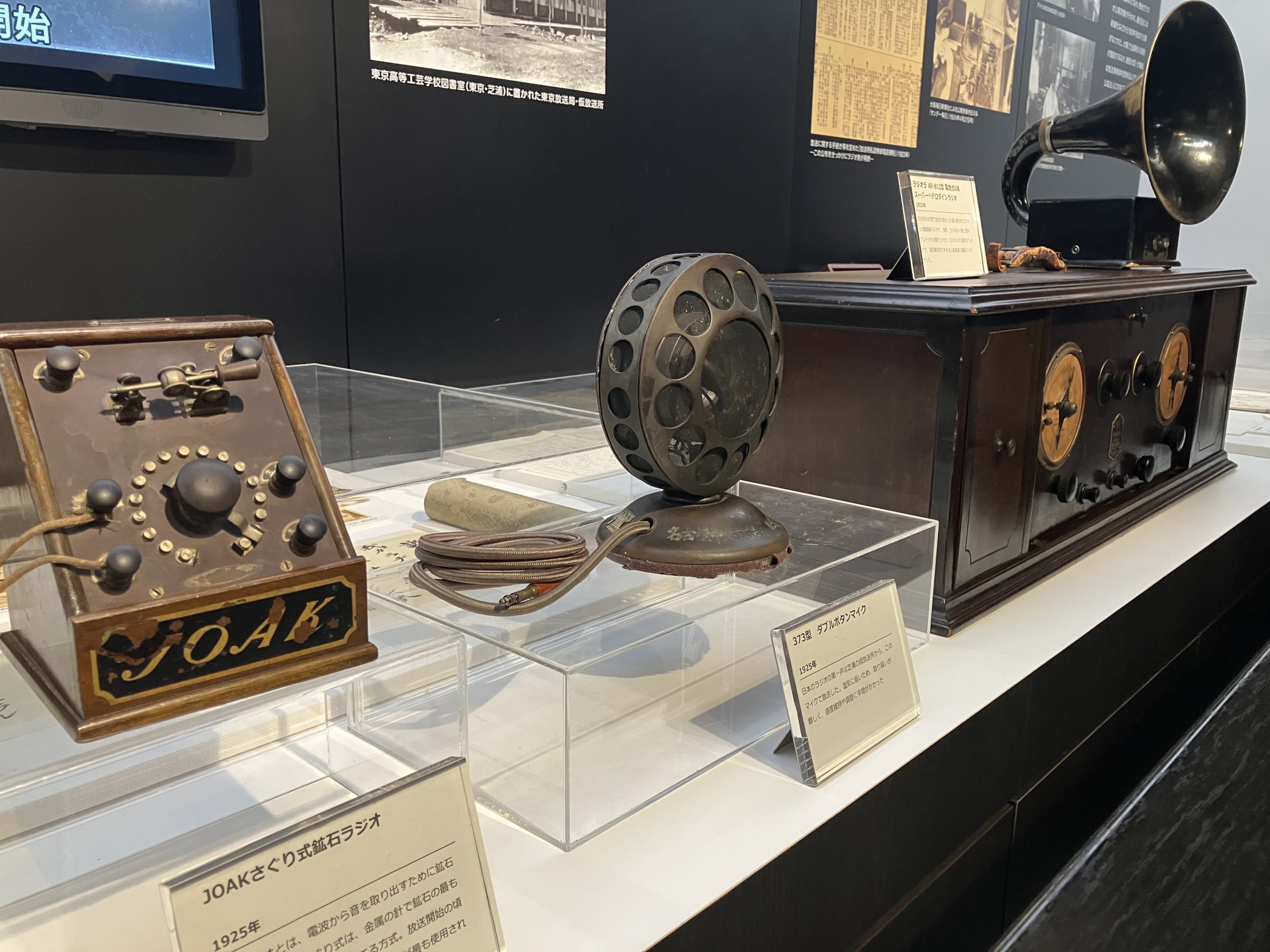

「放送の100年」の展示は、3階のワンフロアを使って行っていますが、これまでに使われてきた、ラジオやテレビ、マイクなどの実物や映像、写真などが見られます。

まず、展示室の入り口付近はラジオ放送開始の時代。当時一般的に使われていた電源が要らない「鉱石ラジオ」や、現代のものとは形が全く違う円盤を立てたような形のマイク、アメリカ製の大型のラジオなどを見ることができます。

その奥には、テレビの時代の展示が続きます。テレビ放送は戦後の1953(昭和28)年に始まりました。当時、「街頭テレビ」が人気を集めました。東京・新橋駅前の広場で街頭テレビを見入る人々の写真から、テレビに対する興味、期待が伝わってきます。

ラジオから始まり、ブラウン管に映像を映しだし、災害が相次ぐいま「信頼の情報を伝える知恵と技術」を進化させている放送。そのあゆみを見ることができるNHK放送博物館は、入場無料ですので、お気軽にお越しください。

NHK放送博物館 午前9時30分~午後4時30分

休館日:毎週月曜日(祝日・振替休日の場合は翌火曜日)