怪しげな道具を使って蔦重から火を出そうとした源内ですが、あえなく失敗……。今回の「べらぼう」には、かの有名な「エレキテル」が登場しました。

そう、平賀源内と言えば「エレキテル」。でも、エレキテルって一体なに? 電気を起こす装置って習った気がするけど……、火??

今回の「『べらぼう』の地を歩く」は、知っているようで知らないエレキテルの“?”に迫ります。

※この記事はNHK財団が、大河ドラマゆかりの地をPRする事業のための取材をもとに構成したものです。

訪れたのは、源内が作ったエレキテルの実物が所蔵されている「郵政博物館」(墨田区・東京スカイツリータウン ソラマチ9階)。

その日は特別に、模型を使ったエレキテルの“実験”も行われるとのこと。

郵政博物館・学芸員の冨永紀子さんにお話を聞きました。

――そもそも、エレキテルとはいったい何なのでしょうか

冨永さん「エレキテルは“静電気”を発生させる装置です。平賀源内は長崎遊学中に、オランダ人が持ち込んだ壊れた“起電機”を手に入れ、江戸に持ち帰ります。源内はそれを長い年月をかけて復元しました。」

――静電気を起こすことがそんなにすごいことだったのですか?

冨永さん「当時は化学繊維なども存在せず、静電気が起きる環境ではなかったのです」

――え、、全く知りませんでした……

冨永さん「源内は、壊れた“起電機”をじっくりと研究した上で、松脂など独自の素材も使って装置を復元し、安永5年(1776)に静電気を起こすことに成功します。長崎で手に入れてから7年が経っていました」

――エレキテルは何のために作られたものなのでしょうか

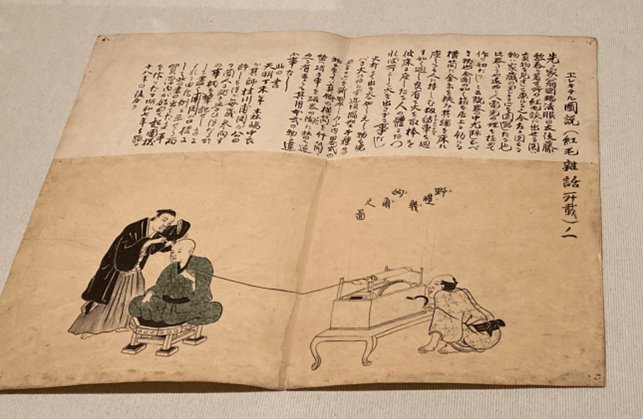

冨永さん「静電気が珍しかった時代、ヨーロッパでは娯楽用のほかに、一部、治療用にも使われていました。源内も当初はいわゆる電気ショックのようなものによって、病気を治せると宣伝しています。結局、治療にはほとんど役に立たなかったようで、主に見世物として使ったのです」

――そういえば、なぜ、「郵政博物館」にエレキテルがあるのでしょうか

冨永さん「もともとは、現存する2台とも香川県(平賀源内の出身地)で所蔵、展示されていたのですが、戦争や災害で2つとも失われることを避けるために、大正4年(1915)に、電気通信に関する歴史的遺産を公開する当館に2つのうちのひとつが寄贈されました。静電気とはいえ、エレキテルは“電気”に関する貴重な遺産とも言えるのです」

エレキテルの実験は……

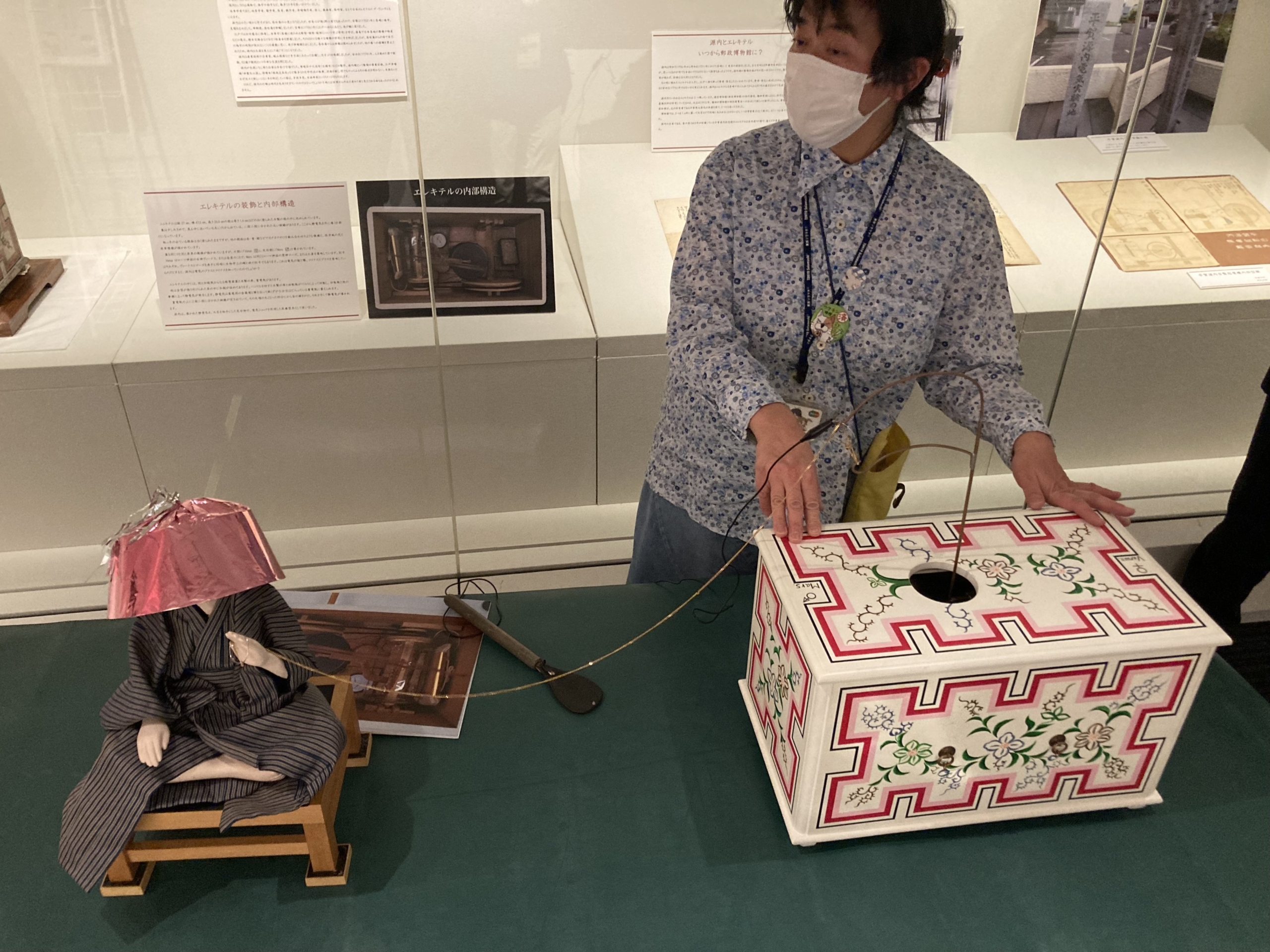

博物館を訪れた人々の前で、エレキテルの精巧な模型を使った実験がはじまりました。

エレキテルの箱からはアンテナがつき出ていて、金の鎖で人形とつなぎます。

箱についているハンドルをまわすと、中のガラス瓶がベルトによって回転。摩擦によって静電気が発生し、アンテナと金の鎖を経由して、人形がかぶっている帽子にその静電気が伝わります。すると、帽子についている細いアルミ箔の束が逆立つという仕掛け。

観客のみなさんも固唾をのんで見守ります。係りの方がハンドルをまわすと……おっ、アルミ箔が少しだけ逆立ちました。

――当時の実験の様子をほうふつとさせるものでしたが、失礼ながら、アルミ箔は少ししか逆立たなかったような……

冨永さん「床の素材にもよるようです。郵政博物館はもともと『逓信総合博物館』という名で、千代田区大手町にありました。そこで実験していたときは床がリノリウムでしたので、推定9万ボルト、火花がでるほどの強い静電気が発生していました。でもここでは、床のカーペットに静電気が逃げてしまうのです」

ちなみに湿気は大敵であり、源内も梅雨時には発電できなかったそう。

そういえば「べらぼう」でも、エレキテルにつながれた蔦重から火がでなかったのは、源内の汗が原因ではと思わせるシーンがありました。エレキテルが機能するかは周囲の環境にもよるのですね。

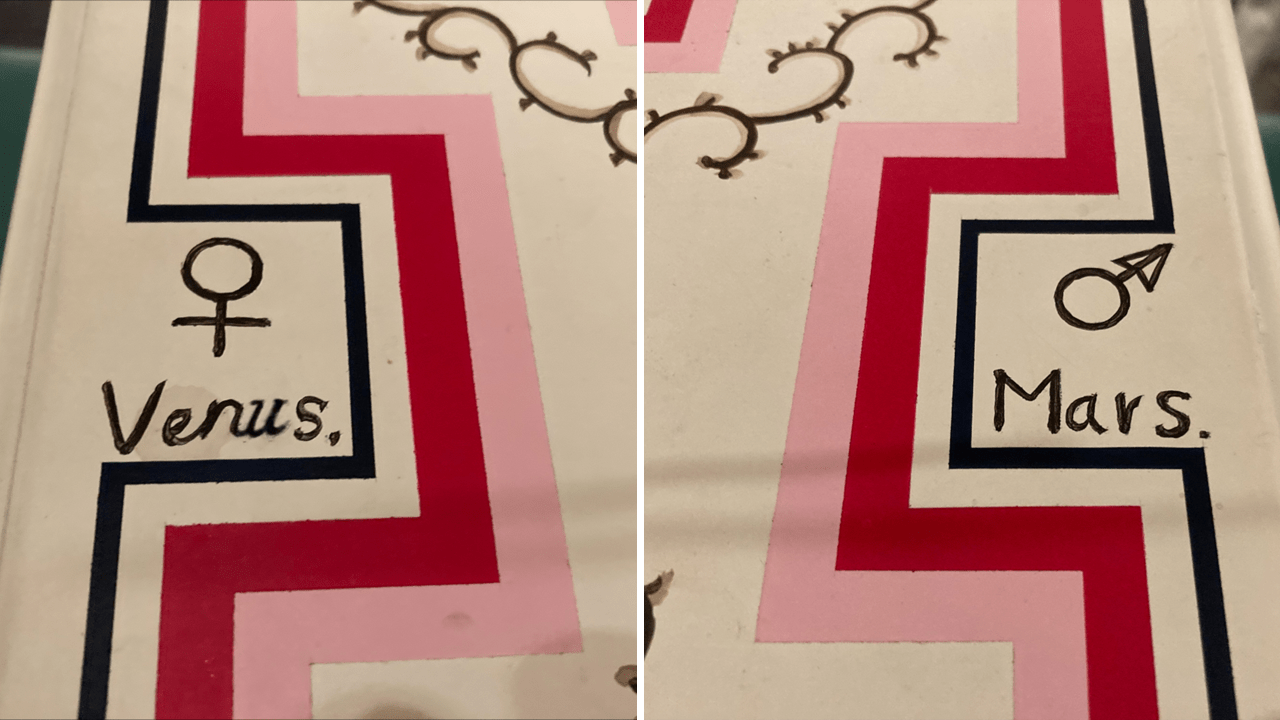

エレキテルの箱には西洋風の唐草模様が描かれていますが、これも多才な源内によるものだそう。

――上蓋の左右に文字と記号が見えます

富永さん「『Venus(♀)』『Mars(♂)』とそれぞれ書かれています。雌雄の記号が電気のプラスとマイナスを表しているとも考えることができます。源内が“電気”のことを知っていたのかどうかははっきりしませんが、興味深いことだと思います」

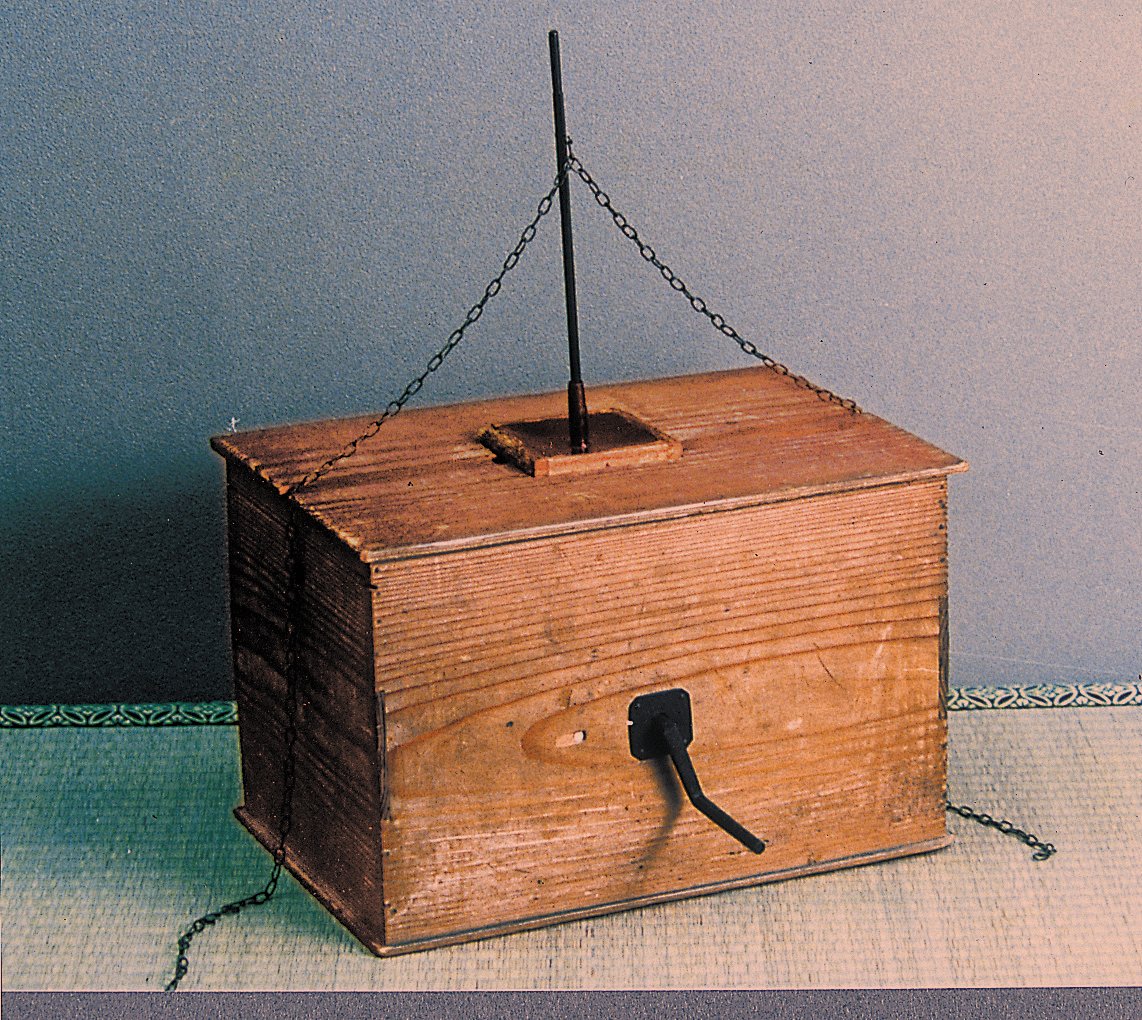

現存するエレキテルは2つ。もう1つは源内の出身地である香川県さぬき市の「平賀源内記念館」に所蔵されています。同館のサイトに掲載されたエレキテルの写真を見てみると、あれ? こちらは花柄の絵などは描かれてなくて、木目のいたってシンプルなデザイン。

「平賀源内記念館のものは、主に実験用や医療用として使用することを目的としたために、装飾する必要がなかったと考えられます」と教えてくれたのは平賀源内記念館の高畠功さん。

「一方、郵政博物館のエレキテルは、大名など一部の人への見世物として使用するために華やかな模様が描かれていると考えられています」

――大きさはどうでしょうか

高畠さん「郵政博物館のエレキテルのほうが大きいですね。平賀源内記念館のものには“ライデン瓶”と呼ばれる、電気を蓄えるコンデンサーにあたる部品がありません」

※郵政博物館のエレキテル:縦27.0cm 横47.5cm 高さ26.5cm

※平賀源内記念館のエレキテル:縦23.7cm 横36.0cm 高さ23.0cm

――源内はエレキテルを何台くらい作ったのでしょうか

高畠さん「15台ほど制作したとも言われています。源内は試行錯誤しつつ、いくつもの種類のエレキテルを制作したものと考えられています」

平賀源内記念館にある「エレキテル体験コーナー」。どのようにエレキテルで静電気が発生していたのか、来館者自らが体験できます。

次に訪れたのは源内がエレキテルを復元した場所であり、自宅があった場所です。当時は深川清住町、現在の江東区清澄。都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線「清澄白河駅」から徒歩10分程度の読売江東ビルの目の前です。源内は2度目の長崎遊学などを経て、安永3年(1774)にここに移り住んでいます(源内が46歳の頃。蔦重は24歳頃ですね)。

自宅跡の石碑には「平賀源内電気実験の地」とあります。“静電気”ではなく、“電気”なのですね。

すぐそばを流れる隅田川以外には、残念ながら当時の面影をしのばせるものは何もありません。源内がここに住み、日々さまざまな実験を繰り返していたとイメージするには少しばかりの想像力が必要かもしれません。とはいえ、ここでうれしそうにエレキテルを町人たちに見せる源内の姿や、火花に驚く人々の姿を思い浮かべてみると、にんまりとしてしまいます。

「エレキテル」は昨年、日本の初期の電気研究に影響を与えたとして、賞を贈られました。アメリカに本拠を置く国際的な工業専門団体「電気電子技術者協会(IEEE)」が認定する「マイルストーン賞」です。

(ちなみに、日本ではこれまで、新幹線やQRコードなどがこのマイルストーン賞に認定されています)

エレキテルの実験からおよそ250年。稀代の天才、平賀源内は国内のみならず、世界でもその名を永遠のものにしたのですね。

郵政博物館 Postal Museum Japan

平賀源内記念館 Hiraga Gennai Memorial Museum

※ステラnetを離れます

郵政博物館所蔵のエレキテルは、東京国立博物館で開催される特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」(主催・東京国立博物館、NHK、NHKプロモーション 4月22日~5月18日、5月20日~6月15日)にて展示予定。

※5月20日~は複製を展示

詳しくは 特別展「蔦屋重三郎コンテンツビジネスの風雲児」 ※ステラnetを離れます

(取材・文 平岡大典[NHK財団])

(取材協力 郵政博物館、平賀源内先生顕彰会)

主要参考文献

郵政省郵政研究所「黎明期の通信に関する調査研究報告書」

若井登、井上恵子「ゑれきてる考証」郵政研究所月報2002.4

芳賀徹『平賀源内』ちくま学芸文庫

※NHK財団では大河ドラマや連続テレビ小説のご当地のみなさまとともに、冊子やポスターなど様々なコンテンツを制作しています。

詳しくは NHK財団・展開広報事業部までお問合せください