江戸の出版業界で既得権益にあぐらをかく老獪な輩たちに騙されたり利用されたりで、板元への道はなかなかどうして茨の道。蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星)が切歯扼腕するさまを、こっちも奥歯をぐっと噛みしめて眺める日曜日。

苦労はもちろん、成功体験って大事

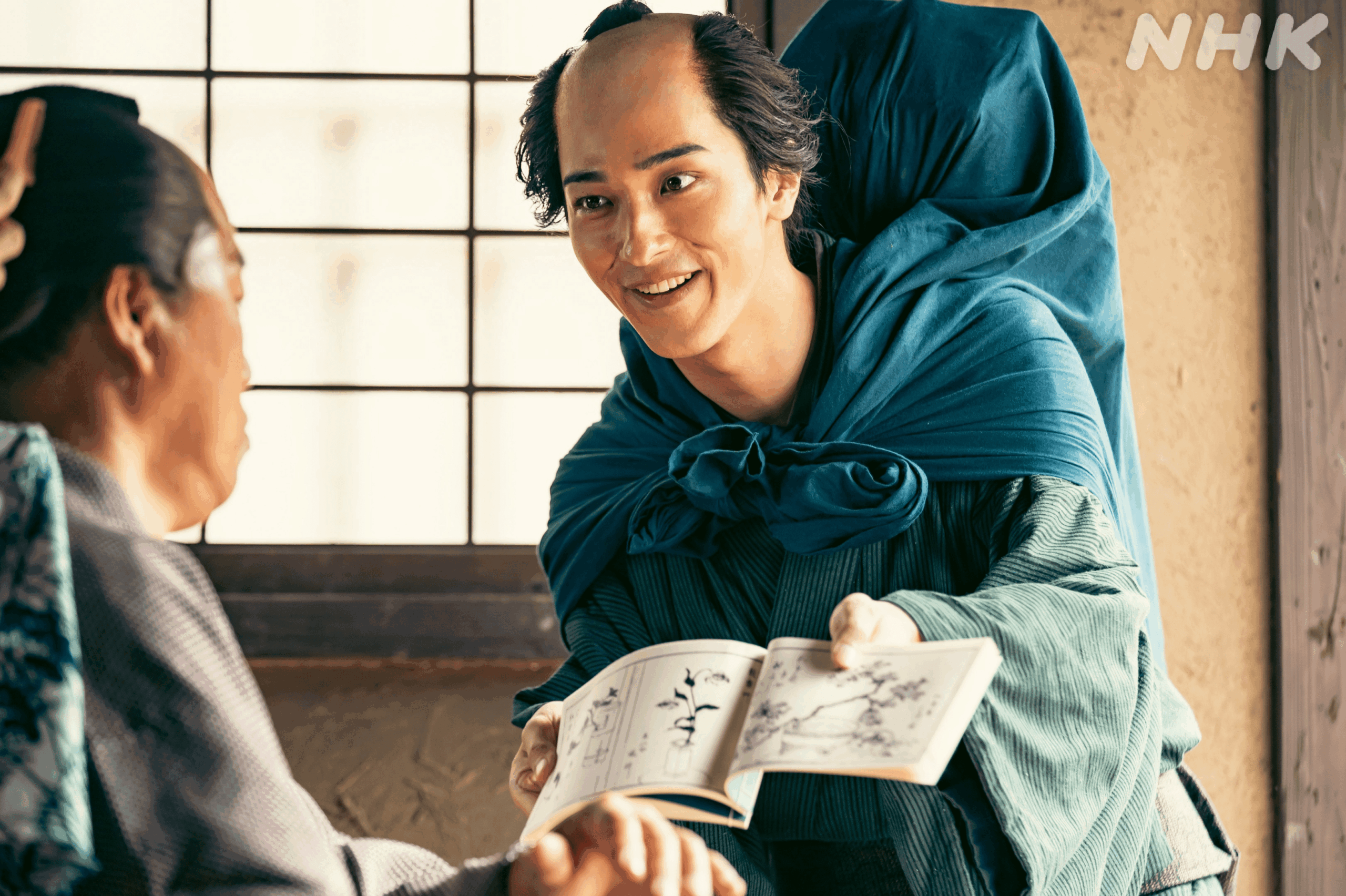

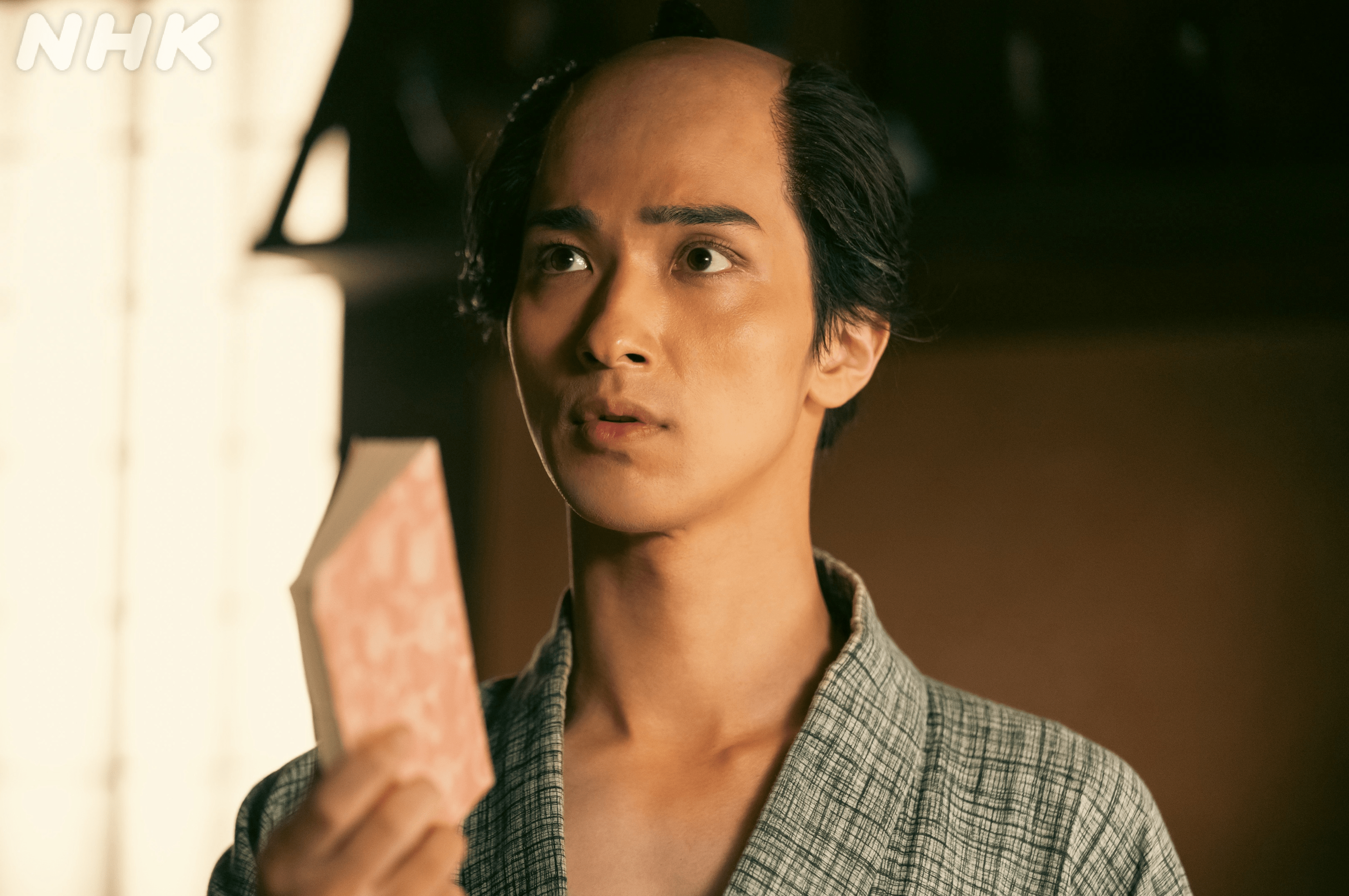

基本はお調子者だが、芯はぶれずに凛々しく清々しい蔦重のおかげで、爽快な読後感というか味わいがある。「認められたい、儲けたい」の前に、まずは自分を育ててくれた「吉原LOVE」がモチベーション。吉原細見の改訂版で入銀本システムを導入、絵師に頼んで女郎の特長を花に見立てた絵を添えた『一目千本』を無事に出版した蔦重。その時にもらした言葉が強く印象に残った。

「なんかすげぇ楽しかったなぁ。いや、やることは山のようにあって寝る間もねえくらいだったけど、てぇへん(大変)なのに楽しいだけって。こんな楽しいこと世の中にあって、俺の人生にあったんだ! って。なんかもう夢の中にいるみてぇだ」

自分が雑誌の編集者だった時代を思い出した。初めて特集を担当したときのあの高揚感、依頼原稿や取材原稿、写真にイラストを揃えて、1ページ1ページを作り上げる喜び、校了紙を印刷所に戻したときの達成感、刷り上がった見本を手にした時の満足感。しくじって怒られたり、訂正や総とっかえもあったし、呪詛を垂れながら徹夜で作業したこともあった。そうそう、大変だけど楽しかったな。

いまや完全にデジタル&ネットの世界で、紙の雑誌は青息吐息なのだが、蔦重の素直な感動と感嘆の声は、自分の若かりし頃を思い起こさせた。昭和・平成で出版業界(印刷業界)に携わってきた人は、わりとぐっときてるんじゃないかな、とも思う。

そんな個人的な感傷はさておき、蔦重が江戸の出版王・メディアの寵児となる布石はしっかり打たれているわけだ。艱難辛苦の経験も大切だけど、感覚として楽しいっていちばん大事だからさ、仕事するうえで。

軽妙な言葉遊び、地口に聞き耳たてちゃう

そんな蔦重の江戸っ子ゼリフ(蔦重以外も口にする)が思いのほか楽しい。ことわざや言い回しで音が似た言葉をもじる「地口」。ま、要はダジャレなのだが、江戸の言葉遊びの豊かさを感じることができる。「ありがた山の寒がらす(とんびからす・かんかん坊主とも)」「これしか中橋(しかた中橋)」「かたじけなすび」と、つい出ちゃうダジャレは江戸っ子たちの粋なライム(韻を踏む)感なのだ。

「おそれいりやの鬼子母神」あたりは、令和の今でも口にする高齢者はいる。私の父は「ありがとう(蟻が十)なら毛虫は百だ」「結構毛だらけ猫灰だらけお前の尻は糞だらけ」とよく口にしていた。江戸っ子じゃないくせに。

ちょっと楽しいなと思うのは、人名に仕立てちゃう地口だ。「名無しの権兵衛」「合点承知の助」みたいな感じなのだが、蔦重の独自の言い回しは興味深い。

「にわかのお邪魔、ご無礼仕りの三郎」「クズ山クズ兵衛」「江戸中かついで廻りの助」。蔦重が命名すると、その人物が躍動感をもってひょいと動き出しそうなおかしさがある。

さすがに流行語になるとは思えないが、「べらぼう」のひとつの楽しみとして今後、蔦重地口人名リストでも作っておこうかな。そういえば「忘八」や「半可通」というのも日常であまり使わない言葉だから新鮮だったし、「土左衛門」(水死体)や「源四郎」(店の金をちょろまかすヤツ)など、改めて隠語の奥深さにも触れられるのよね。

また、「占め子のうさぎ」(うまくいったという意味)、「あやうく遅蒔き唐辛子」(時機を逃すところだったという意味)などは恥ずかしながら知らなかったし、聞いたこともなかった。勉強になります。テレビの時代劇が激減したせいか、昔ながらの隠語や江戸の言葉遊びを見聞きする機会は減った。出版業界を描く「べらぼう」がちゃんと文字や言葉に光を当てているのね、と改めて感心している。

気になるあの子、いずれ必ず再登場するはず!

吉原の大火事のときに記憶喪失状態で蔦重に保護された少年。蔦重の幼名(柯理=からまる)の音をとって「唐丸」と名付けられ、蔦屋で働き始める。気が利くし、働き者で聡明、しかも絵がめっぽううまいことが判明。類まれなる絵筆の才で、蔦重の窮地を救ったのだ。感動した蔦重が唐丸に語った未来予想図はこうだ。

「まずな、お前の錦絵を鱗形屋から出すんだよ。初めは“亡き春信の再来”って、春信の画風で花魁たちを描くんだ。そん次は同じ花魁を湖龍斎風で描くんだ。そんつぎは重政の画風ってな具合で続々と続けてよぉ。んなことやってりゃ、『この絵師は誰だ?』って評判になる。

そこでお前をドーンとお披露目だぁ! 世の中ひっくりかえるぜ? なんだガキじゃねえかって。で、お前は天下一の才だけでどんどんどんどん人気になって、あれよあれよという間に当代一の絵師になるって寸法だ」

もうさ、プロデュースする気満タンなわけだ。

ちなみに、春信とは、極彩色の美人画で浮世絵界に革命を起こした絵師・鈴木春信。湖龍斎とは、独特な画風の美人画で名を馳せた絵師・礒田湖龍斎。

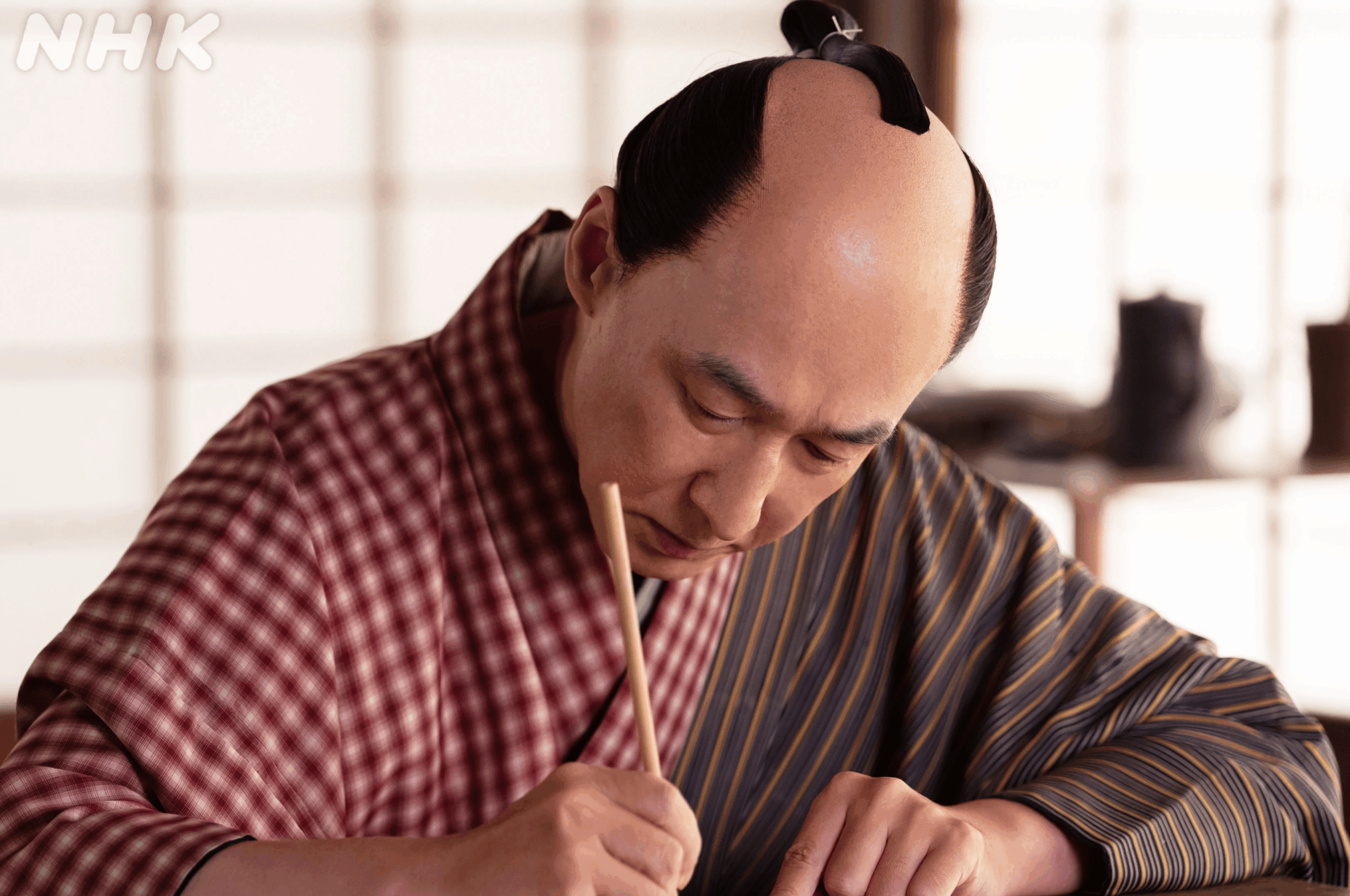

第4回で蔦重が企画し、呉服屋に入銀させることである種のタイアップを実現した本「雛形若菜初模様」で女郎たちを描いた絵師である(演じたのは、パラパラ漫画と白塗りの顔で有名な芸人・鉄拳)。そして、重政とは、橋本淳が演じた絵師・北尾重政。第3回で、吉原細見の『一目千本』で女郎の見立てで花や植物を描いた人気絵師ね。

ところが、唐丸(渡邉斗翔)本人は後ろ暗い過去を抱えていたようで。きな臭い輩(高木勝也)の登場によって、唐丸の穏やかな生活は脅かされる羽目に。この男は盗人の一味で、度々唐丸を脅しては店の金を盗ませる。律儀な唐丸は苦悩し、これ以上蔦重たちに迷惑をかけまいと、機転を利かせてこの男を密かに葬る。出自も過去も謎のまま、姿を消した唐丸……。

でもね、悲劇の最期ではなかったと信じている。蔦重も「いつかフラッと戻ってくるんだよ、おいらに描かせてくれ~って。そうしたら、俺はあいつを謎の絵師として売る!」と宣言。謎の絵師と聞けば、私の中ではもう、あの超有名な、しゃらくせぇ人が思い浮かぶ。唐丸の華麗なる復活を心待ちにしておこうではないか。

ちょっと笑えるあの人たちも、落語の世界へ誘う

物語の本筋ではないものの、ちょっと笑える二人組がいる。演じているのは阿部亮平&山根和馬のコンビ。悪役が多く、劇中ではありとあらゆる犯罪に手を染めてきた名脇役のふたりである。

ところが、「べらぼう」での彼らの役名は八五郎&熊吉。そう、落語でおなじみ、八っつぁん&熊さんである。どうやら蔦重の脳内に存在し、アイデアがひらめいたときや思案中に登場。ふたりの登場場面は必ず一瞬のモノクロ映像に切り替えで始まるのである。

第1回では、蔦重が巨大な桶に三日三晩閉じ込められたとき。吉原に客を呼ぶアイデアとして、八っつぁん&熊さんが細見を片手に吉原に繰り出す、という場面だった。第4回では、なんと町娘に扮したふたりが登場。錦絵に描かれた花魁の着ている着物の柄に興味をしめす町娘ふたり。「どこの店の、何て柄なの?」と。つまり呉服屋の宣伝に一役買うというアイデアがひらめいた瞬間だ。

第6回では、大人向けの青本を誰も読まないが、つまらなくなかったらみんな買うのではないかと妄想する蔦重。蔦重の義兄で、駿河屋の放蕩息子・治郎兵衛(中村蒼)とともに、八っつぁん&熊さんがエフェクト出演。「これ、つまんなくねぇよ」と画面に大量発生、そのシュールな画ヅラにクスッと笑ってしまった。第7回では、細見を2倍売りさばく方法を考える蔦重。

そこに平賀源内の弟子浪人・小田新之助(井之脇海)がやってきて、「もう少し薄くならぬものかと」と提案。さ、そこで登場するのが、薄くなった細見を片手に、吉原を快適にそぞろ歩く八っつぁん&熊さんだ。

現段階では1話1シーンが多いものの、蔦重の成り上がり出世街道とともに出番も増えるのではないか。あるいは実在の人物として長屋に住んでいてほしい気もする。ともあれ「ちらり出てくる八熊コンビ」も彩りのひとつとして愛でていこう。

ライター・コラムニスト・イラストレーター

1972年生まれ。千葉県船橋市出身。法政大学法学部政治学科卒業。健康誌や女性誌の編集を経て、2001年よりフリーランスライターに。週刊新潮、東京新聞、プレジデントオンライン、kufuraなどで主にテレビコラムを連載・寄稿。NHKの「ドキュメント72時間」の番組紹介イラストコラム「読む72時間」(旧TwitterのX)や、「聴く72時間」(Spotify)を担当。著書に『くさらないイケメン図鑑』、『産まないことは「逃げ」ですか?』『親の介護をしないとダメですか?』、『ふがいないきょうだいに困ってる』など。テレビは1台、ハードディスク2台(全録)、BSも含めて毎クールのドラマを偏執的に視聴している。