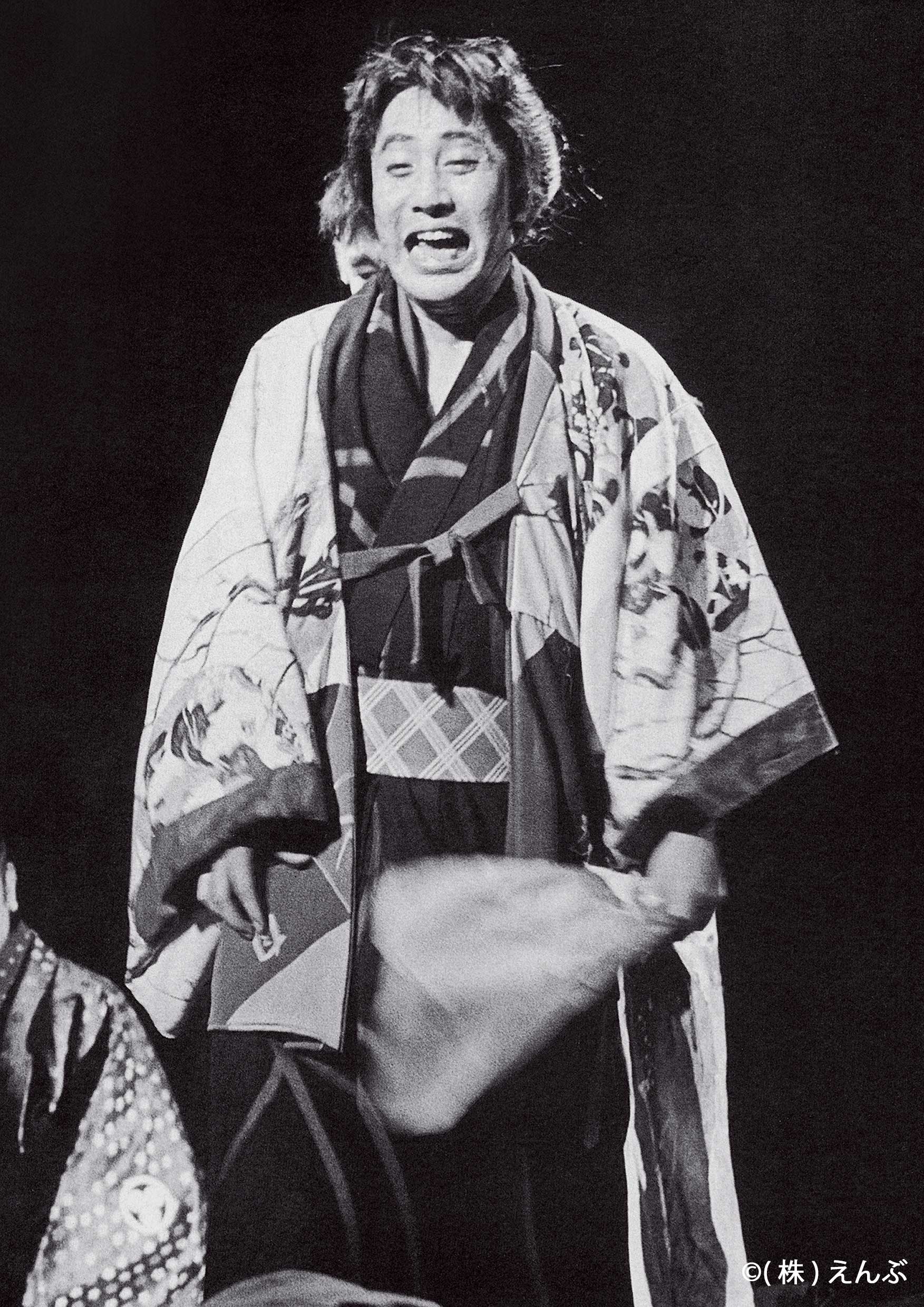

現在、東京・歌舞伎座の昼の部で公演中の『きらら浮世伝』。江戸文化の仕掛け人で、若き才能を世に送り続けた蔦屋重三郎が、幕府の弾圧に立ち向かって時代を駆け抜ける青春群像劇だ。1988年、銀座セゾン劇場で当時33歳の十八世中村勘三郎(当時 中村勘九郎)が蔦屋重三郎を演じ、大きな話題を集めた伝説の舞台を歌舞伎化したのが本作。

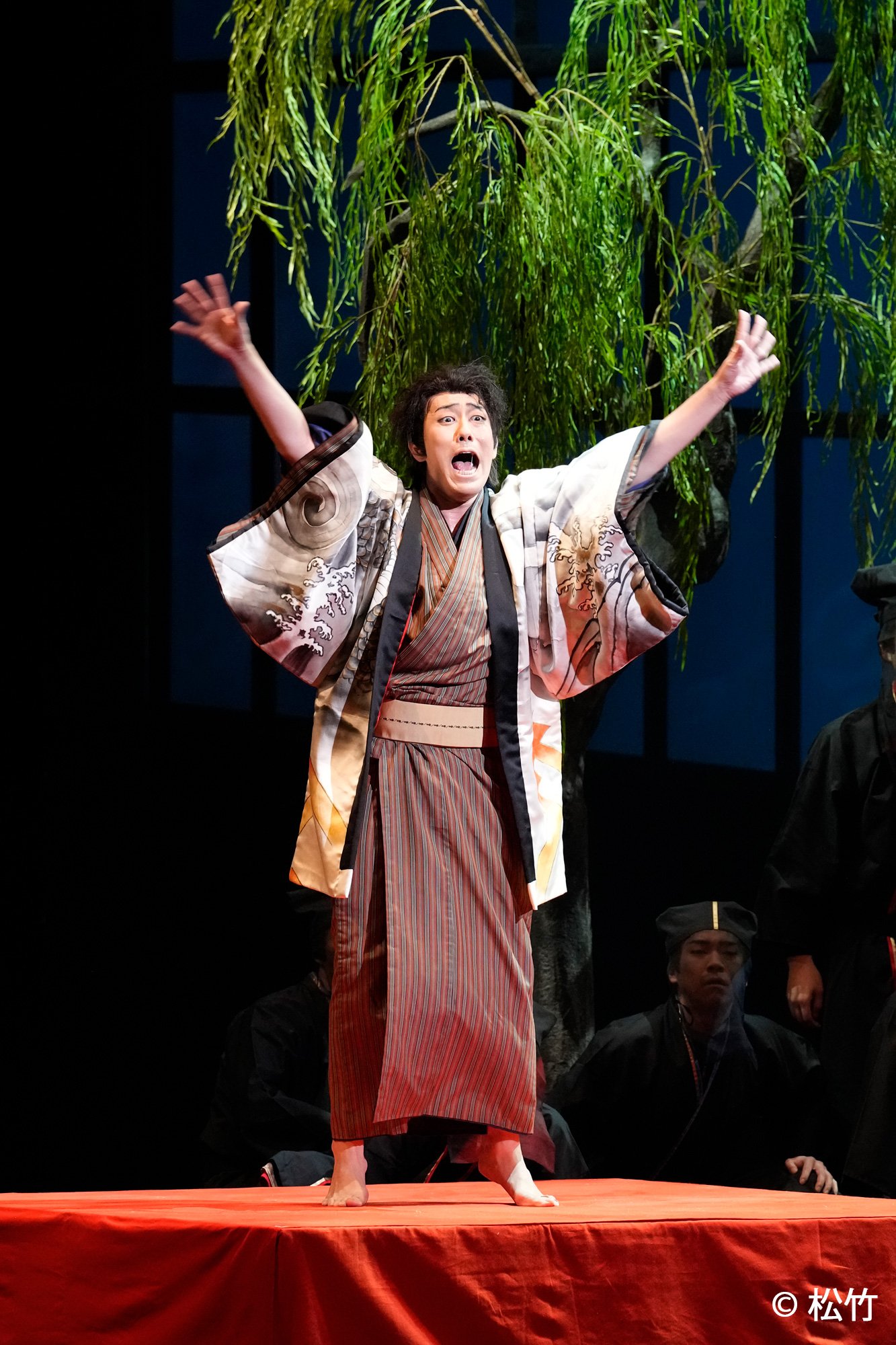

37年の時を経て、初演で脚本を書いた横内謙介が脚本と演出を務め、父・勘三郎が演じた“蔦重”に、中村勘九郎が挑戦する。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」放送中のこのタイミングで、蔦重が歌舞伎座の舞台をところ狭しと駆け回る。

「いだてん ~東京オリムピック噺~」で主人公・金栗四三を演じ、大河ドラマ出演経験も豊富な中村勘九郎に、『きらら浮世伝』、「べらぼう」、そして蔦重への思いを聞いた。

37年前に父・勘三郎出演の“伝説の舞台”を歌舞伎座で

37年前に銀座セゾン劇場で『きらら浮世伝』が上演された当時、中村勘九郎さんは6歳だった。父で、昨年十三回忌を迎えた十八世中村勘三郎さん(当時は五代目勘九郎、33歳)が蔦屋重三郎(蔦重)を演じ、彼を中心にした、喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝、滝沢馬琴などといった芸術家たちや吉原の遊女お篠らが繰り広げる青春群像劇は話題を呼んだ。

中村勘九郎さんは、勘三郎さんに連れられて、当時の楽屋に行ったことがあるらしいが、その時の記憶はない。しかし、勘三郎さんが食事の席などで繰り返し『きらら浮世伝』のことを語っていたため、強く心に残っているという。(以下、「勘九郎」と略記)

勘九郎 父は食事の時の98%は、芝居の話をしていました。特に、『きらら浮世伝』の稽古のことはよく話題にしていたんです。みんな必死になって稽古して、とても壮絶だったけど楽しかった、っていうのを何度も聞いていましたから、徐々に惹かれていって、20代後半の頃には、「これはもういつかやるしかない!」と思っていました。

若い情熱がほとばしる青春群像劇なので、いくら歌舞伎役者が70歳で10代の役をやることがあったとしても、あまり歳を取ってしまっては説得力がないから、早めにやりたいと言い続けてきました。そこに、NHKの大河ドラマで蔦屋重三郎をやるということで、このタイミングで『きらら浮世伝』を歌舞伎でやれることになったんです。

37年前の脚本を、歌舞伎に合わせて書き直し

37年前に26歳で脚本を執筆したのが、劇作家で演出家の横内謙介さん。その後、スーパー歌舞伎などを手掛けた横内さんが、今回、歌舞伎座上演のために脚本を一新し、演出も行う。

横内さんは、「当時はまだ駆け出しで、時代考証なんていいから、とにかく江戸・寛政期の熱い青春グラフィティを作ることだけを考えて書き上げたものです。37年ぶりに同じ名前の人(勘九郎さん)に、蔦屋重三郎をやってもらえるという機会が来て、運命のようなものを感じました。ただ、37年前の荒い台本をそのまま歌舞伎座で再現したところでお客さまに喜んでいただけないので、歌舞伎ということを踏まえてほぼ全部書き直しました」と語っている。

勘九郎 ご自分が書かれた台本を歌舞伎座仕様にするのは大変だったと思いますが、横内さんは歌舞伎の演出を何度も手掛けているので、とてもいい具合にマッチしていると思います。

2月2日に初日を迎えた『きらら浮世伝』の稽古が始まったのは1月10日だが、出演者全員がそろったのは28日のこと。吉原の遊女・お篠を演じる中村七之助をはじめ、中村米吉、中村隼人、中村橋之助、中村福之助、中村歌之助といった花形や、中村歌六、中村芝翫、中村錦之助などのベテラン勢が一同に介する。

『きらら浮世伝』左から遊女玉虫(中村芝のぶ)、喜多川歌麿(中村隼人)、蔦屋重三郎(中村勘九郎)

勘九郎 歌舞伎役者はみんな忙しくて、いろんな劇場に散らばっているので稽古日数が少ないんです。それでもこの演目は、1月10日からみっちり細かく作り上げることができています。歌舞伎座は舞台の間口が広く、花道もあります。そうしたものを活かした演出や構成になっているので、きっとお楽しみいただけるはずです。

蔦重を主人公にした大河には、「期待」しかなかった!

2019年の大河ドラマ「いだてん ~東京オリムピック噺~」で“日本のマラソンの父”金栗四三を演じた勘九郎さんは、大河ドラマを欠かさず視聴。中でも「べらぼう」は、制作が発表された2年前から楽しみにしていたという。

勘九郎 大河といえば戦国時代や幕末など、有名人がたくさん出てきます。私が演じた金栗さんもマイナーな人物でしたが、江戸時代の名プロデューサーであり、ヒットメーカーの蔦屋重三郎を主人公にすると聞いただけで、期待しかなかったです!

もちろん、放送は初回から拝見しています。第1回からキャラクター一人一人が立っていて、一気に引き込まれました。横浜流星さん演じる蔦重は、吉原をどうにかしたいという思いがあり、錦絵や刷り物が大好き。いつかは……、という情熱がほとばしっていて、とても魅力的な男に見えます。

吉原の話と幕府の動きが平行して描かれていますが、それがいい具合にバランスが取れていて、これはいい大河になるな、と感じています。

寛政の改革と重なる、コロナ禍の「不要不急」

『きらら浮世伝』では、蔦屋重三郎が時代の変化をいち早く察知し、個性豊かな若き才能を次々と見いだすものの、質素倹約を求める寛政の改革の影響で、財産半分没収の仕置きが下される。そんな逆境の中、重三郎は起死回生の一手に出ようとする。この時代を彩った若き絵師や遊女たちも絡み合い、時代を駆け抜けようとする群像劇となっている。

勘九郎 寛政の改革で、「無用なものを控えなさい」というお達しが出てしまいます。蔦重や絵師たちは無念さを感じるわけですが、私たちもコロナの時に、演劇をはじめとした芸術は「不要不急」と言われた時に悔しかった。それに、自分たちは歌舞伎を続けられるのかという不安もありましたし、「こんちくしょう、いつかやってやる!」という気持ちにもなりました。そういったことが蔦重たちと重なり、この舞台にも強くにじみ出ていると思うんです。

蔦屋重三郎はそんな逆境を乗り越えながらも、多くの才能を発掘して世に送り出していった。そして、かつては高尚で庶民の手に届かなかった絵や本を刷り物にすることで、誰でも少し奮発すれば手に届くものにしたことも大きな功績の一つだ。

勘九郎 蔦重がやったことを見ていると、みんなを幸せにして、楽しさをばらまいた人なのかな、と思いますよね。それに、今でこそプロデュースという言葉がありますが、蔦重は江戸時代にそれをやっていたので、やっぱりすごいと思います。

父はいろんな人とコラボして新しい企画を立ち上げていたので、蔦重と重なる部分があります。蔦重は刷り物が、父は歌舞伎が大好きだということが根底にあるところも似ています。父が、お客さまが楽しむことが第一だけど、自分たちも楽しめるような作品を常に模索していたのを間近に見ていたので、私もそこを志していかなければいけないな、という思いはあります。

父・勘三郎とそっくりと言われることに抵抗はない

1月の稽古中、横内さんは蔦重を演じる勘九郎さんを見ていて、「泣くのをこらえるのに必死」だったという。

「いろんな思いがこみ上げてくる。なんでこんなに勘三郎さんと同じ音なんだって。37年前に僕が見てすごいなと思ったセリフ回しやスピード感、声の熱さとか、“本当にあの人がここにいる!”っていう感じ。当時の粗い映像のビデオは残っているけど、真似をしようったって、セリフが違うので完全に真似できるはずがない。でも、何かがつながっていくんだな、と」と語る。

勘九郎 当時の舞台のビデオは見ていますが、もちろん真似していません。私は父にそっくりだとよく言われますが、そのことについて全然抵抗はありません。歌舞伎は伝承のものであり、最初は教わったことを忠実に演じていくもの。父とは骨格も似ているし、どうしても似てくるものだと思うんです。あと、“間”というものが本当に重要。父は間のいい役者だったから、そこはすごく研究してきました。似てくるのも当たり前かな、と思いますね。

「べらぼう」の舞台は吉原で、第1回から吉原の厳しい現実を真正面から描いたことが話題となった。歌舞伎でも吉原や遊郭、遊女たちが登場する演目は非常に多い。

勘九郎 歌舞伎でも、吉原や遊女を美しく良きものとして描いてはいません。猿若祭二月大歌舞伎の夜の部では、三遊亭円朝の落語をもとにした『人情噺 文七元結』があります。この演目でも、主人公である長兵衛の娘が、家の窮状を見かねて吉原に身売りしようとします。

これもとんでもないすよね。でも、NHKさんはテレビでありながら吉原のそういった部分を描くことに挑戦したわけで、そこに覚悟を感じます。賛否はありましたが、賛否自体がないものはつまらないですから。

あのセリフが、歌舞伎でも出てきます

歌舞伎は主要なものだけでも300作品はあり、平安時代から江戸時代まで幅広い。勘九郎さんはかねてから、大河ドラマに合わせて、同じ時代や登場人物の演目をやればいいのにと思っていたという。

勘九郎 大河ドラマが放送されている時に、歌舞伎もそれに合わせた演目をやったらお客さんが入るのに! ってずっと思ってたんですよ。だからこそ、今回、「べらぼう」の放送と同じ時期に、歌舞伎の舞台で蔦重を演じられるのはとてもうれしいですし、ぜひ「べらぼう」ファンの方々にも観ていただきたい。ドラマの予習といいますか、先取りもできますので。

実は『きらら浮世伝』でも、1話に1回は必ず登場するあのセリフが出てきます。横内さんの脚本にはなかったのですが、私が放送を観て、「ぜひ入れたい!」と思って横内さんからOKをいただきました。どこで出てくるか、楽しみにしていてください!

なかむら・かんくろう

1981年生まれ、十八代目中村勘三郎の長男。86年1月歌舞伎座『盛綱陣屋』の小三郎で初お目見得。翌87年1月『門出二人桃太郎』の兄の桃太郎で二代目中村勘太郎を名乗り初舞台。2012年2月新橋演舞場『土蜘』僧智籌実は土蜘の精、『春興鏡獅子』の小姓弥生後に獅子の精などで六代目中村勘九郎を襲名。大河ドラマ「新選組!」(2004)、「いだてん ~東京オリムピック噺~」(19)、「どうする家康」(23)に出演。映画、ドラマ、舞台等で活躍。

猿若祭二月大歌舞伎

2025年2月2日(日)~25日(火)

昼の部 午前11:00~

『鞘當』

『醍醐の花見』

『きらら浮世伝』

※当記事内の写真はすべて無断転載禁止です。

兵庫県生まれ。コンピューター・デザイン系出版社や編集プロダクション等を経て2008年からフリーランスのライター・編集者として活動。旅と食べることと本、雑誌、漫画が好き。ライフスタイル全般、人物インタビュー、カルチャー、トレンドなどを中心に取材、撮影、執筆。主な媒体にanan、BRUTUS、エクラ、婦人公論、週刊朝日(休刊)、アサヒカメラ(休刊、「写真好きのための法律&マナー」シリーズ)、mi-mollet、朝日新聞デジタル「好書好日」「じんぶん堂」など。