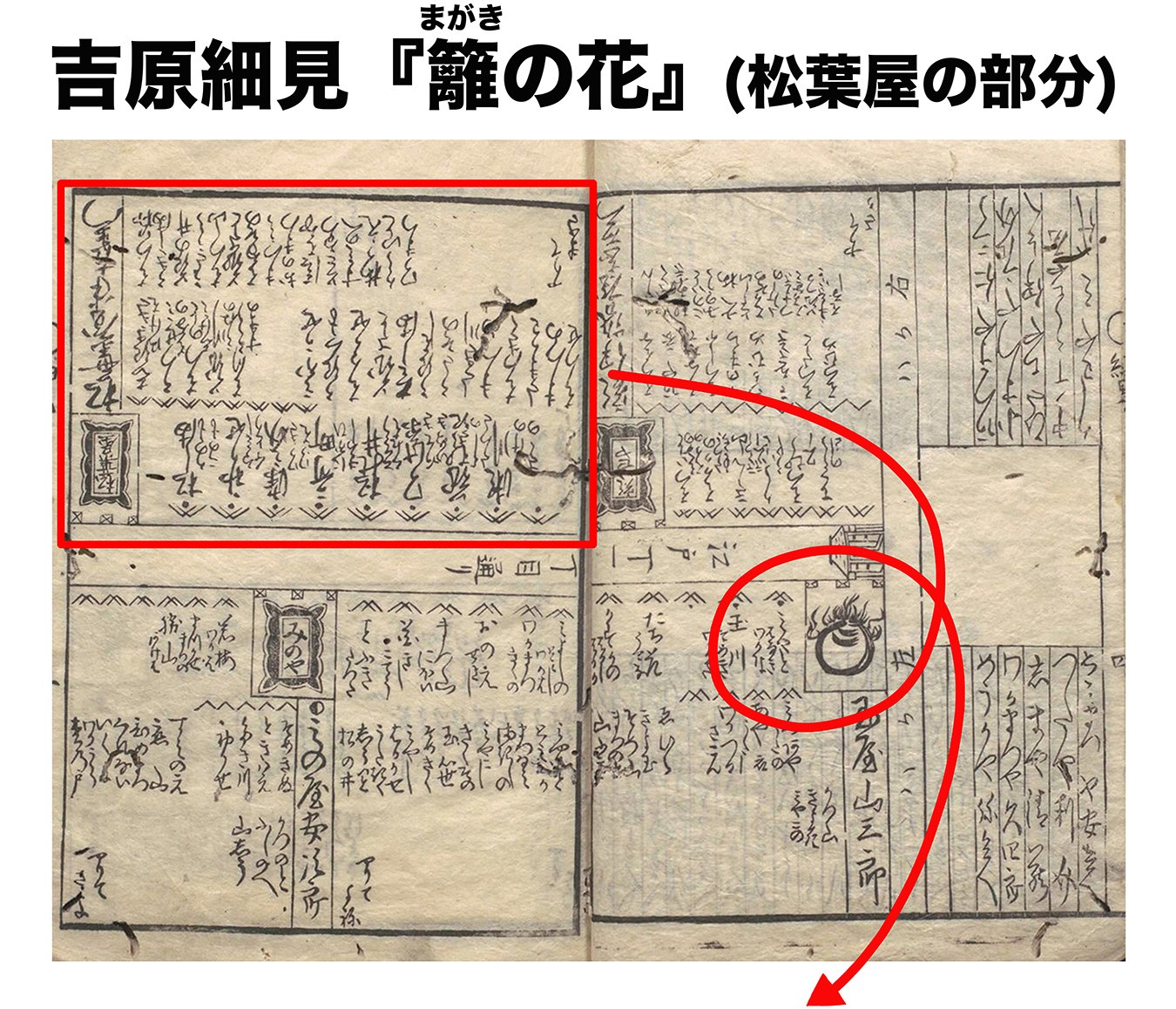

ますます盛り上がりをみせる大河ドラマ「べらぼう」。今週は、蔦重(横浜流星)が吉原細見をどう“バカ売れ”させるかに頭を悩ませ、奔走する姿が印象的な回でした。

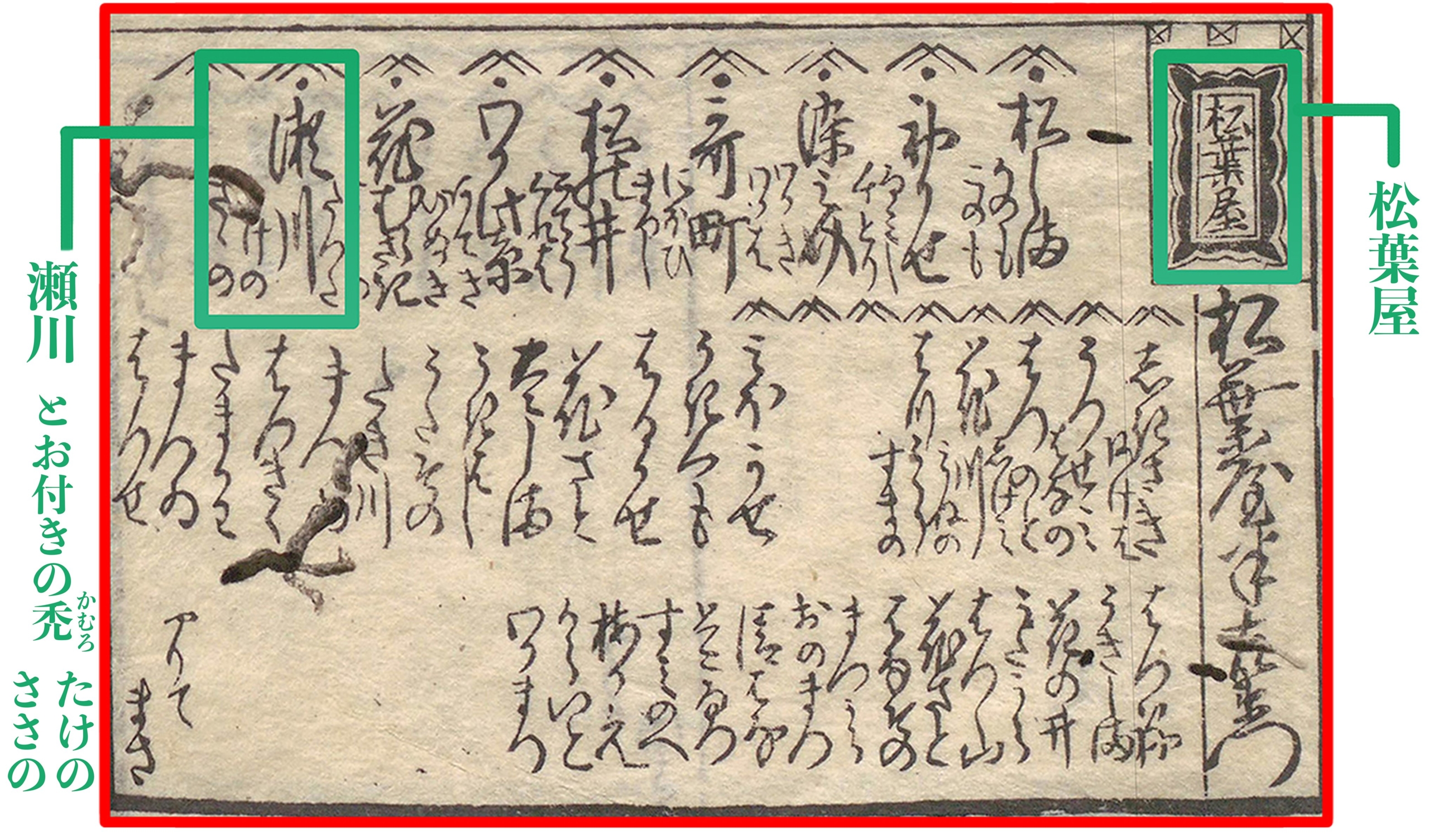

花の井(小芝風花)が蔦重に提案した秘策は、遊女の“名跡襲名”をウリにすること――。その提案通り、細見『籬の花』に花の井の瀬川襲名の情報を入れ込み、倍の売れゆきを期待する一同。はたして、蔦重の細見は無事に売れるのでしょうか。

新吉原細見『籬乃花』(部分・加工) 安永4年(1775)刊 蔦屋重三郎 江戸東京博物館蔵

出典:国書データベース https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100450858/

※赤線、色枠は編集部

さて、今回はそんなドラマの話を踏まえ、遊女の名跡の襲名についてお話ししていきたいと思います。

名跡の襲名とは、親や師匠などの名前を受け継いで自分の名とすることです。歌舞伎や落語の世界では現代でも大々的な「襲名披露」が行われていますが、江戸時代には、芸能者に限らず社会一般に広くおこなわれる慣行でした。

遊廓の世界でも、名妓と呼ばれる名高い遊女の襲名は古くからみられます。高尾、薄雲、吉野、花扇、玉菊……そして、ドラマにも登場する瀬川などが名を継いだ名妓としてよく知られます。

なかでもとりわけ有名なのは、高尾太夫でしょう。

国立国会図書館デジタルコレクションより転載 https://dl.ndl.go.jp/pid/1307128

高尾は京町一丁目・三浦四郎左衛門抱えの最上位の遊女(太夫)で、現代でも廓噺の『紺屋高尾』をはじめ、歌舞伎や浄瑠璃などでその名を耳にする機会は少なくありません。

しかし有名である反面、はっきりわかっていることはほとんどなく、高尾を名乗った遊女は7人とも11人とも。初代(または2代)は、仙台藩3代藩主の伊達綱宗に身請けされ、隠居した綱宗に仕えて大往生を迎えたと言われます。一方それとは対照的に、綱宗の意に沿わず隅田川の中州で吊るし斬りにされた、などという残忍な話も伝わります。

襲名されるような遊女は世間でも知られていたため、さまざまに噂され、高尾に限らず、真偽不明の伝説的な話が数多く残されているのです。ドラマで話にあがっていた先代(ドラマでは4代)瀬川の自害も実際にあったことのようではありますが、なぜ命を絶たねばならなかったのかについてはわからないまま、種々の“おはなし”だけが伝わっています。

『源氏物語』の巻名からもとられた遊女名

ところで、「高尾」や「瀬川」といった名前は、いうまでもなく本名ではありません。そもそも遊女の名はどのように付けられたのでしょうか?

東京国立博物館蔵 https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-10569-1135?locale=ja

蔦重の時代からは少し遡りますが、『色道大鏡』(延宝6年[1678]序)という江戸前期の史料をみてみましょう。

同書の著者は藤本(畠山)箕山という人物で、大坂の新町遊廓、京都の島原遊廓に遊んだのみならず、諸国の遊里・遊廓を巡った変わり者でした。彼の集大成であるこの本は、遊廓・遊里大百科ともいわれる大著です。巻第十一において、箕山は各地の遊女名を“いろは”順でずらりと並べ、名付けについてこんな考えを述べています。

ざっくり意訳すると、遊女に名を付ける際は、国や郡、名所といった「地名」、「氏姓」や「百官」、『源治物語』の「巻名」などから、耳触りのよく、和歌にも詠まれてきたような言葉を用いるものだ、ということです。以下、いくつか例を挙げてみましょう。

国名を冠した名前の例としては、「大和」「和泉」「三州(三河国[現・愛知県東部]の別称)」などが代表的でしょうか。名所としては「吉野」や「三笠」(現・奈良市東部)などのほか、先に触れた「高尾」も挙げられます。「高尾」は上方(関西方面)では「高雄」とされる場合が多く、紅葉の名所である高雄山(京都市右京区)がその由来であったように思われます。

次に、「百官」とは官職の名称に基づく百官名のことで、江戸の庶民の男性名「〜左衛門」「〜右衛門」「〜兵衛」などがそれです。「〜兵衛」が遊女名に使われることはほとんどありませんが、「左門」「右衛門」は珍しくなく、ほかに「左京」「右京」「左近」「右近」など、左右がつく百官名を用いる例は非常に多くみられます。

最後に、遊女や芸者の名は“源氏名”ともいわれるように、『源氏物語』の54帖(巻)からとられることもしばしばありました。とはいえ、まんべんなく巻名が使われているわけではありません。音の響きなどが考慮されたのでしょう、「夕顔」「若紫」「明石」「薄雲」「朝顔」「初音」「梅枝」「夕霧」あたりが、よく目にする名として挙げられます。

他方、こうした法則とはまったく無関係に、とんでもない名付けがされることもありました。その最たる例として、箕山は「小判」という名を挙げています。大坂や長崎の遊廓でみられた遊女名のようですが、現代からみてもあんまりな名前です。箕山が「あきれはてて、物もいはれず」と、そのセンスを酷評したのも無理はありません。

以上、遊女名の原則とその例をご紹介しましたが、時代が下ったり、土地がかわれば、別の法則で名付けが行われることも当然ありました。江戸吉原では「花」「川」「山」がやたらと使われており、言葉の意味というよりは「よさそうな字をくっつける」場合が多分にあったように思われます。

遊女の名跡襲名の条件とは?

では、こうした原則があったとして、名妓の名を継いで「襲名」するか、あるいは新たに名付けをするかなどは、一体どのように決められたのでしょう。

延宝8年(1680)の『吉原人たばね』という史料には、大変興味深い「襲名」の例がみられます。吉原でも名高い店の一つ、三浦屋で名を馳せていた「唐崎」という太夫が亡くなりました。その際、彼女の同僚だった太夫「小紫」は唐崎の追善供養として、彼女が可愛がっていた妹女郎「かせん」を引き立て、「薄雲」という名跡でデビューさせたというのです。

「薄雲」は、三浦屋で3代にわたって襲名された名妓の名です。小紫にとって、亡くなった唐崎は人気を競う商売敵でもあったわけですが、供養の気持ちをあらわすために、かつてのライバルの妹女郎に「薄雲」を名乗らせ、一段高い遊女に据え置いたわけです。

豊国(歌川国貞)『名伎三十六佳撰』「薄雲の話」

蔦吉(蔦屋吉蔵)

国立国会図書館デジタルコレクションより転載

https://dl.ndl.go.jp/pid/1308950

この例は、姉女郎(唐崎)が亡くなった際、妹女郎の襲名(かせん→薄雲)を周囲の遊女(小紫)が推したケースですが、姉女郎に目をかけられるかどうかは、妹女郎のその後の出世に大きくかかわっていたのでしょう。ほかの史料には、しばしば新米の遊女について「○○(姉女郎の名前)の引き立てなり」といった文言がみられます。

もちろん、名付けや位決めには、店の楼主(主人)や女将の意向も重要でした。とりわけ高位の遊女をめぐっては、関係する茶屋などが口を出す場合もあったらしく、新たな遊女の披露で利を得るにあたり、周囲の慎重な判断があったことがうかがえます。

主要参考文献:

江戸吉原叢刊刊行会編『江戸吉原叢刊』3巻 八木書店 2010

「高尾」『新版 日本架空伝承人名事典』平凡社 2012

三田村鳶魚『三田村鳶魚全集』18巻 中央公論社 1976

藤本箕山著・新版色道大鏡刊行会編『色道大鏡 新版』八木書店 2006

成城大学非常勤講師ほか。おもに江戸時代の買売春を研究している。成城大学大学院文学研究科日本常民文化専攻修了。博士(文学)。2022年に第37回女性史 青山なを賞(東京女子大学女性学研究所)を受賞。著書に『近世の遊廓と客』(吉川弘文館)、『吉原遊廓』(新潮新書)など。